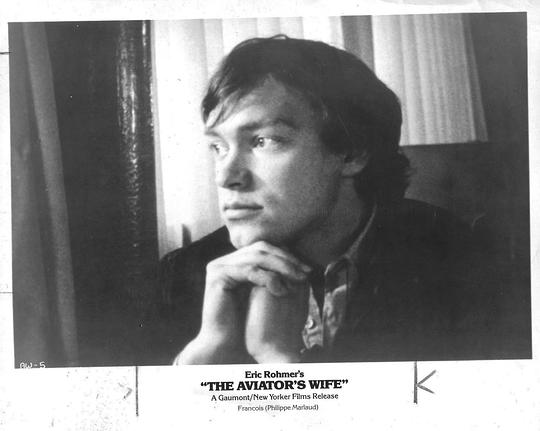

飞行员的妻子 La Femme de l'aviateur(1981)

又名: 爱情追踪 / The Aviator's Wife

导演: 埃里克·侯麦

编剧: 埃里克·侯麦

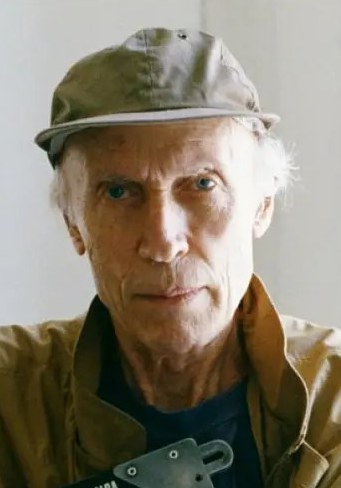

主演: 菲利普·玛劳德 玛丽·里维埃 安妮-劳蕾 默里 马修·加里瑞 菲利普·卡洛特 法布莱斯·鲁奇尼 雪美莲 Coralie Clément María Luisa García Haydée Caillot Neil Chan Rosette

制片国家/地区: 法国

上映日期: 1981-03-04

片长: 106分钟 IMDb: tt0080728 豆瓣评分:8.2 下载地址:迅雷下载

简介:

- 弗朗索瓦(Philippe Marlaud 饰)深深爱着名为安娜(玛丽·瑞莱 Marie Rivière 饰)的女子,然而,由于工作的缘故,两人几乎无法见面。一次偶然中,弗朗索瓦看到安娜和她的前男友克里斯汀(马修·加里瑞 Mathieu Carrière 饰)在一起,之后,他又发现克里斯汀和另一名陌生女子有所来往。于是,弗朗索瓦起了跟踪克里斯汀的念头。 在跟踪的途中,弗朗索瓦结识了名为露西(Anne-Laure Meury 饰)的女子,在得知了事情的来龙去脉之后,露西对于弗朗索瓦的行为表示了理解,同时加入了他的跟踪队伍中。终于,弗朗索瓦从安娜的口中得知了陌生女子的真实身份,她和克里斯汀是兄妹。同时,露西亦投向了另一个男人的怀抱。

演员:

影评:

原文地址:

星期一是周末之后的星期一,星期一是可以听到解释的星期一,星期一是所有事情都会尘埃落定的星期一,但是星期一没有到来,星期一甚至遥遥无期,当一个日子在并不遥远的未来,即使能依稀看见它露出的轮廓,也是模糊的,也只是可能性,就像最后地铁站里的弗朗索瓦,投递了那封信之后便消失在人群中,而站着的乘客以一种等待的方式想要离开,离开这个周末去往星期一,但地铁却迟迟不来。

“巴黎很有魅力,我被征服了……”歌声缓缓传来,有些犹豫有些彷徨的弗朗索瓦被人群湮没,他一定还在巴黎,一定和他们一样等待星期一:当弗朗索瓦询问女友安努那个早晨一起出门的男人时,安努摆摆手说:“我们之间什么事也没有。”然后告诉他:“等星期一再说吧。”当晚上在安努的房间,弗朗索瓦说自己因妒忌受到了打击,安努还是告诉他:“星期一再说吧。”当弗朗索瓦拿着葡萄最后离开安努的时候,他们互相告别安努又对他说:“星期一见!”

可是星期一在哪里?它在别处,它在他日,充满期待的日子却是含混的一天,而在星期一之前是正在那里的周末,是发生了一切事情的周末,是线索露出了头绪的周末——当一切的结果都要在还未抵达的周末揭开,是不是周末的意义被悬空了?当周末失去了此时此地的确定意义,是不是星期一只是一个借口?侯麦《喜剧与谚语》系列的第一部,当他从道德故事转向“喜剧和谚语”,似乎开始从拷问转向了一种戏谑,而在戏谑中揭露一种像谚语一样已具有规定性的道理,这里有女人爱上已婚男人的痛苦,有男人想要挽回女友感情的茫然,有不期而遇而开始的新故事,所有这些难道是一种不在道德层面的喜剧?

道德的疑问是有的,安努爱上已婚的飞行员克里斯丁就是一个道德预设,只不过这种婚外情早就已经发生了,它既不在周末成为重归于好的证明,也不在星期一成为重燃激情的期待,仿佛她已经走向了终点:克里斯丁在早上8点钟来到安努的房间门口,他没有敲门,而是将一张纸条塞进了门里,“给罗丹饭店打电话。”但是纸条被房间里的安努发现,于是开了门,她抱住了这个消失了一个星期的情人,而拥抱之后克里斯丁对她说:“以后我们很难见面了。”因为克里斯丁的妻子住在巴黎了,而且要生孩子了。尽管不舍,但是安努知道,这是他们这段感情走向终点的标志,这是必须分开的仪式。

这里当然涉及到一个道德问题,一个结婚的男人和一个女人曾经在一起,当克里斯丁的妻子来到了巴黎生孩子,克里斯丁便要结束这段感情,这和侯麦“六个道德故事”里男主角最后都回归道德一样,但是这并非是道德问题的完满答案,克里斯丁只是说“以后很难见面”,而安努抱住他的时候说:“就算分开也能继续爱着。”他们并没有一刀两断以决绝的方式离开这个道德的禁区,相反那张纸条、这次见面,以及依然充满暧昧的表态,都证明道德问题依然是一个问题,也正是这种悬而未决的道德问题使得后来的所有故事都走向了一种暧昧状态。

安努的男友是弗朗索瓦,一个上夜班的邮政局工作人员,这个周末早上发生的事却让他处在一个尴尬的位置,他也是早上过来找安努,为了安努管道修理的事情他也想留下一张纸条,两个男人错开出现在安努的房门口,和克里斯丁留下纸条并且被安努发现走进房间不同,弗朗索瓦写纸条时笔却写不出字,他只好匆匆离开,而当他再次回来的时候,发现安努和克里斯丁一起出门了,他是被道德所允许的人,却在他们后面,反而变得偷偷摸摸,而且当他给安努办公室打电话的时候,安努借口不在又让同事搁了电话,而当在咖啡店碰到和同事喝咖啡的安努时,弗朗索瓦说起修管道的事,安努很无所谓地说不着急,当弗朗索瓦要送她的时候,安努又拒绝了他的好意,而当在街上弗朗索瓦跟着她问及早上的克里斯丁的时候,安努又一句“我们什么也没有”似乎把道德问题都一笔勾销了,“等星期一再说吧”看上去更像是逃避的借口。

从一开始就设置了道德的疑问,但是侯麦似乎并不打算对道德再进行探讨,他反而从道德的普遍性问题延伸出感情的含混性问题,安努和克里斯丁之间是不道德的感情,但是却是明确的:安努爱着他,而且,“就算分开了也能继续爱着”,在和同事聊天时,她虽然说都克里斯丁已经淡了,但是很明显她还无法从克里斯丁突然告诉她的消息中出来,而在那个晚上,弗朗索瓦找到了安努,说起自己受到了打击,说到她还和他在一起,并质问她:“你在讽刺一个爱你的人吗?这还能叫人生吗?”安努起先一直辩解他们之间已经没有了什么,之后却又责怪弗朗索瓦:“只有你沉浸在自己的烦恼中,其实想哭的人是我。”从而哀哀戚戚地说起了自己这一天的经历,很明显需要弗朗索瓦来安慰自己,甚至最后还挽留了弗朗索瓦,靠在他的肩上寻求慰藉,并且毫不掩饰地说:“我迷上了他,甚至还有不可能的幻想——希望他回来和我在一起。”当早上克里斯丁的确出现在自己面前的时候,安努形容“就像童话”一样:“他真实出现了。”

安努对克里斯丁那份爱毫不避讳的明确性,正说明了这个道德问题根本不需要探讨,无论是背叛妻子的飞行员克里斯丁还是在男友面前谈及克里斯丁的安努,其实都是一种非道德存在,而侯麦也并没有谴责他们的意图,他在这里其实想要从这种戏谑的故事里发现所谓爱的含混性。在安努和克里斯丁的故事之外,弗朗索瓦是不是一种明确的存在?看起来,他的确是为了一种爱,他在刚下夜班就匆忙赶去安努那里询问她修管道的事,他见到安努和克里斯丁出门就心生不快,他急着想要安努告诉他真相,甚至后来在偶遇克里斯丁之后还进行了跟踪,晚上又到安努的房间里质问她和克里斯丁不正常的关系……弗朗索瓦当然是爱着安努,他在跟踪时偶遇了露西,拿出安努的相片告诉她自己的女友很漂亮,“在巴黎也找不出十个。”在咖啡馆里,弗朗索瓦再次对露西说:“他们在内心深处已经紧密结合在一起。”在自己的位置越来越边缘的时候,他越想要证明自己对安努的爱,在安努的房间里,他的质问,他的气愤,都为了想要回到安努的身边,甚至心里。

但是,弗朗索瓦的爱看起来就是一种边缘存在,甚至是一种爱情的备份,但是在一个渴望爱的人那里,这种其实不存在的爱被赋予了从自我出发的意义,便导致了爱的含混性。安努起先在弗朗索瓦面前说“我们什么也没有”,后来又推说:“等星期一再说吧。”而在安努的房间里,她对弗朗索瓦的质疑是:“世界难道都是你的吗?那就是爱吗?”而后又哭泣着说自己才是最受伤害的那个人,又寻求弗朗索瓦的安慰——至始至终弗朗索瓦其实都没有在爱情的真正位置上,但是他却把这一切都当成了爱情,所以最戏谑的是:在安努的房间里,他要安慰的是一个对自己的感情造成伤害的女人,希望用这种方式挽回爱。

而安努和他的这种戏谑关系,旁人都看清了实质,只有弗朗索玩自己处在含混的故事里。安努的同事就对安努说:“如果哪个男人说爱你,他一定会离婚的。”克里斯丁没有,所以她劝安努:“好好看清现实吧,不要被一个男人绑着。”当弗朗索瓦告诉露西自己的经历时,露西对他说:“你有没有想过你的女朋友在撒谎,她八面玲珑,如果我是不会妥协的。”她明确告诉弗朗索瓦,他爱的人是克里斯丁,“如果我是你,就和她分手。”甚至她还用玩笑的口吻说:“一定要杀了他。”

旁人也是明确的态度,似乎只有弗朗索瓦沉迷在自己所谓的爱情故事里,这种被感性认识蒙蔽了真相而不可自拔的爱是不是也是一种常态?其实,侯麦设置这样的疑问,就是要探讨爱的可能性里的“喜剧”意义。对安努的爱仅仅是一种可能性,而这种可能性被弗朗索瓦命名为爱情,“安努和我的内心紧密地结合在一起。”为了证明这种爱,他去跟踪克里斯丁,而且和露西一起,“我要看看他是一个怎样的人。”但其实,一路跟踪并没有得到什么线索,也根本没有让他走出迷局,露西想通过拍照得到他们的一点线索,似乎最后也因为避开了她而一无所获,而在咖啡馆里等待克里斯丁从里面出来的时候,他们两个一起聊天,说到了安努,说到了女人的变心,说到了克里斯丁身边的女人是谁,最后露西因为有事留下了地址,希望弗朗索瓦告诉自己“推理的结果”是不是准确。

而正是这一偶遇,弗朗索瓦又进入到另一种含混中,在公交车上眼神有过相遇,在公园里再次相遇而搭讪,因为跟踪她帮助他,最后两个人畅谈,露西还留下了地址,而且她就住在弗朗索瓦工作的地方。这一切看起来是巧合,弗朗索瓦在她面前也只谈安努的好,而露西也没有表露任何喜欢他的意思,但是偶然相遇又经历了跟踪,在弗朗索瓦看来,似乎也有某种暧昧。当安努听说她下午遇到了一个搭讪的女孩,出于某种敏感,她追问了她的相关情况,弗朗索瓦说:“她是一个很有趣的女孩。”本来靠在弗朗索瓦肩上的安努,在听到这句话之后起身,“那我很无趣,有比你大,去找别的女孩吧。”安努的情绪似乎说明了弗朗索瓦和露西之间的某种暧昧关系,而且弗朗索瓦自己也觉得里面有可能会有故事,他并没有告诉安努下午跟踪克里斯丁的事,“然后我就忘了,只是想象而已。”故事避开和露西的相遇,至少在心里他有些不安的,而当安努拿出克里斯丁的照片,指着照片上的女人说她就是克里斯丁的妻子时,弗朗索瓦才发觉下午和克里斯丁在一起的女人不是他妻子,于是他迫不及待地给露西写信,告诉她真实的情况,这种迫不及待的心情再一次证明他内心的某种暧昧感觉,而当他准备把信亲手交给露西的时候,在夜色中看见露西和一个女孩拥抱、接吻,那一刻他似乎有些失落,而这种失落便是暧昧的另一种证明。

他爱着安努?他喜欢上了露西?其实对于弗朗索瓦来说,都没有所谓的明确性,他一直在某种边缘状态中,正是这种边缘性和含混性,使得爱情从不出现真相:安努会在星期一全盘告诉弗朗索瓦自己的选择吗?弗朗索瓦在星期一会放弃对安努的爱吗?露西会收到那封没有亲手交给她却贴了邮票寄来的信?侯麦没有交代,一切都在星期一发生,它没有到来,所以是未知的。而所有的未知集中在“飞行员的妻子”这个片名里,电影的大部分时间围绕着弗朗索瓦的寻找和跟踪,飞行员克里斯丁只是一个并不重要的串连线索,而“飞行员的妻子”更是一个从不出场的符号:他在弗朗索瓦的误解中:以为和克里斯丁在一起的那个女人就是他妻子;她在安努保存的那张照片里,安努指出她就是克里斯丁的妻子,弗朗索瓦才知道根本不是下午的女人;她在弗朗索瓦写给露西的信里:“他们的确去见了律师,但那个人是她妹妹,你目光短浅。”安努告诉过弗朗索瓦,克里斯丁曾经和妹妹打官司,并说他在说谎,而她并没有告诉弗朗索瓦照片上另一个女人就是他妹妹,而弗朗索瓦却明确告诉他他们下午跟踪看见的那个女人是他妹妹——当“飞行员的妻子”在照片中,在对话里,在误解中,她就是一个不出场的符号。

谁是飞行员的妻子?这应该是一个必须明确的问题,但是当飞行员在周末出现又消失,当飞行员妻子变成一个符号,还有什么可以提供答案?和“等星期一再说”,那个无知的、模糊的、总在远处的星期一,似乎总是不会到来,似乎永远处在含混的状态中。

- 有这样一种人,他们长得不坏,性格也还算讨喜,有一份听上去还不错的职业,站在身边不出彩至少不会减分,但是我们就是无法和他们建立很深的感情。

一个短暂假期中无伤大雅的恋曲。

被纠缠时的不耐,感情受挫后可以支撑自己的差强人意的拥抱。

闲暇时刻毫不在乎的打情骂俏。

但真正要进入一段长期稳定的关系,却会让人游移。

他们身上无疑缺少可以让人晕头转向的东西。这种晕头转向的感觉才是爱情里最重要的。

弗朗索瓦大概就是这样一个食之无味弃之可惜的人,对于安娜而言。而萍水相逢的露西,好吧,弗朗索瓦当然不会对露西有什么过分的感情,如果要有,也只是在安娜处受到挫败之后,潜意识里的逆反心理,你不喜欢我,但是我还能得到年轻姑娘的青睐,十五岁呢,对方只有十五岁内。所以片尾,弗朗索瓦拿着明信片去找露西,却发现露西正和小小男友亲吻的时候,那种失落,真是让画面外面的我们觉得好笑又有一丝同情。

至于飞行员的妻子,其实自始至终她也没有真正出现在镜头下,照片上那个黑发女子究竟是不是真正的妻子,我们并不知道。一个不在场的人串气了电影大部分的情节。

弗朗索瓦跟踪飞行员和他以为的对方妻子,以致在途中遇见露西的过程,淋漓尽致的表现了侯麦式的幽默和善意的嘲讽。他和伍迪艾伦都热衷于表现感情,但是态度却如此的不同。

所以用道德来为侯麦的故事作定语,过于严肃啦。 - 年底的些许清闲使我有机会重拾电影,元旦期间连续拜读两部侯麦大师的喜剧与谚语系列作品,男人与女人在爱情中所扮演的觉得与各自的索取总是相互矛盾却又相互依赖,从而让我们看到一个个帅气潇洒的男人和性感忧愁的女人。

《飞行员的妻子》是侯麦《喜剧与谚语》系列的第一部,弗朗索阿爱安娜,但因他上夜班安娜上白班两人难以见面。一天弗朗索阿去看安娜时看到她正同另一个男子从家中出来。这男子是安娜旧时的男友――飞行员克里斯兴。时隔不久,弗又发现克里斯兴与一个陌生女子在一起,于是便尾随两人监视他们的行动。途中,弗结识了女学生吕西,吕西对他表示同情,同时也发现了他在监视他人。这以后,弗便与吕西一起活动,他们研究克里斯兴与那女子的关系,也在想象克里斯兴与安娜过去的关系。一次,弗胆怯地对安娜表示不满,怨她不该与克里斯兴来往。安娜向他作了解释,并且说明那陌生女子不是克里斯兴的情人,而是他的妹妹。当晚,弗倒亲眼看到了,曾与他一起监视和谈论安娜的吕西却正在同一个年龄与她相仿的男青年拥抱在一起(转自开心网影片简介)。

《飞行员的妻子》刻画了一个可爱的男人形象,爱情,巧遇,表述永远是侯麦电影的三大基本元素,概括来讲就是走路+说话,追究起侯麦的叙事方式,其实原本故事就没有故事,也根本不能构建起一个故事的框架,传统意义上的电影及戏剧故事情节是依托人物+矛盾来构成的,矛盾的解决产生了结局,而人物的性格与命运则决定了结局的性质。

在侯麦的电影中,我们丝毫找不到,矛盾存在的痕迹,人物的存在便是事件发生的根本,情节则完全依托于人物的对话与互相交谈,侯麦电影中的世界观源自人与人的接触与交流,而个体与个体之间难于相溶的则更多的体现在了个体的独立性上,你会发现,侯麦电影中人物,尤其是女性,存在着根本的自觉意识,对周遭事物敏锐的洞察力与感知力使得人物的交谈不过是推进情节的助具,而人物本身丝毫不会因他人的舆论与事件的发生而改变,这就恰好的表达出了一个自我发觉,自我认同的深刻历程,每一个电影都是,每个主角一生中极为微小的瞬间;每一段对话也不会对两个朋友关系产生任何轻微的变化,侯麦电影中的人物所依存的根本,永远是爱情的嬗变,与感情的交织;每一段故事都是一段爱情与个人利益交织的旅程。

《好姻缘》的开始则告诉了我们这样的一句谚语“没有人能承受在西班牙盖豪宅的诱惑。”这一句简单谚语告诉了我们没有人可以经受的起美好事物的诱惑,而相对的,不切实际的去盲目追寻的美好事物,是要闹笑话的!

《好姻缘》讲述一个思想前卫的女学生,在一次与一个已婚男人春风一度后,萌生了结婚的念头。于是她计划好自己的结婚和生育计划,并决定找一个合适的对象执行这个组建家庭的任务。一个英俊的律师不幸被看中,但他不想被婚姻束缚,她却偏要拉他进婚姻的牢笼。本片为侯麦的《喜剧与谚语系列》之一,细致如水的笔法带出一个让你会心微笑的好故事。影片有侯麦一贯的淡雅抒情,但这次添上了牛奶,显得有些甜腻。故事引人发笑的地方在于女主角并不是因为爱情才要结婚,而是因为她那个有点可笑又不切实际的婚姻计划(转自开心网影片简介)。

影片的动人之处在于对爱情与显示之间矛盾与落差细致入微的探讨与分析,在《好姻缘》中,侯麦一贯的分析口吻显得格外学术甚至教条,话说这样的故事在如今并不是笑话而是一种现实,不少人(尤其是女性)的闪电式结婚法大多源于此种故事,而其后的结局却不像我们所想像的那样充满了悲伤的情调;其实这不电影最为有趣的情节在于对于爱情中男女双方对于主动与被动的关系把握上,女主角在喜欢上律师(其实更好的说法是在选定律师为她的结婚目标)之后,开始还是采取了女性一贯的矜持与被动的一贯战术,并且她身边性感的女朋友也一再的劝说她要矜持,但是由于迫于自身急切的想要实施自己的结婚计划,所以最终她还是走出了主动攻势的第一步,并且一发不可收拾。可笑的是女主角的急于求成使得她的攻势并没有步步为营,而是越来越将自己和律师的恋爱关系推向毁灭,越发将自己放在了一个尴尬的境地。最终被律师委婉的拒绝,闹了一个笑话。其实这部电影用一部中国谚语来形容似乎更为贴切——强扭的瓜不甜!

欣赏侯麦的作品切忌要注意对于小饰物与装饰品的欣赏与判断,精心选取的壁纸颜色与服装风格,以及人物所购买所喜欢的每一个物品都是对于人物内心深处的阐述与判断,更是人物性格的表现,已经每个人对于周遭人物的态度与观点,例如好姻缘中律师在女主角过生日的时候只是送了一个简单的喝水的杯子,而且还迟到了两个小时之久,而女主角却将自己四岁时候画的一幅画准备送给律师(最后还被律师忘了带走),这种对比恐怕已经足够幽默了,如果当时女主角能体会到这一点,恐怕就不会有后面的尴尬了。

以下再次深度探讨侯麦电影的叙事技巧——并不是真实存在的故事。

同样,侯麦不只一次的指出,我电影中的故事从来都不是真实发生的,而是存在于某人的臆想中的。

人类的主观意识决定了人类大部分的行为方式与处事原则,而对于某些事物的判断力也源于此,侯麦电影中的主人公们则更是如此,过多的自信与偏执使得他们过分的容易相信自己的所见与所听,而且相信大部分人也会认为自己的眼睛所看到的才是最真是的,因此,我们在侯麦电影中所看到的故事大部分都是被主人公所认为的所想像的事件,而这个基本的要素也是所谓意义上“矛盾”的一种重要组成部分,例如在《飞行员的妻子》一片中,在巧合的构成下,男主人公做见到的一切事物所显示的都不是事物的本来面目,只是事情的某一个桥段,某一个微小的片段,这就如同生活中的我们,你永远没有办法看到任何一件事情的所有过程,尤其是发生的身边的,和你紧密相关的故事,所以你所看到的故事永远都会有或多或少的桥段与情节是通过你个人的想象与认识所编制而成,因此,在侯麦看来,一个完整的故事是源自与一个人的生命中的一个片段所构成,而不是由一条故事线索所牵引,从而使得人物存在来存在的,故事只存在人的大脑中,而不是存在与客观世界里的。例如《沙滩上的宝莲》一片,妹妹看到姐姐和一个她认为善良的男人亲热,使得妹妹对于爱情的看法发生了很大的改变,其实妹妹所看到的事情的片段不过仅有两秒钟之多,而如果她看到了事情的大部分情节后,对于事情的看法却又是另外一回事了。当然也许如果她能看清楚事情的全貌那她又是另一种想法了。如果可以详实的理解侯麦对于事物的这样一种看法,那么在观赏侯麦作品的时候你会得到一种全新的体验以及更多的乐趣。而《沙滩上的宝莲》,则可以为你很好的例证这一点的重要性。 侯麦电影中的人物多是“表里如一”的人:做的和想的如出一辙。观众不仅看到他们的举动,同时也知悉了内心的反应,后者通过言语得到了表现。这些人物个性鲜明,能够借用一些简单的标签挪用到他们身上。与此同时,他们也不缺乏一定的复杂性,这种复杂性来自于他们对自我观点的辩解,执意以言说的方式让对方明晰自己的心境。

这不是说这些人物就没有了心理困惑,相反,正是因为心里有困惑,他们才需要言说来倾诉,从而将困惑转化为某种自我证明的可取途径。类似于写作,言说也称得上思考的某种二次方。可以这么说,正在言说的过程中,侯麦的人物进一步理清了自己的观点,进一步了解了自己的个性,从而与自我贴合在一个更深的平面中。

那么,侯麦为何要销去人物的心理深度?建立在两难抉择上的行动不是更能展现人物心理的复杂性吗?那或许是为了达致一种简单化的戏剧效果。可想而知,人物的心理一旦复杂化,势必为影像赋予沉重的道德感(比对的例子也许是法哈蒂的电影)。情感关系中的道德感是侯麦极力避免的,侯麦想贴合的或许类似于霍华德霍克斯的电影展现出的喜剧魅力,后者正是侯麦心中的电影英雄之一。

当人物的所思所想都借由行动和话语直接袒露于观众面前,虽然他们身上仍然保有人性的弱点:虚伪、懦弱……但他们并未抹去观众对他们的热情。观众之所以仍然愿意喜欢侯麦电影中的人物,是因为他们足够坦诚,毫无保留地敞露心迹,自如地表达也许看似偏激的观点。很多时候,他们还会为自己的利益撒个无伤大雅的小谎(更多是善意的谎言)。但这种谎言只发生在人物之间,观众实际上明晰事件的来龙去脉,由此反而能体察到人物的小心思表露出的可爱。