布拉格之恋 The Unbearable Lightness of Being(1988)

又名: 布拉格的春天(台) / 生命中不能承受之轻 / 生命不能承受之轻 / 布拉格之春 / 沉重浮生

导演: 菲利普·考夫曼

编剧: 米兰·昆德拉 让-克劳德·卡里埃尔 菲利普·考夫曼

主演: 丹尼尔·戴-刘易斯 朱丽叶·比诺什 莉娜·奥琳 德雷克·德·林特 厄兰·约瑟夫森 帕维尔·兰多夫斯基 唐纳德·莫法特 达尼尔·奥勒布里斯基 斯特兰·斯卡斯加德 Tomasz Borkowy 雅克·西龙 拉斯洛·绍博 弗拉迪米尔·瓦伦塔 克洛维斯·科尔尼亚克 孔苏埃洛·德哈维兰 Claudine Berg 让-克劳德·布永 尼文·布施 让-克洛德·杜芬 若西亚娜·莱韦克 Charles Millot 杨·涅梅茨 Olga Baïdar-Poliakoff 哈娜玛丽亚普拉芙达 Marrian Walters 菲利普·考夫曼

制片国家/地区: 美国

上映日期: 1988-02-05(美国)

片长: 171分钟 IMDb: tt0096332 豆瓣评分:8.2 下载地址:迅雷下载

演员:

影评:

- 第一次读昆德拉小说的时候我没有读懂,看到根据小说改编的电影时才好象明白了,而且非常喜欢。可能电影重新诠释了小说的内涵,删减了其中的哲学成分,更多着墨于男女之间的关系。看片子的过程中最饶有趣味的是象男主人公TOMAS那样一个以自我为中心的人如何最后为另一人牵绊。如果他注定要为一个人停留,那个人为什么不是一开始就非常了解他给他无限自由的SABINA,而是天真无邪的TERESA。

故事开始TOMAS是一个女人迷,但他生活在自己的世界里。一个人住,孤单的时候去到某个喜欢他的女人那里,从不在女人那人留宿也从不让女人到他家。他很坦然,所有一切都基于双方自愿,他不觉得欠任何人什么。女人对他是玩具,而他象一个贪玩的小孩。他不向她们敞开心扉,也不去了解她们的感受。也许他怕她们,怕她们缠上他,怕承诺,怕长久的关系连激情都没了,紧锁心灵的他一个人很安全。

SABINA是和他走得最近的女人,她也曾问他是否想过停下这种玩乐游戏,他说不,她也就由他而去。她想也许互不拥有才可以永远拥有,在这一点她和他很象。

TEREZA象一个纯真的孩子一样闯进他的生活。他们萍水相逢,她偏相信是命中注定,这让他觉得有点可笑。后来她到布拉格找他,孤身一人又病着,他没理由不让她留下,于是她成了他家中的女人。她把他视为唯一的依靠,病中的她紧紧地握住他的手,他不习惯这种依靠感,可是他的善良让他无法把她推开。

他为了她向SABINA请求帮助,这是绝无仅有的事情,SEBINA开始很惊讶,但她答应了,帮助TEREZA发掘她的摄影潜质,为了TOMAS。两个女人见了面,SABINA知情TEREZA不知,但女人的直觉让她在梦中感到嫉妒并痛苦,他用谎言安慰她的痛苦。

生活在一起的两个人必然产生归属感,THOMAS看到别的男人对TEREZA献殷勤感到不舒服。和TEREZA结婚出乎所有人的预料包括他自己,一只搞笑的小猪出席并见证了他们的婚礼,他差不多暂时把SABINA忘了。

婚后的TOMAS并没有减少与其他女人的交往,但他不得不隐藏并扯他不擅长的谎。不管结婚的理由多么不充分,他有了负责任的义务,而她有了更充分的感到嫉妒和痛苦的权力。她极力让自己相信他爱她但根本无济于事,TOMAS和其她女人在一起的幻象让她不堪忍受,而她的痛苦让他不堪忍受,他们都厌倦。

苏军的入侵拯救了他们的婚姻。面对社会的动荡,两人把感情放在一边,在同侵略者的斗争中找到了共同点,一个用相机记录事件,一个负责照顾安全,最终选择流亡。在国外陌生的环境中两人都百无聊赖,没有了共同的事业二人的矛盾再度凸现,TOMAS恢复和早已在国外的SABINA的交往。

为了摄影谋生计TEREZA去找SABINA,开始了两个女人最有张力的一场戏。TEREZA洞悉了丈夫的私情但她用平静维护自尊。尽管不认可她和他的婚姻,SABINA必须尊重TEREZA作为妻子的权利不能嘲笑她的忠贞,而她只是一个偷情者。但她并不满足这个简单的定位,在被SABINA拍照后,SABINA争取获得同样的权利,两个女人不知该为自己还是为对方感到可怜。最后两人都选择离开,SABINA去了美国,TEREZA决定只身回捷克。

在留给TOMAS的信中,TEREZA试着解释分手的原因:他的生活太轻,而她的生活太沉重,让她不堪忍受。在异国他成一她唯一的依靠但她对这个依靠没有信心,无法想象若他离开后自己如何生活所以她只能回到熟悉的故国。尽管有受迫害的危险至少让她知道这世界除了他还有别的,没有他后她仍然尝试能够活下去。

轻和重的说法是这部电影的点题之处,似乎可以比作中国文化中的阳与阴。作品也许想用这种比喻诠释男人和女人的不同,男人崇尚自由而女人重视归属。TOMAS象一只风筝,婚姻让他把线交给了TEREZA,他不知道自己除了牵绊还得到了什么。

TOMAS又象没人管的孩子开始一个人的日子,孤独,在异乡。在失去她的陪伴,在不再需要担心她的嫉妒和痛苦后,他开始不习惯,于是他回去找她。

分离后的重聚让他们彼此感到从未有过的依赖,他们又在反对虚伪上取得一致。TOMAS不能忍受自己的文章被曲解和被当局利用,拒写悔过书,她坚定地支持他的立场。处在恶劣的社会环境这种信任弥足珍贵,更让他们珍视对方的陪伴。

TOMAS由医生降成清洁工,他对女人天生的魅力让他又回到原来唐璜般的生活,这又成了逃避生活苦闷的一种方式。她想要相信他人可以没有爱而做爱的解释,甚至尝试象他一样“轻”,可一时的放纵只让她感到羞辱和恐惧,甚至失去生活的勇气。她要逃离,他不理解但依了她,因为生活的经验已让他感到他们不可分割。

他们到了乡村。生活尽管单调,但辛勤的劳动让他们远离城市的喧嚣和诱惑,找到心灵的平静。他们度过了最快乐的幸福时光,无需担心他人的干扰,没有谎言和欺骗,没有伤害。

在和他们朝夕相处的小狗卡列宁临终的时候,TERESA非常认真地对TOMAS讲述她对卡列宁和对他的不同的爱。TOMAS没有生气,他懂得TERESA言语中的真诚和信任,这信任曾被他视为一种负担,现在已经是一种享受。似乎这时他们才真正相爱,他们相依为命,相互取暖,为此所有的牺牲都变得无足轻重。

影片最后他们葬身于一场到邻村跳舞返回的车祸中,出事前TERESA问正在驾车的TOMAS在想什么,他说他只感到很幸福。能在这样的状态下一起进行另一个世界,是幸福的。

故事让人感慨生活中太多的时间错位。当一个人还不懂得爱的时候,身边再好的对象都是多余。TEREZA的爱让TOMAS从抗拒到接受另一个人进入他的心灵,彼此交换拥有和被拥有,让他懂得爱是一种信任更是一种责任。这种责任是幸福的,并值得为之放弃自由。生命中的轻和重的调和,就是爱。 - 合肥晚报“我爱菲林”

文/饭小鳗

丹尼尔·戴·路易斯的电影从不让人失望。

尤其是菲利浦·考夫曼编导。

这次他们两个要震撼并且侵占我们的主题是爱情,发生在战争年代的布拉格,原著出自一个颇具争议但是同时才华横溢的捷克作家米兰·昆德拉。

城市差异日益缩小的时代,小资盛行,于是几乎人人都知道米兰·昆德拉,几乎人人都听闻那个词——生命中不能承受之轻。

巴门尼德于公元前六世纪就提出一个问题:面对生活,我们选择什么呢,是沉重,还是轻松。并把看到的世界分成对立的两半:光明,黑暗;优雅,粗俗;温暖,寒冷;存在,非存在。而且把其中一半称为积极的,另一半是消极的。那一方是沉重,还是轻松呢?

巴门德尼回答:轻为积极,重为消极。

米兰·昆德拉无疑很聪明,他在《生命中不能承受之轻》开篇便说“一个作者企图让读者相信他的主人公们都曾经实有其人,是毫无意义的。”那么看来菲利浦·考夫曼深深领悟了这句话,他让影迷们相信,如果《布拉格之恋》这部电影和《生命中不能承受之轻》完全相符合,那是毫无意义的。

我曾经长时间不愿意去尝试这部电影。我说过,对于改编原著的电影,一定会让人觉得仓促或者轻浮,似乎火候不到,半生不熟的别扭。但是因为菲利浦·考夫曼,因为那天想看看某些沉重的爱情,结果我毫无防备爱上了丹尼尔·戴·路易斯。爱上他的眼睛。有些片刻我甚至有种错觉,以为我就是特蕾萨,甘愿把自己的所有一切都献给他,直到没有回头路。

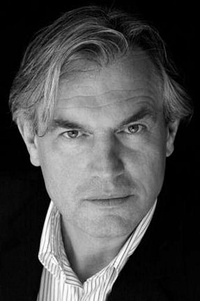

我不知道除了丹尼尔·戴·路易斯,还有谁能出演托马斯。他那浅蓝色迷人的眼睛,只需一秒专注,就能让女人心醉。只是他从不停留。

电影开头是这样描述的,“在布拉格,有位医生……”。曼妙的陈述方式,缓慢但是不显得罗嗦。

接着便是支撑电影的五个大的部分:

托马斯去特蕾萨的小镇和特蕾萨相遇;托马斯和萨宾娜;布拉格政变;瑞士的特蕾萨和萨宾娜;最后,是回归田园的托马斯和特蕾萨。

整体构架和原著并没有多大区别,但是就电影本身而言,菲利浦·考夫曼添加进了无法细数的只属于电影镜头的美感,配上背景若有若无的音乐,伴随长时间的人物面部表情定格,模糊的背景,那真实的历史事件——这构筑人物命运的主线,反而显得苍白而不重要。

米兰·昆德拉在设计托马斯的年龄和阅历上的时候,把托马斯定义成了40多岁的离婚单身男人,家里除了沙发床没有正式的床,从不带女人回家过夜,也无法忍受做爱后女人睡在身边。

《布拉格之恋》中,关于托马斯的性格都没有变,但是他的年龄和阅历发生了微妙的转变。丹尼尔·戴·路易斯30多岁,单身,“了解女人比了解脑部结构更加专业”。

这样设局的好处,一方面更加符合丹尼尔·戴·路易斯的气质,另一方面,就一个多小时的电影而言,让观众更加容易理解和更加容易投入。

而作为女性观众,无论站在特蕾萨的角度还是萨宾娜的立场,在爱这个男人的同时也恨起了这个男人,但是,又是谁也无法阻挠我们逐渐原谅他。

对特蕾萨而言,她的整个世界是重的,她的重心都在丈夫托马斯身上。她恨托马斯的出轨,但是又不能离开他,她恨自己,却没有解救的方法,于是精神处在混乱的边缘。

因为她同我们大多数女人一样,永远也无法理解男人的身心分离——他们对你说爱你,但是又告诉你身体不能忠于你。而这一点,恰恰是托马斯已经习以为常的秉性,对他来说,追逐别的女人,同别的女人做爱就像吃饭睡觉一样正常,和心属于谁一点关系都没有。于是剩下的问题就全在特蕾萨那里,走或者留,看你是不是能最终割舍。

但是此时此刻,在这样一个男人发现自己竟然和女人有了共眠的欲望,他称之为爱情后,他不知道他自己既是罪人,同时也成了受害者。他,真的就还可以像原来一样心安理得去找别的女人玩性爱游戏么?

到是萨宾娜,对现实生活中的女人还是男人来说,显得更加洒脱和前卫。

我一直觉得米兰·昆德拉塑造萨宾娜这样的角色是在暗示些什么,因为从某种意义上来讲,萨宾娜的极力不愿媚俗和崇尚自由的个性,使得她的性别模糊起来。或许她也爱托马斯或许她也想过要过正常稳定的生活,但是她都没有让这些想法阻挠过她的自由。她用男性才有的调侃式的玩世不恭来忠于自我,那么她在整个剧情中体现了中性特有的魅力。

电影毕竟是电影,对于厚厚的原著来说,在萨宾娜身上,还是显得仓促了。但是一点都不影响美感。

托马斯带着特丽莎和他们的朋友来到小店喝酒跳舞的时候,他们并不知道他们的生命将在第二天的早上就要结束,他们在最后狂欢着,喝着酒,跳着舞。

菲利浦·考夫曼故意地设计了一个场景,让托马斯与特丽莎来到一个“№ 6”房门前,对应了前面他们一开始在小镇见面的时候的机缘。

第二天早上,是山间的绿树环绕小道,雨水混合着雾气,托马斯开着车,微笑着看着坐在边上凝视他的特蕾萨。

朦胧的镜头,充满水气和绿色,伴随着音乐,消失在小路的尽头……

一切厚重的轻浮的,未解脱的开放的,完成的未完成的主题,也到此随之结束。

我用以前写过的一些关于《生命中不能承受之轻》的片断来作为这篇文章的结尾吧:

托马斯的隐语,特蕾萨的压抑。

托马斯是圣徒是好色之徒更是思想者。他说爱情,是同一个女人有共眠的欲望。

而特蕾萨是一个被人放在涂了树脂的篮子里顺水漂到托马斯身边的孩子。河水汹涌,怎么就能把这个放着孩子的篮子往水里放,任它漂呢?

有时候所谓命定的东西,就是有不断轮回的剧情,即使枯燥,也要上演。

欲罢不休。身心疲惫。却丝丝入扣。

这,就是爱情。

2004年11月7日 上海 - “慢慢迷途终有归途。”

——刻于弗兰茨墓碑上的献辞

一、生命的轻与重

一个人的生命到底有多重?

婴儿刚出生时心脏的重量只有21克左右。随着年龄的增长,心脏的重量也在增加。当死亡降临时,心脏已经几倍于21克的重量,却变成了毫无用处的器官。有人说过,人是由身体各器官维持的智慧。可是照这么看来“人不过是被躯体连累的灵魂而已”。

弗兰茨与萨宾娜的轻与重

在《生命中不能承受之轻》中,大学教授弗兰茨死于一次抢劫,没人会看到他死后的躯体,以此提醒他们这逝去的生命。在这个弗兰茨生前眼中“倾倒尸骸和乱石的垃圾场”,人们只能看到沉重的墓碑,无数沉重的石头封存了亡者之魂,并一语不发的压在这生命之上,让路过此处的人都感到死亡的重压;自由画家萨宾娜在移居美国多年后,立下了遗嘱,希望自己死后的遗体被火化,骨灰被抛撒在天空中,她的生命是否就真的如空气一样轻盈了?

他们两人用不同的死亡方式诠释了生命消逝后的两种状态,相似的是他们同样因为死亡而获得最终的满足。

弗兰茨的死亡让他拾回了曾经在萨宾娜面前丢失的尊严,他摆脱了软弱,摆脱了让萨宾娜离开他的那些原因。萨宾娜则再次实现了自己对于生命的背叛:她背叛了多愁善感的父亲、醉鬼丈夫、完美情人弗兰茨、沦陷的布拉格,在她因为抵达了背叛的尽头而失措不已落入一片虚空中后,这是她抛弃生命中存在的事物后所不能承受的轻。经历了对坟墓的恐惧之后,萨宾娜终于发觉了对生命最后的背叛——她需要永不停止的出走,不愿意被死亡之墓碑所禁锢。她同样心满意足的享受这种解脱,从困扰她的事情中被死亡解救出来。

托马斯和特蕾莎的轻与重

托马斯和特蕾莎的爱情在最初相守的七年中纠缠捆绑,他为了偷情又满足自己对特蕾莎的同情心,不得不让生活充满了隐瞒、谎言、虚应的情话。当特蕾莎第一次离开他时,他先是贪婪地品尝着生命之轻,欣赏着角落里放大的诱惑向他扑面而来,继而感受到这不被人束缚带来的痛苦,感受到特蕾莎离去时的悲伤。

在遇见特蕾莎之前,托马斯追求自由带来的轻,从不与人一起过夜,沉浸在游走在不同女人躯体之间的快感,就算他在离婚的时候也是带着愉快的心情,迫不及待的拥抱单身生活。这样的一个男人却被特蕾莎在枕边的沉重呼吸声所迷惑了,继而跳入特蕾莎对他生命顽强的霸占和生活方式上的压迫。

特蕾莎给托马斯带来情感上重的同时,并不能妨碍她无时无刻都在感受到的生命之轻,体会到自己的软弱。从她一出生,就承担了母亲不幸命运的责任,她的降生结束了母亲对生活的一切美好向往。特蕾莎背负着母亲的命运,忽略了自己的生命,这也是为何她总是在镜子中窥视自己的裸体,试图看见自己的灵魂。这一切造成了她的不自信,她面对命运时的孱弱。自从遇到了托马斯,她从不反抗,逆来顺受,把自己依附在托马斯的生活上,除了整夜的噩梦和啜泣,她不知如何面对托马斯在肉体上的不忠。对于托马斯的做法,她无力反抗,也无法视而不见,渐渐的她连同沦陷的布拉格,禁受不住任何事情。

不论选择生命中的轻或者重,都会跌入生命循环往复的永恒中,人们因为重的负担而选择追求轻盈,又由于轻的虚无转而追求重。于是,生命就在这轻与重之间不断往复的追求中达到了隐秘的平衡。正如弗兰茨的墓志铭上的献辞一样“慢慢迷途终有归途”,不管归途是什么样的,我们总会找到那么一条路,获得满足。

[无数的偶然构成了一个必然]

二、偶然的命运之鸟

爱情之于生活

托马斯的老情人萨宾娜常常如此评价托马斯,“我很喜欢你,因为你是媚俗的对立面。在媚俗的王国,你会是个恶魔。在任何一部美国片或俄国片里,你都只是那种让人嫌恶的角色。”这句话成为了小说中为数不多描述托马斯外形的词句。

仿佛是一种对原作的积极响应,美国导演菲利浦•考夫曼(Philip Kaufman)执导的同名电影“布拉格之恋”中饰演托马斯的丹尼尔•戴•刘易斯时常略低额头,微眯的双眼在阴影中透出寒气和不可一世的诱惑,上唇的左嘴角轻轻上翘,这是他专注看东西时的特有神情,仿佛魔鬼路西法(Lucifer)在觊觎人间美景。没有女人能逃脱这个表情。

如果把米兰•昆德拉在书中充满哲学意味的论述都删除掉的话,这本书不过只是在讲述一个普通的爱情故事。而爱情故事似乎永远都不那么简单。昆德拉之所以选择用一个爱情故事来承载他对生命的思考,也许是因为只有爱情存在的生活才无比的真实。战争的爆发也不能阻止爱神的降临,前一秒特蕾莎还在面对黑洞洞的枪口,下一秒就会为托马斯的情事嫉妒发狂。

爱情与世间万物都有着丝丝缕缕的联系。托马斯一直被一个问题困扰,即“人永远都无法知道自己该要什么,因为人只能活一次,即不能拿它跟前世相比,也不能在来生加以修正。”他因此而对于特蕾莎的态度犹豫不决,模棱两可,他无法放弃特蕾莎带给他的奇妙感觉,又惧怕因此失去了其他的机会。陷入俄国人炮火的布拉格人民同样不知道这个国家需要什么。那些记者冒着生命危险拍下的照片无非是俄国人调查布拉格激进分子的证据。布拉格的人民反抗俄军的占领并嘲笑俄国人愚蠢的同时,俄国人也痛心疾首的说他们只是在救助布拉格人民。他们都不知道这个国家需要什么,而这些谜团就像伏尔塔瓦河上漂流而过的长椅,随着时间的流逝会被人遗忘,人们将对此不再关心探究。

每个人都对爱情有一种特殊的渴求。就像墨西哥的帕斯说的:“我们祈求爱情——作为一种愿望,爱,是对两个心灵和谐一致的憧憬,是对牺牲、死亡乃至复活的一种渴求——赋予我们真正的生活。那时,对立消失了,也便无所谓生和死,无所谓实现和永恒。我们仿佛意识到,生与死无非是同一现实之中两个相互对立而又互为补充的运动过程。创造和毁灭在爱的过程中融成一体;就在这短暂的一瞬间,人们依稀看到了那至高无上的完美。”

托马斯喜欢同各种各样的女人做爱,因为不同的女人做爱的方式是不同的,不同的做爱方式让他看到了生命的区别。这样做让他感受到了自己的存在,只有这么做生命才不会显得那么虚无得无法捉摸。他理所当然的享受着轻给他带来的欢乐。

然而有一天,特蕾莎拖着行李和她即将奉献出的一生敲响了托马斯家的门,她在他眼中就像个“被放在树脂涂覆的草篮里顺水漂来的孩子”,他只是不忍心让这个孩子顺流漂向狂暴汹涌的江涛。在这柔情蜜意的比喻与思忖中,危险的爱情慢慢在他的心底滋生。

是啊,多少古老的神话都始于营救一个弃儿的故事,而托马斯对特蕾莎的这种营救就是爱情对他们两人的救赎。爱情让托马斯第一次分清了同女人做爱和同女人睡觉的感情,即“爱情并不是通过做爱的欲望(这可以是对无数女人的欲求)体现的,而是通过和她共眠的欲望(这只能是对一个女人的欲求)而体现出来的。”

如果说生活的负担让我们感到生命的重压而寸步难行的话,那么爱情在绽放的初期经常呈现一种轻飘失重的状态。柏拉图在他的《对话录》中说过,“原来的人都是两性人,自从上帝把人一劈为二,所有的这一半都在世界上漫游着寻找那一半。爱情,就是我们渴求着失去了的那一半自己。”托马斯经常可以感受到特蕾莎的痛苦,她做噩梦时歇斯底里的恐惧,除了他所谓的要命的“同情”外,还有就是特蕾莎的一部分隐藏在他身体的深处,于是他仿佛早就预知一样,等待她哭泣着投入他的怀抱。

偶然的命运之鸟

人永远无法知道自己是在明天还是下一个十年遇到生命中的另一半。托马斯回布拉格仅仅是为了遇到特蕾莎,谁会想到如此命运重大的决定紧紧系于如此偶然的爱情?

生活在爱情面前完全呈现出了一种漂浮不定的轻盈,仿佛一切都可以改变,而一切又都那么坚定的不可逆转,一个偶然接着一个偶然,最后就构成了一个相遇的必然。昆德拉在书中就直接指出,生活把偶然变成了生命乐章的主题。人们会记得最初相遇的时节,把一切遇见的事情都当作是幸福的前奏,正如特蕾莎爱上贝多芬的曲子。她并不热爱古典音乐,只是恰好播放这个乐曲的时候,她遇见了托马斯。

通常恋爱中的男女因为失去了自己以往维持正常生活的重量,总会作出一些常人难以理解的事情。这倒没什么好奇怪的,因为当一个人感受不到生命的重量时自然会做出疯狂的举动,直到这种举动触及到了生活的墙壁,他们才会又跌回到地上。

于是,爱情坠落了,随后激情亦归于沉寂,只有遗忘蔓延在人们的心中。正如诗人聂鲁达说的,“love is so short, forgetting is so long”(爱情太短,而遗忘太长)。爱情在消逝之后,遗忘便成为了生活对我们的重压,这种重量常常让很多人无法前进。轻与重的区别往往就是这么的细微,眨眼间就完成了两个极端的转变。生命就在这转变中让人体会到了那种不能承受的重量。不过,谁也说不好是忍受不了爱情的太轻还是承受不了生活的太重。

大多数时候,记忆并不是什么好东西,它只会让人们因为迷恋过去的快乐或者沉浸在悲伤中而无法前进。很多人都说过希望这一刻的时间永远停驻之类的话语。但是,如果生命真的就这么把每一秒无数次地重复的话,那么我们都将如昆德拉所言成为了生命的祭品,被钉死在永恒的十字架上。

对于人类这种想法,哲学家们纠缠着那个“永劫回归”的问题不放手,打心底惧怕这种无法想象的重压。

纪德不禁感叹道:“荒谬的世界观和人生观导致我们四分之三的不幸。我们由于迷恋过去而不懂得:只有让今天的欢乐退席,明天的欢乐才能出现。每一个起伏只是由于前浪的退却才形成美丽的曲线。每一个浪花都应为自己的果实而自动凋谢。每一枚果实要不是坠落、腐烂,它就难以保证让另一个鲜花怒放的新季节再次到来。因此,即便春天也总是凭倚着冬的门槛。”

[萨宾娜的黑色礼帽]

三、萨宾娜的黑色礼帽

前面说过,托马斯把爱情和做爱的欲求用是否与对方同床共枕作为区分。在影片中,也可以看到托马斯对待情人和特蕾莎的区别。他和特蕾莎的做爱就像是一场欢闹的游戏,只是为了之后的共眠做准备,镜头大多时间对准了他们依偎在一起入眠的景象。而作为托马斯最亲密的情人萨宾娜,他们两人共同出现在镜头前的大部分场景都在赤裸的做爱中度过。电影开场没多久,萨宾娜与托马斯就在镜子前面展现了肉体交合的一幕。

昆德拉花了大量的篇幅描写萨宾娜和她的另一个情人弗兰茨的关系,影片由于时间限制对此一笔带过,但是在原著中,弗兰茨的存在引发了一系列的两性思考。萨宾娜的出现也使得弗兰茨之前不为之知的性格特征慢慢展现在人们面前。

萨宾娜与弗兰茨的关系完全不同于托马斯和特蕾莎的爱情。那种关系完全是灵与肉的相互矛盾与排斥的产物。

萨宾娜头戴的那顶黑色的礼帽在影片中一直占有很重要的位置。初次见到萨宾娜赤裸着的身体和那顶破旧的礼帽形成了一种极大的冲突,美丽与丑陋、放荡与保守,与其说这是她引起托马斯激情的一种手段,不如说这是她对自己生命的一种阐释。这顶礼帽是人们通向她灵魂的通道。这顶男式的黑色毡帽在践踏着她女性自尊的同时也给她带来快感,成为她撩拨人心的重要道具。她憎恨它,又忍不住使用它。这就像那些因美貌带来诸多麻烦的女人,还是情不自禁的用各种方式展示美貌给她们带来的虚荣。

礼帽是萨宾娜父亲的遗物,祖辈家族流传的印记。当她一次次出走,逃离令她不满的生活,她唯一不变的便是这顶礼帽。这顶帽子代表着她过去的时光,一段无法割舍的感情。这顶帽子每次出现都见证了萨宾娜不同的情感历程。

面对托马斯,萨宾娜敞开了自己的灵魂,愿意接纳这个男人成为自己生命的一部分。因为托马斯了解礼帽的含义,被它打动得几乎落泪。萨宾娜由此深信他们的灵魂是接近的、相似的,他可以理解她,即使是用作爱的方式,对于她来说这不失为了解对方最简捷有效的途径。他们的交谈并不多,却彼此了解对方的弱点,知道什么时候应该隔岸观火,什么时候应该伸出援手。这也是萨宾娜在托马斯众多情人中立于不败之地的原因之一。

当然,灵魂的相熟并不代表爱情的降临,在特蕾莎出现后和萨比娜的做爱中,托马斯会那么的心不在焉的看手表,期待快些结束,回到特蕾莎的身边,感受她孩子般的气息。

萨宾娜和弗兰茨做爱时,她仍旧希望戴着那顶黑礼帽,可是这却让弗兰茨感到不舒服、不知所措,仿佛她是个怪物,在用不同的语言叙述一个他无法到达的世界。弗兰茨微笑着摘掉了她的礼帽,也抹掉了通往萨宾娜心中的那条道路。他们对感情的认知上巨大的差距,也是他们在日常沟通中存在诸多矛盾的问题所在。萨宾娜会对他的软弱和多愁善感不屑一顾,嘲笑他愚蠢的忠诚,视他喜爱的音乐为噪音。当弗兰茨沉醉于黑暗带来的强大和喜悦,萨宾娜却因为拒绝看这个男人而投入黑暗的怀抱。

弗兰茨充其量只不过是萨宾娜的性爱伙伴。他们的语言不过是肉体上的沟通,只是感官上的愉悦而已。而身体是没有什么记忆而言的,遗忘对肉体来说轻而易举。

灵与肉的矛盾在这里看来充满了无奈,让人无法抉择。特蕾莎一直无法相象灵魂与肉体可以如此划清界限。也有人问过这样一个问题,灵魂上的背叛和肉体上的背叛,那一个才算对爱情的背叛?而大多数人对此都沉默不语,同时又渴望占领肉体与灵魂的至高点。

情感与道德

对于托马斯来说,爱情和性爱是可以分开的,与不同的女人做爱只是他生活的一部分。但是对于特丽莎来说这只会给他们的关系带来无止尽的伤害与痛苦,她限制他、监视他,她的爱让托马斯快乐也让托马斯厌倦。

可是,在萨宾娜眼中,人们生来就是不停背叛别人和自己,而每一次的背叛都让我们离最初的起点越来越远,然后成了无法回头的旅人。没有什么事情能在发生后还归于先前的平静的。对于自私的爱情来说,任何的背叛都会是致命的。

其实,对于托马斯来说,他所谓对女色的追求,完全没有必要冠冕堂皇的上升到对生命的探求的阶段,说到底那不过是人的本性罢了。

普吕多姆曾说过:“道德和享乐是死亡的两姐妹,一个使你失去生活的乐趣,另一个是你厌恶生活……道德在世上不作别的,只是经常地否定人的本性。”托马斯只不过不想为世俗的道德观念束缚而失去生活的乐趣,却又因为过度放纵的享乐开始厌恶生活,因为这种享乐让他失去了特丽莎——他的爱情。也许,特丽莎并不是他原本的另一半,但是他似乎并不在乎那不知道在哪里的注定的另一半,因为他爱上的特丽莎啊,是那个顺流漂来的孩子让他了解了爱情的美好与痛苦。

他完全有可能遇上什么别的人,和别的什么人开始,但是他似乎更希望和特丽莎开始。其实,也许你想象的另一半往往就是你刚好不小心遗失的那个人,而这件事经常要在失去的时候才会意识到。

[卡列宁的微笑对特蕾莎来说意味着什么?]

四、卡列宁的微笑

在二十世纪之前,协奏曲、奏鸣曲大都由三个乐章组成,交响曲和弦乐四重奏等室内乐都是四个乐章。乐章之间常常呈一种割裂状态,并未有太多联系,使得作品在完整性上有很大的缺失。匈牙利作曲家巴托克在其中晚期作品中创造了标志性的“拱形结构”,乐曲扩展成五个乐章,此手法的特点往往是由第三个乐章为轴心,第一乐章和第五乐章,第二乐章和第四乐章分别对称分布。巴托克用不同的手法让相呼应的两个乐章形成了紧密的联系,包括速度、配器、主题、发展手法。

米兰•昆德拉在《生命中不能承受之轻》的前五个章节分别以“轻与重”、“灵与肉”、“不解之词”、“肉与灵”、“重与轻”呈现了巴托克在音乐中体现的“拱形结构”。相同的场景从不同角度遥相呼应,形成了美妙的阅读体验。

电影导演费利普•考夫曼在电影拍摄中则尽可能的遵守戏剧冲突的“三一律”,即事物发生在同一时间、同一地点、同一主题。于是,我们看到发生在小说后半段的事件、出场的人物不少都在影片的前半段就出现了。故事基本呈线性叙事方式,极少有闪回和插叙。小说中庞杂的人物被简化成几个配角,合作社主席和他的小猪梅菲斯则从托马斯和特蕾莎的婚礼上便率先露面了,而不是像原作中在最后他们隐居的几年才出现。这样虽然勉强能把故事讲圆满,但是已经丢失了原作中最可贵的部分,只剩下故事和媚俗爱情的驱壳。

书中还有一只小狗见证了托马斯和特蕾莎的爱情还有“布拉格之春”事件,它便是卡列宁。它的出场似乎是为了区分人和其他动物的区别,但是这只小狗又不断体现着人们陷入的时间轮回——它的每一天都是一次新的开始,都是一个循环。它是最柔弱最没有防御能力的动物,完全依靠人类生存,但是它从未流露出担忧或者悲伤,不为了轻与重的交替而烦恼。从动物身上,能看到人们的道德本性。面对那几个活埋乌鸦的孩子,特蕾莎惊恐的救助那只乌鸦,手指甲折断了,流出了血她全然不顾,她对于每个生命,最无助的生命具有特有的情怀。

人们大多从狗的肢体语言判断它的喜怒,最明显的就是它晃动的尾巴表达着它的欢欣鼓舞。卡列宁在被癌症折磨得奄奄一息时还晃动了一下尾巴,这给走向黑暗的死亡带来了光明与希望,使得死亡都变得温暖起来。你可以说它像沦陷的布拉格,也可以说它代表了托马斯和特蕾莎注定的死亡。但是,它的微笑,对生命的留恋与挚爱,比弗兰茨和萨宾娜自我满足的死亡方式更加动人。

面对生命,许多人都在想,人们死后能留下什么呢?

活着的人为什么要管死后的事情呢?

要想感受到生命的重量就不要管死亡的事情,不要让人死于生命,只有死亡的淡漠才能衬托出生命的炽烈,正如那个午后卡列宁平静的微笑。

转载请注明作者:九尾黑猫 - (一)

朱丽叶·比诺什饰演的特蕾莎离开了瑞士日内瓦,她的丈夫,丹尼尔·戴-刘易斯的角色,外科医生托马斯感到了无比的轻盈。他在旋转木马边的报刊亭前肆无忌惮地凝视来往而过的年轻姑娘们,对她们轻盈地微笑;他穿着鞋子走入池塘,用面包喂洁白而美丽的大天鹅;他站在水里,双臂张开,深深呼吸着那美妙的、自由的空气。

但回到家,一个人盘坐在低矮的咖啡桌前,他又望着桌上一盆小仙人掌发呆。他打好箱子,装好行李,一个人开着汽车走上了回到布拉格的旅途。

然后他敲门,蹲下拥抱从门里冲出来的小狗卡列宁,站起来斜靠在门框上,望着面前又惊又喜的妻子,轻轻地说:“一切都好?”

她回答:“很好。”

“那么卡列宁呢?”他又问。

“也很好。”

“你在这儿要做什么?”

“我会找到些什么的。”

然后是一个长长的,长长的凝视。他俯身靠近,在特蕾莎脸上轻柔地探索,吻她。他的面颊因激动而微微颤抖。

(二)

这是电影《不能承受的生命之轻》中我最喜欢的的改编片段。但电影整体跟米兰·昆德拉的同名小说很不一样。当然,没办法一样。

小说中最重要的人物既不是托马斯,也不是特蕾莎,或萨比娜;最重要的人是那个叙述者,旁白,是米兰·昆德拉自己。而作为小说主线的爱情故事在我看来分量也并不比配角弗兰茨的政治媚俗更加重要,它们同样都是昆德拉用以否定,从而剥离出真相的手段。讲故事只是接近最终真相的手段之一,哲学思考也是,对1968年布拉格之春的历史再现更是。它们同等重要,相互交织,密不可分。

但小说改变为电影,视觉化地呈现于观众眼前,就没办法不进行取舍。书中托马斯、特蕾莎和萨比娜的三角情事被拎出来成为了主线,而布拉格之春向后退屈居历史背景,弗兰茨与萨比娜无法沟通的语义之差和他的政治媚俗进军行动终被舍弃,就连特蕾莎在镜前拼命要从肉体内分离出自己独一无二的灵魂这么有代表性的片段也被去掉了。电影只关注轻与重对比关系的一个方面:男人的轻盈与女人的沉重。

托马斯的轻盈在于他可完全不带内心谴责的追逐女人,与此同时,他又深爱妻子特蕾莎。尽管因自己的放荡行为为她造成的伤害与无尽的噩梦令他痛苦,托马斯却依然无法消除想要探索女人肉体的原始冲动。让他终于从轻走向重的是特蕾莎的离去。在没有了特蕾莎,没有了责任与道德约束的日内瓦,托马斯终于第一次体会到了不能承受的生命之轻,他放弃了工作、护照,在白雪皑皑的冬天动身回到了街道上苏联坦克横行的布拉格。

(三)

电影版《不能承受的生命之轻》的剧本作家是让-克劳德·卡里尔(Jean-Claude Carrière)。这位著名的法国作家曾经与西班牙电影大师路易斯·布努艾尔合作过六部电影,包括获威尼斯金狮奖的《白昼美人》(Belle du jour)和获奥斯卡最佳外语片的《资产阶级的审慎魅力》(Le charme discret de la bourgeoisie)及被提名的《朦胧的欲望》(Cet obscur objet du désir)。除此之外,卡里尔还同多位名导合作,改编过很多世界名著,比如《铁皮鼓》、《屋顶上的轻骑兵》、《危险关系》等。

布努艾尔的电影里不可或缺的总有一种超越现实的幽默元素,在卡里尔对《不能承受的生命之轻》改编中,从一开始就出现的搞笑偷窥片段不知道是否在无形中受到了布努艾尔的些许影响。从托马斯命令护士对她宽衣解带起,电影的语调就与小说大为不同,幽默成了抓住观众的手段之一。导演菲利普·卡夫曼自己也说,“观众当然可以笑”。不管是特蕾莎只身跑到布拉格找托马斯,从矜持到激吻摔倒,还是弗兰茨对萨比娜的不顾一切的追求,或者舞厅里捷克与苏联官员被骂作流氓的胖脸,都滑稽可笑,让这个沉重的故事布满了轻盈的瞬间。

我很喜欢让-克劳德·卡里尔安排给片中人物的几段点睛的对话。比如在小说中第四部分“灵与肉”才揭晓的托马斯对女人不可遏制的滥交动机,在开篇就借由戴礼帽的萨比娜的问话被揭示了出来。特蕾莎从日内瓦独自逃回布拉格,给托马斯留下关于男人之轻和女人之重的诀别信既动人心魄,又点名了主题。托马斯用自剜双眼的俄狄浦斯在舞会闲聊上讽刺那些拍苏联政府马屁的捷克官员,比小说中的单纯第三人称叙述更为生动;把这个情节提到布拉格之春事件之前,就如同把特蕾莎本在重返布拉格之后才发现自己当年的照片被用作政府进行政治清算工具的片段挪到1968年事件之初一样,可使情节更加紧凑,还能造成前后呼应的强化效果。

(四)

除了对话,电影最值得称道的当然还有剪辑与布景。

引出1968年8月20日凌晨的苏联武装入侵布拉格历史事件的是托马斯与特蕾莎的一场争吵。气愤的特蕾莎深夜跑出公寓,到了巷口被隆隆而来的坦克惊呆。从这个时刻起,彩色画面转为黑白,质感变粗,历史资料和电影镜头交织一体。因为不能进入捷克拍摄此片,电影的巷道镜头都是在法国里昂完成的,从博物馆借来20辆原苏联坦克在街巷上来回行驶。但因为有着相同的质感与角度,这些镜头能够与布拉格广场上坦克冲向公车路障的历史镜头完美结合一体,天衣无缝。

托马斯与萨比娜的镜中调情一场对剪辑的要求也较高。据导演菲利普·卡夫曼所言,为了使镜像与直视角度的切换流畅顺利,在拍摄时不得不增大视角重叠的范围,并在剪辑时让镜像镜头与直视镜头在交接处有所重复,骗过人的眼睛。

萨比娜公寓房间内的画作是捷克画家伊莱娜·戴蒂科瓦(Irena Dedicova)的作品。根据米兰·昆德拉的说法,戴蒂科瓦就是萨比娜的原型。而透过托马斯擦净的玻璃窗外,布拉格的城市轮廓则是令人惊叹的栩栩如生的布景。就连特蕾莎第一次出场在疗养小镇酒吧当女招待,房间被蒸汽吁湿的花墙纸,木架子上的酒瓶跟豆罐,都是剧组央捷克友人特意从布拉格带出的,可见其良苦用心。

(五)

但电影《不能承受的生命之轻》并非没有问题。至少,对我个人来说,结尾安排托马斯拥抱乡下的生活,获得真正的快乐,是背离了昆德拉原意的。在小说中,托马斯与特蕾莎有着完全不一样的生命抛物线,托马斯因对特蕾莎的爱与内疚,一步步远离他在女人肉体丛中所享受到的生命芳香和无牵挂的轻盈,这个过程是与他的理想和灵魂背道而驰的。在他同意与特蕾莎一起撤退到乡下之时,他的世界便已退到了尽头。按照昆德拉在“卡列宁的微笑”一章中的描述,托马斯的末路是“头发花白,精疲力竭,指头僵直,再也握不住外科医生的解剖刀了。”

特蕾莎在最后无疑是快乐而幸福的,但她的幸福并非来自于托马斯一步步的妥协退让——即使在乡下,特蕾莎看到托马斯儿子的信件,还是怀疑那究竟是哪个女人偷偷寄给托马斯的情书——而是小狗卡列宁,一种超越(或者说背离)人性,建筑于简单重复之上的更加美好的、牧歌式的幸福。昆德拉充满无限柔情地描述了卡列宁生命最后的微笑,就是为了最终否定人对幸福追求的可能,也让作为代表的特蕾莎终于意识到此点,从而与人生达成妥协,脱离灵肉互搏的痛苦泥沼,由沉重飞向轻盈。

那么托马斯呢?托马斯在乡下小酒馆的舞池上的确对特蕾莎说了他在那里很幸福,“当你发现自己是自由的,没有任何使命时,便是一种极大的解脱。”这里,我觉得重点在于“解脱”,而非“幸福”。托马斯人生最轻盈的时刻莫过于特蕾莎离开日内瓦跑回布拉格,他一个人享受呼吸无比自由的空气。电影对这个片段的绝妙刻画是改编的最高潮,也是托马斯人生抛物线的转折点,他在体会到了不能承受的生命之轻后,转身扑向沉重,扑向爱情、责任及义务,直到退至一个偏远而枯燥的末路,放弃所有,获得人生的解脱。托马斯幸福吗?也许……但我始终觉得那个状态并不能用“幸福”来形容,至少不是普通意义上的,特蕾莎所曾追求的幸福;他最后的形象是一只梦中被特蕾莎贴在脸上的野兔,“这意味着忘记他是强者,这意味着从此谁都不比谁强。”对托马斯来说,他并未如他所说那样获得纯粹的自由,他最后的沉重是异化成为一只野兔令特蕾莎感到快乐;而特蕾莎却终究是从卡列宁的微笑中体会到了幸福的悲剧真谛。男人的轻盈与女人的沉重因为爱彼此有所调和,却依然无法达到牧歌的最终境界,无法重返伊甸园,获得最高境界的幸福。

我觉得米兰·昆德拉的《不能承受的生命之轻》始终是一个悲剧,里面所有的人物,不论是萨比娜、弗兰茨、托马斯,还是终与生命达成妥协的特蕾莎,他们都在不断的否定自身,不断的逃离、寻找、剥离人生的真相。而这个真相却是血淋淋的,是一种不能承受的一个接着一个的否定:历史的无序、灵肉的背离、人性的悲剧、幸福之永不可得。但电影改编却给予了作为主体的男女关系一个温暖的尾音,抛弃了布拉格之春的灰色基调,以快乐的获得作为结束。这既是个充满了慰藉之意的和解,同时也是一种可怜而又无可奈何的对媚俗的妥协。

相关评论:不能承受的否定