咏鹅 군산: 거위를 노래하다(2018)

简介:

- 允英喜欢前辈的妻子颂贤。允英知道颂贤离婚的事实后,两人冲动地一起去群山旅游。两人寄宿的民宿主人,一个中年男子,和患自闭症不出门的女儿一起生活。4个人在群山发生错综复杂的爱情。

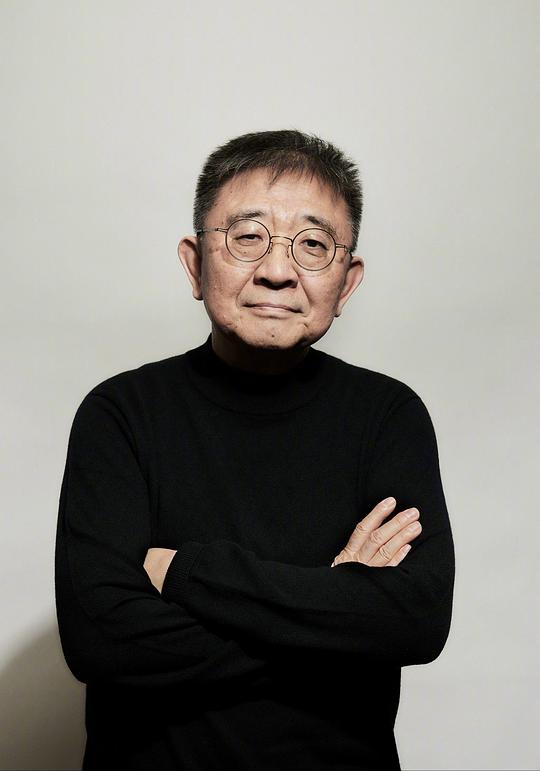

演员:

影评:

是昨晚在HKAFF看的,放完后张律意外现身,非常惊喜。很喜欢前半部,是《庆州》《春梦》半真半幻、亦轻亦重风格的延续;后半部拍得就太实了些,幽默感也主要靠情节编排实现,并非我爱的张律式幽默。因为全程英文字幕,可能有些地方有记错了。

1、叙事时间与故事时间

影片的最大特征,应该就是非线性剪辑带来的叙事时间的复杂。虽说是非线性剪辑,但每个段落内部依然是线性叙事(复杂如《记忆碎片》也是如此)。大致说来,我们可以将故事按线性顺序重组为三段:A. 男主、女主在首尔重逢,这段的主观镜头基本都是男主视点(如果没记错的话),这意味着它呈现的是男主的日常生活,包括其与女主的交往;B. 两人前往群山,遇到屋主及其女儿;C. 男主回到首尔,再次来到药店、诊所,再次遇到街头政治家,等等。不过影片叙事采用的顺序却是BCA,这种叙事时间的变化在电影感知方面带来的效果首先是观众被剥夺了全知的观看位置,比如我们看前半部时跟女主一样不知道群山是男主已逝的母亲的故乡;于是它也意味着一种解谜式(puzzle-solving)的认知活动的强烈存在,我们看完整部影片、得到全部信息后,才通过解谜活动完成对故事的回溯性建构。这种非线性剪辑+关键情节的删减+”无用信息“的插入,带来了一种类似悬疑片的观影快感(不同的是悬疑片结局是闭合的)。

不过这种BCA的重组仍有问题,在B的开头不久有这样一个场景:男主在屋中睡觉,随即出现了一个女生进入树丛的背影,非常短暂的黑白影像,我们后面会知道这其实是B段最后男主和女孩在岛上发生的事情。也就是说,即使在B段内部,也依然出现了非线性剪辑(闪前)。如果我们确实不可预知/感未来的话,这就只能解释为整个B段其实都是回忆。但到底是谁的回忆呢?不得而知,因为四个主要人物都有他人不在场的主观镜头。所以那个黑白镜头的插入似乎是一个失误?

另一个问题在于C与A的剪辑界点,也就是线性故事结束的地方。因为AC风格完全一致,我现在记不太清了,似乎是男主拎着水果探访父亲,然后重回药店、再次遇到街头政治家这一段落。如果确实是,那么它意味着一种重复。也因此我们最好将影片主题理解为巴赫金意义上的”相遇“(对他来说,相遇是文学的永恒母题,因为它意味着离开、改变和新生),因为就影片而言,我们很容易看出,重复显然只是表面上的,潜藏之下的变化及引发变化的相遇才是最重要的。

2、视觉

影片没有继续《春梦》的强烈实验性,只有一处的场面调度让我想起《春梦》,就是男主进入废弃空房的那个长镜头:固定镜头,男主从右入画,穿过房间,从左出画;360度panning,拍摄房间空镜头一周(很像《春梦》出title前的那个镜头,不过《春梦》里是主观镜头,这里是无人称镜头);男主再次从右上入画(应该是在庭院里绕房半圈),从左下出画;摄影机没有追踪男主,而是向前推到窗前,男主从窗外走过。这个好像是整部影片唯一秀调度的镜头。另一个印象深刻的镜头是因为其反-正反打:日式旅馆,男主在室内走廊深入往庭院看,摄影机在男主身后;机位不变,但接着就剪到男主在庭院里往长廊处看的镜头,男主直视摄影机。非常诡异的剪辑,吓我一跳。

比较显著的是用了很多黑白监控录像,但导演用意不在于批判监控社会,而且与情节的融合做得相当好。第一次出现于男女主扣门时,应该是女孩或屋主的视点,用了广角,表示对陌生人的警惕。其他大多是女孩对男主的窥视,这种窥视应该理解为被锁在死亡记忆中无法动弹的人对他者和亲密关系的渴望。

在导演自己的谱系里,整体视觉风格更像《庆州》,固定镜头+精致构图,又没到《庆州》那么精致,但也很好。因为室内戏很多,动用了很多建筑物形成的遮挡。这种遮挡带来的困惑、无力和囚禁感跟人物形象是相称的;但导演并没有在视觉上刻意激化或凸显人物与空间的冲突,这跟人物形象也是相称的。

3、听觉

影片用的是同期声录音,所以听觉非常好,风声、雨声、海浪声、飞机的轰鸣声都非常真切。配乐基本是钢琴曲,听不出来是什么,有一处女主在庙里108拜时用的也是钢琴曲,不过倒是不太违和。《豆满江》让我最震撼的其实是两个声画分离场景,本片里也出现了一个:女孩把面送到男主屋里,关门;男主醒来,在门口坐着吃面;镜头一切,女孩在门外低头坐着,门内传来吃面条的声音——太感动了!

4、主题

——个体救渡

影片其实没有拍最关键的部分,即男主和女孩去岛上发生了什么?我们知道:他们两人去了一座岛;这座岛很像是那幅多次出现的黑白风景照中的那座;女孩受伤了;女孩说男主救了他,并宣称“你们对他一无所知”......大概就这么多了。如果没理解错的话,这种救渡应该理解为双向救渡,但我们始终不知道它是如何完成的。先回到人物。

男主和女孩有一个非常重要的共同点:他们的母亲都非正常死亡了(男主母亲卧轨自杀,女孩母亲因与屋主吵架,出车祸而死),而他们与父亲的关系都非常紧张。一个不太离谱的建构是:他们囿于母亲的死亡,并认定此死亡跟父亲有关。换而言之,他们是忧郁的人:按精神分析的说法(如果我没理解错的话),哀悼跟忧郁不同,在前者,生者可以完成对爱者之死亡的赋义(make sense of),而忧郁则是爱者的丧失带来的生命意义的缺口,是永恒的痛楚、幽禁和无法理解。这一点在女主身上尤其明显,她几乎不说话(只在雨天唱过一手怀念母亲的日文歌),唯一正常说话是从岛上回来后,对警察说“那个男人救了我”——如果“救”一定意味着什么的话,那么它直观的部分就是对其语言能力的恢复,因为我们只有通过语言才能对生命赋义。影片中最令人困惑的人物其实是餐馆老板,她似乎知晓一切,深谙世间沧桑,又怀有令人惊叹的善意,以自酿的米酒来款待(drink with而不是let sb to drink)每一个食客,甚至连女孩也只有在她面前才能畅笑。那么,她占据是是母亲的位置么?再想到影片后半部花大量篇幅讲述了男主去群山之前与父亲的日常,而且如前所述影片的故事时间结束于男主探访父亲之际,那么,影片主题相当大程度上可以解读为“父与子”式的冲突与和解——男主与父亲、女孩与父亲。这基本上会导致一个去性欲化的解读,当然并不排斥其他解读路径。昨晚其实有问导演岛上究竟发生了什么,他回复说“我知道的跟你一样多”(骗人!)。

——东亚性

昨晚问张导的另一个问题是“东亚对你意味着什么”,他说“现实”。张律一定是个历史感非常深重的人,而东亚是其历史感主要的投射对象。《群山》里继续出现了大量铰接在一起中日韩元素,但这些元素的征引是复杂而有趣的。男主对街头的身份政治、对父亲的政治态度基本表现出一种轻微的反讽和错位姿态;但在更深处,《咏鹅》吟唱、不断被提及的诗人尹东柱(?)、复杂的身份经验,又都意味着男主其实更深地被固定在了东亚历史之中。

我觉得对张律来说,东亚具有辩证性,兼有暴力和救渡双面性。基本上在张律去韩国之前(《豆满江》《芒种》),我们能感受到那种历史暴力+个体生命困境所带来的焦灼和沉重感,这两部片都以人物自杀而告终。但在《庆州》《春梦》《群山》中,历史暴力成为一个遥远的低音,一个无法忽视但又不构成主导的远山淡影,张律处理的是轻与重、生与死、狂热与压抑、真实与幻觉、个人与历史等一系列相互交织渗透的微妙地带;而其人物也携带着不可排解的死亡记忆(不仅仅是具体生活中爱者的死亡,还有美军基地、核恐惧、战争的历史图像和“我喜欢纳豆”,等等),展开与生活及历史的对话。在《群山》中,东亚的救渡性出现在“咏鹅”的时刻。

有东亚历史感的导演并不少,但张律历史感的可贵之处在于一方面,历史记忆内化在个体生命经验之中,成为其日常情思的一部分,避免了一种将人物放置在宏大历史链条中的僵死感(比如九苍老师对《霸王别姬》的批评);另一方面其历史感是多向度的,保持了对复杂性的尊重,从而不至于诱使观众进行单向度的解读(比如《江湖儿女》对历史符码的征引)。

——脱域旅行、异托邦与爱

总结一下,张律式的人物是忧郁的,而忧郁是因为他们都被锁在了悲剧性的记忆(历史记忆+个体生命记忆)中无可脱身。而当他实施救渡时,同样朝向记忆敞开,因为归根结底,我们所拥有的一切不过是记忆,当我们展开未来想象时依赖的也依然是记忆,所以他的人物进入陌生空间中时,总会有似曾相识之感。在此,似曾相识的陌生空间是非常重要的。在张律的韩国片中,救渡的展开一般都伴随着旅行。

可以用“脱域”来表示这种对另类空间的进入,当然这里的“脱域”不是欧洲左派们所指的“帝国”时代的资本和劳动的脱域。脱域意味着暂时脱离日常的生活状态,为什么需要脱离?按照海德格尔的说法,日常生活中的我们与世界牵连不断、事事操心,常常忘记了根本的有死性(mortality)。由此我们注意到张律式的人物旅行所去的地方是极为特殊的:庆州是友人死去的地方,也是韩国故王宫所在地;群山是已死的母亲的故乡,也是跟日殖历史瓜葛深重的地方。换而言之,脱域意味着对闷重、琐碎的日常生活的脱离,却并不意味着对整体生活世界的褫夺,有死性反而得以更直接更尖锐的现身。“哪里有危险,哪里就有救渡”——救渡的可能性就在于与有死性的对话之中。

在这个意义上,庆州也好、群山也好都构成福柯意义上的异托邦。对福柯来说,异托邦不是乌托邦,因为它是实在空间;同时异托邦又不同于日常空间,相反,它以其异质性,像镜子般映照出日常空间的运作逻辑。有趣的是,福柯在阐述异托邦时,举的例子也不仅仅是监狱、精神病院和老人院,更重要的是关于流徙和旅行的例子,比如“蜜月旅行”、船、火车等。在张律影片中,人物通过脱域旅行进入异托邦,与陌生人不断相遇、结合、分离,在亦真亦幻的氛围中直面有死性。

那么,异托邦中的人物相遇发生的究竟是什么呢?《群山》没有拍岛(又一次旅行)上故事,我们无从得知;不过《春梦》似乎提供了非常好的答案,虽然《春梦》并不能解读为一部异托邦电影,因为它讲的恰恰是脱域的人在地的故事。但张律如果确实提供了一个答案的话,我觉得那就是《春梦》中一女三男的“爱”的情感共同体(还需要详细说明,目前是写不下去了。。)

5、媒介自指与互文

跟张律几乎所有的韩国影片一样,《群山》同样出现了大量的媒介自指。我觉得从暴露虚构性的角度来谈论这种自反非常无聊,如果从电影媒介性(运动摄影、蒙太奇)来谈其与记忆的同构反倒会有趣一些,在跟深焦的访谈中张律已经谈了一些了。同样,《庆州》《春梦》中出现的所有梗都在《群山》中都再次出现了,当然具体情境是很不一样的,不过感觉打开张律的最好方式还是互文,但会增加很多观影快感。

张律导演的新作《群山:咏鹅》围绕男女关系展开,以爱情为背景,在轻松的氛围下探讨了东亚政治,人性等多重命题。

影片的叙事采用了从中间开始的方式,以允永和松贤到达群山开始,在叙述完群山的故事后再以跳剪将视角切回到首尔后允永的生活,在77分钟时才以隶书呈现出影片的标题《咏鹅》,继而将时间线拉回最初,在首尔允永与松贤偶然相遇,约定并前往群山。由此,这个本是由首尔开始,首尔结束的故事以群山开始,群山结束的方式得以呈现。

“我们在哪里见过吗?”这句话在影片中多次出现。允永感觉来过群山,如此询问过药店女孩,松贤表姐,松贤如此询问过旅馆社长,朝鲜族女人在群山如此询问过松贤。一方面,这种问话有搭讪的意味,例如松贤的询问目的主要在此。另一方面,导演借此似乎想要表达现实的不确定性。在《春梦》中,导演以梦与现实的模糊界限表达,在《庆州》中,导演以混淆现实与回忆表达,而在《咏鹅》中,他选择了以这句略带戏谑性的话呈现。“电影是关于时间与空间的艺术。”这句被许多人奉为圭臬的话在这部电影中得到了很好的呈现。至于朝鲜族女人的问话中体现的东亚政治问题,笔者会在下文予以分析。

导演通过这部电影全面地展现了韩国老人,韩国年轻人对于朝鲜族及中国的态度,以及韩国人(或者更多是导演?)对于日本的态度,朝鲜族人在韩国的生活状态。韩国老人对于朝鲜和朝鲜族,中国人抱有敌视态度,他怀念曾经的朝鲜战争时的战友会,认为是朝鲜族人毁了韩国。但他对台湾抱有好意,而认为大陆是中共。相比之下,年轻一代对于中国则抱有包容甚至是欣赏的态度,“赤色分子”变成了一个调侃的词汇,他们看到中国的飞速发展,对于尹东柱诗人生活的延边抱有向往。对于日本的侵略,导演的态度是认为他们无法被原谅。旅馆社长不租给日本人房间;允永看日军侵略照片展,导演给予了照片特写;松贤在日式佛寺拜佛,允永显出不满的表情。在佛堂中弹奏钢琴,这种东方与西方混合的方式着实透出了可笑之感。朝鲜族人在韩国做着最底层的工作,不被韩国人当做同胞,被大多数韩国人轻视,还有一些人,以争取朝鲜族人权利的名义,进行欺诈煽动性的募捐,更增加双方对立性。韩国人国民诗人的后代,拥有尹东柱诗中的名字,却在韩国做着仆人。导演揭示了这种现象的荒谬,传达了他对于朝鲜族同胞生活境遇能有所改观,得到关注的期望。

影片中红色出现的次数并不多,与影片整体气氛并不协调,却极为关键。暗室中的红色,营造男女间暧昧而又危险的气氛,松贤在这种情况下骗社长自己丈夫死了,诱惑他,红色充当了气氛的助推剂。允永进入暗示窥探社长秘密,在逃离时捡到了自闭女孩掉落的红色人偶。红色是情感的联系,是过往悲伤经历的象征。坐在练歌房前,松贤的红色高跟鞋,则有情欲的意味。艳丽的红色,推动了影片情节的发展。

这部片子的摄影个人认为是张律所有作品中最好的一部。监控画面的使用,监控前的观者与监控中人物,使影片在黑白,黑红,与彩色画面中任意切换。几个摇镜头都处理的比较短,没有《庆州》中大量摇镜头过长所带来的疲惫感和眩晕感。去观看尹东柱的纪录片前高空的俯拍体现出开阔感,契合了诗人在逆境中依旧对于“星星,诗,美”追求的开阔胸怀。而旅馆进门后走道狭窄,景框呈现出逼仄之感,旅馆中营造了压抑的氛围。允永探访无人的房子通过一个长镜头来处理,镜头先跟拍允永进门,出门,再转180度,右转90度,一段空镜头后允永再次出现,又从镜头中消失,再一段空镜头后允永再次在窗户中出现。这样就更可表现其观光客之感,增加探访的趣味性。允永与女孩监控室中的进出躲藏也同样采用一个长镜头,增加了紧张感。

中国元素散落在影片中。学孙悟空的男人,发武术传单的人,中国餐馆,中国白酒,还有那首被朴海日诠释的搞笑而又悲怆的《咏鹅》。男女之间发乎情,止乎礼的观念,在张律的作品中屡屡体现,符合中国传统文人的观念。虽然是韩语作品,但张律的影片中总有中国文人的气息。这种感觉,在华语片导演中也极少存在。

影片还传达了导演对于胶片时代的热爱。社长对于胶片的喜爱,拐角处关门的影碟店(应该是吧,没有翻译,本人韩语也不太好),允永偷走的胶片也使人联想起《胶片时代爱情》中朴海日饰演的偷走胶片的工作人员。

影片的氛围既轻松,又沉重。男女之间的一些点,非常有趣。允永和松贤在隧道中的谈话,当松贤对他笑骂出那句话时,我笑了很久。而影片的总体氛围却是悲伤的,允永孩童式的做法常常不被理解,在首尔时,有游离于人群之外的边缘感。

《咏鹅》中,张律导演还是一如既往的安静。女孩子,常常充当了宁静与美的化身。“你在哪里,哪里便是故乡。”老人的话个人认为有导演独白之意。张律的电影中总有浓烈的客子感。于此同时,他也一直呼唤着美,渴望这人们像尹东柱诗人一样,在牢狱中也能以一颗向往美的心灵,从小窗中望向遥不可及的天空,写下:

“一颗星星是憧憬,一颗星星是诗意,一颗星星是母亲。”

看死君:年关将至,你的年度十佳选了么?每年12月,都是影迷们疯狂补片的时候,仿佛生怕错过哪部好片,毕竟选年度十佳需要一点仪式感。纵观今年压轴出炉的几部热门电影,想必都会成为很多影迷的年度榜单上的常客,比如《罗马》,比如《摄影机不要停》。

而我们今天要推荐的这部,同为不少影迷的心水之作,来自于张律导演的《咏鹅》;本片也入选了Cine21选定的2018韩国电影十佳,排名第九。在导演拍于韩国的几部作品中,无论《庆州》还是《春梦》,同样都备受赞誉。有人说他是“第二个洪常秀”,但真正看懂他电影的人,显然会发现另一种独特的味道。

作者| 县豪

公号| 看电影看到死

到第77分30秒,这部电影才露出片名,清晰的城市夜色中,片名在熄灭的台灯上浮现——《咏鹅》。

这么骚的操作,平生第一次见,而这也是我第一次看张律导演的片子。看完电影后,对张律导演非常感兴趣,我就去了解了一下。原来他是中国朝鲜族导演,出生在中国吉林,他甚至拍过以《重庆》为名的电影。

《重庆》

《重庆》但他现在主要在韩国拍片,虽然他曾在采访中透露,想回中国拍华语片。张律这个名字本身就挺暧昧的,有点中国味儿,也带些韩国味儿;而“暧昧”,也是《咏鹅》这部电影的关键词之一。

似乎一直以来,张律导演都是在拍摄同一类型电影,而这部《咏鹅》所代表的,其实是一种危险的电影类型——它文艺,闷,甚至虚无,对情绪的拿捏要求很高;在它述及男欢女爱或家国情仇时,会采取相当清淡的表达方式;而这种清淡,能否勾起观众的审美情趣,还真说不准,因为它要求观众极度敏感。

所幸《咏鹅》很妙。妙就妙在几个关键词。

暧昧

影片《咏鹅》极度暧昧。这里的暧昧,不仅指片中角色之间的情感关系暧昧,更指片中的一切。

有哪些暧昧?人物的情感暧昧是显而易见的。男主角张允永与他的嫂子也就是女主角松贤,两人之间的关系简直暧昧出了极其丰富的层次——

两人到民宿,起初只开了一间房,他想摸她,就是单纯的摸,刚开了头,她就阻止了;她于是主动向民宿老板提出加开一间房,并和老板越走越近,他不开心了;老板患有自闭症的女儿对允永颇有青睐,松贤看见同样不开心;他陪她去前夫的咖啡馆,她又在他面前和前夫再续前缘……

两人就这样一直蜻蜓点水,将暧昧推向下一次暧昧。

当然不只这一组人物,电影中凡彼此有关联的人物,之间或多或少都有暧昧。药店女员工送允永止疼药,这本可终止于一种干净的善意,但允永偏要问一句:「我值得信赖吗?」,由此勾起一丝隐约情愫。

松贤在海滩请民宿老板为她拍照,老板将镜头对准她,却缓缓将之移动,最终令松贤出画,拍下了三个在海边劳作的渔妇。镜头答应了一次摆拍,却被更具生命力的情景吸引,这点艺术性的无情,又何尝不是一种暧昧?

除了人物情感,片中的文化与历史也很暧昧。

影片《咏鹅》一共三种语言,韩语、日语、中文,韩语又分散为正宗韩语与带朝鲜味被视为某种方言的韩语。而片中也出现韩国人、日本游客、中国游客三种角色身份。

电影故事发生地群山,当年则是日军殖民地之一,留有不少日式家屋,日本文化的影响至今未消。男主角走在街上,甚至能看见当年屠杀的摄影展,片中也时而传出隐喻战机轰鸣的飞机声,伪装的朝鲜族则在街道拐角进行非常小众的示威宣传……

这所有一切,都在主角「片叶不沾身」式的游荡中,成为影片一种疏离而又深入的时代背景。

这种背景是很迷人的,它似乎不只是历史,也不只是现在,而处于历史与现在的交融与缝隙中,从而形成一种独特的时间文化。《咏鹅》中群山的这种文化特征,中国台湾同样也有,并在《牯岭街少年杀人事件》、《赛德克·巴莱》等经典台影里有更深的体现。

《牯岭街少年杀人事件》

《牯岭街少年杀人事件》这里多说一点。我们看到不少香港电影比如像《香港制造》《树大招风》等,都在以一种悸动感非常明显的叙事,强调香港回归前后港人那极为强烈的精神躁动。而台湾电影或《咏鹅》一类的韩国电影,则完全是在呈现文化的融合或者说「继发感染」,完全没有香港电影热衷的那种「时代断裂性」,这还挺值得玩味。

《香港制造》

《香港制造》而《咏鹅》的人物形象本身,甚至都是暧昧的。

松贤在酒意中这样评价允永:「你的说话暧昧,行动暧昧,就连名字也是暧昧的。」

的确,说话暧昧从他对药店女员工的反问已可看出;名字,允永,既不是完全的男名,也非彻底的女名,介于男女之间;小名永儿,在韩语中和「咏鹅」发音极似。而永儿这一小名,又是他已离世的母亲常唤的,如是种种,已有一种说不清道不明但又极迷人的味道了。

而允永平日的行走坐卧也是暧昧的。他躺在民宿房间,是侧身,静谧轻盈小幅度蜷缩在日式和屋的阴翳中,盆骨与腰身之间形成高耸的曲线,一种孤独,又孤独得不需要任何人;他行走在街上,蓝衬衣、白T恤、灰长裤,以及黑肩包,像一个孩子,又似乎很苍老;他坐在屋檐下……

总之,他仿佛随时随地处于一种状态,但又好像完全在这种状态之外。

而所谓暧昧,不就等于是,又不是吗?

一半

影片《咏鹅》拍的是一位诗人,但奇特的是,这位诗人从始至终未曾写诗。

李沧东《诗》也拍一个想写诗的人,至少,她最后在鲜花的覆盖下,交出了一首完整的诗,而且这首诗,成为整部电影最迷人的悬念。

《诗》

《诗》而《咏鹅》中的张允永,渴望成为一名诗人,但他在十几岁写过诗后,就再没写诗了。用松贤的话说,「写到一半就不写了,你做什么都是做一半,所以我才不敢和你发生关系」,是调侃语气,揭示了允永的暧昧从何而来。

正是来自这种「一半」。

同时,张律导演同样通过「一半」,使影片拥有了令人惊讶的结构。电影前半部,允永与松贤在群山游荡,电影后半部,以一系列情感纠葛交代他们为何去群山,奇就奇在中间,允永跨进家门的一瞬间。

这一瞬间将电影分为两半,但或许有点难以厘清哪一半在前,哪一半在后。允永告诉阿姨,自己刚去了一趟母亲的老家。看来是先去了母亲老家,再去了群山?但种种线索表明,母亲的老家就在群山。所以他回来的一瞬,究竟是刚从松贤的群山回来,还是从母亲的群山?

而电影以允永看向某件事物结束,这一事物,必然就是电影开场车站标示的群山地图。

真是无尽的暧昧如衔尾蛇。

按导演自己的话说,这部电影从中间开始,在中间结束。

而中间,在《咏鹅》中是一个如此神秘的时刻。允永站在这中间,正如群山酒馆老板娘对他的奇妙评价:你年纪轻轻,却有旧时代的感性。

这是一句何其性感的对白。

张律与洪常秀

有人将张律的《咏鹅》和洪常秀的电影做对比,认为相比之下,《咏鹅》显得尴尬。

对比是难免的。尽管张律更多一些历史痕迹,洪尚秀电影则更深入艺术家的情感世界,但两类电影中那些悠悠晃荡的男女、无处安放的寂寞、朝圣般的叩拜,是如此相似。

洪常秀《江边旅馆》

洪常秀《江边旅馆》甚至可以说,他们独自开辟了韩国电影的新类型,一种暧昧、神经、虚无,却又执着的闲晃式电影,以区别韩国那些著名的社会、犯罪、纯爱题材,甚至区别于金基德、李沧东等人的深刻度文艺片。

金基德 《空房间》

金基德 《空房间》我曾在某段时间集中看过大量的洪尚秀电影,《咏鹅》与其早期《猪堕井的那天》、《剧场前》等作品在叙事体量上是类似的,并同样具有巧妙的结构。

洪常秀《猪堕井的那天》

洪常秀《猪堕井的那天》但洪常秀后期《独自在夜晚的海边》、《之后》等片,就实在不如《咏鹅》这般具有灵气与创作性了,甚至可以说,洪常秀后期电影几乎都是“草稿电影”,据说他现在拍片也确实不太怎么写剧本了。

骆宾王与尹东柱

鹅,鹅,鹅,

曲项向天歌。

白毛浮绿水,

红掌拨清波。

——这是唐代诗人骆宾王七岁时的《咏鹅》。

我只是为了直到生命的最后一刻。

抬头仰望悠远苍穹时敢言我生命中没有一丝悔恨。

我要以爱恋星儿的心

讴歌一切的生与灵。

要走完给我注定的路。

今夜又见高远繁星,在阵阵狂风里隐闪。

——这是朝鲜爱国诗人尹东柱的名作《序诗》。

这两首诗,都在《咏鹅》这部电影中出现。

对于骆宾王,据说张律导演是汉语言文学出身,对中国古诗词有特殊情感。2003年,他就拍过一部名为《唐诗》的剧情片,主角是一个偶尔会在电视上看「唐诗讲座」的中年小偷。这首《咏鹅》,语义相当通俗,甚至很简单,但在《咏鹅》这部电影中,却具有难以言明的精神意义。

男主角的小名是「咏鹅」的第一个层次,「咏鹅」的第二个层次,是男主角父亲养了只大白鹅。他会对着鹅「永儿、永儿」地呼唤,也会抱着鹅暗自哭泣。「咏鹅」的第三个层次,是允永在酒醉中吟出的诗。

他用中文在酒馆咏诵《咏鹅》。四肢做出鹅引颈之状,近似于一支舞,但又决不是一支舞。允永的动作有自己独特的疏离间落,不像金惠子在奉俊昊的《母亲》中,也不像廖凡在刁亦男的《白日焰火》中。这种动作是对嫂子松贤充满佛性的108拜的回应,是姿势和含义的双重暧昧。

《母亲》金惠子

《母亲》金惠子 《白日焰火》廖凡

《白日焰火》廖凡而「咏鹅」的这三个层次,到底在影片中抵达了怎样的意义,似乎不能言明,或许它们只是层次本身,使诗人骆宾王的《咏鹅》这首无比简单却又相当有才的诗,在朝韩现代化语境中成为一种朦胧、斑驳而又神秘的意识流美学。

而尹东柱的意义就清晰多了。他是允永的偶像和精神支柱,也是电影文化伤痕的一个人物标签。尹东柱这种具有民族气节并充满抒情才华的诗人,自然对允永具有不可抗拒的魅力,而尹东柱作为无可争议的朝鲜族诗人代表,对于观众而言,也更容易理解允永对他的痴迷。

尹东柱的诗歌主题之一,便是移民者的身份认同问题,而在《咏鹅》中,每个人的身份都具有移民者的暧昧性。比如民宿老板对松贤讲述妻子离世经过时,有意使用松贤听不懂的日语,这与他将镜头对准松贤却最终移开一样,是种介于说与不说、靠近与离开之间的永恒试探。

片中也多次提到尹东柱死于日本福冈的监狱,而民宿老板也正是来自福冈。2016年,《素媛》导演李濬益拍过一部黑白传记电影《东柱》,90后小生姜河那在其中饰演尹东柱。片中交代了日军对尹东柱实施的死亡酷刑——用针管将盐度很浓的海水不断注入诗人体内,导致诗人皮肤皲裂,在体内的灼烧中痛苦离世。

李濬益《东柱》

李濬益《东柱》这种死亡方式,在黑白影像的表现下,本身便具有极为残酷的诗意,对应到《咏鹅》中允永对尹东柱孩子们般天真的敬意,我们似乎就可以理解张律导演对诗人的真正的定义了——诗人并不完全是写诗的人,还有那些不写诗却怀有诗性情怀的人。

而《咏鹅》本身的运镜和空间便具有这样的诗性。

比如我们看见男主角转入一间废弃的屋子,在窗外绿意与屋内阴影的映衬下走向我们,然后他消失在画面中。

镜头开始推过阴影,推向那扇蓝色木框的窗。树叶在外面拂摆,我们听到生动的风声。窗越来越近,我们以为电影将就此转场。

但突然又仿佛必然——

诗人允永出现在了窗外的诗中。

作者| 县豪;公号| 看电影看到死

编辑| 骑屋顶少年;转载请注明出处

在东亚,有一位来自中国的导演时常关注于盘踞在中日韩历史和当今的社会流动的身份认同问题。他就是延边大学的教授张律。从张律的拍摄履历中,我们可以看到一种在东亚跨国界的游走。在其早期的电影中,其强调的是生存在中国的韩国人和朝鲜族人:《重庆》的中韩跨国情感下的社会现实记录和《芒种》中对于少数民族边缘化的批判。之后张律前往了韩国,开始拍摄了一系列具有独特韵味的情感,其中包括《春梦》的虚实结合的“三人行。”黑白的色调以及散漫的叙事让人回忆起些许戈达尔《法外之徒》的趣味,但同时也夹杂着对于对边缘群体,包括“脱北者”等身份的关注。随着其电影在韩国的声名鹊起,其多部电影都成为了韩国釜山电影节的重点制作。《春梦》是他的电影第一次成为釜山的开幕片,这部电影在选角上更像是对韩国独立电影的一次巡礼。三位韩国当代重要的独立电影人成为了《春梦》中的三位男性角色:拍摄过《绿头苍蝇》的夺得鹿特丹金虎的导演梁益俊,戛纳参赛电影《特工》的导演尹钟彬,以及拍摄《茂山日记》而获得釜山“新浪潮”奖的朴庭凡。由三位导演作为主角撑起来了一部电影,也增添了其电影的观影趣味。

自从2018年的《咏鹅》,我感受到张律的电影变成了一种更加“多声部”的场域。这种“多声部”不仅呈现了一种角色身份政治上的多声部,也同时还有语言的多声部。在《咏鹅》中,角色的出身和讲话方式都让角色本身的身份谜样或复杂。电影的开始,我们看见朴海日演的允英和文素丽饰演的颂贤来到海滨旅游城市群山,然而在这座城市见到的人都有着截然不同或者难以捉摸的身份。开餐厅的老板娘在被问及其故乡时没有答案,但却在之后讲起了连贯的日语;在群山的日本殖民时期的房屋开办民宿的老板,与日本旅客交流用韩文,最后却声称自己是来自福冈的在日朝鲜人;而允英和颂贤的身份也是谜一样。被错认为中国朝鲜族的颂贤是不是朝鲜族?会说中文的允英是否是韩国人?其实这部电影在角色上,总会引起观众不断得询问“他们究竟来自于哪里?”这样的问题。而在群山,朴素丹饰演的少女却仿佛是犹如鬼魂版,在群山这些扑朔迷离的角色之间飘来飘去。她的第一次出现是在允英对颂贤表达欲望,在他一次对颂贤的亲密碰触和颂贤的故意离去之后,电影突然出现一个不知名的岛屿,而这个少女拿着日本的布偶,走向丛林之中。她的身份是什么?虽说她是民宿老板的女儿,她却仿佛一句朝鲜话都不会说,而她的日本语却表达流畅。她也逐渐接近着允英。

文化和身份是存在叠加的。语言,宗教,符号,信物等属性能指涉文化和身份。但当这些属性存在交叉,文化和身份也不再变成一种本质主义的范畴。这一点当然在张律这部电影中也出现。当我们观众或许还保持一种本质主义的视角去观察每个角色的身份,我们却发现根本无法解读。它的无法解读甚至就像男女之间暧昧时传递的信息,是一种蛊惑人心却莫名其妙的距离和趣味。或许这就是张律用一种情感的时而疏离时而靠近去阐述历史和当下碰撞出的中国,日本和朝鲜半岛之间的状态。

在《咏鹅》中,角色和角色之间都是暧昧的。但是当影片到达中间的时候,对于允英而言,这些暧昧都最终失效,留下来的只是他一个人的怅惘:颂贤越来越亲近民宿老板,允英因为少女未成年而被疑为流氓,而之前见过的任何人,就连他的父亲成了老年痴呆,都不再认为与他存在任何关系。在这个群山故事的末尾,被骂被嘲讽的允英落寞得躺在公园椅子上,当他看见一个公园里健身的女人时,他却靠近紧紧地盯着她,当然结果是,她很不舒服,就逃走了。而允英一个人孤独和哀愁得沉思着些什么。

之后,电影出现了公园的夜景,片名才出现,用中文书写的《咏鹅》,以及朝鲜语书写的:《群山:咏鹅》。电影为什么叫《咏鹅》,这一点在前半段允英回家的时候给出了一个答案。我们看见了他痴呆的父亲,对着一直鹅,呼唤着允英儿时的小名“允儿”,但是这个윤아,却听起来很像中文的咏鹅。在我理解,这个电影其实最终讲述的,就是男主人公允英的故事。在这时电影由回到了时间顺序上的某个起点,我们看见允英参与到了在韩朝鲜族的抗议,我们由此看到为什么允英为什么见到颂贤,以及这次群山之旅的起因。当然这种时间顺序的倒叙在叙事结构上都在揭开电影前半段种种事件的成因,但在感情上,或许这段是允英和颂贤感情最浓的状态,是一段珍藏的情感,以及一种永恒的心灵。张律热衷于未果的爱情,这一点在他电影中通常的主题。然而在我感觉,张律和洪尚秀还是不一样的。洪尚秀中的男性是游手好闲之徒,有时过于主动,有时摇尾乞怜,当然这种状态换来的结果是一种尴尬的邂逅,洪尚秀爱用变焦来模拟窥视的视角,放大这种初遇的尴尬。而张律中的感情,女性往往是主导的,女性在靠近男主人公,但是最终先离开的也是女性本人,或许张律影像下的情感,更强调的是安东奥尼奥式的疏离感,而并没有洪尚秀那种偷窥狂式的诙谐。

当然到了《福冈》,这种忧伤给了两个岁数更大的痴情老男人。。。。。悲伤到极致的喜剧。不过,在本文的最后,我不由得想为即将在北京尤伦斯举办的张律影展做个人肉广告。《咏鹅》也即将在那里放映,张律和男主角朴海日都会到场,希望各位北京的朋友能过几个多种语言交相辉映的“春梦”。