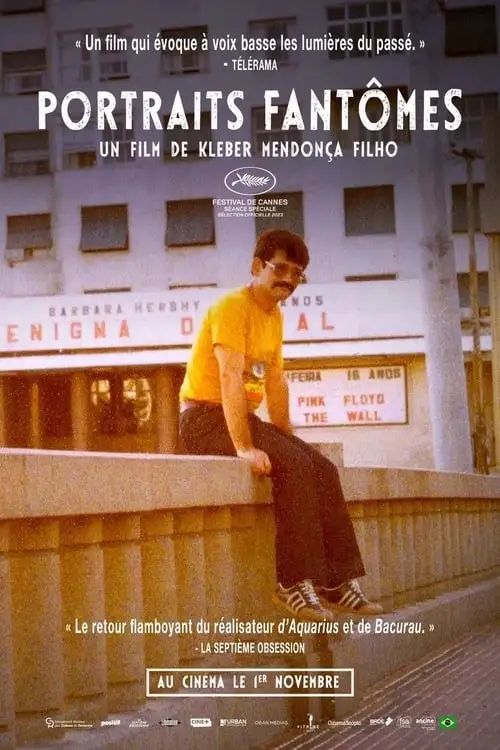

幽灵肖像 Retratos Fantasmas(2023)

又名: Portraits fantômes / Pictures of Ghosts / 我和巴西电影的二三事(港)

导演: 小克莱伯·门多萨

编剧: 小克莱伯·门多萨

主演: 小克莱伯·门多萨 索尼娅·布拉加 托尼·柯蒂斯 梅芙·金琴丝 Joselice Jucá 珍妮特·利 Alexandre Moura 鲁本斯·桑托斯 Ariano Suassuna

类型: 纪录片

制片国家/地区: 巴西

上映日期: 2023-05-19(戛纳电影节) 2023-08-24(巴西)

片长: 93分钟 IMDb: tt27502227 豆瓣评分:7.7 下载地址:迅雷下载

简介:

- 《幽灵肖像》是一场穿越时间、声音、建筑和影像的多维旅程。影片的背景是巴西伯南布哥州的州府累西腓。这是一座历史文化名城,在20世纪,城里的电影院曾经是无数人的欢乐殿堂。它们承载着梦想与进步,也纪录下社会实践的重大变迁。《幽灵肖像》结合历史影像资料、传说、电影片段和个人记忆,以电影的镜头谱绘出城市的图景。

演员:

影评:

译者:热带幽灵

设计学在读,电影热爱者

原文发表于Cinema Scope #96(2023 年秋季)

原作者:Tom Charity

今年的平遥国际电影展上,小克莱伯·门多萨导演的《幽灵肖像》获得了首映单元最受欢迎影片奖,是本届平遥评价最高的影片之一。影片于近日上线流媒体,但并没有得到太多关注。今天,我们通过一篇发布于Cinema Scope的采访,一起来捞一捞这部佳作。

“所有的电影院都消失了”,在市场触底前,一位曾在巴西累西腓市中心的电影发行中心后面出售电影海报和游说卡的街头小贩说道。意外的是,这次采访是 30 年前录制的。

1895 年,路易斯·卢米埃 (Louis Lumière) 得出结论,电影是“一项没有未来的发明”。从那时起,我们就一直在阅读讣告,自从该媒介庆祝其一百周年诞辰并呈现出二元化讨论以来,我们的紧迫感就越来越强。然而电影还是不断上映:好的、坏的或是平庸的。这是其中的一部不错的作品:《幽灵肖像》。

小克莱伯·门多萨 (Kleber Mendonça Filho)可爱、轻松、个人的即兴演绎作品,它在我们称之为电影院的地方产生了关于电影、记忆以及想象空间的紧密联系。问题是:虽然电影还没有消亡,但从戏剧展示的意义上来说,“电影”感觉就像是在依靠生命维持着。

小克莱伯·门多萨

小克莱伯·门多萨克莱伯现在已经五十多岁了,他年轻时在累西腓市中心去过的大多数电影院,如今都不再是电影院了。这些是他所谈论的一些“幽灵”——艺术宫影院、特里亚农影院、委内兹影院——以及像亚历山大先生这样的人,他在帕拉西奥宫担任了30多年的放映员,直到 20 世纪 90 年代初影院关闭。  《幽灵肖像》海报

《幽灵肖像》海报亚历山大先生曾连续四个月除了《教父》(1972)外什么也没放映,他再也无法忍受那部电影的音乐了,甚至在他放映的最后一天,与特里亚农影院的同事交换了排班,这样他就不必再听到尼诺·罗塔的主题曲。他年长得足以记得第一任经理是一位德国人,在二战期间,如果事态变得紧张,这位经理常常利用连接他办公室到阳台之间的活板门进行躲避。在好莱坞电影占领市场前的三十年代末,艺术宫影院成为德国乌发电影公司的巴西旗下影院;除了建筑师和第一任经理都是德国人这件事外,这些并不为人所知。  《幽灵肖像》剧照

《幽灵肖像》剧照听到这样的故事,我们怎能不想起《蜘蛛女之吻》(1985)中威廉·赫特扮演的角色----莫利纳,他津津乐道那些有着纳粹宣传目的的电影,莫利纳脑中的剧情比索尼娅·布拉加扮演的克拉拉大约早了三十年。在克莱伯的《水瓶座》(Aquarius,2016)中,克拉拉是一位拒绝将累西腓公寓出售给开发商的意志坚定的独立女性。克拉拉知道那个地方的价值超出了其市场价格,这种价值是通过情感、回忆和心灵的晴雨表来衡量的。克拉拉会喜欢这部电影《幽灵肖像》和其他幽灵——如果她的存在不仅是克莱伯的想象。  克拉拉 《水瓶座》剧照

克拉拉 《水瓶座》剧照在影片的开场 20 分钟里,克莱伯分享了他的家庭电影,这些电影是在距离海滩几个街区的同一个三居室公寓里拍摄的。1979 年当克莱伯只有10岁时,他的母亲何塞丽丝 (Joselice) 举家搬到了那里(没有丈夫),一直到 1995 年去世,享年 54 岁。我们在克莱伯的第一部长片《舍间声响》(2012)以及他之前制作的十几部短片中看到的都是同一间公寓。就连第一部中邻居家那只不停吠叫的狗尼科也出现了——曾经比克拉拉更加真实,现在它也是一个幽灵,并复活于电影中最好的轶闻之一。  《幽灵肖像》剧照

《幽灵肖像》剧照多年前克莱伯在同一间公寓拍摄的快照中也有超自然现象的照片证据。这到底是鬼魂还是光化学处理失误,仍有待商榷,但我们普遍认同的观点是,每个摄影主题都转变到了幻影和灵魂的光谱领域中;电影中永恒的现在时是一种视错觉,毕竟,过去的痕迹投射到了未来。所有的电影都是时间延迟术。(达斯汀·霍夫曼曾经说过,当他成为一名电影明星时,他失去了对死亡的恐惧——“永远”保留在电影中,他已经被防腐处理了。) 了解到克莱伯的母亲是一位历史学家(我们看到了一个她叙述口述史的档案片段)而他的兄弟是一名建筑师时,是具有启发性的,因为在《幽灵肖像》里,这两者在实践于建筑物及其所承载的记忆的图像考证中结合了起来。  《幽灵肖像》剧照

《幽灵肖像》剧照“虚构电影是最好的纪录片,”摘录自一部短片中谢尔盖·爱森斯坦(Sergei Eisenstein)向档案管理员吐露的话语。正是出于这个原因:提供一个电影所拍摄的空间的插图。这个想法让人想起戈达尔的矛盾观察法,即梅里爱制作纪录片,而卢米埃尔兄弟是画家,以及一所常春藤联盟学校的社会学家研究 20 世纪中叶色情片的传说,以准确了解那个时期的家居装饰——床罩、壁纸、窗帘——因为这些电影没有聘请制作设计师。  《幽灵肖像》剧照

《幽灵肖像》剧照老电影不会改变,但它们的意义会改变;背景可能常常取代前景,另一方面,建筑物被拆除、改造和重新利用:一座图片宫殿可以变成一座购物中心,或者一座福音派教堂。这就是累西腓许多电影院以及其他地方所发生的情况。有些老建筑仍然存在:圣路易斯电影院就是一个很好的例子,对于当地影迷来说,它也是一个礼拜场所、一座电影教堂。无论其未来会采取何种形式,电影院的遗产永远存在。当我们召唤那些幽灵时,便是一种与过去的交流。  《幽灵肖像》圣路易斯影院

《幽灵肖像》圣路易斯影院Cinema Scope(以下简写Scope):你还记得你第一次去电影院吗? 小克莱伯·门多萨:实际上我有点印象,那是在圣路易斯电影院,《汤姆和杰瑞》马拉松放映,1973 年,我四岁的时候。 Scope:你什么时候爱上电影的?  《幽灵肖像》剧照

《幽灵肖像》剧照小克莱伯·门多萨:从一开始的时候。我对保罗·施拉德很着迷,他坚称自己在 18 岁时才真正与电影相遇。对我来说,我很早就喜欢上了。我不想听起来像婴儿潮一代,但我是看着所有这些今天仍然在电影院和电影节上放映的经典电影长大的,当我是个孩子的时候,就已经看了它们的首映。 那是一个充满历史性的幸运时刻,我九岁时看《第三类接触》(1977)的时候,我叔叔带我去了电影中的取景地威尼斯,那里给我留下了非常深刻的印象,这很特别。继续这样做的危险在于你会陷入一种非常粗俗和廉价的怀旧情绪,但我说的是一个对我来说非常重要的个人时刻。  《第三类接触》剧照

《第三类接触》剧照尽管我看不懂这部电影,但我还是从中发现了很多谜团。其画面感相当强。去年我放给我的孩子们看——我们在电影院看的——这真的很奇怪,因为他们现在九岁了,感觉就像……你知道当你用描图纸画画时,你正在描画线条,就像是复制已经存在东西的形状?确实是这样的感觉,与图像的关系确实埋藏在你的大脑中。这很有趣,但我认为这是一个很难讨论的话题。 Scope:将作品变成对电影本身的遐想,我很感兴趣你是如何抵制这样的冲动。事实上,并没有涉及太多电影——最早提到的电影是《第一滴血III》(1988)和《深喉2》(1974)。  《幽灵肖像》剧照

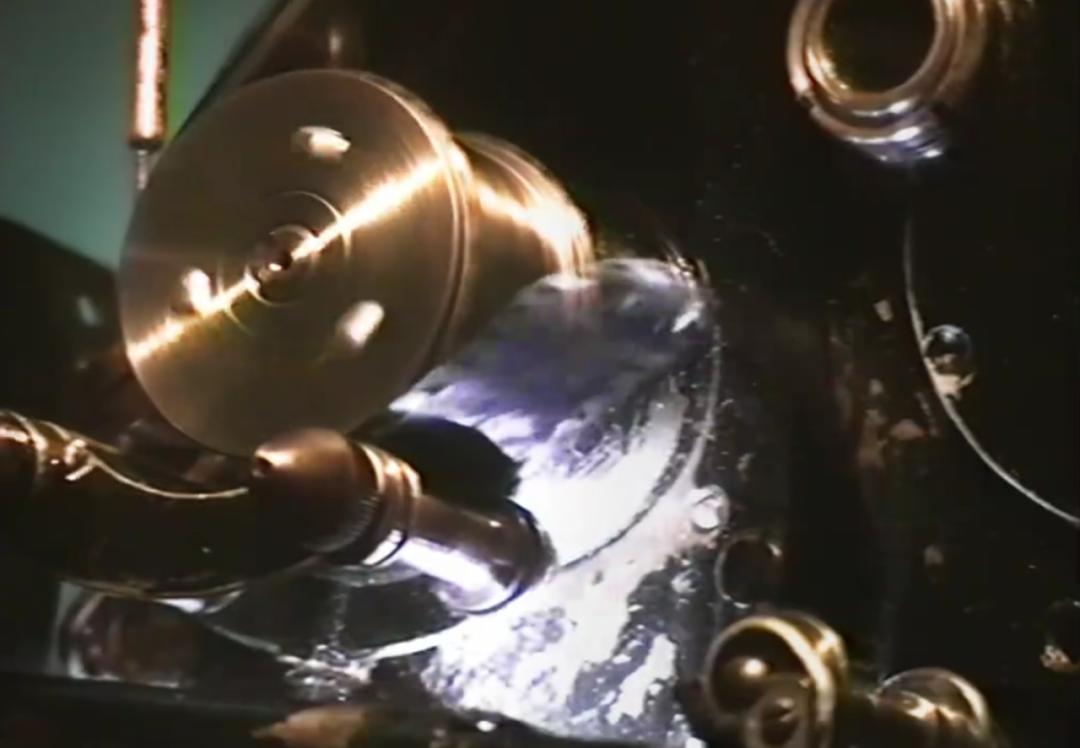

《幽灵肖像》剧照小克莱伯·门多萨:即使当我想到某部电影时,我也害怕再写一封给电影的情书。这可能非常棘手。 Scope:你提到了《教父》,但是以一种非常讽刺的方式…… 小克莱伯·门多萨:是的。我喜欢那样,我认为这是这部电影的关键。你有一名放映员,所以经常会说他是热爱电影的人。亚历山大确实热爱电影,但如果你在电影院工作了 40 年,你会看到那里的各种并不完全浪漫的东西,这就是我从他那里得到的:热爱电影但仍然保持现实的能力。礼堂、机器……我碰巧看到了那一刻,你以为他会继续说《教父》是一部伟大的杰作,然后他突然说:“我受不了那些狗屎音乐。”  亚历山大《幽灵肖像》剧照

亚历山大《幽灵肖像》剧照当然,我的整部电影都是出于爱,我很爱一些人和地方。但我一直想起托纳多雷的《天堂电影院》(1988)。总的来说,这是一部我非常喜欢的电影,但我真的不喜欢这部电影中的某些时刻,那些时刻会告诉我哪里不该拍。比如,我不喜欢放映厅里的浪漫:当他亲吻放映厅里的女孩时,她的头撞在电影胶片上,太诗意了……我不喜欢这样。 但我非常喜欢那部电影的结局,因为它讲述了很多关于档案、审查制度和艺术表达的内容,它讲述了很多关于死去并留下礼物的人……这是一个可以摧毁任何人的美丽结局。《天堂电影院》给了我一些关于什么该做、什么不该做的提示。  《天堂电影院》剧照

《天堂电影院》剧照Scope:你自己在电影院工作吗? 小克莱伯·门多萨:我从 1998 年开始做电视节目。我在一家联邦政府资助的基金会工作了 18年,当时该基金会只有一个屏幕。然后在 2016 年我搬到了莫雷·拉萨勒斯学院 (Instituto Moreira Salles),一家在里约热内卢和圣保罗设有电影院的著名文化机构。他们展示了 16 毫米胶片电影、35 毫米胶片电影、DCP以及剧目节目,并且非常重视档案。我想我是某种高级策展人,与人们分享电影是我真正喜欢的事情。  《幽灵肖像》剧照

《幽灵肖像》剧照Scope:从某种意义上说,电影在你的整个职业生涯中已经消亡很长一段时间了…… 小克莱伯·门多萨:在电视出现之前,电影的统治地位不容挑战,就如同阶段变化一样。电视出现后,你会感觉到电影院即将消亡,但事实上电影院的数量增加了。这是一个适应性的过程。  《幽灵肖像》剧照

《幽灵肖像》剧照Scope:变化是持续的,对吧。 小克莱伯·门多萨:是的,但当下正是最戏剧性的转变之一。电视、彩色电视、VHS 和家庭视频、有线电视、DVD、高清、流媒体和超高清。现在你在家中就可以获得这些,随着疫情大流行,这个时刻开始变得非常特殊。在巴西,我们还没有回到原来的状态。但现在每个人都很高兴,因为“芭本海默”确实给我们带来了一些能量。但话又说回来,你知道“芭本海默”占据的屏幕百分比是多少吗?在巴西,大约 95% 的商业银幕都在放映,这是前所未有的而且相当令人沮丧的。你去一个多映厅电影院,却没有太多选择!  《幽灵肖像》剧照

《幽灵肖像》剧照Scope:您对电影院的未来有信心吗?该行业本身似乎也不确定是否要维持剧场放映。 小克莱伯·门多萨:这个行业……有时我怀疑他们甚至不是人。他们似乎不知道历史是如何运作的。随着大疫情的蔓延,他们开始将电影推上放映平台。当他们这样做时,他们就打破了我们大家达成的协议。就连我的邻居,一个不看电影的人,也明白如果你想看电影的话,你首先就要去电影院,否则就在家里等着之后上线。  《幽灵肖像》剧照

《幽灵肖像》剧照华纳兄弟和迪士尼破坏了这个协议,而重新吸取这个教训可能需要很长时间。他们搞砸了。在电影院观看电影的体验塑造了电影的性格。这对我来说真的很重要。我不在乎他们最终会出现在流媒体平台上,甚至最终出现在 iPhone 上,只要一开始他们就得到了最好的放映形式就行。 我有一个朋友得知他的电影昨晚在 Netflix 上线,但他仍然希望在一些国家的剧院上映。这对电影制片人来说是一个很大的问题,就好像你无法亲临这部电影一样。你正在否定这部电影的生命,而影片需要影院的氧气来呼吸。  《幽灵肖像》剧照

《幽灵肖像》剧照Scope:想想《奥本海默》和克里斯托弗·诺兰对电影胶片的坚持,这对你来说是一个因素吗,胶片所蕴含的想象特性? 小克莱伯·门多萨:2010 年,我用 35 毫米胶片拍摄了《舍间声响》。我想用胶片拍摄《水瓶座》但不能。当整个工作流程向我解释时,我感觉自己像个怪人,因为巴西所有的实验室都关闭了。我们必须将底片发送到洛杉矶、巴黎或伦敦,将它们运出后并在三四天内取回。在法国或英国,甚至澳大利亚,他们似乎更容易接触到这些工业元素。这不是欲望或意志的问题,我真的认为《水瓶座》应该用35毫米胶片拍摄。  《幽灵肖像》剧照

《幽灵肖像》剧照我对《水瓶座》在 Alexa上的显示效果满意吗?当然。对于《巴克劳》(2019),我认为我们错过了一些东西。我们拍摄的地方,光线非常刺眼……但是,我们仍然在巴西一些最好的电影院、纽约电影节的大影厅、戛纳的卢米埃尔厅放映了这部电影。这是一部xx的电影,一部关于电影的电影,事实上它不是用胶片拍摄的……归根结底,制作电影的不是赛璐璐,而是每一次制作推进体现的态度。 我很想有胶片这个选择,这是相当反常的。我记得在80年代CD推出时,业界认为黑胶唱片没什么用,你应该摆脱它。这是让CD走进千家万户的战略的一部分。在我家里,我们保留黑胶唱片,也买CD。我喜欢添加新想法和新体验的感觉,我不明白为什么这个行业总是要卖减法。有了35毫米和数码相机,对于我来说最好的事情就是有更多的选择了,但资本主义总能找到办法把一切搞砸。  《幽灵肖像》剧照

《幽灵肖像》剧照Scope:在影片的后半部分,你谈到了一些电影院是如何被福音派教会占领的,这存在着精神上的亲切感吗? 小克莱伯·门多萨:对我来说,这一切都与物理意义上的身体体验有关,根本不是宗教联系。我是在天主教徒带领下长大的,所以我内心有天主教信仰,但我不是一个宗教人士,即使我喜欢礼拜仪式和天主教叙事,如此暴力……当我还是个孩子的时候,我经常去教堂,看到墙上静态画面中耶稣的行为经历,几乎就像看连环漫画一样,如此血腥和严酷。  《幽灵肖像》剧照

《幽灵肖像》剧照但多映厅影院什么也不是——只是一个有座位的空间。如果是经典的电影宫那就不一样了。当我们去圣路易斯电影院看电影时,房间里很黑,而且有 600 个人和你在一起。假设《德州巴黎》(1984)的结尾是这样:罗比·穆勒 (Robby Müller) 拍摄的充满魅力的镜头中,伴随着瑞·库德 (Ry Cooder) 的音乐,男主正在德克萨斯州的某条高速公路上行驶。你需要一段时间才能离开电影院,但你现在起身了,你走出电影院,下午5:50,这是一个非常奇怪的时刻,你仍然在德克萨斯州的巴黎,而且你实际上又回到了街上。  《幽灵肖像》剧照

《幽灵肖像》剧照一天,一个朋友在出租车里谈论我电影的最后一个镜头,我想我当时想出了一些有意义的东西。在实际地点、物理空间——我开始听起来像罗德·瑟林——和想象的开始之间存在着很短的距离,在这里你可以进入想象、思想、电影和文学之中。 我认为生活在城市,然后走进沙漠,拍一部像《阿拉伯的劳伦斯》(1962)这样的电影是很容易的。但如果你在自己居住的地方拍电影,现实与想象之间的距离就只是镜头而已。这个想法引导我想到了电影的最后一个片段:它开始时很现实主义,但慢慢地声音变得有点好莱坞,有点像80年代末华纳电影,音乐也变得更加真实。对我来说,这就像走出电影院,进入那个重叠的空间。  《幽灵肖像》剧照

《幽灵肖像》剧照Scope:这部电影在圣路易斯影院放映过吗? 小克莱伯·门多萨:没有,很不幸。圣路易斯影院由于屋顶的整修工程而关闭了,今年冬天遭受了三场暴风雨的袭击,所以这部电影今年不会在那里上映。我们将在帕尔克影院中进行放映,这是一座最近经过修复的建于1919年的电影院。那将会是非常壮观的场面。  圣路易斯影院《幽灵肖像》剧照

圣路易斯影院《幽灵肖像》剧照- FIN - 在第一章房屋中,导演的旁白提及口述历史的话题,也对应着这部电影的呈现方式,同时也似乎在应和导演母亲的职业道路。而本片作为门多萨的一封情书,不仅献给家人,也献给家乡,影院和电影。

门多萨对时间,声音,建筑和影像的处理宛如游戏般信手拈来,举重若轻地细数着累西腓的变迁,小到房屋一角,大到建筑一栋。对各种素材的创新使用也会给创作者们很多启发吧。只说眼花缭乱的并置,房屋成为主人力量的延伸渐渐变得更高更大和80年代末当地的election,曾经导演是被拍的孩子到现在他拍自己的孩子,电影片段和拍摄片场的交替呈现,观众看到结果也看到过程,它们本来就是一起的。画外音说家是制片厂小作坊,反过来也成立吧。照片加上影像,仿佛由照片进入了影像,影像可不就是这么来的嘛。说到可以加入一点电影感,接着就疯狂地暗示影像里的电影感。就像不时迸发灵感的聊天,导演即兴地去接上一段上一句,走向无法预测,奇妙非常。当他说到自己发现照片中的幽灵是一种存在时,一边打印机上的护板突然掉下来,好像幽灵被发现受到了惊吓,就是这么调皮有趣。所以也会把两次剪辑删去的肉麻的话放回来。甚至在第三章教堂和圣灵的开头唱起了歌,不厌其烦的表白:How sweet it is to get old like me... 当然不只甜蜜蜜的心情,也有沉痛的逝去,当邻居的房屋人去楼空,这房子也随着小狗Nico死去了,导演的家则因为抵挡猫的入侵变成了全副武装的堡垒。

第二章电影院的开头是故障般闪烁的灯箱,影像里的运动变成了音乐,好像它想说什么。灯箱上的文字为什么和现实生活那么耦合?真有这么巧吗?它分明在评论现实。

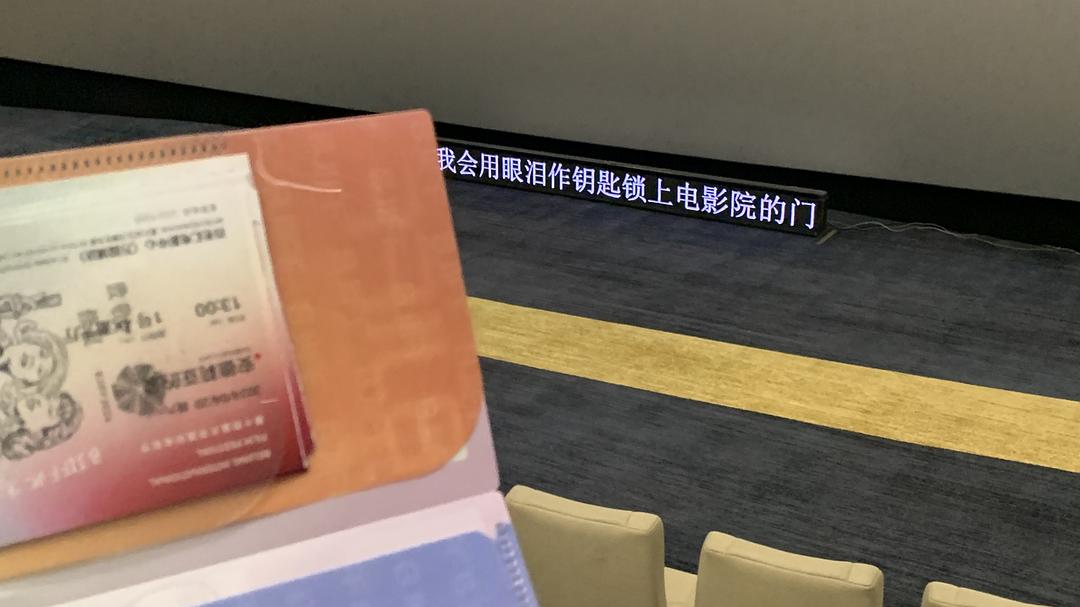

如果说电影是幽灵的宿主,放映则是让幽灵还魂。导演的挚友——一位老放映员曾说,如果影院有关门的一天,“I’ll lock it with a key of tears”. 而导演年轻时和放映员聊天时说到,艺术电影有解说,会有人在放映时说话。那时他觉得惊讶,现在他却在本片中身体力行。对于老放映员的离世,导演认为是摄影机的光让他消失了。他们的对话通过影像留下了吉光片羽:剧情电影就是最好的纪录片,幻想未来的电影也是纪录片...

除了导演的亲人友人,消失的还有影院。当影像中的人们走过现在取影院而代之的商场,响起的是影院里放映的电影原声,似乎正好是高声疾呼的片段,但大家都听不到。所以观众看到一台持续响起的电话没有人接,镜头一转,发现是导演拿着听筒,他从现在打电话给过去,没人接,于是挂了。

第三章将影院比做教堂,有影院以教堂为前身,也有将影院改造为教堂的先例。在这圣殿之中,电影结束黑屏后银幕旁的鸢尾彩色玻璃会转而亮起,光芒四射。而守望着影厅,向观众席拉近的镜头就像正看着我们自己。

电影不是一方小小的银幕,却包含了反面,外面,过去,现在和未来,它非常广阔。导演在单单这一部电影里呈现了它广阔的可能。如果我们也像导演一样相信万物有幽灵,那么这是一部累西腓会喜欢,电影也会喜欢的电影。最后结尾镜头先是拉远,在导演入镜后又向着影院接近它放大它,影院仍然存在于继续的生活之中,而生活,不正是累西腓引以为傲的特色——狂欢节吗?

导演在片尾遇到的uber司机具有隐身的超能力,只要认真看向周围,生活里总少不了一些奇妙和惊喜不是吗?就像那位司机,离开的幽灵(人也好,动物也好,建筑也好)只是隐身了,并非死了消失了,它们分明存在着,而这不死之身正是影像赋予的,至少它让我们这么相信。当司机隐身时,观众看到微微转动的方向盘,听到来自贝斯的音符渐渐大声起来,哈哈,就是这么有巧思。

而结尾人们离开影院,也是我们作为观众和影片告别的时候。片里当影院关门,灯箱打出”take care, we will be together soon”,可太适合闭幕的平遥电影节了。看这片之前评审伙伴们还合了影,因为影厅关了灯最后一张拍到的只有一片漆黑,大伙儿就像电影里说到的幽灵,不是消失了,只是隐身了,大家隐身进入了电影,堪称本次电影节最灵异而奇妙的体验。今天相互告别的大家说到此刻回归寂静的平遥电影宫,曾在其中晃荡的我们,就是幽灵,明年大伙儿会再将它填满,幽灵将再次显影。

原文发表于Cinema Scope Online, CS96, Features,From Cinema Scope Magazine, TIFF 2023

作者:Tom Charity

翻译:雕刻时光

《Cinema Scope》96期新刊封面

《Cinema Scope》96期新刊封面“所有的电影院都灭绝了。”这是一位曾经在巴西累西腓市中心电影发行中心后面卖电影海报和影院传单的街头小贩的观察。在市场崩溃之前,他曾在那里售卖过。引人注目的是:这次采访记录已经是30年前的事了。

1895年,路易斯·卢米埃尔据说得出结论称电影是一个“没有未来的发明”。自那以后,我们一直在读着它的讣告,尤其是自从这种媒介庆祝了它的百年华诞并向我们展示了二进制形式以来,这种读者越来越迫切。然而电影不断涌现:有好的、坏的和中庸的。其中有一部好电影是:《幽灵肖像》,小克莱伯·门多萨(Kleber Mendonça Filho)对电影、记忆以及我们称之为电影院的那个想象空间的可爱、轻松和个人的演绎。问题是:虽然电影还未消亡,“电影院”在戏剧性展示的意义上,感觉目前就像是在维持生命支持。

小克莱伯·门多萨现在已经到了50多岁,他年轻时在累西腓市中心参观过的大部分电影院如今已经不再是电影院了。这些就是他所谈到的一些幽灵——比如阿特·帕拉西奥(Art Palacio)、特里亚农(Trianon)、威尼斯(Veneza)——还有像亚历山大先生这样的人,他在帕拉西奥担任放映员长达30年以上,直到它在90年代初关闭。亚历山大先生连续四个月只放映《教父》(1972),后来他甚至无法忍受那音乐了,甚至和三叶露的一位同事换了最后一个班次,只是为了不再听尼诺·罗塔的主题曲。他已经年纪大到记得最初的经理,一个德国人,在二战期间,如果情况危急,他会利用他办公室与包厢相连的陷阱门。

听到这样的故事,我们怎能不想到《蜘蛛女之吻》(1985)和威廉·赫特(William Hurt)如此喜爱地讲述的传说中的纳粹宣传电影,在他的心目中由索尼娅·布拉加(Sonia Braga)扮演,大约三十年后,布拉加将扮演克莱伯的《水瓶座》(2016)中的克拉拉,一个坚决拒绝将她在累西腓的公寓卖给开发商的坚强独立女性。克拉拉知道地方的价值远远超出市场价格,这种价值可以用情感的依恋、回忆和心灵的晴雨表来衡量。克拉拉一定会喜欢《幽灵肖像》——如果她在克莱伯的想象之外存在的话。

还有其他的幽灵。在电影的前20分钟,小克莱伯展示了他的家庭录像,在离海滩几个街区远的同一个三居室公寓里拍摄,这是他的母亲乔塞利斯于1979年搬来这里的地方(不带丈夫),当时小克莱伯只有十岁,直到她于1995年去世,享年54岁。这个公寓也出现在克莱伯的第一部长片《邻居的声音》(2012)中,以及在此之前他拍摄的十几部短片中。甚至那只在他的第一部电影中不停吠叫的邻居狗尼科也出现了——曾经比克拉拉更真实,但如今他也成了一个幽灵,在电影中被复活成了其中最佳的轶事之一。

也有一张照片为证,小克莱伯多年前在同一个公寓里拍摄的照片中出现了超自然现象。无论这是幽灵还是光学处理失误,仍有待商榷,但让我们就更广泛的观点达成一致:每一个被摄影的主体都被转化为幽灵和精神的幽影领域;电影永恒的现在时实际上是一种光学幻觉,是过去投射到未来的痕迹。所有的电影都是时间的延时拍摄。(达斯汀·霍夫曼曾说,成为电影明星后,他不再害怕死亡——被“永远”保存在电影中,他已经被防腐了。)有趣的是,了解到小克莱伯的母亲是一位历史学家(我们看到了她谈论口述历史的档案片段),而他的兄弟是一位建筑师,因为这两种实践结合在《幽灵消息》中对建筑物及其所承载记忆的图像挖掘中。

“虚构电影制作最好的纪录片”,(一位虚构的)谢尔盖·艾森斯坦向档案管理员透露,这里提取了一部短片,正是为了展示这部电影的拍摄场所。(这个想法唤起了戈达尔(Godard)关于梅利埃斯(Méliès)拍纪录片,而卢米埃尔兄弟则是画家的矛盾观察,以及有关一个常青藤联盟学校的社会学家研究20世纪中叶色情片以准确了解当时的家具布置——床单、墙纸、窗帘——因为这些电影没有使用制作设计师。旧电影不会改变,但它们的意义会改变;往往可以说,背景会超过前景。而建筑物则被拆毁、重塑和改变用途:一个电影宫可以变成购物中心,或是一座福音教会。这就是发生在累西腓许多电影院以及其他地方的情况。但也有一些电影院还在:圣路易斯电影院就是一个例子,对于当地的电影爱好者来说,它也是一个崇拜的场所,一个电影的教堂。因为无论它的未来形式如何,电影都有遗产。当我们召唤那些幽灵时,这是与过去的交流。

《电影范围》(Cinema Scope):你还记得你第一次去电影院的经历吗?

小克莱伯·门多萨:我实际上有记录。那是在圣路易斯电影院,是汤姆和杰瑞的马拉松电影。那是1973年,我四岁。

Scope:你是什么时候爱上电影的呢?

小克莱伯·门多萨:从一开始。我对保罗·斯克雷德(Paul Schrader)很着迷,他声称他18岁才发现电影。对我来说,这开始得非常早。我不想听起来像是老年人,但我是在童年时期就看了如今被认为是经典的电影,而且这些电影至今在电影馆和电影节上仍在放映。我当时就在它们刚上映时看过。这是一个非常幸运的历史时刻。

我记得九岁时看到了《第三类接触》(1977)。我叔叔带我去了威尼斯电影院,电影中也有这个场所。那给我留下了很深的印象。那是一些特别的东西。谈论这个的危险是你可能会陷入一种很庸俗、很廉价的怀旧情绪。但我在谈论一个对我来说非常重要的个人时刻。即使我当时不理解电影,但从中获得了很多神秘感。它的意象非常强烈。去年我和我的孩子们一起看了它——我们在电影院看到了——感觉非常奇怪,因为他们现在九岁了,感觉就像……你知道当你用透明纸画画,你在追踪线条,从已经存在的东西中复制形状吗?感觉真的很像那样。与图像的关系真的深藏在你的脑子里。这很迷人,但我认为这是一个很难讨论的话题。

Scope:我对你如何抵制将它变成关于电影本身的幻想感到兴趣。事实上,电影并没有占据太多内容——首次被提及的电影是《兰博III》(1988)和《深喉2》(1974)。

小克莱伯·门多萨:即使在思考这部电影时,我也害怕再次制作一封献给电影的情书。这可能非常棘手。

Scope:你提到了《教父》,但用了一种非常拐弯抹角的方式……

小克莱伯·门多萨:是的。我喜欢那样。我认为那是这部电影的一个关键。你有一个放映员,所以俗套的做法是让一个热爱电影的人扮演。亚历山大确实热爱电影,但如果你在电影院工作了40年,你会见识到各种各样并不完全浪漫的事情,这是我从他那里得到的:爱电影的能力,同时对它保持现实态度。礼堂,机器……我碰巧捕捉到了那个时刻,你觉得他会继续谈论《教父》是伟大杰作之一,然后突然他说:“我受不了那该死的音乐。”

当然,整部电影都是源于对电影的热爱。我对其中的一些人和地方非常热衷。但我一直想到托纳托雷的《天堂电影院》(1988),总的来说,那是一部我非常喜欢的电影,但我真的很讨厌其中的一些片段。那些片段会告诉我不应该去的地方。例如,我不喜欢放映室中的浪漫情节:他在放映室亲吻女孩,她的头碾压在胶片上,这样诗意……我不喜欢那样。但我绝对喜欢那部电影的结尾,因为它对档案、审查制度和艺术表达有很多见解,它讲述了一个去世留下礼物的人……那是一个美丽的结局,但会摧毁任何人。所以那部电影给了我一些提示,告诉我要做什么,不要做什么。

Scope:你自己在电影院工作过吗?

小克莱伯·门多萨:我从1998年开始策划电影。我曾在一个当时只有一个屏幕的联邦基金会工作了18年。然后,在2016年,我转到了里约热内卢和圣保罗这个非常知名的文化机构,莫雷拉·萨尔斯学院。他们展示16毫米、35毫米和DCP,关注档案的修复编程。我想我是某种资深策展人。这是我非常喜欢的事情,与人们分享电影。

Scope:从某种意义上来说,电影业在你的整个职业生涯中一直在消亡……

小克莱伯·门多萨:在电视出现之前,电影统治无可争议。这几乎就像是阶梯。电视出现后,你会觉得电影即将消亡,但那只是关于更新电影院数量的问题。适应。

Scope:变化是不断的,对吧。

小克莱伯·门多萨:是的,但现在是最戏剧性的转变之一。电视。彩色电视。VHS和家庭录像。有线电视。DVD。高清。流媒体。超高清。现在你可以在家里得到所有这些,而且疫情,这是一个相当时刻。在巴西这里,我们还没有恢复到以前的水平。但现在大家都因为Barbenheimer而开心,这确实带来了一些活力。但再说一遍,你知道Barbenheimer占了多少比例吗?在巴西,它占据了大约95%的所有商业屏幕,这是前所未有的,而且真的相当令人沮丧。你去一个多厅影院,选项并不多!

Scope:你对电影院观影的未来有信心吗?这个行业本身似乎不确定是否要维持戏剧性的放映。

小克莱伯·门多萨:这个行业……有时我怀疑他们甚至不是人。他们似乎没有意识到历史是如何运作的。在疫情期间,他们开始将他们的电影放到播放平台上。当他们这样做时,他们破坏了我们所有人的一致约定。即使是我的邻居,他们与电影界没有任何关系,也明白了如果你想看一部电影,你首先要去电影院,或者你会等待在家里观看。华纳兄弟、迪士尼,他们打破了这个约定。重新学习这个教训可能需要很长时间。他们搞砸了。

在电影院观看电影的经历构建了电影的特质。对我来说,这真的非常重要。我不在乎最终它们可能会在流媒体平台上或甚至最终在 iPhone 上被观看,只要在开始时它们得到了最好的发布。我有个朋友昨晚发现他的电影在 Netflix 上发布了,但他还在希望在几个国家能有院线上映。这对于电影制作人来说是非常棘手的。就好像你没有机会去经历这部电影。你在剥夺电影的生命。电影需要院线放映的空气来呼吸。

Scope:想到奥本海默和克里斯托弗·诺兰对胶片的坚持,对你来说,胶片的光化学特性是个因素吗?

小克莱伯·门多萨:我在2010年用35毫米胶片拍摄了《邻居的声音》。我想在《水瓶座》中也使用胶片,但我不能。当整个工作流程被解释给我时,我感觉自己像个古怪的人,因为巴西所有的影像实验室都已关闭。我们需要把底片送到洛杉矶、巴黎或伦敦,寄出去然后三四天后再拿回来。在法国或英国,甚至澳大利亚,它们似乎更容易接触到这些工业元素。对我来说,这不是欲望或意愿的问题。我真的认为《水瓶座》应该是35毫米胶片。《水瓶座》在 Alexa 上的效果让我满意吗?是的。

至于《巴库拉》(2019年),我觉得我们错过了一些东西。我们拍摄的地方光线太刺眼了……但仍然,我们在巴西一些最好的电影院放映了这部电影,在纽约电影节的大厅,戛纳的吕米埃尔影院。这是一部他妈的电影,一部真正的电影,而它并不是用胶片拍摄的……归根结底,并不是胶片决定了一部电影,而是投入到每一个动作中的态度。但是,是的,我很想拥有这个选择。

这真是相当的变态。我记得在80年代引入CD时,业界宣传说黑胶唱片毫无用处,应该把它们扔掉。这是推广CD进入人们家庭的策略的一部分。在我家里,我们保留了黑胶,同时也购买了CD。我喜欢添加新的想法和体验的概念。我不明白为什么业界总是要推销减少。对于35毫米胶片和数字格式,对我来说最好的事情应该是有更多的选择。但是资本主义总是找到一种方法来搞砸一切。

Scope:在电影的后半部分,你谈到一些电影院被福音派教会接管。那里是否存在一种精神上的共鸣?

小克莱伯·门多萨:对我来说,这一切都与身临其境的体验有关。这根本不是宗教上的联系。我是在天主教的环境中长大的,所以我身上有天主教的烙印,但我并不是一个宗教人士,即使我喜欢宗教仪式和天主教的叙事,是如此暴力……当我还是个孩子的时候,去教堂,看到墙上描述耶稣经历的画面,几乎像漫画条一样,是如此血腥和残酷。

但一个多厅影院只是空无一物——只是一个有座位的空间。如果是一个经典的电影宫殿,那就不同了。当我们去圣路易斯看电影时,房间是黑暗的,还有600个人和你在一起。比如《德州巴黎》(1984年)的结束:那个家伙正在德州的某条公路上驾车,是一段美丽的罗比·米勒的镜头,伴随着莱·库德的音乐。你离开影院需要一些时间,但当你站起来,一旦踏出电影院,时间仍然是下午5:50,这里发生了一个非常奇怪的时刻,你仍然在《德州巴黎》,但你实际上已经回到了街上。

前几天,我和一个朋友在Uber上谈论我的电影的最后一段,我觉得我想出了一个有些有道理的东西。在实际地点、物理空间与——我开始听起来像罗德·塞林——想象的开始之间存在着一段很短的距离。那个你进入想象、思想、电影和文学的地点。我觉得在城市里生活,然后进入沙漠拍摄一部像《阿拉伯的劳伦斯》(1962年)那样的电影是相当容易的。但如果你在自己生活的地方拍摄电影,现实和想象之间的距离就只有摄像机。这个想法引导了我电影的最后一段:它开始于现实主义,但慢慢地声音变得有点像好莱坞的作品,有点像80年代末的华纳影片,音乐也变得更加突出。对我来说,就像走出电影院,进入到那个重叠的空间。

Scope:这部电影在圣路易斯放映过吗?

小克莱伯·门多萨:没有,这相当不幸。它因为屋顶的翻新而关闭。今年电影不会在圣路易斯放映。我们将在帕克电影院放映,那是一家建于1919年并最近被修复的影院。那将是壮观的。

虚构电影是最好的纪录片。

我知道你在那里,对不对?只是隐身了。

我总觉得是一些宿命,一些天选的东西。

譬如我和我的朋友们的相识,我现在的处境,我和电影。

没有提前查过幽灵肖像的内容,最初我定的是百老汇的场,但因为要到九点才能放完,于是幽灵肖像从开启我北影节篇章的电影变成了结束我北影节的电影。

我很庆幸。

当最后导演坐在出租车的后座上看着空空如也的驾驶座说到,我知道你在那里,对不对?

司机说,我在呢。

但导演还是悄悄抓紧了刚系好的安全带。

真可爱。

把鼻子酸酸的我逗笑了。

幽灵肖像总共三个章节,从自己的小家到市中心几经变更迭代的电影院,再到教堂。

导演在第一章用了很多很多重叠的画面,我不知道他怎么做到的,做得那么好,以前的人在下楼,现在的人在上楼,原本大家都有色彩鲜艳的服饰和生动的神态,可只是眨个眼的功夫,都变成透明的了,重叠在一起,分不清,影像打破了时空的界限融合在一起。

他放出了自己拍摄的一些片段,非常饱满,让我想到夏天大太阳下汁水撑爆表皮的番茄,又香又艳丽。

还有那只一直在吠的狗,尼科,小狗,我好像到电影结束都还听见你在叫呢,是因为今天周六吗?

我好羡慕导演啊,也羡慕他的孩子,每天家里来来往往很多人,邻居亲朋他们不了解制作电影是怎么样美妙复杂的事情,他们只是觉得新奇,那种纯粹的探寻,是很多观影无数的人或许都缺乏的。

在老去的时光里,随手拿起年轻时拍下的影片,透过那些曾经还是崭新锃亮的防盗窗,他们会想起夏日里的犬吠,探出脑袋看到的潜入邻居家偷煤气的小偷,模拟车祸现场做的玩具车爆破,角度新奇的开枪杀人场景,一切的这些混杂了夏夜闷热的气息蒸腾着衰老干枯的躯体,带来一些新鲜活力的水汽。

我好羡慕啊。

我更羡慕导演从13岁到25岁每周都会去几次市中心的电影院看电影。

我太少这样纯粹快活的时光和这么多数量庞大的好电影。

导演提到了好多好多电影院,好像我拉着我朋友坐下来和他兴奋地聊我喜欢的电影,那些我和导演和演员和角色共鸣过的喜怒哀乐,不在乎别人是不是听得昏昏欲睡,我一人又沉浸到那段旅程中。

可后来我有朋友对我说,你那个时候闪着我为之动容的光芒,尽管我真的不感兴趣。我很喜欢你那样。

导演说的很多电影院我都记不清名字了,它们鼎盛时座无虚席,但很快又成为大多数人的废墟,随着时代的前行,人们开始试图在电影院内开辟一些面积做商场。

而我结束电影走出金泉港时,后面的女孩说,不会吧这破地方这么荒凉,真就只有一个电影院?

我站在北京的阴云下,晦涩一笑。

电影院这一章节特别有意思,有意思的电影院,有意思的人。

一位电影放映员说他在影院放了四个月的《教父》,看得他都要吐了,放《教父》的最后一天他高兴得不得了,因为他可以早点下班了。

可是被问到离去时——

“最后一夜你还会放电影吗?”

“我会用眼泪作钥匙锁上电影院的门。”

这句话也成为了电影放映结束场内灯亮起后,始终留在荧幕上的一句话。

我终究是掩面而泣。

电影是人们消遣的娱乐,是权力移交的见证,是政治斗争的表彰。

但对一些人而言,它是圣地,是教堂,是心灵洗涤之泉。

圣路易斯电影院前身是教堂,他改造时甚至没有撤掉有鸢尾花的彩色玻璃。

后来它又被改造成教堂,连幕布也不曾撤下。

和第一篇章融合在一起的过去和现在的影像一样,教堂和电影院对于导演来说,好像也是等同的。

又一次鼻子酸酸。

那是一种学徒得见“高山仰止”尊容时有的崇敬和畏惧。

而我,连学徒都不是,我只是一个普通的山民,战战兢兢地虔诚地信仰着这位山神,这位叫“电影”的山神。

它消失了,如同幽灵一样,但它永远有模糊的不容忽视的影子存在于我的生活底片中。幽灵的特点就是,你知道它存在,不容否定,你不知道它什么时候回来,什么时候出现,你只知道,它一定会回来,它一定会出现,这也是没有人能否认的。

电影就是这样。

电影真好。

我爱电影。