何处是我朋友的家 خانه دوست کجاست؟(1987)

又名: 踏破铁鞋无觅处(港) / Where Is the Friend's Home? / Khane-ye doust kodjast?

导演: 阿巴斯·基亚罗斯塔米

编剧: 阿巴斯·基亚罗斯塔米

主演: 巴比·艾哈迈德·波 艾哈迈德·艾哈迈德·波 科达·巴和·迪范 Iran Outari Ait Ansari Sadika Taohidi Biman Mouafi Ali Djamali Aziz Babai

类型: 剧情

制片国家/地区: 伊朗

上映日期: 1987-02-01(曙光旬电影节)

片长: 83分钟 IMDb: tt0093342 豆瓣评分:9 下载地址:迅雷下载

简介:

- 伊朗的偏僻山村小学里,一群孩子在课堂里聆听老师讲课。在检查作业的时候,老师发现穆罕德屡次没有完成家庭作业,于是严厉地批评了他,说如若再犯立马开除。老师对学生强调这是帮助他们树立良好的规矩。当天放学后,小男孩阿穆德却赫然发现自己把同桌穆罕德的作业本带回了家。听懂了老师的谆谆善诱,所以阿穆德明白这作业本就是穆罕德继续听讲的凭证。为了把作业本还给同桌,阿穆德曾希望母亲和祖父可以施以援手,但是均告失败。所以,他只能孤身前行,到对面大山里的村落去寻找同桌,归还作业本。然而,由于不认识同桌的家,所以他处处碰壁,遭遇到了无法想象的艰难险阻……

演员:

影评:

- 追寻之一:白色的雾障

《哪儿是我朋友的家》是阿巴斯第一部引起世界性关注的作品。他讲述的是一个孩子还练习簿的故事:拉扎因为没有把作业抄在练习簿上,受到教师的责骂,老师扬言,如果明天再出现这样的情况,就赶他出校。拉扎的同桌阿默回家后,发现自己错拿了拉扎的练习簿,他决定还给拉扎,但又不知道拉扎的家,他趁母亲不备跑出家门,四处寻找拉扎的家……

影片留给我最深的印象是一团奇怪的白色。我总觉得它似乎无处不在,它好像是一条不停摆动的马尾巴,在你眼前荡来荡去。

在阿默与拉扎放学的路上,拉扎因为被同学拍了一下,就与阿默奔跑着追逐那名同学。这时候的拉扎已经把老师带给他的恐惧忘了,阿默也把自己的惊恐丢掉了。孩子们自由而纯洁的奔跑,品尝着简单而忘情的快乐。而就在奔跑的一个瞬间,拉扎跌倒了。阿默去扶他。在他们相互搀扶的叙事交代中,背景有一匹被拴着的白马。

也许就是这匹白马动了尾巴。

如同这条神奇的尾巴,阿巴斯顺势在交代中,将阿默为拉扎清洗裤子,当成了一条叙事的尾巴,正是这条被弄脏的裤子,又带出了一段阿默寻找朋友的曲折。这条裤子一度成了阿默寄托了自信与希望的象征。它是阿默向成人质疑的一个证物,只不过这个证物,经过一名患病老人的证实,被打碎了,又使阿默重新陷入了漫无目的地寻找。

白尾巴晃动的瞬间过后,镜头转而切入了阿默的家。阿默家绳子上白衬衣、穿着白罩衫的阿默的母亲、穿白裙子的阿默的祖母。依旧是白色。

这些白色服饰与阿默穿在红背心下的白衬衣如出一辙。我不知道阿巴斯对于这些服饰有没有刻意的安排,虽然白色在于伊斯兰文化当中是一种普遍的颜色。但是我更愿意相信,这种颜色是在表达纯洁。

与此同时,我还注意到了电影当中的白墙、几乎发白的石头,老木匠穿着的白色绑腿,这些对白色的展示虽然没有被刻意强调,但我还是觉得它们无处不在。

这种感觉的累积,使我似乎看到了一种冉冉升起的雾障,横亘于阿默与成人世界之间,它们反映出一种隔膜的感觉。

这部片子唤起人们最多的感情主要有两方面,一方面是对真情的赞叹,拉扎的哭泣.阿默的无助、奔跑与茫然,都反映出了孩子们之间的美好感情,为了不让一个小伙伴被老师出学校,阿默已经竭尽全力;另一方面,它反映出了成人世界的自以为是,成人动辄就以自己的方式剥夺孩子思考的权利和表达的权利,在孩子面前,成人自信、自大。

除了这两方面的体会之外,我觉得这里面还埋藏着一种很隐蔽的对比力量。这种对比,就发生在孩子与成人之间。

在孩子身上,我看到了一种自始至终的努力与自信,阿默一次又一次的奔跑与上路,都抱持着坚定的信念:他一定会把练习本还给拉扎。即使这一愿望最终不能完成了,阿默也还在坚持,他想通过替拉扎完成作业来消除自己的遗憾。

而成人世界则不然,除了自以为是,我觉得成人世界还在弥散着一种孤独与软弱。 比如阿默的祖父,他在强迫阿默做事时,严厉无比,并且还头头是道地对朋友讲叙教育后代的方式与方法。但当阿默被铁匠强硬地夺走练习簿时,他却只能默默无语地看着、忍受着,一言不发,眼睛中露出一份软弱和无所适从。他只能支配阿默,却保护不了阿默。

再比如说,被阿默请出家门的老妇人,这个老人给人的第一感觉是茫然、无助,好像她就应该是一个孤寡老人,这是命中注定的。事实上,她却有孙子,而她空空荡荡的家似乎又在诉说,他们离她很远。

木匠也是如此。老木匠对阿默诉说他对侄儿的思念,也隐隐透露出他的孤独,阿巴斯为专门证实他的孤独,还“请”出了一个卖苹果的小角色,这个小角色“勾引”出老人无子无孙的信息。

与这个信息同步的还有木门与铁门反映出的人生理念,年轻人喜欢铁门,他们认为铁门不会坏,可以用一生一世。而老人们却眼见着木门年复一年的使用,他们说:“铁门也许可以用一世,但他们不知一世有多长。”

如此多的信息,已经这部“儿童片”变得深远,童心成了负载思想的外壳。

所以说,儿童间的那种真情也只能算作阿巴斯用于言说思想的一种方式,在纯真背后,有一个像白雾一样的成人世界,这个世界似乎只是被遮蔽了。在遮蔽的同时,它又在隐隐地透散着光亮。

而这光亮,也许会在雾障消散之后,越来越夺目,越来越明亮。 本文著作权归作者所有。

商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

作者:清华大学彭明辉教授

链接:

来源:

一、不只是一部有关童真的电影

很多人说:《何处是我朋友的家》在讲儿童纯真善良的心,以及大人的无情。大家都感动于孩子的执着,也说:这部电影在描写儿童的观点,和儿童世界里的感人故事。

这样过份简化的诠释,会让我们无法理解这部电影里的许多重要场面和段落,以及它更深层,更耐人寻味的内涵。

譬如说,电影里的老木匠常常被看成只是一个搅局的角色,没有任何重要的意义。但是,他在片中所出现的时间明显地仅次于小男孩阿哈玛德,难道他在片中的份量不是也应该同样地显著吗?那么,我们要如何理解他在片中的角色?整部电影的后半段都在夜里,画面上几乎是黑白的而没有什么颜色。但是当老木匠送走阿哈玛德而回到家里时,屋子里却满是温暖的光线,直到他关上窗户,也关闭了黑夜中仅有的光明和色彩。这么醒目的一个大段落,难道没有任何重要的寓意吗?

导演阿巴斯(Abbas Kiarostami)说过:「我曾读过一个故事,故事里有只鸟儿说:『谁想在苍穹最高处翱翔,就必须忘记地上的谷粒。』所以,一个寻求有价值的东西的人,必须把一些纠缠于身的东西丢在一边。」「我的电影经常是一种极简主义的发展,省略了一切可以省略的因素。」[1]

因此,我们不该忽略掉《何处是我朋友的家》这部电影里的任何一个片段,尤其不该忽略老木匠在片中所具有的份量。但是,我们该如何理解那个老木匠?

此外,阿巴斯说《何处是我朋友的家》的创作动机是:「重要的场面是最先出现的:一个孩子朝着小路尽头的一棵树跑去,最后消失在山里。拍摄这部影片之前,这个影像在我脑子里已存在了好几年。我的潜意识被山丘和孤树吸引,我在影片中企图忠实重构的正是这样一幅影像:山丘、路、孤树是构成这部影片的主要构成因素。」[2]

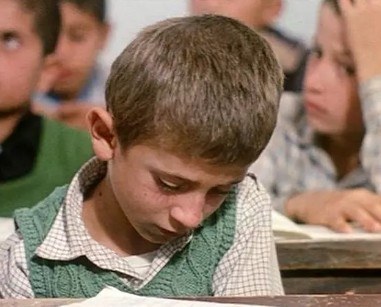

很多人应该都记得这个镜头:当小男孩阿哈玛德第一次跑出村外,要去邻村找他同学时,先是跑上一个山丘。长镜头静止地凝视着这个红背心、白衬衣、蓝裤子的小男孩,奋力地跑上山坡,最后消失在山丘后面。这个长镜头,犹如一个特写,深情地凝视着一个动人的故事。但是,这到底是怎样的故事?镜头充满着黑白摄影般细致而深沈的诗意,荒凉、孤独与寂寥的诗意。

如果阿哈玛德没有实时把作业本送到朋友手上,将会害他明天被退学。他根本就不知道朋友住在哪里,但是他却只有极短的时间去完成这任务。怀着这一份严肃而近于庄严的决心,山坡上的阿哈玛德就显得像是孤独地在攀爬一座艰困的高山,为的是到达不可知的远方,去抢救一个朋友的命运。因此,与其说这一幕是一个童话故事的开场,不如说它是一个神话或史诗故事的序幕。它可以有一个近乎史诗或神话般的片名:阿哈玛德历险记。

这个灰蒙蒙的画面不太沉重,它令人难忘,但却绝对不属于童真的世界。它到底要为观众揭露一个怎样的世界?

就像《何处是我朋友的家》的这一幕一样,阿巴斯的电影镜头里总会有令人印象深刻的荒野、孤树和消失在远方的「路」的意象。但是,那是些怎样的意象?只是简单地在诉说伊朗土地的贫瘠与荒凉?还是在述说着当代人心底层普遍的荒凉与寂寥?

阿巴斯电影中的路,到底是怎样的路?为何他电影中的人物总要走在那么贫瘠、荒凉、孤独与寂寥的路途上?就像是当代人的生命,因为没有爱,而显得孤寂、单薄、苦涩与艰辛?

阿巴斯说他在艺术创作中所追求的,就是「我自己的生命中最根本的东西。如果说我和观众之间有什么联系的话,那就是这些。我的作品是来自于我内在的东西,由于我们之间有这种相似性,所以我的内在能够传达给观众。」那是怎样的内在世界呢?那个世界跟《何处是我朋友的家》有任何的关系吗?

二、荒凉、寂寞的心,等待着深情的凝视

阿巴斯对特写有独特的理解:「特写并不必然意味着以极近的距离拍摄对象,宽阔远景的长镜头也可以是一种特写。」[3]

在《何处是我朋友的家》里面,阿巴斯通过长镜头的特写,凝视着荒丘上吃力地往上奔跑的小男孩。透过这个长镜头里,许多观众都感受到小男孩阿哈玛德对朋友的那份执着与深情。但是,细心的人可感受到更多:这个画面也向观众传递一股汨汨不绝的深情。银幕上那荒凉的山丘,犹如观众心里寂寥的世界,等待着爱与关怀。当小男孩阿哈玛德跑上山丘时,我好像看到他的深情在灌溉着荒凉而寂寥的山丘,同时也在温润着观众心里的荒凉与寂寥。

阿巴斯这个长镜头的凝视,带着阿巴斯对世人的深情,想要灌溉人心底那荒凉而寂寥的世界。阿巴斯的电影不是一个扁平地贴在银幕上的故事,仅仅供人娱乐。它想跳出平面的银幕,深入观众的心,跟观众对话。

其实,深情的不是只有那个小男孩阿哈玛德,还有那个陪着他去找同学内玛札迪的老木匠。

许多影评都把这个老木匠看成是一个昏聩、无聊、搅局、帮倒忙的老糊涂,却看不到这木匠的深情。但是,够细心的人很难不被这老人和小男孩那体贴而温柔的深情所感动。

老木匠把阿哈玛德带到另一个内玛札迪的家而不自知,回程时又步伐老迈、迟滞,拖得小男孩跟观众都极端地焦急:阿哈玛德不顾妈的严厉交代而溜出门,又已经错过买面包的时间,不知道会被母亲和爷爷如何处罚?这一段情节,让很多观众对老木匠心生不满。

但是,老木匠不是因为昏聩和无聊而拖着阿哈玛德不放:阿哈玛德回家的路上有一群狗,吓得他不敢一个人过去,只好站在黑暗的巷弄里,等老木匠缓缓地跟上来。老人跟他说:「就是因为这样,我才要跟你一起走。」然后,老木匠陪阿哈玛德走过那一群狗,才在巷口跟阿哈玛德道别。原来,是为了担心阿哈玛德,所以老木匠才在回程的路上顺从阿哈玛德的催促,一再勉强自己加快脚步,直到气喘不过来才放他先走。

这一份深情,阿巴斯又是使用静止的长镜头,凝视许久:当阿哈玛德停下来等老木匠时,他跟观众一样看着老人一步步从巷弄的黑影中走上来。这场景犹如阿巴斯的一段话:「当我们长久等待的某人从远处走来时,我们会一直看着他,等待着他的到来。因为他不是普通的路人,他对我们是如此地重要,以致我们的目光不停地看着他,而不想让这个镜头中断。」[4]

老木匠不只以他的深情对待不认识的小孩,也以同样的深情对待他的木窗、他的故乡,以及他的一生。在低垂的夜幕中,阿巴斯以逆光的方式给予老木匠的木窗一个又一个的特写,甚至在没有色彩的黑夜里宣染模糊的彩色光晕,温馨、细致而感人。阿巴斯还刻意为无情的钢门保留了几个镜头,以便观众可以从对比中亲自感受到钢门的无聊与平庸――只有实用价值而毫无感情的对象。

而阿哈玛德对老木匠的体贴与温柔,更是几乎被所有的影评都忽略了。当老木匠把阿哈玛德带到另一个内玛札迪的家后,停在门外等候。但是阿哈玛德一进门,就从骡子看出走错地方了。他把一直拿在手上的作业簿藏进衣服里,以便让老木匠误以为他已经把作业簿交给朋友了,而不会对自己的错误感到尴尬。

归途中,夜已低垂,阿哈玛德知道已经来不及买面包了,归心似焚。但是,面对身边举步维艰的老人,他只敢轻声催促。当他发现老人已经上气不接下气时,只好忍住自己的焦虑,跟老人说这样的速度「还好」。

在叙说这一老一少间温柔、体贴的深情时,阿巴斯几乎都是使用一整个大段落的静止长镜头,从他们启程到分手,中间很少镜头的剪接。有别于仓促带过的其他陌生人,温暖的灯光从不同的角度照射出来,在暗夜中烘托着老人与儿童的深情,安静而幽缓地流淌着抒情诗的意境――整部电影中最温暖而富有诗意的一个长段落。

我很想给《何处是我朋友的家》这部电影一个副标题:荒原上的深情凝视。

整部电影里,摄影镜头没有带我们进入过任何人的家里――除了极短暂地进入过阿哈玛德的家之外。但是,老木匠送走阿哈玛德后,自己孤单地走回到家里,缓缓地脱下鞋子,爬上楼梯,收拾了锯子,以仪式般的慎重关闭了窗户,也关闭了片中难得一见的温暖色彩和黑夜里仅有的光明。老人关上窗户的时候,也关闭了他对人的深情,重新回到他的寂寞里;犹如他仪式般地为阿哈玛德开启窗户时,也同时开启了他跟阿哈玛德间温柔而体贴的深情。

老人开窗与关窗的动作,犹如阿巴斯所喜爱的一首伊朗诗:「我们都在现实的人生里生活,当我们疲惫的时候,打开一扇窗,就是艺术、就是诗歌,我们希望从那里找到真实的声音,陶冶真正的生命。」[5]

三、不是没有爱,只是没有能力觉察

那份老人与儿童间的深情,仅仅只是儿童和老人能有吗?难道其他成人(犹如妳我)就不可能再有吗?我们都曾经是儿童,我们也都将成为孤独的老人。假如儿童能有,我们就曾经有过;假如老人也有,那份深情就不曾在我们心里死去。

我们不也曾怀抱过那样的深情,以及对那种深情的渴望吗?在我们年轻的时候,不是痴情地憧憬过它吗?即使「长大」之后,在我们对世事的感慨与愤慲中,不正同时藏着对这份深情的绝望与渴望吗?在我们看着这部电影时,不正是因为在阿哈玛德身上看到这份深情而感动吗?

其实,这个世界不曾荒凉、贫瘠,也不曾欠缺过爱。只不过,我们已经失去觉察爱的能力。

它一直都在那里。

就如同阿哈玛德的母亲,不管她表面上有多严厉,心里对儿子的爱从来都不曾死去。阿哈玛德回家了,母亲没有责难他,只是一直温柔地劝他吃晚饭。夜已深,母亲明明说要去睡了,听到外面狂风四起,还是自己出去收衣服和床单,而没有像白天那样地支使阿哈玛德。母亲也许不了解儿子的心事,也没有去问儿子心事的习惯与能力,但是,她就是知道儿子心里有事。

而狂风犹如阿哈玛德的心,因为不知道要如何面对明天,而翻腾不已。

第二天,阿哈玛德是最晚到学校的,比住得最远的同学还晚。老师问他是不是从内玛札迪的村落波士提来的,他先回答:「是」,后来才又说:「不是。」显然,那天一早他是先到内玛札迪的村落(譬如在村外往学校的路上等他),所以才迟到,而不仅仅只是因为写两份作业而晚睡。

当老师翻阅内玛札迪那黯淡无色的作业簿时,一朵小黄花醒眼地出现,让观众眼睛一亮。镜头在这朵花上稍做停留,犹如特写的凝视。这朵花源自老木匠的深情,递给了阿哈玛德,再递给了内玛札迪,成为一个印记,一个诗意的图腾。

这部电影不是从儿童的眼光在看世界,而是从导演阿巴斯的角度在看世界。他在讲的并不是孩童独有的天真或深情,而是从不曾在妳我身上消失的那份深情,以及我们对那份深情的渴望。

譬如,当我们内玛札迪和阿哈玛德的命运而担心时,那份深情就悄悄地在阿巴斯的引导下复苏了。《何处是我朋友的家》使用的是平铺直叙的叙事风格,没有高低起伏的情节没有冲突的剧情。但是,它从头到尾都不曾失去张力:阿哈玛德的坚持与认真很快地赢得我们的认同,而为内玛札迪的未来担心;阿哈玛德背着妈妈严厉的告诫而跑出去,也使我们既感动于他的真情,又为他的冒险担心。随着时间的流逝与黑夜的到来,我们开始为阿哈玛德的成败忧虑;跟着阿哈玛德在山城的迷宫中寻觅路径时,我们的心也紧紧地跟随阿哈玛德的视线,不知该往哪个方向才好。

在好莱坞的冒险片或惊悚片里,我们也会紧张得尖声惊叫。但是,那种紧张是生理性的亢奋,只跟神经有关,而跟心灵无关。在看《何处是我朋友的家》时,我们是带着感情在关心阿哈玛德;当老师检查内玛札迪的作业时,我们也真情地为这两个小孩忧心。通过这部电影的观赏经验,我们短暂地恢复了关爱陌生人的能力,为他们的处境与命运而担心。

隐身在《何处是我朋友的家》背后,阿巴斯像个心灵的复健师,引导我们重新学习爱。

许多人误以为自己已经失去了那份深情,但是那份深情从不曾死去。犹如禅宗所说的,阿巴斯并没有带给我们任何伟大的深情,他只是用最朴实的方式唤醒了我们心中早已不再被觉察的深情而已。

在接受大陆访问时,阿巴斯表示:「我想在我的作品中找寻大家失去了的东西,努力在电影里呈现它们。」「我的作品都是从我内心产生出来的东西,跟任何的宗教、文化和社会都没有关系。我所创作的是常人所共有的东西。」[6]

这部电影在1987年推出时,阿巴斯在国际影坛上还默默无闻,也鲜少有人能想象伊朗电影跟国际电影大奖能有什么瓜葛。但是,它却接连得到许多大奖:戛纳影展的艺术电影奖,伊朗影展的最佳导演与评审团奖,卢卡诺影展的铜豹奖、评审团奖和费比西特别推荐奖。因为,它根植于一种人类心灵深处共同的情感,可以感动各种不同观点的评审,以及在不同文化背景下看电影的人。

执导《何处是我朋友的家》的阿巴斯不像是在批判大人的无情与冷漠,而像是要帮所有已经长大的人,让他们看到心里不曾消失的爱,以及对爱的渴望。

四、被禁锢的爱

其实,这部电影里充满着爱,纯真的爱,天真的爱,深情的爱,被意识型态扭曲的爱(小男孩阿哈玛德他爷爷的爱),以及因为太忙而没有被觉察到爱。

这份爱从不曾在我们心里消失,它只是被禁锢,找不到出路而已。

老师显得严厉而无情,因为他的爱被他的责任感禁锢了。他一再跟小孩强调他们的第一个责任是写作业,其实也是在投射他自己的责任感。

内玛札迪哭得那么委屈,老师却没有办法感受到。责任感使我们脱离了人生真实的处境,活在抽象的概念中,无法感受到真实人生中的情境。

爷爷活在僵硬的意识型态里,他只懂一种爱的表达方式:责打、刁难,以便磨砺子孙在现实世界讨生活的能力。抽象目的是一种顽强的记忆,它使我们眼盲与心盲,只记得儿时烙印下来的责任感,而再也没有能力感受到真实世界里的深情、寂寞、荒凉与悲哀。

爸爸活在社会所建构的男性刻板角色里,除了赚钱养家之外,不再能觉察到自己跟家庭的任何关系。他饭后无聊地玩弄着收音机,茫然地看着儿子,却不曾觉察到儿子有任何的异状,甚至可能没觉察到儿子没吃晚饭。

铁匠完全听不到阿哈玛德对他讲的话,因为他忙着复杂的算计与交易。算计是一种比意识型态更腐蚀人心的东西,他以极强的目的性与排他性,排斥一切阻拦,让我们的心刚硬无情,却自以为理性、坚强。在资本主义与市场逻辑的算计与交易中,人丧失了对这个真实世界所有的感受能力。

人之所以会「听而不觉、视而不察」,是缘于「心不在焉」。当抽象概念与目的性思维彻底取代了心的觉察时,再多的爱也不会被发现。当意识型态彻底桎梏了人心时,再多的深情也无法滋润荒凉的心灵。

许多《何处是我朋友的家》的观众和影评,即使枯槁的心灵被浸润了,却没有能力觉察自己心里的变化。因为太习惯于用廉价的言语去说爱,或刻板的行动去示爱(买鲜花、钻戒),所以我们失去了对深情与真爱的觉察能力。就如同我们看不懂这一部深情的电影。

看着老木匠和阿哈玛德相伴的这一段旅程,许多观众都只是焦躁地被一种极端狭隘的目的性思维所囚禁:想知道阿哈玛德能不能尽快找到他朋友的家,然后赶快回家,免得被妈妈责罚。于是,当老人诉说着他的人生故事时,许多人都不耐烦,以致于感受不出两人间的温柔与深情。

但是,假如把阿哈玛德换成是老木匠的故交,由老木匠陪伴去找村里的一个人,那么,老木匠的谈话是不是就显得很得体,甚至于感人?反之,假如老木匠陪伴的是一位不急着回家的陌生人,我们会对他的谈话有何感觉?「交浅言深」大概是最多人会有的反应。

为什么交浅就不能言深?为什么面对着另一个『人』,我们就不能把心底最深刻的情分拿出来?是不是就正因为我们「交浅不言深」的僵硬意识型态,所以使我们的心都变成荒凉与贫瘠的土地?

就因为我们对「交浅不言深」的世故,所以当阿巴斯和阿哈玛德一起怀着深情与执着,行经成人世界的荒凉与寂寥时,才会显得那么艰苦而孤单,甚至整个画面带着淡淡的哀愁。

五、倾听心底的声音

理论上,电影是一种综合艺术,整合了影像、声音(音乐)、语言(叙事、文学与思想)的多种创作媒体;实践上,大部分的导演还是偏爱以影像和语言(叙事)为说故事的主要工具,声音(音乐)通常是隐身于幕后的配乐,鲜少被觉察。

但是,阿巴斯很重视声音在电影中的地位:「声音产生了画面的纵深向度,也就是画面的第三维。声音填充了画面的空隙。没有现场的特定声音的镜头是不完整的。」[7]

声音在《何处是我朋友的家》里面有很多精彩的演出。影片一开始,是一扇门的长镜头,什么也看不到。但是一大群孩子的喧闹声打破了画面的安静气息,也很巧妙地告诉我们这是一群小学生的故事。另一个让人印象深刻的段落,是当阿哈玛德追着做铁窗的人去找他朋友的家时,半路上追丢了。连观众都无法从画面上看到做铁窗的人究竟跑到哪里去了。但是,骡子的铃声却引导着阿哈玛德和观众一起穿越拱门进入院落。

不同的电影美学,产出说故事的不同方式。但是,对于伟大的导演而言,电影美学不会只是风格或技法的炫弄,也不会仅仅只是学究般的苍白论证,而是为了呈现其内在生命与省思所必要的工具。声音不仅仅只是阿巴斯凸显个人风格的形式语汇,它在引导我们寻觅那看不到的东西。

除了骡子的踪迹之外,什么样的东西是肉眼看不到,而需要用听的?

内心的东西当然不是肉眼所能见到的。阿巴斯所谓的「第三个维度」,与其说是空间上的纵深度,不知说是从银幕穿透向人心的那个向度――那个无形的、精神性的向度。

但是,阿巴斯是在讲内心里面的什么东西?「我必须要说的是,很多人在表达艺术的时候是没有诗意的,而我认为诗意对表达艺术是非常重要的。我不知道什么是艺术,艺术也没有什么框框,但无论艺术还是生活都需要诗意。」

诗意也可以用画面呈现,但它确实不是用肉眼所能看到的,需要用「心」去感受。因此,诗意也可以被理解为一种有如「声音」的无形向度――那个在人心底层回响的声音。

不过,除了诗意之外,还有什么是要用心去感受,而不是只能用肉眼去看的呢?

我想起阿哈玛德在他朋友的村落里穿梭寻觅的情景:所有的巷弄都曲折、蜿蜒,犹如迷宫,不知道哪一个巷弄是死巷,也没有任何一条巷弄可以一眼看出它要把人引向何方;内玛札迪的家就近在呎尺,可以是任何一个人家,但是却又不知道究竟是哪一家;村落里的老人应该会知道内玛札迪的家,但是却没有一个老人愿意回答阿哈玛德的发问;偶而有人愿意回答,但所提供的讯息却都是间接的、零碎的,甚至于误导的。这个发问与寻觅的过程,不就像是我们对人生的发问吗?从童稚的时代起我们对生命或者好奇、或者迷惑,但是我们的发问从来都没有得到过有效的解答;人生的意义就在我们每天的生活里,但是我们却找不到方向。

阿巴斯说,艺术就是在追求「生命的本真」。什么是人生中最本真的东西,什么是生命的真相?「我们生活在一个充满虚假和庸俗的世界。艺术的职责应当是寻找生活的真实,也就是努力接近人的本质存在。我的每一部电影都是通向这个目的地的一把钥匙。真实是不可以得到的,只能接近它。」[8] 就像内玛札迪的家,只能接近,却找不到。这不是说一切的寻觅终归徒劳,阿哈玛德没有找到内玛札迪的家,但是他碰到了深情的老木匠,给了他一朵清泉边的黄色小花――一个富含诗意的生命印记。

不管是深情,或是生命的真相,在寻找它的过程中,与其说我们倚赖的是听觉,不如说是用「心」去感受。诗发源自内在的声音,生命的意义也是一种发自内在的声音。我们需要的,是「倾听内在声音」的能力。

而《何处是我朋友的家》则是阿巴斯抒情的叙事,跟我们讲一个寻找「大家已失去了的东西」的故事。那是一个纯粹内在于心灵深处的故事,因此没有办法用好莱坞夸张的场面调度来呈现,也没有办法用带着强迫性的蒙太奇或特写镜头来呈现。这些手法其实都在干扰我们倾听内在的声音。

只有一整个段落的长镜头,静止地凝视,才有办法给予观众足够时间和宁静,去感受画面里所呈现的深刻情怀:「用场面一段落镜头更好,为的是让观众能直接看到完整的主体。特写镜头剔除了现实中的所有其它元素,而为了让观众进入情景和作出判断,必须让所有这些元素都在场。以尊重观众为原则采用合适的近景镜头,能让观众自己选择感动他们的事物。在场面一段落镜头中,观众可以依据自己的感觉选择特写。」

通过这些长镜头以及声音的隐喻,阿巴斯想要寻找的是真实的人生(或生命),而不是被虚构、幻想,乃至于制造的虚假陶醉。

阿巴斯是「心灵世界的写实主义者」,他不能只靠视觉,所以他需要声音。

六、开放性的问答

《何处是我朋友的家》确实非常地耐人寻味,咀嚼愈久,滋味愈丰饶。乍看像是在讲小孩子的故事,但影像却充满着成人的诗意与忧郁。初尝像是在讲老人与小孩间一份深情,细嚼却满是生命的问答与困惑。

诗歌原本就具有多重的意象,生命的问答更是歧义而多元的。多元是使诗歌与生命更丰饶而活泼,而不是招惹困惑。僵硬的单一性原本就不属于任何文化,而只属于逻辑和刻板的理性思维。

阿哈玛德问路的过程中根一位搬石块的老人对话:「你知道内玛札迪的家在哪里吗?」「不知道。」「你知道内玛札迪的家在哪里吗?」「不知道。」「你知道内玛札迪的家在哪里吗?」「不知道。」完全一样的对话被重复了三次,这是什么意思?是说我们对生命的探问总得不到解答?还是别有其他的隐喻?老人的举动像是被宙斯惩罚的普罗米修司,这到底是一种现实生活的桎梏与无奈?还是面对着无解的人生却不曾放弃的执着?

阿巴斯并没有把他的电影给安置在边界明确的框架里,或者单一的脉络里,很多段落都允许多重的理解和诠释。「我选择让电影没有完成,是为了让观众替我完成。我谨慎的让观众自由地发挥想象力,拒绝给他们一个已经完成的答案。当我们为观众展示一个电影世界时,他们都会根据自己的经验创造一个属于他们自己的世界。作为电影导演,我依赖于这种创造,否则电影和观众将死亡。」[9] 阿巴斯甚至更进一步说:「导演不应该把自己当做售货员。如果一部影片得到观众的一致认同,导演就是罪犯。所有影片都应该是开放性的,提出问题,给观众留下想象的空间,形成自己的观点。如果忽视这种自由,就回到教训观众的老路子上去了。」[10]

尽管阿巴斯说过:「我的电影从来没有受过电影、文学、戏剧,以及我曾经看过或者是吸收过的东西的影响。我所有的作品都是基于我的人生经验。」[11] 但是,他不是那种「先知型」的导演,他只是说故事的人。

《何处是我朋友的家》像是一个充满诗意的神话故事,它温婉地叙说着一段生命中的冒险,并且邀请观众参与这个冒险,一起去寻找那我们所共有,却又早已失去了的内在生命。它的调性悠缓、温馨而不会带给人任何哲理性的压迫,它允许一切可能的诠释,但却绝对不是一部简单的电影。

这是一部可以一看再看,愈嚼滋味愈丰富的电影。

[1] 转引自刘莉芳《伊朗导演阿巴斯专访:真实是只能接近的》,北京文艺网,

[2] 转引自 黄小邪,《何处是我朋友的家》,清韵书院,

[3] 转引自《伊朗导演 阿巴斯‧基亚罗斯塔米》,

[4] 转引自 阿巴斯‧基亚罗斯塔米,《阿巴斯自述 (伊朗)》,单万里译,世纪在线中国艺术网,

[5] 转引自 刘莉、刘倩:《阿巴斯:「从事艺术是为了平息激情和创造力」》,

[6] 转引自《阿巴斯:找寻那些失去的东西》,艺术导报,

[7] 转引自 阿巴斯‧基亚罗斯塔米,《阿巴斯自述 (伊朗)》,单万里译,世纪在线中国艺术网,

[8] 转引自 崔峤,《阿巴斯•立方体》,

[9] 转引自《伊朗导演 阿巴斯‧基亚罗斯塔米》,

[10] 转引自刘莉芳《伊朗导演阿巴斯专访:真实是只能接近的》,北京文艺网,

[11]转引自《阿巴斯:找寻那些失去的东西》,艺术导报,

- 片头的二十几分钟索然无味得可怕,也许是我们看多了跌宕一时难以适应平淡吧。但这个叫阿默德的八岁男孩值得叫人记得深刻。

始终不能忘怀那些演员给人的真实感。启用非职业演员在伊朗电影中非常常见,因为这些电影往除了艺术追求以外往是反映伊朗现实社会的一个重要手段。从那些并非演技的表演中可看出,每一位演员无非是在演他自己本身或者是他熟悉的人,若非如此,表演绝对不可能如此自然无差,也就不会这样感人至深。

说到底这也就是个小学生不小心把同桌的作业本带回了家,为了不让同桌挨骂,奋力寻找同桌的家,希望可以送还本子最后却无工而返选择了回到家中想出一个两全其美的办法——帮同学把作业做完。看着他一路的艰辛执着以及所受到的“挫折”阻拦,着实令人动容:仍在坐月子的母亲对他归还本子的不屑一顾上升到了一顿斥责,坐在街边无所事事的爷爷又给他找来了无中生有的“难题”。然而这一切都阻拦不了阿默德归还本子的决心——他始终喃喃着自责的嘴唇与天真无邪的脸庞让人心生忧怜,他跟随一个他认为是同学父亲的人再次翻山越岭寻找同学的家。

“若是换了我,该是会帮着把作业写完才是,事情不就简单许多了么。”这个想法兀然从脑中冒出了。然而下一秒我感到了一种轻微的恐惧:刚才同情着面对长辈冷遇的阿默德的我,此时此刻又被松懈下来的心态整个打回了原形:我已然用一副成年人的嘴脸,以成年人惯常的思维方式及姿态居高临下地审读一个孩子的天真。

随着时光的推移,我们活在世上的时间终究不可遏止地被从八岁拉长到了十八岁、二十八岁、三十八岁……而在这其中流逝的绝不仅仅是时间,更多的或许还是作为某一年龄阶层的某种独特气质,这种非实体的精神物质被时间所磨平,而环境与身份的转变又不再允许我们使用年幼的思维方式应对和考量生活的种种。我们逐渐削弱、最后完全丧失了天真烂漫的坚持,这种转变首先是外在,可以是语言与衣着,而后是内心,比如价值和思维。这就像是缓慢的化学反应,氧化的侵蚀永远是由表及里。我们竭力地追求着成长的快感,享受着脱离幼稚的茧蛹的生命体验,热衷于成人理智化的行为情感方式:不偏不倚的泛结晶思维方式——不再耽于天真,忙着融入群体,忙着该死的事务性事务,忙着把时间杀死追逐幸福生活,更为现实,更为物质化,更为趋向于庸碌的人。丧失天真,这就是成长的代价。

仔细想来。这是一件多么可怕的事情。

曾经在日本文学文化课上听艾菁老师讲过《枕草子》中的一则——

“什么是美?美就是春天里的小孩子兴致盎然地爬到大人的前面,用缠着丝带的小手搓起一颗小小的灰尘给你看。”

我诚然觉得这则小品美妙得相当地道,请原谅我只能这样形容。我的确发自内心地喜爱着这些简单天真的生命体验,但有时却会悲哀地体会到自身的力不从心。在孩子眼中所看到的东西,有些许,在我们的视角中已经不可补救地缺失了。孩子与成人的价值观在根本上是经历了蜕变,是截然不同的。在这个意义上,成长本身无异于一种毁损。

导演阿巴斯在无镜头感下所营造的心酸,就仿佛一把软的刀子在心上划出一道道冰凉的伤口,但他却没有一路“偏激”下去。而是采取了一种更为柔和的手法结束了整个影片:当阿默德的同学正为自己将要受罚而欲哭无泪时,阿默德及时赶到,却将两人的作业本弄错——细心的观众一定会知道两本本子的笔迹可是一样的——但老师似乎并未发现,却表扬了他们的作业:好。

也许这是一种心灵的慰藉,一种补偿。这种似曾相识的手法令人联想到另一部伊朗影片《小鞋子》,看似风马牛不相及的剧情却有着相同的走势、同样深刻的内涵和某种隐喻一样的结尾,以及同样以儿童作为主描绘对象——这又不得不让人记起那部风靡一时的《菊次郎之夏》了。这些透露着美好朴实本质的电影们,无不带给我们以美妙的感官享受,以及对于纯真和儿童的思考。 - 伊朗是个神秘的国度,我最喜欢的儿童电影几乎全部来自伊朗,最为人熟知的《小鞋子》、《我在伊朗长大》、《乌龟也会飞》、《天堂的颜色》,以及大学时候舍友给我推荐的《黑板》。这片封闭而贫瘠的土地,诞生了无数优秀触动人心的现实主义作品,前不久刚去世的阿巴斯就是创作这些伟大电影的大师之一。

戈达尔曾说过:“电影始自格里菲斯,止于阿巴斯。”如果说格里菲斯代表着电影语言及形式的创新、电影表现能力的探索,而阿巴斯则是向着电影“本性”的回归。那么,这种“回归”是对过往电影观念的“重复”,还是站在了更高的出发点?让我们从阿巴斯的一部电影说起。

看阿巴斯的《何处是我朋友的家》时,想起来《枕草子》中的一则—— “什么是美?美就是春天里的小孩子兴致盎然地爬到大人的前面,用缠着丝带的小手搓起一颗小小的灰尘给你看。”阿巴斯的故事都很简单,总是起于一个微小的事物,却用一整套基于这微小事物而建立起的逻辑让你彻底走进他的世界。他这种逻辑和叙述方式,在这部1987年诞生的作品中表现极致。

这份简单的美打动了世界。阿巴斯在他47岁这年第一次得到了西方世界的承认,在瑞士洛迦诺国际电影节上捧回铜豹奖、费比西奖、评审团大奖三项大奖,也让伊朗的儿童电影一举成名。真实感、代入感,这是阿巴斯这部电影给观众最直观的感受。淡淡的写实,简单的故事,轻柔的絮叨,看似无趣且繁复的碌碌庸常,这部把镜头转向了儿童的电影,却有着千丝万缕越过儿童身后的意义。

1.一种“轴”

儿童的世界里,没有小事。电影里的小男孩阿默德在成人看来很“轴”,他有着儿童特有的憨、执拗、甚至傻气。当长镜头扫过静静的山岗和跑动的孩子的身影时,你无法不为这种久违的特质所感动。

这种“轴”,体现在大量奔跑的镜头中。在这部几乎没有内心戏的电影中,阿默德执着的奔跑和单纯的眼神就是表现阿穆德这个孩子善良和坚持的唯一方式,不得不说,阿巴斯把简单的东西不断强化,是柔软的故事里极其有力的一笔。

阿巴斯说自己一开始看的都是美国经典电影,但在他青少年时期,意大利新现实主义影片走进了他的生活。阿巴斯的早期创作可以划分为两种类型,其中《面包与小巷》《课间休息》《过客》等影片确立了以孩子作为关注的焦点,通过明暗光影与影像节奏的精准把握,将孩子的经历诗意地编织成生活寓言。持续到《何处是我朋友的家》,阿巴斯都主动将孩子作为表现对象,深刻影响了伊朗电影的整体样式。

阿默德身上有一种自始至终的努力和执着,他一次又一次的奔跑和上路,问着形形色色的人“你知道穆罕默德的家在哪儿吗?”在收到“没听过,我不知道”这样的回复后,他从没有放弃,而是一遍又一遍重新询问。于此同时,他对老师说的“明天再不带作业来,就开除你”笃信不疑。因此在大人想撕掉这作业本里一页纸时,他的不安和委屈在脸上表露无遗。说到底,一切还是来源于对成人话语的恪守和害怕。

诗作和照片中的诗意也一以贯之地呈现在阿巴斯的电影作品中。电影中的人物,无论是成人还是孩子,都始终处在路途之中,在往复之中传达意旨。《何处是我朋友的家》中,主人公阿默德对朋友家门的寻找在往复之间变成了一种徒劳。

2.两个世界

相比于儿童的简单和“轴”,成人世界则相反,到处是来自阅历优势的傲慢和自以为是。片头几句来自于阿默德妈妈和祖母的“阿默德,去拿奶瓶”、“阿默德,去拿尿布”这种祈使句式,以及老师定下的规则“我没说坐下不能坐下”、“我没让你讲话你不要讲话”等,还有阿默德的祖父谎称没烟让阿默德去拿烟,头头是道对朋友讲叙教育后代的方式:可以忘记每周给孩子零花钱但一定要两个星期打一次。

我们仿佛都能从这些话本身找到和自己童年相关的投射——规则、严厉、不可触犯。孩子在成人眼里是一个被严格规范的本体,从小就要被训练得循规蹈矩,孩子们的情感和意见相对于成人们的关注是那样渺小而易被忽略。因此当阿默不断对大人们提出询问和要求的时候,他就类似一团透明的空气,没有得到任何回应。

同时,成人世界还弥散着一种孤独与软弱。当阿默德被铁匠强硬地夺走练习簿并死区一页时,他却只能默默地忍受着,眼睛中露出一份软弱和无所适从。阿巴斯用他看似单调的长镜头叙事,迫使你安静地等待,认真地观察,发现其中的故事和人与人之间的秘密。

和这个信息同步的还有木门与铁门反映出的人生理念,年轻人喜欢铁门,他们认为铁门不会坏,可以用一生一世。而老人们却眼见着木门年复一年的使用说:“铁门也许可以用一世,但他们不知一世有多长。”

3.寂静深处,本真光辉

伊朗电影常常启用非职业演员,因为这些电影往除了艺术追求以外往是反映伊朗现实社会的一个重要手段。从那些并非演技的表演中可看出,每一位演员无非是在演他自己本身或者是他熟悉的人,若非如此,表演绝对不可能如此自然无差,也就不会这样感人至深。这就是阿巴斯的一大特点——真实感。

已经很晚了,阿默德最后还是没有找到同学家,他垂头丧气,忍受着饥饿和劳累,冒着回家被打骂风险回了家。一阵狂风吹开房门,院子里白天妈妈晾着的物什在翻滚。阿默德看着外面,看着他的母亲,这个在白天有些机械和冷漠的母亲,在晚上也怜爱地问他要不要吃饭。这样的场面充满了真实感。

阿巴斯很好地感受着生活,插入了这样一段充满“灵气”的画面,在非常纪实甚至有些沉重的氛围中加入一种非叙事的诗意,借着狂风,也让那些未经人物之口表达的情感得以抒发。

对很多导演来说,三大最难拍的戏,其中之一就是孩子的戏。但阿巴斯偏偏最擅长和非职业的演员——孩子们沟通。儿童成了阿巴斯早期电影的唯一主题——当然,这也是在伊朗严厉的清规戒律之下最安全的主题。

正是他对孩子世界生动自然,又纯真诗意的表达,拉开了伊朗儿童电影起飞的序幕。后来几代伊朗导演,贾法·帕纳西(1995《 白气球 》)、马基德·马基迪(1997《 小鞋子 》)等无一不受到他的影响。从1980年代末贯穿整个1990年代,孩子几乎成了伊朗电影的代言人。

4.他的双眼“永远是睁开的”

阿巴斯说:“我更喜欢让观众在影院里睡着的电影,我觉得这样的电影体贴得让你能好好打个盹,当你离开影院的时候也并无困扰。也曾有电影让我在影院里睡着了,但就是同一部片子又让我彻夜难眠,思考它直到天亮,甚至想上几个星期。这是我喜欢的电影。”他也的确这么做了,拍了不少让人昏昏欲睡的影片,不管是《樱桃的滋味》还是村庄三部曲里的某一部,而同样,这些电影也让人深省,甚至怀念。

阿巴斯的电影是高度个人化的,具有典型的“作者电影”特征,他经常身兼数职,相对来说,他拍摄的这些小成本电影,比一些动辄上亿的、启用大卡司的大片来的好看很多。

从镜头语言来说,阿巴斯并不喜欢花哨的镜头。阿巴斯反对过分切场景,在阿巴斯看来,特写起的是强调作用,但是只要达到强调的目的,管它用什么样的镜头呢? 此外,阿巴斯还认为,特写镜头有时并不意味着距离拍摄对象太近,大全景也是一种特写,比如《橄榄树下的情人》结尾的大远景。

这部电影中,叙述视角一直跟随着阿默德,只有两次例外:一次是阿穆德的爷爷跟旁边的老头就如何教育孩子的一番讨论,另一次则是后面陪阿穆德找同学家喋喋不休的老木匠。可见,“还作业本”的艰难过程不是阿巴斯的重点,阿默德一路遭遇背后那股情感的潜流才是他所要突出表现的。

这就是阿巴斯,看上去浑然天成,不事雕饰,却从平凡的事件中揭示人类最深的情感。他不遵循于任何已有的电影范本,只遵循于真实的人生体验,遵循于自己观察到的生命的真相,人物的内心。他让非职业演员,也能从中找到与他们自己的生活经验的共鸣,恰如其分地流露出人物应有的情感。所以说,儿童间的那种真情算作阿巴斯用于言说思想的一种方式,庞大的信息量已经让这部“儿童片”变得深远,童心成了负载思想的外壳。