月光男孩 Moonlight(2016)

简介:

- 奇伦(艾什顿·桑德斯 Ashton Sanders 饰)的母亲宝拉(娜奥米·哈里斯 Naomie Harris 饰)吸毒成瘾根本无心照顾孩子,奇伦从小在孤独中长大,因为过于瘦小的身材而时常遭到周围人的欺侮和作弄。一次偶然中,奇伦结识了毒贩胡安(马赫沙拉·阿里 Maher shala Ali 饰),从此,胡安和其女友特蕾莎(加奈儿·梦奈 Janelle Monae 饰)的住处成为了奇伦的第二个家。

演员:

影评:

【就在刚才,奥斯卡颁奖典礼爆出史上最大乌龙。好莱坞传奇沃伦·比蒂和他当年的银幕搭档费·唐纳薇宣布《爱乐之城》获得最佳影片,该片制片人已经在台上致受奖辞了,结果发现信封里的卡片上写的不是自己的片子。目前官方说法是工作人员搞错了信封,比蒂拿到的是最佳女主角的信封,因为卡片下方的“最佳女主角”字很小,估计老爷爷老奶奶眼睛看不清,虽然有疑问但也只好照着大字宣布了。就这样,《月光男孩》上演惊天大逆转,直接从台上拿走了《爱乐之城》本已到手的小金人。坊间的另一个玩笑是,伊莎贝尔·于佩尔应该好好检查一下最佳女主角的颁奖信封是不是也有错误。《托尼·厄德曼》的导演马伦·阿德估计没有必要复查最佳外语片信封,伊朗影片《推销员》爆冷获胜,基本上是特朗普做了免费推手——他一月份将伊朗列入禁止入境国家,导演法哈蒂宣布不出席奥斯卡以示抗议,于是没看过片的学院成员也就直接把自己的抗议票投给了《推销员》。】

美国非裔与好莱坞的恩怨是个值得大书特书的社会文化史题目,从源于戏剧传统的白人画“黑脸”(现被认为极具歧视性)到海蒂·麦克丹尼尔斯凭《乱世佳人》(1939)拿下黑人演员第一座奥斯卡奖,虽然有传奇导演普莱明格大获成功的全黑人音乐歌舞片《卡门·琼斯》(1954),但非裔银幕形象长期被局限于奴隶、佣人、罪犯等社会边缘角色。九十年代起,非裔电影人开始成规模地获得突破,银幕上正面形象猛增,有了更多黑人艺术家创作、黑人演员演绎、从非裔社群角度讲述自身经历和故事的电影,有人为了图方便称之为“黑人电影”。

然而这样的影片数量还很少。去年奥斯卡因为连年没有非裔演员获得提名而犯了众怒,推特上#OscarsSoWhite(奥斯卡太白)的话题标签铺天盖地,身为非裔女性的学院主席谢丽尔·布尼·艾萨克斯被迫宣布在2016年学院新成员中多吸纳少数族裔。仅仅一年后,“黑人电影”就在学院奖上大放异彩:有极具娱乐精神又有教育大众意义的《隐藏人物》,有脱胎于戏剧专供演员飙戏的《藩篱》,有感人至深且艺术成就很高的《爱恋》讲述美国反异族通婚法的终结,纪录长片单元更有三部涉及非裔话题的作品。

然而,除了纪录片的真实之眼,剧情片中的“黑人电影”在内容上仍然程式化地展示黑人社群形象,缺乏多样性。2014年问鼎奥斯卡的《为奴十二载》是一部美国非裔“正史”的宏大叙事,2011年大热《相助》和今年的《隐藏人物》也以平权运动为背景。很多“黑人片”实际上是对白人作品和社会的一种反作用,虽然这里面有不少必要的工作,但这样的创作应该在八九十年代就做得差不多了。《为奴十二载》上映居然是2014年而不是1994年,本身就说明美国电影工业长期以来种族问题严重。其余如两年前的《芝拉克》和《奎迪》这种把刻板印象用古希腊戏剧或者好莱坞经典包装一下继续拿出去卖的,只能算是非裔影人对大众娱乐的一些贡献了。

去年圣丹斯大红大紫但因导演内特·派克曾涉嫌性侵而被遗忘的《一个国家的诞生》,从片名就剑指传奇导演格里菲斯的同名作品。那部1915年的《一个国家的诞生》在影史上地位显赫,但片中黑人形象的不堪和对三K党的正面刻画都引起很大争议。本届最佳纪录片提名作品《我不是你的黑鬼》中提到,格里菲斯这部电影直接引起上世纪二十年代三K党在美国的复兴。内特·派克的《一个国家的诞生》正是格里菲斯作品的一种反转,讲述一个黑人奴隶牧师逐渐成长为起义领袖的故事,把格里菲斯的白人英雄主义直接转译成了黑人英雄主义。这种“黑人电影”表面上的繁荣,实际上是把许多非裔艺术家的创造力汇成一种有套路可循的亚类型,要求作品击中身份政治中的每个敏感点,塑造另一种定式的黑人形象,几乎成了一种文化上的种族隔离。

幸好,有了《月光男孩》。

影片改编自耶鲁戏剧教授、黑人同性恋者塔瑞尔·阿尔文·麦克拉尼带有强烈自传色彩的剧目《月光下黑人男孩很忧郁》(In Moonlight Black Boys Look Blue),再加上导演巴里·詹金斯自己小时候的经历(片中的母亲形象几乎就是他自己的妈妈)。全片分为三段,分别讲述主人公童年、青少年和成年时期的故事。黑人男孩奇伦因母亲吸毒而长期缺乏爱和关心,性格内向、身材瘦小的他常被同学欺负,被唤作“死基佬”(faggot)。奇伦结识毒贩胡昂和他的女朋友特蕾莎,并在他们那里找到了久违的家庭温暖。青少年时期的奇伦与唯一好友凯文发生性关系,但凯文迫于同辈压力对他拳脚相向后,奇伦彻底狂暴,对长期欺凌他的校园恶霸下了狠手,也因此与很多美国黑人男性一样,跟警察、监狱打上了交道(黑人男性入狱问题参见提名最佳纪录长片的《第十三修正案》)。最后一段中,奇伦到了新的城市,和过世的胡昂一样成为毒贩头子,但对自己身份的犹豫和对凯文的爱依然占据他内心的全部。

詹金斯和沙泽勒一样明白,作为一个拍第二部长片的年轻导演,他必须从一开始就慑住评论者和观众。就像《爱乐之城》开头歌舞的一镜到底,詹金斯从一开始就调动自己最精湛的电影语言,为全片定调。他选择从毒贩胡昂冷酷高傲、不可一世的形象开始,高调开场,镜头围绕本就雄壮非凡的演员马赫沙拉·阿里漩涡式旋转,把充满危险的环境包裹在自信满满的胡昂身上,也昭示着他对周围环境的高度警觉。接着是奇伦被同学追打时的手摇镜头,堪称年度最恰当的手摇使用之一,进入主观世界无限放大人物情绪。这样精准的镜头语言贯彻全片,加上配乐中交响乐的使用,让强者柔和下来,让弱者崇高起来,两者间的转换也就一点都不突兀。

如果硬要按身份归类,《月光男孩》是一部真正意义上21世纪的“黑人电影”,它给黑人男性的刻板印象打上了问号,以一个黑人同性恋男孩的成长历程,拷问美国文化和黑人文化中的男性形象。它讲的不再是美国非裔苦大仇深的正史,也超越了黑白二分的世界观,进入一个细腻而个人的叙事中去,真正把少数族裔人物作为有血有肉的个体展现给我们看。同为黑人同性恋者的《纽约客》戏剧评论家希尔顿·阿尔斯说:“詹金斯在整部影片中都避免了我称之为黑人式夸张(Negro hyperbole)的东西,即那些常用来表现美国黑人生活的陈词滥调。”

詹金斯不给你看胡昂生活中暴力的一面,而是展现他的家庭生活,他对奇伦的温柔。他与小男孩“男人间的谈话”不是任何残酷的成长仪式,而是在海上教他游泳,肉体、海水和天光的美感让人忘记他的黑道背景。他托住孩子学浮水的一幕,固定镜头和舒缓的音乐与之前毒贩三百六十度的警觉和小男孩的仓皇奔逃形成极端对立——这是在教他爱和信任,教他说人生中有些时刻你不必防备身后或是惊恐不安,紧紧盯住眼前你爱的人,哪怕要为此付出沉痛的代价。

这样一部影片对性的处理难度极高,首先在银幕形象的传统中,起初有把黑人男性塑造成性欲过强的原始人、强奸犯的污名化,也有后来大众传媒里被“去性化”的黑人男性。这两种极端恰恰也是银幕同性恋形象的历史,从一开始的“去性化”,到后来酷儿电影对性爱镜头的痴迷。詹金斯利用片中迈阿密的气候背景,大量展示男女肉体,全片保持很高的性张力,但唯一一次做实是沙滩上两个青少年间笨拙的浅尝辄止。初尝禁果的青涩大家都有,两个底层的黑人男孩和中产白人家的男孩女孩并没有不同,他们有真实的欲望,但并不是性爱机器。

影片让这些“有违常理”的细节显得如此自然,然后我们才发现,其实有问题的是这个“常理”本身,它不过是社会对一个群体的固有印象。童年的奇伦问胡昂和特蕾莎什么是“死基佬”(faggot),自己是不是“死基佬”。我们得到的不是暴怒、戏虐或怎样“做个男人”的说教,满身腱子肉的毒枭表现得像个开明睿智的大学教授,给出了影视作品中最好的性教育戏之一。这真实吗?正常吗?也许是之前那些类型化、脸谱化的“黑人电影”让人觉得这样细腻自然的细节不该出现吧。虚构作品本身没有“真实”之说,只有“可信”,而观众对可信度的判断与社会话语紧密相关,这个话语反过来又是要作品参与制造的。

《月光男孩》呈现的是一个全非裔的世界,所有有台词的角色都是黑人,片中也找不到刻意对白人言说或对白人社会的反动作。这是个自成一体的黑人社会,它有底层有毒品有犯罪,但也有其他所有群体所拥有的一切。它不相对于任何他者而存在,它是自洽的。但这个纯黑人的世界又调动观众的常识,时时指向现实中仍然存在的问题,不怒不悲地展现下层社会,暗示种族在社会分层中的作用,还有黑人男孩和国家暴力机器的关系。于佩尔说《她》是一部“后女权”电影,对于主人公米歇尔来说所有斗争都已取得胜利,她只需要做她自己。套用同样的说法,《月光男孩》是一部想做“后种族”而不能的电影,但这至少是一次伟大的尝试。所以当我说它是“最后一部‘黑人电影’”时,是说它所努力的方向在于废弃“黑人电影”这个毫无意义的说法,完全跳出刻板印象的束缚。(之前做过同样尝试的,可能只有2014年的讽刺喜剧片《亲爱的白人们》。)虽然为时代所限,无论从创作、传播还是舆论的解读上,詹金斯的作品还是背负着非裔艺术家命运的沉重,但它却给今后美国电影所有少数族裔的实践指了一条明路。当然,路可以有很多,这只是其中一条。

这部片子与“黑人电影”传统真正的关系不在银幕上或剧本里,而是在幕后。《月光男孩》的三位制片人之一正是《为奴十二载》的幕后主宰杰瑞米·克莱纳,他凭后者拿下最佳影片后,立刻炮制出一部同样黑人题材的《塞尔玛》(2014),反响大不如前,去年就弃黑人题材而转投政治片《大空头》。《月光男孩》的另外两个制片人迪·加德纳和阿黛尔·罗曼斯基都是女性,这也是奥斯卡八十九年历史上第一次看到台上手握最佳影片小金人的女性多过男性。她们带来一部不急不躁的个体叙事,把集体困境具化为一时一地的特定人物,而不是把人当符号来对待。如果说克莱纳把“黑人电影”送上了美国电影产业的最高宝座,那么《月光男孩》则为这一“类型”打开艺术和社会意义上新的创作纪元——《为奴十二载》需要奥斯卡,但奥斯卡需要《月光男孩》。

(本文发表于《三联生活周刊》微信公号2017年2月27日。未经授权,严禁转载、引用。)

本文提到的片子,按出现顺序排:

个人微信公号PostCoitum

个人微信公号PostCoitum- 这部改编自Tarell Alvin Mccraney自传性质剧本(甚至不能算是剧本,按照tarell本人的说法,只是artist try to figure things out)的电影,讲述了迈阿密海滩边一个黑人男孩的成长。三个篇章,little-chiron-black, 以非连续性的时间,串联起主人公在不同阶段的经历。故事的开端被设定在Miami的 Liberty City,这个因african american聚集度而出名的neighborhood。同龄人的欺凌,喜怒无常的嗜毒母亲,家庭中父亲角色的缺失,主人公chiron就是在这样的环境中长大。

童年时,生活中难得的温暖来自向母亲提供毒品的毒贩,他解救了被困在小房间里惊魂未定的chiron,请他吃饭,教他游泳,坐在海边讲述自己的童年,温柔地告诉瘦弱缺爱的男孩,in moonlight, black boys look blue。男孩站在海边,抬起脚,跳进扑来的浪花,红色的衣服在蓝色海面的衬托下跳跃出难得的轻盈。这是一次点题式的交谈,更是电影中创造出时空交错感的最重要的回忆。海滩从此成为一个标志,青春期初次身体触碰的忐忑,公路旅行时的叠镜,以及成年后初恋爱人屋外的浪花声,蓝色串联起经历,无比慷慨,摆脱时空的限制。Barry Jenkins,这个幼年时的家庭环境与主人公相似的黑人导演,用区别于一般黑人文化的含蓄而满怀忧愁的诗意,将tarell个人化的瞬间与记忆转换成流畅的视听语言。给简单的故事注入了不动声色的力量。

除此之外,细心的观众会在诸多细节中捕捉到这个细腻的黑人导演和东方文化之间的联系。三段故事里,无论是家中的装饰,旅途中响起的伴奏,或者穿着白色工作服的厨师kevin,都和王家卫的美学有着相近的气息。的确,导演也坦诚,《最好的时光》与《春光乍泄》,都是他的心爱之作。这就不难理解,为什么它所呈现出的黑人男孩的成长与生活,与以往影视作品中的所描绘的,有巨大的改变和差别。如果说08年那部medicine for melancholy像是一部出色又极具情绪张力的实验作品,moonlight就是导演对自身审美体系的一次扩充、加强与整合。对比强烈的色彩,闪回的梦境,某些时刻声音的消失,都能看出他对形式感和诗意的追求。在纪录片the first Monday in May中,王家卫作为met gala的文化顾问,和当时的策展人Andrew Bolton讲到过一句听起来与鸡汤无异的道理:seeing everything is seeing nothing。这句话放在这里,似乎能很好的阐释这部电影在某方面所陷入的一种处境:导演尽力在每一处需要彰显情绪的情节中渲染,却终究还未领悟到留白的重要性。

然而即便有这点不足,电影的表达方式依旧是令人着迷的。最令人印象深刻的是三次主人公视角的旋转,前两次是危机中幸运遇到相救的手,第三次则是在微渺的希望中被彻彻底底打倒。如果少年的觉醒都需要一个时间节点,那么chiron的则诞生于被绝望激发出的反叛意识的实践。从此以后,未来和过去被割裂,彼此平行于异时空,瘦弱的少年变得强壮,在佐治亚开始新的生活。

然而这种割裂又是极其被动的,觉醒之后的少年并没有得到本该到来的公平和理解,而是在爱恋对象百感交集却又无力的眼神中,遗失了少年时代最后一根稻草。第三章中,镜头下寡言的full grown up man, 拥有着和少年时一样似张非张、犹豫紧张的双唇,独来独往,醒来时身边只有金表和闹钟,看不见俗世定义中毒贩应有的气魄。

对于chiron来说,觉醒只像是饥肠辘辘时反复摩擦的胃壁,纵使成年后努力摆脱年少时被罢凌的记忆,得来的也不过是日复一日的隐痛。他的内心永远停在了好友kevin重拳相加的那一瞬。关于背叛,关于谅解,关于告别,在贫民区长大又拥有一个毒虫老妈的他从未有过明朗的认识,然而一片模糊中,世界又给他一次打击。这样看来,所谓新生活实在像是一个荒谬的玩笑。在自救的渴望中背离,世界却从未察觉这个年轻人的痛楚。就算日后练成一副健硕,模仿着儿时的偶像干起了毒品交易,拨开一层层不可摧的外壳,内心的疮痍依然在,而那些奋力修补好的回忆,其实一碰即碎。

因此,那场因突然而至的一通电话而起的旅行,意义更加重大。

旅行的开端,导演镜头里的空气是清冷的,遥遥看去,画面被切成两块,几秒内,某种强烈的情绪由点连成线,再汇集成面,由静止到蔓延,流淌出眼眶,充满整个旅途,却又在被感知的一瞬间,被突如其来的海浪稀释了:万般难言说,化为忧郁,冷静的镜头语言之下,蓄势张力。然后,车慢慢驶入那一片翻涌的记忆,在模糊中前进,最终消失不见。一片蓝色中,少年的白衬衫被海风吹起,陌生的背影让人想起另外两个奔跑的孩子,好像又回到刺目的青草地。追赶,解围,靠近的侧脸,那里有关于爱最接近现实的存在。

十年之前,黑人男孩儿固执的向与家相反的方向走去,可是现实告诉他,逃避并不是摆脱。于是10年过去,当再次触碰到家的外缘,曾经的little驾车驶过清晨的愿景与黄昏的暧昧,终于发现,一条相反的路代表的,从不是另一个目的地,而是人生给予他阴差阳错的兜转与等待,让我们在推开新的一扇门之前,能够拥有足够的勇敢,去赋予爱以自己宽容的新定义。

chef’s special, 一饮而尽的红酒,逼仄空间里的对视,开启的是真正的成长,爱人的温柔不再是一片斑斓梦境中飘渺的烟圈,而是那一片从来没有被遗忘的海滩,是海浪拍打岸沙,是可以袒露心声放下伪装的哽咽,是终于可以轻靠的肩膀。

影片的最后,站在海边的little扭过头,看向荧幕前每一张被蓝色映照得莹莹的脸庞。时间从这里开始非线性的旅程,过去与未来,以最熟悉的姿态初开新的篇章。梦中人拥你入怀,车牌上的nickname不再只是一个贞操般的悼念,而是生活的又一个起点。in moonlight black boys look blue,他的眼神坚定,却又缱绻着时间托付给成长的意义,在那一瞬间,人生终于找到了原谅与和解的出口。

而这一个瞬间也让太多人明白,为什么即使瑕疵存在,媒体仍愿意用真挚和热烈的赞美表达对这部电影的喜爱。偷师东方美学的诗意,导演在光影中给了所有人一个看似破碎时则完美的童话,它告诉每一个曾经或者正在试图摆脱惨痛回忆的观众,aching memory是能蜕变为温柔的,这与政治正确无关,与黑人议题无关。那些挂着眼泪走出影院的男男女女,也又一次验证了:

原来回归与被拯救的方式,全球,全人类,都通行。 - (1/18/2017:《月光男孩》是我2016年十佳里的第二位,仅落后于《爱乐之城》。我后来又写了另外一篇更长的回顾影评,讨论这部电影以及它对黑人电影的意义,希望大家喜欢:)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

这是最简单的故事,却又是最深邃的故事;这是由最私人的经历所编写出来的生活,却又诉说着人类最普遍的生活;这是最特立独行的电影,却又是本年度最依靠光与影打动着观众的电影。

这是《月光男孩》,很可能是2016年最好的电影,甚至很可能没有之一。 《月光男孩》

《月光男孩》

《月光少年》是黑人编剧型导演巴里•詹金斯时隔八年为大家带来的第二部长篇电影作品。跟他上一部作品《忧郁的解药》跟踪一对突然互有感觉的陌生人仅仅一天不一样,《月光少年》跟踪的是主角从男孩到男人的转变。而这部电影细腻的剧本,则改编自黑人剧作家,同时是麦卡锡天才奖得主的泰雷尔•麦卡雷尼的舞台剧作品。

我试图寻找与这部电影一样华美的语句去总结它的剧情,但却无功而返。《月光男孩》讲述的可以说是一个再简单不过的故事,而它诉说这个故事的方法则是那么的工整。我们分别跟踪主角塞隆在小孩,青年,男人阶段的三段经历,籍此试图去了解他的一生。虽然打着“这是一生的故事”这个旗号,电影却在三个阶段之间有着大量的留白。我们甚至只能看到塞隆生命中简短的几天,以及那些为数不多影响着他生命的人。而电影中他的三个生命阶段,则由黑幕硬生生地隔开。每当我们沉浸在故事中为他的生命而感到苦楚时,黑幕总是伴着玄妙的蓝点或者红点到来。仿佛在预告将要进入下一个阶段的同时,不断提醒着我们眼前的仅仅是一部电影而已,无论它是多么的真实。 i. Little; ii. Chiron; iii. Bl

i. Little; ii. Chiron; iii. Bl

出生在贫困单亲家庭的塞隆从小被称为“小不点”,从小憎恨着依赖毒品的母亲,从小被周围的同学欺凌着叫他“基佬”(faggot,实在不知道要如何翻译才能达到这个词对同性恋者的极度侮辱)。沉默寡言的他遇到了有着与毒枭身份不相符充满着怜悯之心的胡安,给予他缺乏的父爱。胡安让“小不点”借住在他家,教“小不点”游泳。他还跟“小不点”讲述他自己往昔的故事——那个来自古巴,因为在月光的照耀之下肤色变成蓝色而被称为“布鲁”的男孩,成为了今天这个刚硬的男人。“总有一天你要决定自己到底是什么样的人,”胡安这样跟“小不点”说道,“别让其他人给你做这个决定了。”我们后来发现这句话或许给了“小不点”一生最为重要的启发。

转眼间“小不点”已经拔高成为了瘦骨嶙峋的高中生塞隆,而小时候保护着他的胡安也在观众毫无准备之下在屏幕以外离开了人世。本已举步维艰的塞隆,更需要面对毒瘾日渐增长的母亲,甚至要为她付钱买单。同时,渐渐懂事的他似乎已经慢慢明白接受了自己同性恋的倾向,更是与戏称他为“布莱克”的朋友凯文有着那稍瞬即逝的美丽火花。但他依然是同学们的欺凌的对象,让人更为痛心的则是凯文被迫成为伤害他的一员。愤怒不已的他终于忍不住以暴力反抗,可惜以暴制暴终究逃不过法律的制裁。

十几年后,当长大的塞隆变为“布莱克”进入我们的视线时,他身体上的改变大概是我们最为震惊的地方吧。披上了满身肌肉作为盔甲的他,如今似乎踏着胡安的旧路,成为了亚特兰大街头的毒枭。然而这个看似强硬无比的男人,在与母亲冰释前嫌的时候依然留下了温柔的眼泪;然而这个看似日常言语中充满着威势的男人,在见到“旧爱”凯文的时候依然无法组织自己的语言。故事的结尾,“布莱克”终于敢于面对自己是怎么样的一个人。他不再嗔怒于别人的眼光,只想做一个真正的自己。 马赫莎拉哈什巴兹•阿里给出了电影中其中一段精彩的演出

马赫莎拉哈什巴兹•阿里给出了电影中其中一段精彩的演出

上面的只言片语,或许概括了《月光男孩》的剧情,却完全无法表达出它深沉的含义以及对观众们内心的冲击。当结尾的题卡出现在我们眼前的时候,还未回过神来的我们感受到的只能是那道不明的沉重与痛苦而已。

这一方面得益于配角们精彩的演出,尤其是饰演胡安的马赫莎拉哈什巴兹•阿里精彩细致的表演。这位从《纸牌屋》走入大众视线的实力派黑人演员是那么的让人有着安心的感觉,以至于即便他有着毒枭的身份,观众们却依然能接受到他对“小不点”细腻的爱。尤其是教“小不点”游泳那短暂的一幕,配合着异乎寻常地神圣的弦乐,仿佛是他给“小不点”的洗礼一般,真挚而让人感到充满父爱。

而仅在剧组三天的娜奥米•哈里斯则为嗜毒母亲宝拉带来了截然不同的深度。虽然是一个容易让人生恨的角色,哈里斯对宝拉为数不多的对白和动作的拿捏却能传达出她生活中的艰难。实际上,剧本给予宝拉这个角色的戏份实在是少之又少,但我们似乎却能想象出电影篇幅外她的挣扎。而当最后她试图向儿子道歉悔过时,我们似乎终于能够相信,无论她的行为是多么的恶劣,她从来都是深爱着儿子的。

反过来说,类似给予宝拉这个角色这样大量的留白,大概是《月光男孩》最为迷人的地方吧。我们只能去幻想每一幕之间所发生的事情,去感受每位角色所经历的痛苦。例如安德烈•霍兰所饰演的年长版凯文,虽然精彩的演出给角色增添上了生活现实,我们却还是不禁猜测着此前的十年他到底都经历了什么才从一个话痨少年变为一个那么沉默的男人。又或许我们并没有猜测,但却依然能感到他的痛苦。

但无论这两位配角做得有多么的出色,都不可能掩盖饰演塞隆三个不同阶段的三位演员对这个角色那让人难以置信的演出。坚忍而寡言,或许是演技中最简单而又最难表达的东西了吧。它是那么的简单,因为剧本上写着演员要做的似乎只是如木讷一般地出现在镜头前罢了。但它又是那么的困难,因为演员需要用最细微的表情动作和瞬间表达出角色内心的挣扎,同时传递给观众深沉的情感。而这三位演员做到了,尤其是饰演“小不点”的非专业演员阿莱克斯•希伯特和饰演“布莱克”的特雷温特•罗德斯,我们似乎都能从他们的眼神中感受到他们想对其他角色说的话,以及想对观众说的话。他们的表演是那么的完美,以至于几乎没有对白的塞隆,在剧终时依然能打动着我们,让我们感到他所感到的痛。 “你是谁,塞隆?”

“你是谁,塞隆?”

即使因为《月光男孩》是剧作家麦卡雷尼的半自传而使得它的故事有点过分的私人化,我们却能感受到电影故事以外超越种族与身份的人性主题。这也是我认为它凌驾于今年其他电影之上的真正原因。你可以把它概括为一个同性恋黑人男孩的成长故事,你也可以把它概括为一个关于毒品和欺凌对人影响的寓言。但这些都不是对这部电影最好的描述,甚至对没看过的观众来说是那么的具有误导性。

“你是谁,塞隆?”凯文面对十多年不见的朋友这么问道。而我们就像塞隆一样,沉默不语地思考着这个永恒的问题。对自我的不断怀疑以及不断改变的认知理解,对人性的爱,这些大概才是《月光男孩》真正要表达的东西吧。 巴里•詹金斯与演员们

巴里•詹金斯与演员们

当然,最值得称赞的,还是兼做导演和编剧的詹金斯吧。毕竟无论从剧本,到配乐,再到摄影,这部电影可以说都是那么的无懈可击。詹金斯在采访时说对他创作《月光男孩》影响最深的其中一部电影是王家卫的《春光乍泄》,而我们也可以在电影中餐厅的戏份中感受到这一点。甚至说《月光男孩》整个电影的本身,像王家卫的电影一样带着诗意似乎也不为过。打动着我们的似乎不是普通电影那种线状的剧情,而是人物内心的挣扎,以及从他们挣扎中映射出来的我们。也正因为这样,当这些人物感受到痛苦的时候,我们也跟着为他们而痛苦,宛如我们跟这些毫不相关的人物有着某种联系一样。这部看似最为简单的电影,也正是因为这样,在我看来达到了绝大多数电影都无法企及的高度——让我们感受生命的痛苦与美好,让我们渴望与身边人联系交流,让我们思考自我的存在。

这很可能是2016年最好的电影,甚至很可能没有之一。 - 张泠

与同事Nick谈及美国非裔导演巴里·詹金斯(Barry Jenkins)的电影《月光》(Moonlight, 2016),他说深有感触,作为男同性恋,成长过程中经历的孤单、歧视的痛苦……《月光》关于黑人男孩Chiron在迈阿密贫困社区成长所经历的创痛。然而,有时美国舆论中的“身份政治”过于强调身份单一性,其实每个人都是多种身份的交迭,在这里,则是阶层、种族与性向:非裔贫困社区少年,在孤独中逐渐探索自己的性取向。但影片声画、情绪表达之诚挚有力,介入现实创痛之深刻,远非这些标签式描述所能概括。

去看《月光》之前,听它饱受赞誉,不知是否出于人们对去年奥斯卡奖项得主全盘“白人化”的反弹,出于对少数族裔电影的关心爱护……一看之下,发现超过预期与猜测,编剧、导演和表演都比较含蓄,又不乏力道及对非裔贫困社区残酷现实的介入:Chiron来自单亲家庭,父亲未出现过,母亲吸毒;他则因性格柔和、孤独寡言、举止打扮不同而饱受同龄男孩欺凌。这种情况,一直持续到高中。电影之外的美国现实亦是如此,与众不同的非裔男性在本社区所受的暴力更多——他们自相残杀,很多年轻男性因暴力丧生。Chiron又是幸运的,有一位类似父亲形象的成年男子胡安(Juan)保护他,在海里教他游泳(动作一如施洗),在他对母亲绝望时收留他。然而,这位人生楷模是位毒贩,当他训斥Chiron的母亲吸毒,自己也被反驳得哑口无言。

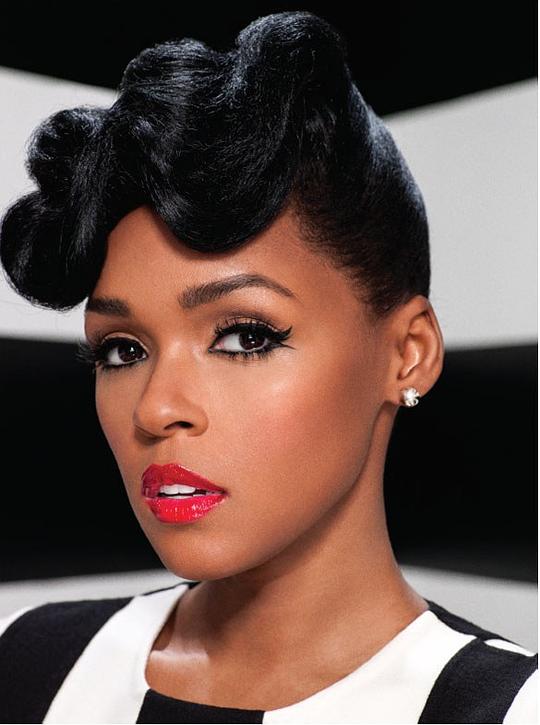

通过主观镜头与音景,影片呈现的敏锐感官经验,都是通过Chiron的主观观察与体验。于是,观众不安着他的不安,恐惧着他的恐惧,孤单着他的孤单。强烈的代入感,令观众在意人物充满创痛的精神旅程。也因为,这些都是原剧作者Tarell Alvin McCraney(他的舞台剧本原名《月光下黑男孩看起来是蓝色的》)与导演的童年经验。他们1980年代生长于迈阿密的同一非裔贫困社区之单亲家庭,上同一小学,母亲都有可卡因毒瘾(且为艾滋病毒携带者),也都有在学校被凌霸的经验。家中时而没有食物,或缺水断电。McCraney 童年时,也的确受到一位毒贩的保护,并被教会游泳。Chiron的故事,几乎是他们自传性的私密记忆。饰演胡安女友特丽莎的非裔歌手演员Janelle Monáe拍摄时落泪,因为片中这些人物,就是她故乡堪萨斯城中的亲戚朋友,有的贩毒,有的因性取向不见容于世而痛苦不堪。

编剧也称这些记忆为“美好的噩梦”,因为这些童年经验经记忆过滤后,是迈阿密海滩、棕榈树和高远的天空,光线明亮,色彩绚烂。导演詹金斯在童年、少年、成年三段叙事影像中试图模拟富士、艾克发与柯达胶片的底色与影调。美景令人间现实更赤裸残酷。摄影也着重表现人物在阳光和汗水中的皮肤质感,黝黑发亮,饱满,似乎浸透着情绪。而影片开端有个接连好几周三百六十度的长镜头,展示空间与人物调度,轻微的眩晕感,有些王家卫/杜可风风格。

《月光》三段式叙事结构的灵感,詹金斯说来自侯孝贤电影《最好的时光》(2005),尤其台球室一场——他在弗罗里达州立大学学电影制作时,休学一年,博览电影杂志及世界影片,尤其亚洲电影。除了侯孝贤,在《月光》中也易看出王家卫《春光乍泄》与《蓝莓之夜》的痕迹。此处使用的西班牙歌曲“Cucurrucucú Paloma”曾出现在《春光乍泄》;多年之后Chiron与凯文在深夜餐馆的重逢,凯文细心给老朋友做一盘菜,像《春光乍泄》中张震与梁朝伟饰演的人物,或《蓝莓》中咖啡馆里两人深夜的重逢。闪烁的眼神与微笑,欲言又止的微妙暧昧,介于知己与恋人之间,无论同性异性,纪念青春期因极度孤独、一度亲密而狂喜的瞬间。老友重逢,也伴有1960年代黑人女歌手Barbara Lewis的经典之作“Hello Stranger”——詹金斯在拍摄现场放此歌,营造气氛。

《月光》令人们惊讶之处,也在于出现一种完全不同于以往非裔题材影片粗粝生猛气质的优雅宁静。成年Chiron超级男性化的外表掩盖着不安全感,内化的情绪在平静表面下暗流汹涌。是否苦难一定要用纪录片式自然主义方式才更接近现实?是否美学化视听风格是布尔乔亚情调、对现实苦难的悖离?这些都是可以思考与讨论的问题。导演詹金斯也清醒意识到:在资本主义体系中,电影是一种特权的行业与艺术形式,本质上远离贫困社区的人们,因为即使独立电影也需要大量投资,“中产阶级白人男性”也更易获得资源。表现迈阿密非裔底层人的电影,也要由纽约白人投资拍摄和发行,而且据我的观察,去艺术影院看此片的观众,也是中产阶级白人中老年观众居多。