关于苏珊·桑塔格 Regarding Susan Sontag(2014)

导演: Nancy D. Kates

编剧: Nancy D. Kates John Haptas

主演: 苏珊·桑塔格

类型: 纪录片

制片国家/地区: 美国

上映日期: 2014-04-20(翠贝卡电影节) 2014-05-18(西雅图电影节)

片长: 100分钟 IMDb: tt3576072 豆瓣评分:8.2 下载地址:迅雷下载

简介:

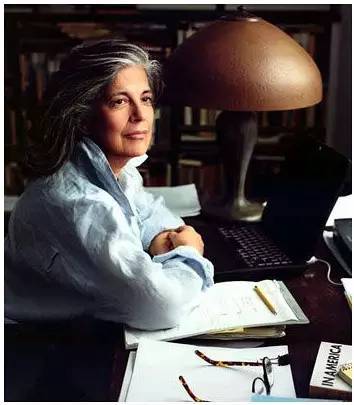

- 苏珊·桑塔格(英文原名:Susan Sontag,1933年1月16日—2004年12月28日),美国作家、艺术评论家。1933年生于美国纽约,毕业于芝加哥大学。[1] 著作主要有《反对阐释》、《激进意志的风格》、《论摄影》等。

演员:

影评:

这个12月,苏珊·桑塔格去世整整十周年了。我们曾想过很多纪念方法。诸如,整理这十年来关于她的书,她那么受欢迎,这些年又出了那么多她写的、别人写她的好看的书;诸如,做她谈爱情、谈美、谈艺术的专题,配上那些美丽又神气的照片。最后我们决定,还是用最年轻的桑塔格纪念桑塔格——30岁时那个在路上、智性、富有激情的青年桑塔格,就是70岁的桑塔格呀。 20世纪的美国知识界,有两位女神,他们被文化界的各路人马,在严肃场合引用也在沙龙私会中谈论,汉娜·阿伦特和苏珊·桑塔格,后者比前者恰好晚生一辈,俩人却都是极具偶像气质的知识女性精英。如果说阿伦特的智识更多是被宏大的时代所塑造,言语中包含的厚度几乎难以复制,那么桑塔格却是被充沛的智性激情鼓动,站在自己的才华上跳舞,最终在知识界有了出头之日的小城姑娘的典型。 成名前的桑塔格仿佛已经吞下了一座图书馆,她16岁在伯克利读书时期的闺蜜和恋人哈丽雅特·索姆斯曾经这样说。桑塔格14岁到30岁的日记,差不多就是一厚本阅读清单,比如1948年12月19日,15岁的桑塔格写道: 有这么多的书、剧本和故事我得看——以下只是其中一些: 《伪币制造者》——纪德 《背叛者》——同上 《梵蒂冈地窖》——同上 《柯里登》——纪德 《柏油》——舍伍德·安德烈 《心灵之岛》——路德维希·卢因森 《圣殿》——威廉·福克纳 《伊斯特·沃特斯》——乔治·莫尔 《作家手记》——陀思妥耶夫斯基 《背道而驰》——于斯曼 《弟子》——保罗·布尔热 《萨宁》——阿尔志跋绥夫 《约翰尼上战场》——多尔顿·特兰波 《富尔赛世家》——高尔斯华绥 《利己主义者》——乔治·梅瑞狄斯 《彷徨中的戴安娜》——同上 《理查德·法弗尔的考验》——同上 但丁、阿尔奥斯托、塔索、提布卢斯、海涅、普希金、兰波、魏尔伦、阿波利奈尔的诗歌 辛格、奥尼尔、卡尔德隆、萧伯纳、海尔曼的剧本…… 要列出桑格读过哪些书,即便根据现有资料,这也将是一个不小的工程。不过,我们倒是可以说说有哪些作家作品对童年和少年时期的桑塔格影响至深,因为,在桑塔格不同时段的思考中,她总是在不断地召回和反思它们。 根据桑塔格传记《铸就偶像》的说法,她7岁时已经养成看完一个作家主要作品的习惯。桑塔格5岁的时候,曾经在天津做皮毛生意的生父已经去世,7岁时妈妈带着患有哮喘的桑塔格搬家到美国亚利桑那州的图森。“荒漠中的童年”是传记作者对于她童年生活的总结,这个意象,不仅是来自桑塔格在《朝圣》中将童年描绘为精神的“刑期”(她不断跳级,智力上优越于同龄人,早熟的头脑被禁锢在幼小的身体中),也包含着字面上的所指:图森位于美国西南部的荒漠山谷地区,三面环山,早先是印第安人的居住地,美国独立前,曾一度一直是西班牙的殖民地。这里没有临州加利福尼亚的热闹和繁华,桑塔格也几乎不用为了功课浪费精力,所以,9岁的时候,她就开始啃《悲惨世界》这样的大部头。 不过,这一时期对桑塔格最有吸引力的是探险家、游记作家理查德·哈里伯顿(Richard Halliburton,1900—1939)。二三十年代的美国,他的游记作品风行一时,常常排在销售榜首,很受青少年喜欢。虽然他的作品还几乎没有中译本,但是他的一个论断在中国可是家喻户晓,1938年他出版了Richard Halliburton's Second Book of Marvels: the Orient,里面写“宇航员们说,长城是地球上惟一可以在月球上以人类的肉眼看到的人类工程”。这差不多是这个说法的最早出处。对桑塔格来说,哈里伯顿代表着图森之外更广大的世界。在回答什么书改变了她的人生时,桑塔格说首先是哈里伯顿的书。他让她看到,作家的生活是如何“有特权”,又是如何充满了“无尽的好奇心、精力和表达力,以及无比的热情”。“哈里伯顿让我充满欲望地意识到,世界辽阔广袤、历史悠久,世界上可看的奇观、可听的故事不胜枚举;他让我意识到我自己也能看到这些奇观,听到与奇观有关的各种故事。” 图森太小了!在7岁时,桑塔格就意识到了这个问题。“等我长大成人,我得留心,可别让他们阻止我从敞开的门飞出去。” 越是沉浸在读书中,精神上的世界越大,现实中的生活反而越小。10岁的时候,桑塔格在自家后院挖了一个差不多2米见方的洞,给自己造了一个微型世界,一个藏身之处。在这里洞里,她找到了她的第一个文学之父——艾伦·坡。艾伦·坡也用神秘故事构建了一个神奇的世界。但是艾伦·坡的哥特式小说既有趣味,也有知性,他笔下的人物被思想的激情所鼓动。他让桑塔格有了“对内在性、忧郁、心理执着,对推理的刺激、变态,以及对不顾后果的自我意识的性情的最初了解”。哈里伯顿带给桑塔格的是游历世界的外在喜悦,艾伦·坡则是用文学,让桑塔格用她的感受力,将外在非文学的环境排斥在外,而获得的内在快乐。 如果说哈里伯顿和艾伦·坡是为桑塔格构建起了内外世界,丰富着桑塔格的生活,却没有告诉她,她的未来会是怎样的图景,那么,10岁的桑塔格是在另外一本书中为自己描画出了蓝图——伊芙·居里为母亲写的深情传记《居里夫人传》(似曾相识的亲切感啊,课本里居里夫人的故事也曾为我打过一针鸡血)。桑塔格因此而拥有了一种强烈的欲望,要去“爱某种及其崇高、及其伟大的东西”,虽然居里夫人将职业视为使命的圣洁献身,让桑塔格一直到进入伯克利之前,都没有完全放弃从事医学或者科学生涯的念头,但是,10岁的时候,文学创作的想法已经向她发出了召唤。 这一时期,占据了桑塔格心灵的还有《小妇人》以及杰克·伦敦的小说《马丁·伊登》。 13岁的时候,桑塔格一家终于搬到了她的梦想之地加利福尼亚。她在这里最初的发现之一是一家“真正的书店”——匹克威克书店。这时的桑塔格阅读趣味已经是《党派评论》(也许相当于我们今天的《读书》?可能要更犀利一些),她每期都从头看到尾,并且“梦想着哪天去纽约为他们写稿”。这时的《党派评论》正处于顶峰。桑塔格也的确在六十年代将她的《坎普札记》在这里发表,并因此名声大噪,《反对阐释》中收录的文章也大多发表于此。 这时,桑塔格醉心的作家是纪德((André Paul Guillaume Gide,1869—1951),这位出身优渥的法国作家,王尔德的好基友(我是认真的),是法国文学的异类,献身于戏剧、艺术、政治和音乐,是一个十足的知识分子和艺术家。桑塔格沉迷在纪德日记之中。1948年9月,桑塔格在日记中写道:“我又沉浸在阅读纪德之中——多么清晰、多么精确啊!他的人本身真是无与伦比……整个下午我都沉浸在阅读纪德之中。”几天后,她又记下: 安德烈·纪德《日记》第二卷 我得到这书的当天深夜2:30就看完了—— 我本该看得慢点的,而且我得一遍又一遍地看——我和纪德获得了极其完美的智性交流,对他产生的每个想法,我都体验到那种相应的产前阵痛!因此,我想的不是:“多么不可思议地清晰易懂啊!”——而是:“停下!我无法这么快地思考!或者确切地说,我长起来没有这么快!” 因为,我不只是在看这本书,我自己还在创造它,这种独特而巨大的体验清空了这可怕的几个月来充斥在我脑子里的许许多多的混乱与贫乏—— 此时早已笃定要成为作家的桑塔格,将纪德作为榜样,甚至,她记日记的习惯,也是差不多伴随着阅读纪德开始的。她回忆,14岁的时候,她的主要计划就是保护自己免受当代社会的愚蠢将其吞没的威胁。即便是交朋友,她也将能够一起致力于纪德所谓的艺术崇拜作为标准。 托马斯·曼的《魔山》,是与纪德《日记》交织的另一曲调。15岁的桑塔格在日记中写,“纪德所有的小说似乎都微不足道,而曼的《魔山》是要读上整整一辈子的。” 这个我知道!《魔山》是我看过的最好的小说。对这部作品不但不减弱反而越来越深的熟悉的愉快,还有我感觉到的平和的、沉思的愉悦是空前的。 不过,为了纯粹的情感上的影响,为了一种身体上的愉悦感,一种对急促的呼吸和迅速浪费的生命的意识——赶快,赶快——为了追求对生活的了解——不,不是这个——是追求对什么叫充满活力的了解——我会选择《约翰·克里斯朵夫》——但它只该看一遍。 桑塔格欣赏的是《魔山》中那些“自由而充满激情的谈话”,桑塔格似乎找到了一种形式,将头脑中奔涌的思想以正当的方式放入小说中。不过这导致的后果就是,桑塔格的小说,和魔山一样,阅读起来颇有难度。在北好莱坞中学读书的时候,在同学的怂恿下,桑塔格拜见了暂居洛杉矶的托马斯·曼。但是对于桑塔格来说,这次拜访并不是愉快地记忆,因为拜见崇拜的作家本身,在桑塔格眼中就是一种低级趣味,它毁坏了阅读的纯粹性。再者,此时的桑塔格在托马斯·曼眼中,恐怕也只是络绎不绝的粉丝中的一位,而且是个十五六岁的小丫头,曼大概是得体而严肃地以尊长的方式对待了这个小来访者,这让桑塔格十分沮丧。 除了读书之外,16岁的桑塔格,世界里还有另外一件事:恋爱。不过即便是恋爱,也仍然是一桩阅读事件。在进入芝加哥大学之前,16岁的时候,桑塔格先在加州大学伯克利校区待了多半年。入学两三个月的时候,1949年4月14日,她在日记中写: 我昨天看了《夜林》——她的行文真棒——这正是我想有的文笔——华丽而有节奏——这种深邃而有力的行文适合于那些神话中才有的晦涩,而这些晦涩即语言所象征的审美体验的来源,又是这一体验的结构—— 《夜林》美国女作家朱娜·巴恩斯(Djuna Barnes,1898—1982)的作品,1936年最初发表于伦敦,1937年进入美国,由T.S.艾略特作序。这部小说美国现代主义的经典作品,也是一部“拉拉”小说。在桑塔格看完这部小说的一个月之后,在这一年的五月,她和哈丽雅特·索姆斯,这个早桑塔格进入伯克利,王子一样帅气的女生邂逅。哈丽雅特正是拿着《夜林》这本书跟桑塔格搭讪的。 16岁的秋天进入芝加哥大学之后,总是穿着格子衬衫、蓝色牛仔裤的桑塔格,穿梭在不同的课堂之间,她听起课来随心所欲。芝加哥时期的桑塔格更多开始读一些哲学作品,她说她最崇拜的三个哲学家是柏拉图、尼采、维特根斯坦。 庞大的阅读量,让她有能力不断过滤,寻找自己的阅读品味。20岁的时候(这时候他已经闪婚嫁给了老师菲利普·里夫),她在日记中写着: 在书店我翻开一卷卡夫卡短篇小说集;翻在《变形记》的一页。就像身上挨了一击,他的散文的绝对性,纯粹的现实,没有任何强加的或者晦涩的东西。我对他的钦佩在所有作家之上!和他相比,乔伊斯是何等愚蠢,纪德何等——没错——恬美,曼又是何等的空洞+夸夸其谈。只有普鲁斯特是同样的有趣——几乎。但是卡夫卡哪怕是最为混乱的叙述也具有那种现实的魔力,而所有其他现代作家都不具备这一魔力,一种令你牙齿打颤+极度难挨的剧痛。 对这时的桑塔格来说,纪德、托马斯·曼的位置,被卡夫卡取代了。她将卡夫卡的故事架构作为模仿的样板,“以抽象的风格讲述——尽可能少坐实”。这时距桑塔格写出她的第一本小说《恩主》还有7年。 (参考《铸就偶像:苏珊·桑塔格传》和《重生:苏珊·桑塔格日记与笔记1947-1963》,上海译文出版社。建议两本书可以对着读,非常有趣!)

- 评判谁人伟大或重要与否,最过硬的标杆恐怕就是独一无二、不可替代了吧?

时尚圈儿总爱说只有一个凯特,意思就是说除了姓莫斯的,姑娘们你们都可以洗洗睡了。而对于许多许多人来说,尤其全球各地的新老文青们,他们心中叫苏珊的只有一个。

我们习惯叫她桑塔格。

我非文青,非女权,亦非苏粉,桑塔格的书只看过一只手数得出来的数量,惭愧。想写几句,是看到今天纷来沓至的纪念她逝世的长短文章,这一天脑子里都重放着一个多月两个前在纪录片节上看的一部关于她的片子,虽然细节模糊,但影像声响挥之不去。

纪录片叫Regarding Susan Sontag,想必是来自桑塔格那本著名的Regarding the Pain of Others,也是我个人最喜欢的一本,中文译作《旁观他人之痛苦》,所以叫它《旁观苏珊 桑塔格》应该再妥帖不过了。

“I love being alive.”

影片开头,侧脸对镜头的桑塔格说道。她微微点着头,语气是一无既往地沉且定,所谓铿锵有力,想来便是这种。

头前右侧的大片白发,在蓬松些许凌乱的黑发间,格外突兀,却和谐。就像是一块,女人的首饰,或者男人的勋章。

当时的她应该是六十有余,有皱纹,有笑意,没化妆,似乎涂了点淡淡的口红。那双眼睛,往俗里说就是闪烁着智慧光芒的清澈眸子。

可我实在找不到不俗的表达。

片子基本以桑塔格生平为线索,却先讲了2001年桑塔格在《纽约客》发表了一篇文章,文中将矛头直指美国政府的言辞一时间激起千层浪。桑塔格在电视节目里舌战群雄,当被人质疑自己的“爱国主义”时,她不禁叹了口气,轻轻说了句“oh dear”。

时间回到五十多年前,从高中开始回顾,匆匆讲过。当然了,少年心气,貌美惊人,早早就露出尖尖角的才女。年仅15岁的桑塔格已经在文学里畅泳,开始大量写稿,诗歌,电影评论,艺术评论……高中毕业进入伯克利,她回忆说,新生入学报到那天,听到前面有人聊天,提到普鲁斯特,自己才恍然大悟,啊,原来念普鲁斯特,不是普洛斯特啊!我这是来对地方了。

而且,在那里,桑塔格被一位女同学带着去了趟旧金山的同性恋酒吧,第一次置身那个的奇幻世界。

但她还是爱上了年长大叔,芝加哥大学的学者,认识十天就闪婚,生子,做博士项目研究,没过几年抛下夫君幼子前去牛津继续修习哲学。不怎么喜欢英国,中间转学到巴黎,和之前那位女同学住在一起。桑塔格年轻,漂亮,有才,自然吃得开,人人都爱。女同学嫉妒,和桑塔格吵架,还动手打了她一次,金斯堡看见脸上青了一块的桑塔格,骂了女同学一顿。

在巴黎那段时间,桑塔格还跑去在一部新浪潮电影中当了回女演员。

17岁结婚,19岁生子,25岁离婚。桑塔格什么都比别人快好多。

除了后来离掉的丈夫Rieff,桑塔格的多段感情有男有女,比如画家Jasper Johns,诗人Joseph Brodsky,舞蹈家Lucinda Childs,作家Eva Kollisch,法国演员Nicole Stephane,古巴剧作家Maria Irene Fornes,当然还有那段最著名的,持续时间最长也是她生前最后一次的恋情,摄影师Annie Leibovitz。

段段精彩,不想赘述。

她谈着恋爱,读着书,写着文,拍着照片和电影,做着艺术,去着全世界各个地方,认识着不同的人,“当找不到比自己更厉害的人了,她就去找别的领域里比自己厉害的人”。就这么一路向牛逼闪闪的人生继续狂奔。没停过。

虽然桑塔格的评论家身份更为人所知,也或许更为成功,但很难想到她的创作生涯是以小说开始最终以小说收尾。30岁出版处女作The Benefactor,问她怎么定位,她说,我想是一部哲学小说吧。

她曾给自己定下目标:变得像D君(陀思妥耶夫斯基)一样棒,然后再更上一层楼。

她的那位女同学说,哦,她给过我一本,写得好烂。

评论界说,怪兮兮,看不懂,拧巴,像是从什么外国语里翻译过来的。

还是太先锋了。

无独有偶。她的第一部电影是在瑞典拍的,感觉像是B级科幻类(居然是科幻!),还是怪兮兮,还是看不懂,还是拧巴,说好点儿就是“颇有几分博格曼范儿”——当然,说好的着实不多,尤其是当时。

有记者采访她,她说,哦,那些评论我看过。记者问,那么你作何感想?她笑着说,我想他们都说错了。

人们总是对不熟悉的不懂的东西心生畏惧,加以排斥甚至咒骂从而护住自己建立起的旧堡垒。

遇到类似事,不如像桑塔格那样,抚抚发丝,笑笑,说,你们都错了。

桑塔格40岁被诊断出患有乳腺癌,末期,医生说活不了多久了,她那时的法国女友帮她找了个法国医生,用了激烈的化疗疗法,居然胜了病魔,又活了三十年。

所以她说,能活着,太好了。

所以重新审视人,人之生命,人之社会,更加珍惜生命,要活得更精彩。

太精彩了,难免有人说要不要这么文艺啊这么高大上啊,会不会太假啊。

桑塔格早年曾写过一篇文章叫做Notes on Camp,为浮夸正名。

片中一位诗人说,桑塔格本人就是camp,她的严肃认真是一种camp,因为个中不免有些矫揉有些造作,但这才是桑塔格的所有当中有趣的一部分。

就在乳腺癌被查出的前一年,桑塔格刚刚受到邀请,访问中国。她无比兴奋,甚至写了一则短篇,名字就叫《中国旅行计划》。

有几句这么说,

Is going to China like going to the moon? I’ll tell you when I get back.

Is going to China like being born again?

Forget that I was conceived in China.

桑塔格的父亲死在中国。

她曾经给自己定下目标,其中之一就是“学会汉语”。可惜没能实现。

她相信自己是在天津受孕的。 要探究批评家是怎么读书的,就好比探究大厨是怎么准备食材的、模特在后台是怎么穿衣的,不是不可以,但那究竟不是人家想要给你看的东西,是好奇心不得体的运用。

我一直想知道苏珊·桑塔格是怎么读书的。不但想知道她写作那些名文时如何利用书籍资料,而且想知道她会不会躺着读书、她爱不爱做摘抄、她有没有反复取法却决不示人的独门秘籍……在桑塔格生前不可能了解得到的事实,在她身后出版的日记里多少留下了一些线索。第一卷《重生:日记与札记,1947-1963》乃“桑塔格同志的青少年时代”之写照,生活细节密密匝匝,与书籍相关的内容零零碎碎,散在其中。我把芝麻拣出来,只是为了满足个人的偏嗜,绝不意味着凭它可以打开哪一座宝藏,这是不必多解释的了。

一、读书要从娃娃抓起

桑塔格是典型的“天才少女”,日记里出现的第一本书是里尔克的《杜伊诺哀歌》——“尽早阅读斯蒂芬·斯彭德翻译的《杜伊诺哀歌》”,时间是1948年9月1日,这一年她15岁。

少女桑塔格跟《词语》中的男孩保罗·萨特可谓“双璧”,他们读书之早、读书之贪婪,都让人战栗。桑塔格曾在《向哈里伯顿致敬》(收入《重点所在》)一文中说“我最早读的那些旅行书是理察德·哈里伯顿写的,它们无疑可列入我人生中最重要的书籍。1940年,也就是我7岁的时候,我读了他的《奇观录》。”

1957年1月,桑塔格在日记中列了两份《童年札记》的大纲,当中提到不少阅读的经历,其中一份未按时间顺序排列,随想随记,另一份则按时序,不过内容没前者丰富。有一条写着:“读典狱长Lawes的《星星监狱两万年》(Twenty Thousand Years in SingSing)、[Charles Wood的]《天语>(HeavenlyDiscouse)和《悲惨世界》。”后面括号里写着ForestHills的字样。桑塔格家住在ForestHills是在她9岁、10岁的时候。《悲惨世界》倒可以算作标准的儿童读物,可《星星监狱两万年》是一本厚厚的记述美国司法状况的书,《天语》则是一本讽刺小品文集,实在很难想像10岁的小女孩会读这样的书。

事实上,在ForestHills时期,桑塔格还在儿童杂志《True Comics》上读过白求恩的故事,读过Albert PaysonTerhune那些讲牧羊犬的小说、Lynd Ward的木刻小说《Gods'Man》,自己买过一本谈瓷器的书,并买过一本卡尔·凡·多伦的《美国革命秘史》(The Secret History of theAmerican Revolution)作为赠母亲的生日礼物。少年桑塔格的阅读范围,似乎不比小萨特的窄。

到了15岁,桑塔格的阅读品位渐趋成熟。那则1948年9月1日的日记除了叮嘱自己去读《杜伊诺哀歌》,还写着“再次沉浸到对纪德的阅读中——他写得何等明晰精确!说真的,还是他这个人无与伦比,相较之下,他的小说就不那么重要了,而《魔山》是那种让人读上一辈子的书”。她说“《魔山》是我读过的最好的书”,如果单论情感的冲击力,“我会选《约翰·克里斯朵夫》”。那一日的日记里摘抄了贝洛克的名句:“当我死去,我希望有人说:他的罪殷红,可他的书被读过。”

其实,关于青春期之前的阅读,我一向有个“理论”,就是读什么都不要紧,读什么也都无所谓,只要达到一定的量就是。小萨特读了好些凡尔纳,少女桑塔格把有名的小说全撸过一遍,这些说到底也都与他们后来的成就无关,像小孩子嘴里出来的一些趣话,逗是挺逗,但没意义。

二、保持速度

桑塔格在谈到卡内蒂时讲过:“对于早熟的孩子来说,思考就是一种速度”(《作为激情的思想》,收入《在土星的标志下》)假如我的观点不错,量是关键性的因素,那么在短时间内消化大量阅读内容,就涉及速度的问题。

读书界一直为一种“慢读主义”的保守势力支配着。“慢读”,我当然也赞成并奉行着,读《精神现象学》时,我很少快得起来。然而,在我看来,以何种速度读,这件事不应该由读书人自行决定,因为它已由书本身的性质天然地决定了。《精神现象学》不能快读,可《辨证理性批判》就得以较之《精神现象学》更快的速度读,这是我个人的经验。关于读书速度,日本社会学家清水几太郎在《如何读书》一书中提出过一个有趣的说法,他认为读书就是要顺着“观念的急流”而下,“读书有点像吃荞麦面。荞麦面这玩意儿,就是要不辨其味地呼哧呼哧吞下去。如果不一气吃下去,那可就太傻了”。

桑塔格青少年时代读的那些小说,《魔山》也好,《卡拉玛佐夫兄弟》也好,《伪币制造者》也好……再好的小说,也不过是荞麦面,完全不必以非常慢的速度读,我是这么认为的。

说起来,桑塔格的读书速度也不算特别快,也许只是比一般人快而已。日记中有这样的例子:1948年9月10日,“我在半夜两点半读完了这本书(指纪德《日记》第二卷——引者按),就在我得到它的同一天”;1949年3月1日,“我今天买了一本《旋律的配合》(Point CounterPoint),一气读了六个小时,读完了它”。按今天的版本,纪德《日记》第二卷有496页,赫胥黎(AldousHuxley)的《旋律的配合》有612页。我猜我们十四五岁的时候也未必不能在六个小时内读完六百页的小说,问题往往在于,我们缺乏那种连续六个小时读一本严肃小说的热情;套用萨特的话说,我们没有那份“向人类的智慧发起猛烈攻击”的冲动。

三、看了又看

在欧美学术界有一种“阅读虚荣”,总结起来,就是“你不能读(read)一本书,你只能重读(re-read)一本书”。言下之义,某本书你早就应该读过了,假若你没读过,就是不够格了。桑塔格小时侯啃文学名著,倒是预防了这一问题;依西方评论家的标准衡量,桑塔格也就是在古典学上吃一点亏,别的方面可说是无愧色。

事实上,桑塔格的确经常“重读一本书”,在日记中,这类记载非常多。比如,1949年8月17日,“重读(亨利·詹姆斯)的《丛林野兽》。绝对是令人战栗的体验。小说带来的那种沉重的压抑感挥之不去”。1949年10月21日,重读纪德的《背德者》。1950年1月9日,重读托马斯·曼的《浮士德博士》。1950年9月11日,重读《美丽新世界》。1950年11月17日,重读毛姆的《自传》。1957年1月6日,重读纪德的《忒修斯》。1960年1月13日,重读《安娜·卡列尼娜》。1960年12月20日,重读康拉德的《在西方注视下》和亨利·德·蒙泰朗的小说。

如果说阅读真有什么不二法门的话,我想,那就是重读了。连钱锺书先生那样有复印机式的记忆的人也每每重读,中等才智的就无须说了罢。

四、读了不是为了秀给人看

桑塔格《单一性》(收入《重点所在》)一文有一个给我留下了极深刻印象的开头:“您最喜欢的作家是谁?许多年前一位采访者这样问我。——只说一个?——对。——那就很容易回答了。莎士比亚,当然了。——啊,我万万想不到你会说莎士比亚!——老天,为什么呢?——因为,你从来没有写过任何关于莎士比亚的文章。”

这一来一往的问答,让我既感动又佩服,感动于桑塔格的诚恳,也佩服她的定力。桑塔格接着写道:“有许多东西我没有纳入自己的小说和文章,其中有不少是我真心喜欢的。我没写它们,是因为我觉得自己对之并没有多少真知灼见(我从未觉得关于莎士比亚自己有什么话非说不可),或者因为我尚未获得足够的内心自由来谈论它们。”

读一本书,不是为了写它、引用它,也不是为了在人前显露我其实读过它,这对一个批评家而言,是需要一点定力的。记得钱穆曾教导学生“读一书,不要预存功利心,久了自然有益”(见严耕望《从师问学六十年》一文,收入《钱穆宾四先生与我》),这份自然洒落的态度其实是没有几个职业学者、职业批评家当真做得到的。桑塔格日记里记录过的书,许多都没有再出现在她笔下,这虽是读书人的本分,但同时也是了不起的。

当然,桑塔格年轻时读过的书中也有一些是渗入其思想深处,有时会自然地反映出来的。比如她那时特别欣赏的《魔山》,对其情节的探讨就出现在后来的《论摄影》(黄灿然译本第162页)中,而将近二十年后,在《论被翻译》(收入《重点所在》)一文里,桑塔格又谈了《魔山》重译本存在的问题。这是一个读书人一以贯之的东西。

2000年的文章《作为阅读的写作》(收入《重点所在》)里有一节道:“想像肥胖、虚弱的亨利·詹姆斯在兰姆大宅一个房间里来回踱步,向秘书口述《金碗》。且不说我们很难想像詹姆斯的晚期散文如何全部通过口授,更别说那部大约在1900年出厂的雷明顿打字机的噪音,难道我们不应假设詹姆斯重读打印稿并作大量改动吗?”此次读《重生》,我发现了这部雷明顿打字机的踪迹。1956年11月16日的日记记载了桑塔格阅读提奥多拉·鲍桑葵(亨利·詹姆斯的女打字员)回忆录之后的感想,其中讲道:“利昂·艾德尔谓,在詹姆斯的中期文风与晚期文风之间有一断裂,而它恰恰发生在詹姆斯不再向之前那个会速记的秘书口授,而改向B小姐口授、由她打字的那个时候。雷明顿打字机的节奏是他唯一能忍受的打字声,在他的病床上,在他临终时,他还叫人去拿他那部雷明顿。她为他打字。詹姆斯是在他的打字机的噼啪声中过世的。”44年之后,桑塔格在文章里用上了自己23岁时读过的一本书中的内容。这就是一个读书人一以贯之的东西。

1949年5月26日,16岁的桑塔格在加州大学伯克利分校念书,这一天她突然审视自己的生活,惊恐地发现自己差点就滑进学术生活的泥沼里去了。她揣想那种循规蹈矩的生活轨迹:在英文系保持好成绩,接着念个硕士,当上助教,找些没人在意的冷门题目写几篇论文,然后“在60岁时成为丑陋的、受人尊敬的全职教授”。她大叫“耶稣基督”,决不想过这种日子。

为何会有这番省察呢?原来,她当天在图书馆里浏览英文系的论文,看到了诸如《伏尔泰作品中“你”(Tu)和“您”(Vous)的用法》、《费尼莫尔·库珀的社会批评》、《布莱特·哈特在加州报刊上的作品总目(1859-1891)》之类的无聊题目,对学院生涯丧失信心。

事实上,桑塔格在学院里还是呆了一段时间的,在哈佛当过助教,后来又到了哥伦比亚大学。1960年春季学期,她要协助雅各布·陶贝斯(JacobTaubes)上宗教社会学的课,在她的日记里列了不少准备买的学术著作,不知其中有多少最终购买并阅读了。书单里有卡尔·巴特的《教会教义学》、马克斯·韦伯的《古代犹太教》、朔勒姆的《犹太神秘主义》、W·W·福勒的《罗马人的宗教经验》、A·D·怀特的《科学与基督教神学冲突史》等,也有一些跟宗教没有密切关系的书,比如马林诺夫斯基的《野蛮社会的性与压抑》、M·墨雷的《西欧的女巫崇拜》。这一时期可以称为桑塔格人生中的“哲学期”,她在哲学上最用功大约即在此时,日记里萨特、黑格尔、康德的名字四处散落。

可是,桑塔格知道自己不喜欢干这个,也不适合干这个,1960年2月29日的日记里数说自己教书不称职的种种不是。应该承认,她最终逃离学院生活,是明智之举。对她而言,教书要用的书属于职业阅读,自己想看的书属于非职业阅读,我认为,她在这方面是好恶分明的——她最爱读的始终是文艺作品或文学评论,而不是哲学和宗教。

七、列书单与逛书店

《重生》的副题起得很对,桑塔格的日记和札记很难区别,有时她干脆拿日记本当备忘录来用,上面登记的许多书名,你常常搞不清楚是表示读过了还是想要读的、已买的还是未买的。

桑塔格列的书单有的很长,上面举的那份宗教类书单就有21本。多数情况下,书单里的是她准备找来读的书,如1961年夏天一份书单列了11本书,法文的占了7本,包括米歇尔·莱里斯的《人的时代》(《反对阐释》里有篇文章是谈莱里斯的)、乔治·巴塔耶的《色情史》、让·瓦尔的《哲学的防卫与扩大》、胡塞尔的著作集与遗作集、罗杰·卡瓦约的《诗艺》以及《仰赖诗人们:克洛岱尔》,英文的分别是罗伯特·米歇尔斯的《性伦理》、托伦斯的《加尔文的人的观念》、哈纳克的《基督教的传播》、布鲁克斯·亚当斯的《社会革命的理论》。这份书单上只有莱里斯那本勾去了,编者推测桑塔格后来买了此书。尽管其他10本可能并没读,但多少可借此看出当时桑塔格的阅读趣味。

书单偶尔会注上书店地址,应该是她读了书店寄来的书目或杂志上的广告后随手记下的。比如,291页的书单上有巴黎两家书店的名字,一家是La Hune(我去过这家在圣日尔曼德普雷的有名书店),另一家是LibrairiePlon。不过,在紧接着的一页,1961年9月19日的日记中,桑塔格又说:“奇事发生在我身上了。我昨天想看一份图书目录,可是怎么都看不下去,最后扔掉了。我开始能分别好坏良莠了!”事实上,桑塔格一直觉得自己是个特爱买书的人,尽管跟真正的藏书者比起来,她还不入流。

桑塔格喜欢逛书店,她的文章里提到书店的地方也相当多,比如《论摄影》里说:“对我来说,这种启示发生在1945年7月我在圣莫尼卡一家书店偶然看到的卑尔根-贝尔森集中营和达豪集中营的照片。”彼时,她12岁。再如收入《同时》一书的《喜爱陀思妥耶夫斯基》里说:“大约十年前,我在伦敦查令十字路一家书店门外摆着的残破的旧平装书堆里翻寻时,曾碰到一本《巴登-巴登的夏日》。”这应该是20世纪90年代初的事情。日记里关于书店的内容也不少,如《童年札记》里有一条记着她在洛杉矶一家叫匹克威克的旧书店买了一本旧的《文明及其不满》,后来她在同一家书店因为偷《浮士德博士》被逮住了。这大概是她十三四岁时的事情。1960年春天的日记里则记着牛津的Blackwell书店新书打七五折的信息。最具象征意味的,也许是1957年9月17日,在英国游学的桑塔格进了伦敦最大、最知名的Foyles书店(我也去过),在哲学区耗了一个钟头,最后一无所获,空手离开了。说到底,这世界上有两种人,一种是写书给别人看的人,一种是看别人写的书的人,桑塔格无疑属于前面那个阵营,虽然她有时会产生自己属于后者的错觉。

——以日记第一卷《重生》为例

- 影片官网上有一个很荒凉的论坛 <>,只向访问者发出一个问题:What does Susan Sontag Mean to You?

我: My first encounter with Susan Sontag was reading an excerpt from "Prospect for a Trip to China".

The way she conceptualized traveling, defining it as a permutation of variables, left a sharp impression on my mind. She described her trip to China as the sequence of Luhu Bridge, Sham Chun River, Hong Kong, China, and peaked cloth caps. When I walked the same bridge for the first time to go from China to Hong Kong, I had this illusion in my head of rubbing shoulders with Susan Sontag on the Luhu Bridge, and suddenly the most trivial experience of crossing a bridge became dreamy and meaningful to me.

Great minds like Susan Sontag make living in this world so much more worthwhile.

Regarding the film, I like how it presents photos of Susan in almost excessive frequency - it constantly reminds the viewer that you are looking at nothing but preserved images. There are also a lot of playing around with the photos/images: sometimes a photo is stuffed in a bottle, sometimes dipped in running water, or submerged by sand, and sometimes deliberately bent or distorted. I like how these installations remind viewers of the vulnerability of images and perhaps truths. The Susan Sontag we believe we know is merely a construct of images, images that are perceived by the subjective eye and are perishable.

And I love the last shot of the film, of a young Sontag, apparently not yet skillful about how to pose in front of the camera. Her face shows a lot of timidness and inconfidence, something you do not find in the famous Susan Sontag. But I think this is the perfect metaphor about Sontag: in the eyes of the others Susan Sontag was very knowledgable, too knowledgable perhaps; but she must have felt only the opposite, that she knew so little, about truth, death, and herself. She must have been deeply upset and threatened by how little she knew, and her face captured in the final scene of the film shows exactly that intellectual and existential anxiety.