月光诗篇 Flores Raras(2013)

又名: 握住月光 / 璀璨诗篇(台) / Reaching for the Moon

导演: 布鲁诺·巴列托

编剧: 马修·查普曼 Julie Sayres

主演: 格劳瑞·皮尔丝 米兰达·奥图 特雷西·米登道夫 马尔塞洛·艾罗蒂 罗拉·科克 Tânia Costa Marianna Mac Niven Marcio Ehrlich 特里特·威廉斯 Anna Bella

制片国家/地区: 巴西

上映日期: 2013-08-09(巴西)

片长: 118分钟 IMDb: tt2217458 豆瓣评分:8 下载地址:迅雷下载

简介:

- 得过普立兹奖的美国诗人伊丽莎白碧许,曾被誉为20世纪最伟大的女诗人之一,本片即根据她的爱情故事与创作历程改编。为寻求灵感,伊丽莎白到里约探访旧识玛莉,认识了她的女友―建筑师萝塔,没想到伊丽莎白当上「小三」与萝塔相恋。而这段禁忌的爱,亦激发了她源源不绝的美丽诗作。《九月的某四天》巴西名导布诺贝瑞多回归巴西力作,《魔戒》女星米兰达奥图诠释女诗人的灿烂生命。

演员:

影评:

- 伊丽莎白说,“我应该警告你的...我是个很害羞的人,除非喝醉了。此外对我而言,爱情是必需品...”

她也说,事情变糟了只是喝酒的借口,她每时每刻都想喝酒,因为她求而不得。

喝醉后,她才能毫无顾忌的去追求自己想要的。“我是个很害羞的人,除非喝醉了。”她才能主动将吻遍布情人耳畔。

离开罗塔后,她克制自己不再酗酒,不接受流浪汉的酒,不选择挚友洛厄尔的提议“用酒精消除不愉快的记忆”。

像是克制自己不顾伤害的诱因、必需品。只剩下一句“我想念她,痛彻骨髓”。

一边跟着影片走,一边想着,伊丽莎白和罗塔都是具有毁灭倾向的人,结局会是好的吗。

两个人都是不是自卑就是满怀自信的极端。不同的是,两人的走向颠倒了。变化的原因却一样。

刚到巴西时候, 伊丽莎白不能在席间为众人朗读自己的诗。孤冷而自卫。因为不够自信,认为自己的东西“像是观点被断成句子”。羡慕罗塔的自信,能够说“这里的一切都是我设计的,每一寸都是”。

那个时候,她把脆弱的一面展现给罗塔。罗塔也忍不住吻了她。

直到后来,她获得了普利策奖。能够毫无顾虑地自信的把自己的作品吟诵给众人听,再无顾虑。

而罗塔却开始转变。伊拉莎白在为卡洛斯当选州长的宴会上为大家念诗,但是诗的内容正正刺痛了罗塔。现在她是那个鼎鼎大名(更甚至前)的诗人,自己不能再为她建造出惊喜的小书房,对她来说,不算什么。所以建造中央公园不仅仅是为了这个国家,为了自己的建筑梦,更多的是为了赶上爱人步伐。

不过在自尊下,理由变得羞于出口,示弱变得无力。就算是因为工作忙碌、工作拍档、罗塔和伊丽莎白感情间的裂缝变得更甚,解释却不被允许。

罗塔的自尊变得不堪一击。伊丽莎白走了,公园在政权更迭中变化…所以她也住进了精神病院。

出院后,她去纽约再会伊丽莎白,却发现爱人已有他人。爱人已不独属自己,爱人曾经爱的凭记被打破了。她耿耿于怀的,爱人从未在耳畔为自己呢喃的诗句,却被其他人拥有。

诗句说我爱你,但是她们在当时就已经开始交错分离。

相比爱更多是让伊丽莎白变得自信坚强,爱却让罗塔变得脆弱卑微。

对伊丽莎白来说,爱人曾拥有的自信吸引着她,但是爱人的偏执却让她以为自己被忽略。

同时,她们之间从一开始就隔了一个玛丽。

即使她们在一起了,膈应却也没有消失过。

但讽刺的是,她们的分离悲剧并非是最后玛丽没有传达罗塔消息的从中作梗引起的。这只是一个因素。她们真正的悲剧结局在于各自无法承受的想象中的痛。

在伊丽莎白和罗塔争吵离开的那个夜晚,罗塔说伊丽莎白,天性凉薄。

月亮再圆也有凉薄感。最后中央公园遗留下的是变为足球场的干枯水池,但是月光路灯依然被点亮。

理想在攻击中会破灭。但是真爱却会留存。就如照亮生命的那个薄凉又温暖的月光。

失去的艺术不难驾驭。

付诸文字,则是灾难。

保留成建筑的感情又是什么?

附上伊丽莎白在沉睡的爱人耳畔的呢喃:

亲昵 亲昵

情人们整夜黏在一起

在睡梦中她们一起翻身

亲昵的像一本书里的两页纸

黑暗中阅读彼此

彼此了解彼此的了解

知悉你的心 你的玉体 前言:此篇内容整理自胡英的《伊丽莎白·毕晓普诗歌研究》,侵权立删

毕肖普一生有过多个女性情人,但男人对毕肖普也很有吸引力。比如她和好友&诗人罗伯特··洛厄尔之间超乎朋友的大半生的情谊。晚年时毕肖普曾后悔没有嫁给男人,没有生一个孩子。毕肖普没有否认她是一个双性恋。

一 瓦萨女子学院大学时期 (1934年毕业)(玛格丽特, 罗伯特,克莱恩)

毕肖普上了瓦萨学院后,遇到了同班同学玛格丽特·米勒和比她低一届的露易丝·克莱恩。玛格丽特能够很快领悟毕肖普的俏皮和机智,和毕肖普一样爱好绘画,也给大学的文学杂志《瓦萨评论》写艺术评论,这些让毕肖普非常倾心。露易丝·克莱恩不热衷艺术活动,但她姣好的面容和天真烂漫的性格使得毕肖普与之开始了长达10年的亲密交往。

在瓦萨学院,毕肖普曾被一个名叫罗伯特的男生追求过。罗伯特长得一表人才,谈吐文雅,很受女生的欢迎。罗伯特非常喜爱现代诗歌,因此和毕肖普有很多共同话题。在和众多女生交往后,罗伯特认为毕肖普是最出色的,于是对毕肖普展开追求,两人曾一起结伴度假。罗伯特儿时患过小儿麻痹症,走路时需借助拐杖,随着毕肖普的成熟,她可能对此有些介意,后来没和罗伯特在一起。罗伯特没能承受住打击,为毕肖普殉情自杀了。这次经历,也加重了毕肖普对异性的戒心和恐惧。

二 大学毕业后到1941年 (玛格丽特,克莱恩,马乔里 )

1934年,23岁的毕肖普大学毕业,并不清楚自己以何为业。在这年春天, 她遇见了年长她24岁的诗人玛丽安·穆尔并成为好友。在玛丽安·摩尔极大的鼓励下,毕肖普放弃从医的打算,决心投身诗歌。这年夏天,毕肖普只身来到纽约,全心创作。这年的圣诞节,毕肖普和玛格丽特一起庆祝,毕肖普哮喘病复发,玛格丽特细心照顾了她一个多星期,直到她痊愈。这一年,毕肖普多年不见的母亲过世。

接下来的1935年,毕肖普和大学同学&女友露易丝·克莱恩在欧洲旅居。她们一起去了法国巴黎-英格兰-摩洛哥-西班牙,这段时间毕肖普接触了一批艺术家,对超现实主义画作和装置雕塑很感兴趣,阅读了艾略特和奥登的作品。这期间玛格丽特和毕肖普通信频繁,玛格丽特还为毕肖普画了一副肖像画。后来毕肖普和露易丝短暂返回纽约,再去欧洲时,玛格丽特加入了进来。三人一起游览了爱尔兰和法国。但是对玛格丽特来说,好景不长。后来在巴黎出了一场车祸,当时三人都在车上,毕肖普和克莱恩平安无事,玛格丽特却失去了一只手臂。这场车祸过后,玛格丽特断了和毕肖普的联系,直到1946年毕肖普的第一部诗集《北与南》出版,她才写信致贺。

1937年1月,为了疗养, 毕肖普和克莱恩来到了温暖的佛罗里达的西樵岛,结束了旅欧生活。在西樵岛,毕肖普摆脱了哮喘的困扰,非常享受西樵岛温暖湿润的气候,悠闲淳朴的氛围,每天在岛上环游骑行,亲近和观察野生动物,和曾与海明威多次出海的船长一起出海打渔,生活舒适惬意。于是在1938年5月, 毕肖普和克莱恩合力在西礁岛买了房同居。她们时常举办酒会,邀请画家、音乐家、剧作家、文学青年开派对。在西礁岛居住期间,毕肖普认识了海明威的第二任妻子,还偶遇过自己喜爱的诗人罗伯特·弗朗斯特。这段时期的生活也反映在了毕肖普的诗歌里。

随着二战的持续和扩大,西樵岛不再平静,毕肖普和克莱恩先前那种宁静而私密的生活被打破了。克莱恩对音乐十分狂热,经常在家里开音乐派对,这让毕肖普没法拥有安静的写作环境,令毕肖普十分困扰。克莱恩自己不是艺术家,但善于发现艺术家身上的潜质,她喜欢各种艺术家和参加各种聚会,也越来越不满足于毕肖普的诗歌名声,经常飞往纽约,甚至几个月不和毕肖普联系。这时毕肖普意识到她俩的关系要完了,与克莱恩分手,毕肖普非常失望和痛苦,甚至曾以自杀来挽留克莱恩。处于分手的痛苦中的她为克莱恩写下了那首广为流传的《致纽约》:

1941年,30岁的毕肖普和新情人马乔里(Marjorie Stevens)一起去墨西哥度过了6个月。在墨西哥,她们意外地遇到了当时是驻墨西哥领事的智利诗人巴勃罗·聂鲁达。在那里。毕肖普开始认真学习西班牙语,聂鲁达给她推荐了西班牙语家庭教师,随后她便开始用西班牙语写诗。1941年10月,毕肖普从墨西哥去了纽约,马乔里则去了西樵岛帮毕肖普管理房子。在纽约,毕肖普虽然见到了很到朋友,但她的身体状况相当糟糕,情绪愈加沮丧,加上不习惯纽约文坛的争斗,并失眠,她开始酗酒。有次由于找不到酒,毕肖普竟然喝下了医用酒精,这次经历让毕肖普决定去疗养。

1946年,先前被数次拒绝的诗集《北与南》得以出版,35岁的毕肖普有了自己的第一部诗集。随后的1947年,毕肖普认识了终身好友罗伯特•洛厄尔。

1949年,毕肖普接受洛厄尔的建议,来到华盛顿,担任国会图书馆的诗歌顾问(俗称的美国桂冠诗人)。

1950年,毕肖普在辞去诗歌顾问一职后,又一次去到了纽约的温泉区疗养。这时她获得了一笔专供获奖诗人去国外旅行写作的资助,也许是厌恶了纽约的生活,毕肖普决定离开。毕肖普曾对朋友说,她觉得纽约是世界上最孤独的地方,为此她甚至有过自杀的念头。毕肖普得到资助后是准备买票去欧洲,可船公司告诉她欧洲的船票全卖光了,她才选择去了南美。

三 巴西生活 1951-1969 (Lota, 莫里斯, 苏珊娜)

1951年初冬,毕肖普乘船离开纽约到达了巴西。毕肖普登上轮船时,心中并没有明确的目的地,只是想通过海上航行来减轻心中的郁闷。当轮船航行了半个多月,第一次靠岸,她抵达了圣保罗。由于船只在圣保罗停留的时间较长,毕肖普就独自乘火车从圣保罗到了巴西首都里约热内卢。她的美国朋友摩尔斯到车站接她,通过摩尔斯,毕肖普认识了Lota. 在游览了里约热内卢后,毕肖普本打算回到圣保罗继续乘船环游南美。可是在出发前的圣诞节,毕肖普吃了腰果,食物过敏,全身浮肿,眼睛无法睁开,加上湿疹和哮喘并发,她只好取消行程。毕肖普病了一个多月,在她生病的这一个多月里,Lota对她精心照顾,这段日子里两人互生情愫。有天Lota来看望毕肖普,突然问她是否愿意留在巴西,毕肖普非常自然地回了一声“yes”, 毕肖普的这一留,就是15年。

Lota出生于当地的一个名门望族。父亲是里约热内卢的报业巨子,对巴西政界涉足很深,她的一个叔叔当过大使,另一个叔叔是律师。Lota的母亲早逝,父亲对她并不关心,她和父亲关系冷淡。Lota是在比利时的一个修道院长大的,因此精通英文。熟悉和了解欧洲的先锋艺术。Lota热衷于艺术,尤其是建筑,她曾到欧洲和纽约参观各种先锋艺术,甚至想模仿纽约博物馆,在里约热内卢也建一座现代艺术博物馆。Lota对艺术的热情和对艺术家的偏爱,使得她和毕肖普的关系迅速升温。Lota对美国文化兴趣浓厚,毕肖普醉心于南美的风情,,两人的性格也十分互补:Lota热情开朗,毕肖普含蓄谨慎,相处得非常好。

为了给毕肖普一个良好的写作环境,Lota用了近1年的时间,在一座小山上给毕肖普建了一个工作室。工作室坐落在一个小山头上,山上长满各种花草,白云从窗外飘过,这对毕肖普来说,就像一个世外桃源。沉浸在Lota的爱里,毕肖普的写作达到了一个高峰。

不过,毕肖普的创作高峰很快过去了。1954年前后的两年里,毕肖普没写出什么像样的诗,她非常焦虑。出版社对她的催促和不满,她内心的焦灼,使她又开始酗酒,她几乎每周都会喝醉一次。终于,毕肖普凑足了一本书的最低限度——32页的诗歌。出版社出于经济上的考量,没有单独出版,而是将新旧作合在一起,于1955年出版了《诗合集:北与南——一个寒春》,这部诗集获得了第二年1956年的普利策诗歌集。毕肖普的这次获奖,为她赢得了巴西文学圈的认可,让她在巴西接下来的文学生涯过得更加顺利、惬意。Lota为毕肖普获奖更是兴奋不已,专门举办了宴会庆祝,对毕肖普更是引以为傲。和Lota在一起,毕肖普觉得满足、幸福。思想上也有了一些变化。由于Lota是巴西贵族,与巴西当局和政治界关联密切,毕肖普从对政治的漠不关心开始关注起政治和社会问题。在她的诗歌《Riverman》(《河人》)和《Pink dog》(《粉红色的狗》)中表现明显。而《Riverman》中那个想成为沙卡卡的男人,似乎是在暗指Lota.

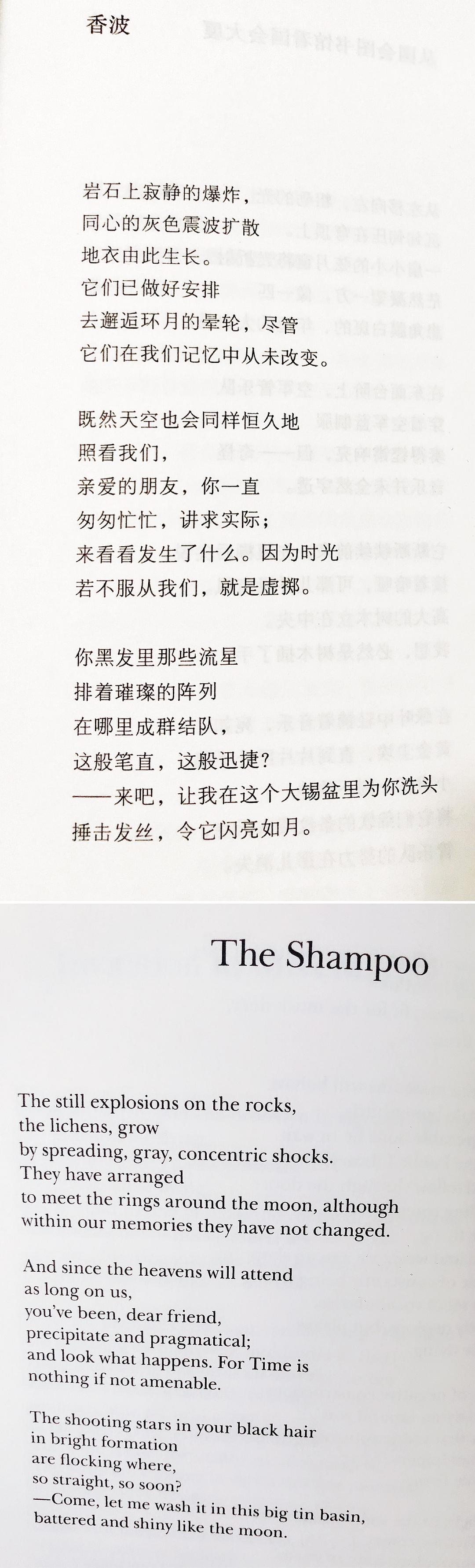

1958年,毕肖普在巴西接待了小说家帕索斯和赫胥黎,在和两位友人游览亚马逊河流域的风光时,毕肖普重新发现了巴西这个国家的魅力,并大量阅读了关于亚马逊河流域的书籍,写出了《Riverman》一诗。在亚马逊河流域的旅途中,毕肖普买了一只漂亮的锡盆。这只锡盆就是毕肖普专为Lota写的情诗《Shampoo》(《香波》)里的那只大锡盆, 《Shampoo》(《香波》)写的是她给Lota洗头的情形,确认了她对Lota的感情:

20世纪60年代,巴西政局变化无常,Lota深陷其中,精疲力竭。1964年, 巴西已经处于经济崩溃的边缘,Lota支持的政权已经倒台,毕肖普动员Lota去欧洲旅行。在伦敦,毕肖普见到了她的传记作家安妮·史蒂文森。当史蒂文森1961年还在密歇根大学读研时,她就认为毕肖普比洛厄尔更为出色,这在自白主义如日中天的当时,简直是异端邪说。后来史蒂文森开始搜集毕肖普的资料,并从1962年开始和毕肖普通信。这次会面,让史蒂文森对毕肖普的生活有了进一步的了解。史蒂文森于1966年和2006年各出版了一本关于毕肖普研究的专著,这些是研究毕肖普的权威著作。1964年这一年,毕肖普入选美国诗人学院,古根海姆博物馆把她吸收为荣誉会员。

1965年, 54岁的毕肖普出版了有关她的童年经历和巴西新家的诗集《旅行的问题》,这部诗集是献给Lota的,毕肖普在这部新诗集里表达了更多的亲昵感。

而随着Lota深陷政治泥潭,毕肖普和Lota逐渐疏离。1965年底,毕肖普和Lota过完圣诞节,便飞往西雅图的华盛顿大学,准备开始任教。1966年,毕肖普在西雅图,认识了比她小很多的年轻少妇苏珊娜·鲍文 (Suzanne Bowen)。这一阶段,毕肖普和里约热内卢诗人莫里斯(Vinicius de Moraes)至少有过一夜之欢。

1967年6月,Lota的父亲去世, 失意的Lota很是低落。7月,毕肖普决定飞回纽约, 避过里约热内卢的冬天。对于毕肖普的离去,Lota虽未阻止,但深感绝望,多次向医生要求去纽约看毕肖普。而在毕肖普离开里约热内卢之前,Lota发现了毕肖普的一份亲笔遗嘱,表示她要瞒着Lota,留一万五千美元给苏珊娜。1967年9月19日,Lota不顾亲友和医生的反对,形容枯槁地飞往了纽约,见到了毕肖普,当晚在毕肖普的纽约公寓服药自尽,一周后过世,享年57岁。

Lota去世后,毕肖普留在了西雅图,开始编辑和翻译一些巴西现代诗,但一想到巴西,想到Lota, 她就无法集中精力创作。1969年毕肖普在友人的帮助下出版了合集《诗歌全集》,1970年,毕肖普凭借《诗歌全集》获得了美国国家图书奖。

20世纪70年代, 美国陷入越战的泥潭,反战示威游行遍及全美各地。美国动荡的政局影响到了很多文人和艺术家,也让毕肖普萌生了重新定居巴西的念头。就在这时毕肖普得知她在巴西普莱托的房子快装修好了。于是在1969年5月, 毕肖普和苏珊娜一起搬到了巴西的小镇普莱托。普莱托是她和Lota曾经待过的地方。Lota过世后,毕肖普在巴西的朋友都与她疏远了,这次又有了苏珊娜,那些巴西的Lota的朋友们,这次对毕肖普并不友好。

1970年毕肖普凭借《诗歌全集》获得了美国国家图书奖,颁奖仪式在纽约举行。为此巴西政府和美国驻里约热内卢领事馆同时派车送她去机场,可是毕肖普不愿意去,也没有去,是洛厄尔替毕肖普领了奖。这段时间她和苏珊娜关系紧张,两人处于冷战期。毕肖普得奖后,两人之间的矛盾日益激化,直到有一天,两人大吵一架,苏珊娜带着行李飞回了西雅图。这种情况下,毕肖普对巴西是没了任何眷恋, 只好回了波士顿,而开车送毕肖普去里约热内卢机场的,正是和毕肖普有过一夜之欢、且在Lota过世后一直有来往的莫里斯。

四 哈佛-波士顿晚年1970-1979 (爱丽丝·梅斯菲瑟尔)

1970年秋,59岁的毕肖普代替洛厄尔去哈佛大学教授诗歌写作。在哈佛,毕肖普过得并不如意。和苏珊娜的分手,让她非常沮丧。酗酒使她经常无法上课。毕肖普在哈佛并不受校方重视,毕肖普对理论没有兴趣,由于她不懂学术,不懂批评,只有为数不多的作家、诗人欣赏她。哈佛的大多数学生和教员,都认为是因为洛厄尔的关系,毕肖普才能在哈佛任教。事实上,毕肖普在哈佛教出了乔亚这样优秀的诗人&评论家。

1971年初入哈佛时,毕肖普身体十分虚弱,感染了伤寒和痢疾,·梅斯陪伴照顾她,直到毕肖普恢复了健康。之后的2个月,两人一起游览了马萨诸塞州。在梅斯的照顾和陪伴下,毕肖普才开始有精力努力工作、认真写诗。梅斯既是伴侣,也是管家,还是秘书,她头脑冷静,做事实际, 把一切都安排得井井有条,从不会情绪失控或者歇斯底里, 毕肖普在梅斯这里找到了一种安稳。空闲时,两人一起旅行。1972年暑假,两人一起游览了欧洲;1973年,一起游览了太平洋沿岸的西北部地区。1974年,两人的关系出现危机。梅斯为了谋生和自己的未来,打算与别人结婚,毕肖普非常害怕梅斯弃她而去,非常低落,甚至想要自杀,这期间她为梅斯写下了《一种艺术》,并搬到了早年和克莱恩合买的西樵岛的房子里,随后毕肖普的老同学过来陪伴她,与她一起渡过了难关。1976年65岁的毕肖普腿部摔伤了,梅斯又回来照顾她,放弃了结婚对象,两人和好,梅斯陪伴到了毕肖普最后的时光。

1977年,66岁的毕肖普出版了诗集《地理III》,这是她最后的一本诗集。《地理III》的出版也为毕肖普带来了荣誉,但她的身体是日渐衰退了。1977年挚友洛厄尔的突然去世,让毕肖普受到重创。

1978年,毕肖普获得了一笔可观的资金资助她写一部新诗集,于是她准备辞去教职,并频繁外出朗诵。

1979年10月,毕肖普去世得也非常突然。去世时毕肖普正在波士顿的公寓里换衣服准备去友人家赴宴,直到梅斯开车来接她,才发现她躺在地上,停止了心跳。她因脑动脉瘤逝世,享年68岁。

毕肖普一生只出版了4部诗集,除了1946年出版的第一部诗集《北方与南方》收录了30多首之外,1955年出版的《诗合集:北与南——一个寒春》, 1965年的《旅行的问题》,均为超过此限,她的最后一部诗集1977年的《地理III》只有10首新诗,毕肖普大概每十年出一部诗集。,而她却以少量而精湛的诗歌获得了几乎所有重要的诗歌奖项。

可能因为童年的不幸,毕肖普的性格内向,不善交际,社交圈很小。写作对她来说既是一种生活方式,同时也是一个非常痛苦的过程。她曾对她的朋友描述她写诗的过程:首先,她在头脑里写诗,但是每当开始写诗或者要将它记录下来的时候,诗歌就衰退、减弱了,因此她经常改写或者重写。加之她对细节的苛求,毕肖普写诗的速度就非常慢了。

毕肖普一生多次因诗歌作品太少而担心焦虑,她曾经甚至表示,如果自己是男性,也许会写得更多一些。毕肖普不喜欢宏大的主题,因为那些是典型男性中心主义者的主题。

在垮掉派和以好友罗伯特·洛厄尔为代表的自白派雄踞美国诗坛的20世纪六七十年代,毕肖普含蓄 、节制,注重细节和形式的诗风,给当时的美国诗坛带来了一丝清新。毕肖普性格中有一种坚韧,就是对她自己的诗歌风格的执着追求。她宁愿远离当时美国的主流,潜下心来慢慢地写那些不太受主流欢迎的诗歌,宁愿被出版社不断催促,也绝不把不满意的作品拿出来出版。这种坚持让她获得了同行和诗人圈的认可,也让她的每一部诗集都举足轻重,成为20世纪美国诗歌中的经典之作。

- Close close all night

the lovers keep.

They turn together

in their sleep,

close as two pages

in a book

that read each other

in the dark.

Each knows all

the other knows,

learned by heart

from head to toes.

电影中的Bishop像大多数的文艺青年一样,纤细敏感甚至有点无情。片子快到结尾处,Bishop和Lota站在月亮底下争吵,Lota责备她indifferent,或许是口不择言,但并非全无道理。当Lota在精神病院治疗时,Bishop很清楚的知道自己不是那个能支持Lota的人,所以虽然不舍,虽然彼此很可能都是对方最重要的人,她还是选择离开。片中Mary很清楚的看到了这一点,Lota可以支持Bishop度过酗酒的日子,但她是不能期待同等的回应的。电影中两个人的相处模式一开始就是Lota相当霸气的付出,炸平一座山头来筑一个爱巢,就算最后几乎变成Bishop的牢笼,也是一个四面落地玻璃漂亮到难以拒绝的牢笼。或许正是Bishop情绪上极易波动,才格外的需要Lota作为一个稳定的存在。对于Lota,强势,无论表现为控制还是体贴,都是她和别人相处的方式,她几乎无法处理失控的局面,无论是情人,或是市政建设。而最终毁掉她们的不是Mary,是Lota开始不再坚定的心,是那座中央公园,很多时候品味是预算的敌人。

Bishop的扮演者Miranda Otto实在是个惊喜,上次看她的演出还是在指环王的双塔中。十年过去,那个勇敢彪悍的公主突然就变成一个苍白脆弱,说着: I was the loneliest person who ever lived...Unless I am rather drunk, I am very shy...台词的诗人旖旎而来。而且她略带低沉沙哑的声音也实在是比Bishop本来平淡的嗓音动人的多的多的多。当她趴在桌上醉倒喃喃的说道:I am not drunk, I just cry in English. 说不动人那是假的,虽然心里也有那种no zuo no die的感觉。如果一定要挑毛病的话,对于Bishop,Miranda过于美貌了。如果是Bishop的才华配上Miranda的美貌,天妒英才四个字简直要铺面而来。

虽然结尾略带伤感,但在那之前的进度条上的充满着美丽的风景、音乐(特别是开头时那首略带欢快的巴西歌曲Kalu),还有Elizabeth Bishop的诗歌,不仅仅是那首close close,不仅仅是North & South,还有那首The Shampoo,当Bishop看到Lota头上的华发,写下

The shooting stars in your black hair

in bright formation

are flocking where,

so straight, so soon?

-- Come, let me wash it in this big tin basin,

battered and shiny like the moon

所以,无论曾经有过多少争吵,多少龃龉,let's wash them in the big tin basin, reaching reaching for the moon。

P.S. 片子里扮演Lota的巴西演员Glória Pires居然就是20多年前在中国播过的那部80集的巴西肥皂剧《爱的权力》(Direito de Amar)里的女主露莎尼亚(Rosália),姐姐年轻的时候颜真美。

失去的艺术不难掌握,

如此多的事物似乎都

有意消失,因此失去他们并非灾祸。

故事的结局令人心碎一地。

其实我们早有预感,从她们的初遇开始。

像是冷月与骄阳的相遇——也许那时伊丽莎白的状况比冷月还要苍白,一个自卑孤冷,一个骄傲强势,像是两极。但也正如冷月和骄阳一样,她们散发的是同一种光。当我们剥开她们或敏感或控制的外表,会发现她们某种性格特质如出一辙——安全感匮乏。

不难从她们的成长经历找出原因,一个幼年丧父而母亲也因精神疾病一直缺位,一个幼年丧母而父亲热衷政治导致父女疏离。她们都是富裕的孤儿,是漂浮在海洋上孤帆。当然她们彼此间也有些区别。伊丽莎白是难以靠岸的旅徒,而罗塔一直拼尽全力地加固靠岸的缆绳,甚至试图用此拉动陆地。

那也是为什么骄傲的罗塔一边称伊丽莎白为“strange woman”一边安慰了她,一边抱怨伊丽莎白冷淡疏离自卫一边却收留照顾了她。天知道自幼无依的罗塔深心里是不是也住着这样一个小女孩,所以她需要一遍遍鼓励她,一遍遍拉起她,一遍遍让自己足够强大。

她们是最近的,在心灵的暗室。这种来自灵魂的莫名吸引力让人无从抗拒,即使之中隔着一个Mary,即使这段感情一开始就被警告——“她是一个危险的人”、“我很害羞,除非我喝醉了”,即使敏感的伊丽莎白在这畸形的相处中频频受伤,但它就是那么开始了。

她们一起参加酒会,一起去海边,一起四处旅游。罗塔为伊丽莎白建造阳光书房,透过明亮的玻璃可以看到巴西美丽的山峦和河流还有那棵葱郁的、厚重的、古老的、给人安全感的大树。罗塔把浴缸和帆船搬到了伊丽莎白这,那是罗塔槽糕童年中仅有的有着爱的温暖气息的东西,我猜。罗塔坐在浴缸里,抱着膝盖,伊丽莎白为她洗头,泡沫晶莹,水流下来:

你黑发里那些流星

排着璀璨的阵列

在哪里成群结队,

这般笔直,这般迅捷?

——来吧,让我就在这个大锡盆里为你洗头

锤击发丝,令它闪亮如月。

这一切美得仿若童话。我甚至信以为真,以为两个孤儿真的就可以那么简单地相互依靠、相互扶持,成为——家。在潜藏的那么多龃龉中,虽然看似不可能,但并非完全不可能?伊丽莎白需要阳光和家,罗塔则以为她建造这些而生。

普利策奖的到来打破了这种平衡,当伊丽莎白的自信和快乐不再全部来自罗塔时,罗塔开始感到恐慌。她为了追赶恋人的成就开始投入政治,开始建造公园,害怕失去控制感。但反而因此两人聚少离多,沟通越来越少,矛盾加剧,最后伊丽莎白重染酗酒的恶习,她醉倒在浴缸里对罗塔说:“事情变坏给了我酗酒的借口,因为我得不到和正在失去……”

伊丽莎白接受了纽约大学的邀请,她们在广场上决裂,隐藏的悬崖和刀锋破纸而出。

“你甚至从未说过你爱我!”

其实她们都是表达上的弱者。每当要庄重表达什么的时候,伊丽莎白总喜欢附意于诗歌,她把她的爱意凝练成诗歌,每一个字都像打磨钻石一样打磨它们。而罗塔呢,也是这样,我们不难发现她用建筑表达她的爱,也许每当她爱上一个人,她就想为这个人建造一个家。她的家是一艘帆船,她掌舵,不容走偏。有月亮灯和喷水池的中央公园,我们知道,都是为了伊丽莎白,她想和伊丽莎白并肩而立。

大概是因为自小家庭的缺失,她们都没能学会正确表达自己的情感,或者说是情绪。很多很多的话,不知道要怎么说,也不敢直接说。诗歌是伊丽莎白沟通世界的渠道,而建筑是罗塔表达自己的方式。在漫长的时光里,有那么多或甜蜜或心酸的瞬间,却没能出口一句“我爱你”。最终伊丽莎白无法偿还爱意,而罗塔难以表达脆弱。

诗歌和建筑那么美,可在能说我爱你的时候,为什么一定要写诗呢?

这句话很简单,但实际上能做到的人又有多少?或者是自卑,或者是骄傲,或者是怕被伤害,或者是怕失去自由,总有那样的坑坑洼洼在心灵深处让我们裹足不前。或许只有在倒影的世界,左边即是右边,我爱你就像你爱我(借用毕夏普诗)。

亲昵,亲昵,

恋人们整夜黏在一起,

在睡梦中,她们一起翻身

亲昵得像一本书里的两页纸。

那两页纸——在黑暗里抵死缠绵,可当你打开阅读它们时,它们却相对无言。

悲剧来得意料之中却惨烈异常。无法继续掌控自身和伊丽莎白的罗塔触礁而亡。

如果有一天,你遇到这样一个人,她是漂泊而危险的游吟诗人,她孤僻自卫而敏感,可你一眼就看穿她的脆弱和无助,你渴望拯救她就像渴望拯救你自己,你是否也会奋不顾身飞蛾扑火?

所以有时,我们把爱情诉诸于命运。

愿逝者安息,而灯塔恒在。