西尔玛 Thelma(2017)

又名: 北国凶灵(港) / 魔女席玛(台) / 泰玛(台) / 希尔玛

导演: 约阿希姆·提尔

主演: 艾丽·哈尔博 卡雅·威尔金斯 亨瑞克·拉斐尔森 艾伦·多丽特·彼得森 格蕾特·艾特瓦 玛特·马努斯多特·索利姆 安德斯·莫索林 凡妮莎·博格利 斯泰纳尔·克鲁曼·哈勒 Ingrid Giæver Oskar Pask Gorm Alexander Foss Grømer Camilla Belsvik Martha Kjørven Ingrid Jørgensen Dragland Sigve Bøe 乔纳斯·约根森

上映日期: 2017-08-20(挪威电影节) 2017-09-15(挪威)

片长: 116分钟 IMDb: tt6304046 豆瓣评分:6.7 下载地址:迅雷下载

简介:

- 一名从乡下搬到奥斯陆展开大学新鲜人生活的挪威女孩席玛,单纯而天真的她,内心有着坚强的信仰与管教严格爸妈的谆谆教诲。在入学后,与非常美丽的同学安雅有着深厚友谊,但却在一次图书馆癫痫事件后,她开始发现自己拥有令她爸妈向来畏惧已久的超能力。随着学期持续, 席玛对安雅的好感也越来越强烈,但突如其来的神秘事件越来越多,席玛开始发现她的超能力与家族的祕密有关,必须被迫去面对她过去悲剧性的秘密,以及那骇人超能力的后果。

演员:

影评:

在只有四人上座的放映厅看完《Thelma》之后回味良久,觉得这是一部充满符号和隐喻的电影。然而发现关于这部电影的评论并不多。这里从个人的观影记忆和感受出发,对片中出现的主要角色和意象做一种简略粗疏的解读。涉及大量主观看法和剧透,以下内容请谨慎浏览。

男性角色:

《Thelma》全片总共出现了三位和女主角有对手戏的男性。首先是Thelma的父亲。

父亲是本片当仁不让的“男主角”。父亲这个角色隐喻了控制女性的父权制度。

影片开场,父亲带着小Thelma在林中狩猎,枪口却对准了年幼的女儿,这一紧张的瞬间立刻展示出一种强弱极端对比的权力关系。

枪口

枪口然而他没有杀死Thelma,镜头一转,女孩长大,出现在现代都市中的大学校园。但父亲仍然通过电话和网络对她进行着严密监控(记得母亲在电话中说的那句话吗:你父亲教会了我如何用网络查看你的选课)。Thelma与父母通话时的神色,从一开始就充满不安,但她此时仍是驯顺的。不久之后,父母入城来探望她,三人在餐厅时Thelma由于发表了自己关于科学和信仰的观点而遭到了父亲的严斥,一度落泪。父亲真的是在批评女儿“嘲笑他人”吗?不,他不想看到的或许是她对这个世界萌生出自己的看法。

当Thelma“生病”后,我们了解到原来父亲是一名医生,早在女儿幼年时就发现了她的反常,因此对她进行了“治疗”,手段包括宗教引导和药物控制。然而这些手段在Thelma搬入大学校园后纷纷失效,她开始故态复萌,因此不得不搬回家中重新接受父亲的“照料”——绝对的身体和思想控制,在祷告、吃药和洗澡的戏份中表现得淋漓尽致,令我观影时如坐针毡,深觉不快。

癫痫科医生是另一位戏份较多的男性。与“父亲”同为医生,这个角色可以看作父亲的分身、一种意在控制和规训的社会制度。在Thelma接受检测的场景中,医生用一系列问题窥测她的内心,引发她的压力和欲望,使她失控。最终他告知Thelma,她并无器质性病变,而是精神方面的问题,换言之是“疯癫”。福柯曾指出,医生在疯癫面前的权威正是因为他“父亲和法官”的身份,“他的医疗实践在很长一段时间里不过是对秩序、权威和惩罚的古老仪式的一个补充”。电影中关于疯癫的诊断,引出了Thelma童年时的问题,也将她推回父亲身边,重新接受童年时期与父亲的权力关系(女医生作为父权制度体系的一员,也试图将Thelma推回父亲身边,“你或许该问问你的父亲”,但这一过程最后仍由男性完成)。疯癫也进一步引出了Thelma的 “家庭病史”,将在稍后讨论。

第三位有台词的男性是Thelma的男同学(好像叫Kristopher)。认识之初,男同学对Thelma从小受父亲灌输的宗教思想和生活方式投去哂笑,并称自己笃信科学和理性。那么他会是帮助Thelma摆脱父权控制的人吗?一场“吸烟”的戏拆穿了他:他引发女性的欲望,只是为了满足其男性凝视和幻想的需求。男孩的卑劣手段被同行的女孩点破后,Thelma的呕吐反映了她对这种男性凝视和幻想的极度恶心,以及对自身欲望的羞耻和厌弃。

最后一位具有重要符号意义的男性角色是Thelma的弟弟。虽然这个角色出场极晚,戏份极少,没有台词(毕竟只是个婴儿…),但其存在仍然树立了自己的特殊身份:父亲的接班人,父权控制的继承者。Thelma和弟弟同时出现在父母面前时,弟弟明显是受到偏爱和照顾的那一个,而Thelma则总是受到质问和斥责(* 弟弟的名字是Mattias,在希伯来语词源中意为gift from God, 一种上帝的礼物,仿佛天赋特权)。

父母抱着弟弟望向Thelma的眼神

父母抱着弟弟望向Thelma的眼神女性角色:

电影中出现了远多于男性的女性角色,下面分析一些我认为比较重要的人物。首先是Thelma的母亲和奶奶。

Thelma的母亲和奶奶,是历史上所有在父权控制下衰老和死亡的女性的缩影。在电影开场不久的打电话戏中,观众便能发现Thelma的母亲下肢残疾。但直到影片后半才揭示了母亲残疾的原因:她曾由于无法控制女儿、无法照料好男性继承人而跳桥自杀。除了自戕的过激行为,母亲在父亲面前一直是驯顺的,以帮手形象出现的,也是父亲用来控制Thelma的感情手段之一。她打电话给Thelma查课,敦促她喝下有药的茶。父亲也用“你母亲很担心你”这样的说辞逼迫女儿接受远程监视。

奶奶的角色则表明了在父权控制下,母亲和Thelma可以预见的未来。英文字幕是grandma(不知挪威语里有没有区别),并不明确是奶奶还是姥姥。从影片情节看来,这一老年女性似乎是父亲的母亲,而有意思的是,其形象却与母亲极为相似(好吧也有可能是我脸盲)。奶奶的“反常”和“疯癫”与母亲和Thelma的经历也形成呼应——奶奶认为自己的反常害死了丈夫而发疯,对应着与母亲和Thelma认为自己与儿子/弟弟的死具有责任而残疾/发疯(* “奶奶”的病房里的照片很有趣,因为我们无法辨别照片上的是“奶奶”与幼年的“父亲”还是“母亲”与“弟弟”,再度暗示了父权制度在代际关系间的再生产)。最终奶奶在医疗/父权制度的治疗/控制下,成为病榻上一具生命力丧失殆尽的躯体,并被后代几乎彻底抛弃和遗忘。

奶奶病房里的照片

奶奶病房里的照片除Thelma之外,片中另一个最重要的女性角色是Anja. Anja可以被视为Thelma作为女性的主体意识和欲望的外化(我一度以为Anja是Thelma精神分裂幻想出来的“朋友”,但看完之后觉得她作为女性意识和欲望是一个更合理的解释)。Anja这一角色,出现在Thelma远离父母、进入城市和校园后开始的新生活中。Thelma对父权控制每一点有意无意、或明或喻的突破,几乎都发生在Anja在场的情况下。从图书馆初遇时的身体失控,到同去夜店、喝酒、吸烟,最后发展为恋人之间的亲密行为。

Thelma在和Anja的交往中,经历了精神的剧烈波动:首先是好奇,然后是不由自主地被吸引,中途又感到羞耻和痛苦,最终学会接受和享受。Thelma对Anja的态度变化,不是恰恰和大多数女性认识自己——尤其是自己的性别意识和身体欲望的过程一致吗?以这个视角来看整部影片,也就不难解释主角Thelma的“病”或者说“超能力”了。Thelma的异常,隐喻的是女性主体意识的觉醒和成长。

表面上看,Thelma的病/超能力会引发她对自己的身体和精神失去控制(产生抽搐、幻觉),也会引发物质世界“客观规律”的失控(人或物瞬间位移)。仔细回想,不难发现病/超能力的发作,总是出现在Thelma产生被爱和去爱的愿望时。因此Thelma的失控,其实是她作为女性的主体意识和她曾经被父权制度严格规训的身体和精神的交战。

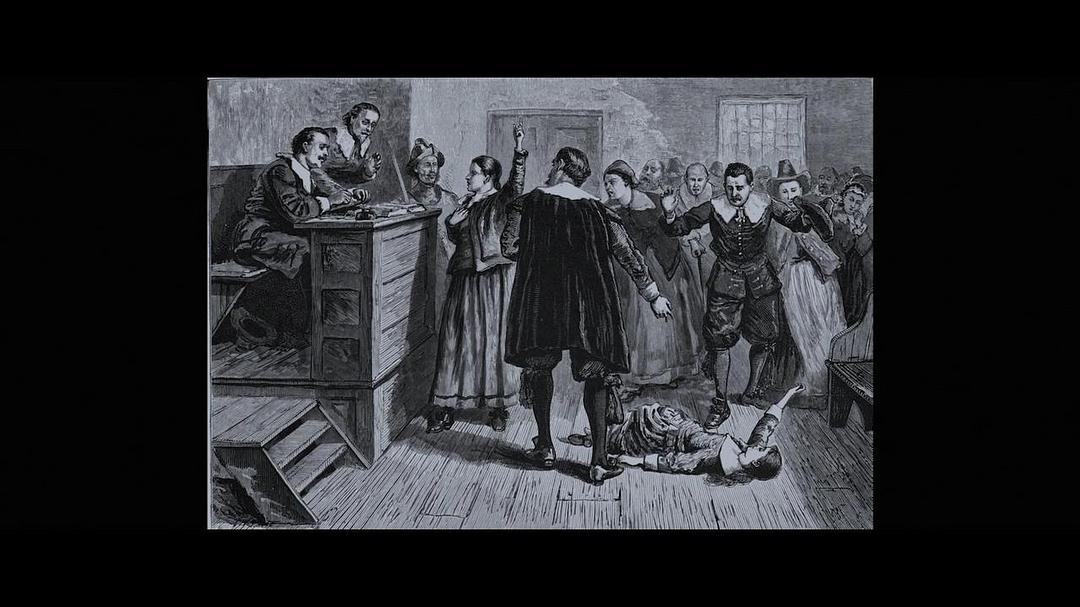

而病/超能力对客观规律的扭曲则暗示,我们自以为对世界的“科学认识”,其实可能并不如想象的那么确定不移。记得影片开始的大学课堂上讲到了光的波粒二象性,而这一认识,正好体现出某种“科学”的不确定。在不对等的权力关系下,我们对世界的认识很可能是当权者用种种手段敷设的幻觉。“父亲”和“医生”利用宗教、社会制度(对应医院)和技术(对应药物)在Thelma和奶奶四周搭建幻觉,并冠以疯癫之名,以此引发她们的自厌和自弃。影片中,Thelma搜索精神疾患的资料时,发现了疯癫与女巫审判史——亦即女性受迫害史的关联。

Thelma在网络搜索自己的“疾病”时看到的关于女巫审判的历史插画

Thelma在网络搜索自己的“疾病”时看到的关于女巫审判的历史插画这类幻觉,也许相对容易被撕破—— 现代人自然不会再轻易被中世纪流传的迷信混淆视听。可是,用“现代知识”搭建的幻觉,往往却更容易令人视作理所当然并深信不疑。但知识生产又何尝不是一个不断被权力形塑和建构的过程呢?影片对“客观规律”的扭曲,恰恰挑战了观众的常识,敦促我们反观自认的“真实”和所处的“客观世界”:一个仍然存在着性别不平等的世界。

那么,影片又呼唤了一个什么样的世界呢?从角色的命运或许可以看出导演的取向,而角色的命运也和几个反复出现的意象交缠在一起。

人物命运和意象:

火

火火,曾是父亲用来规训小Thelma的工具(“父亲把我的手放在蜡烛上,告诉我这种灼痛就是地狱的感觉。”),它代表着痛苦和惩罚。疲惫不堪的父亲在船上自燃,喻示了父权制度最终对男性自身的荼毒。而水的内涵则更加复杂:它有时是危险的,在实现报复时也几乎扼杀希望(溺毙了父亲和弟弟,也几乎溺毙母亲和Thelma)。但它同样可能疗愈(Thelma和Anja在游泳时再度相遇而互生好感,甚至连两人的facebook头像/主页背景都是游泳的照片!)。Thelma和水的互动,一定程度上折射出女性和整个社会环境的互动:或仇恨,或温柔,很多时候无法预测,难以受女性自主掌控。但最终,Thelma从湖水中清醒过来并浮向岸边,在那里吐出了令人匪夷所思之物:一只黑鸟。

实际上,黑鸟的意象贯穿了整部影片,如同父亲对Thelma的控制遍布四周。这些黑鸟盘旋在校园上空,当Thelma第一次邂逅Anja并产生朦胧好感时,它们疯狂冲撞过来,尔后便发生了Thelma的第一次痉挛。影片海报上,也正是一只黑鸟遮蔽了女主角的双眼,按照本文的解读,这样的设计或许暗示出父权控制导致的女性的盲目。

吐出黑鸟

吐出黑鸟与Thelma吐出的黑鸟紧密相连的另一个意象,是曾爬入她口中的蛇。在基督教传说中,蛇是魔鬼诱惑女性时的化身。然而,这是历史上由男性掌握的话语所造的比喻。影片中的蛇,在男性凝视之下强行贯入Thelma之口,像是由男性灌输给女性的耻感,一种对女性欲望的羞辱。蛇和黑鸟,羞辱和控制,如同一枚硬币的两面。最终,Thelma将僵死的黑鸟从腹中清除出去—— 她终于摆脱了束缚。随之而来的那些近乎“神迹”的情节(治愈母亲的残疾,预感Anja的电话和身后一吻),自然也就不难解释了:它们象征着女性拿回了她本该拥有的能力和幸福。

预感之吻

预感之吻影片最后,与开场时镜头渐近地面相呼应,结束的镜头渐渐推远。镜头之下,她和她牵着手融入人群之中,仿佛成为了和你我一同行走在这世间的普通人。Thelma的名字再度浮现于大银幕。这个名字来源于希腊语,意思是希望和意志(wikipedia)。回想起影片中,父亲看着Thelma表情复杂地说道,There is something with you. 而母亲也说,It’s something much greater than us. 在种种欲言又止的晦涩隐喻背后,我想影片其实只讲述了一个“简单”的故事:女性如何从“第二性”的历史命运中挣脱出来。幸运的是,这件伟大的事,something great,已经发生,正在发生,也必将继续发生下去。

(所以我说...不愧是女权主义大本营的北欧产出的电影啊……)

关于戏中戏的一点补充:

电影中Thelma与Anja以及Anja妈妈一起去看舞剧的那场戏,虽然对舞台表演只给了很少的几个画面,却瞬间让我觉得和某个现代芭蕾版本的《哈姆雷特》非常神似。但我一时想不起来是哪个剧团的演绎,而且对莎翁戏剧了解不多,因此本来不敢妄言。不过看了豆瓣上这篇评论( )后,发现可能并不止我会将这部电影与《哈姆雷特》联想到一起。

简单看来,《Thelma》的故事似乎与《哈姆雷特》中的许多元素都有呼应,包括疯癫、落水、是否选择挑战父权等等。但《Thelma》的剧情并不仅仅单向地接受《哈姆雷特》的影响。前者也能视为对后者的解构和重述:舞台上发生的事情不仅仅是剧目,更寓意历史,HIStory,一部由男性写作的文本。Thelma等女性,是被排除于舞台之外的观众(舞台上的角色,与电影相反,以男性居多,并且舞者的形体姿态格外突出masculinity)。可是Thelma和Anja在台下的互动却在整个剧院掀起了巨大的危机:天花板上的吊灯摇摇欲坠。这一剧情似乎在说,当女性的主体意识觉醒,那么即便被排除于聚光灯之外,她们仍然可以积蓄起颠覆性的力量。Thelma在危机将要爆发的关头竭尽全力控制自己并逃离现场—— 我们再次看到她身上那场新生的女性意识和过去所受的父权规训的交战。但令人庆幸的是,最终她接受了Anja的吻,接受了自己,并与爱人携手共赴未来。因此《Thelma》没有成为《哈姆雷特》式的悲剧,这部电影也恰如其分地以她的名字为名,可以称得上是一篇HERstory.

戏中戏的男性

戏中戏的男性* 剧院戏的取景地是Oslo Opera House,也是超酷的现代建筑啊…按照我的理(脑)解(洞),电影中女主角身处的环境也是很有意思的:现代城市环境,如片中的大学校园,是孕育女性意识之地。身处城市让女主一定程度上脱离了父亲的控制。现代建筑的表皮:玻璃幕墙,也隔绝了黑鸟直接冲击女主。反观养育她的前现代空间,即乡村和自然,则是压抑女性意识之地(幼年的女主在森林里差点死于父亲的枪口)。当然,这样的二分法是粗暴浅薄的,以上所有的解读也都囿于个人局限。而无论电影或是生活,永远应当有以不同方式去理解的可能性。

看了第二遍,补充的一些细节用*号和斜体加在文内。另外想要补充谈一谈的一点是影片关于“光”这个元素的运用。

影片开头的分级信息便提示片中有大量强光闪烁镜头,而闪烁的光,总是出现在Thelma产生“去爱”的愿望时:影片中第一次灯光闪烁,是Thelma看见Anja在社交网站上发布在某间酒吧的信息时。随后她便去了那里,在酒吧的灯光闪烁中与Anja之间的气氛升级。之后,她在宿舍楼下找到Anja时,路灯也发生闪烁。而在剧院,Thelma同Anja的互动也使头顶的吊灯明灭。在医院,医生诱使Thelma回想起与Anja的过往时也伴随着大量闪光镜头。最后Anja在闪光镜头和爆炸场景切换间消失,可以理解为Thelma无力调和自己“去爱”的愿望同自己受到的规训之间的矛盾,于是只能选择将一切情感隐匿封藏,连回忆也一并抹杀,如同婴孩被封冰下,Thelma被封泳池。消失和伤害,实际是对情感的压抑造成的,而非情感本身。Thelma最终在恐惧中回归被“家庭”和“宗教”控制的生活。烛光熄灭,仿佛女孩心死。

烛光熄灭

烛光熄灭这里就不得不让人想起Sigmund Freud 和Wilhelm Reich的心理学观点之争:前者认为人类的潜意识/本能是危险的,需要被社会控制和压抑;后者则认为危险的往往不是人类的潜意识,反而是社会对人类潜意识/本能的控制和压迫造成了危险。我想影片是偏爱后一种观点的,因此它将“光”这个元素同Thelma内心对Anja的切慕联系起来,仿佛为突破社会禁忌、自由去爱的观点赋上了与“要有光”这样的神谕同等的崇高地位。

与此同时,点出“光”的特性似乎也表达了本片对不同解读的开放和包容态度。影片开篇,片名在强光闪烁中出现,并且如前文所述,电影开场不久后便借教师之口说:它(光)具有波粒二象性,取决于我们使用何种仪器检测。而这部影片本身恰恰也具有类似的性质,其意义取决于我们持什么观点去看。

强光闪烁中出现的片名

强光闪烁中出现的片名她的牢笼或许并非父权。所谓父权在影片中只是束手无策被利用而又一再心软钝化的工具。恶的肇始是始终隐于父亲背后的妻子,不曾觉察自己对年幼的女儿施加了什么,只带着恨意记得自己丧失了什么。最终Thelma对她的治愈是原谅,也是诘问。

【关于恶的缘起:早夭的男婴与跌落的茶杯】

“如果把最神圣和最堕落的放在一起呢?” Thelma小心翼翼地说出她自创的脏话:“圣洁的恶魔(耶稣-撒旦)。” Anja在一旁看着她笑,要她说得再大声点。 后来回想此刻,Thelma在玩笑的不敬中恰好定义了自己,只是忐忑而不自知。 乍看上去,影片前半段似乎呈现出少女成长中老生常谈的境况:一面是以爱之名严苛独断的父亲、不动声色模棱两可的母亲、习以为常的监视、独立感知的剥夺,另一面是五彩缤纷的现实世界、突如其来的一见钟情、失控的焦虑和自我责难。我们可能产生的猜测是,少女病态地驯服于父母的管制,而长久被压抑的心绪外化为生理抽搐和周遭的物理效应,最终将以主人公自己也始料未及的强硬,突破一直以来居于统治地位的父母威权、宗教神学,找到释放和消解的出口。而从实际情节看,即使最终立意或有重合,前情进展也是南辕北辙。 这样倒也有趣,因为我们几乎处于和Thelma重合的视角,后者由于药物和管教不知过往,抑制着心性,身体内潜藏着恶与力,却对其边界一无所知。而看似顽固不化的男性权威在父亲扑倒母亲床前的一幕被证明从未存在,若干年来他可能只是妻子意志的附属与延伸,有知识技能和家庭使命,或许并无主见,本心却是仁厚。这样的猜测也恰好解释了母亲故意将杯子推至桌边并将其碰下后,看向捡拾碎片的Thelma时意味难辨的眼神。而佐证它的是床头仍摆着的母子合照。尽管影片对母亲着墨不多,但仔细回想,她的每次出场都耐人寻味。由于偏爱小儿子而伤害女儿并最初唤醒后者内心“恶魔”的,是母亲。始终怀恨的,也是母亲。

【关于符号:灌输的便捷与效力的衰微】

片头的悬念

片头的悬念在电影超现实的基调下,伴随Thelma的每次发作或梦魇,各种宗教符号悉数亮相贯穿始终,频率和强度都到了令人疲惫的地步。与此同时,无数被随意搁置的细节又在等待解释:为什么童年的Thelma对冰下游鱼望得出神又被父亲仓促催赶?为什么父亲在林中狩猎时会将猎枪对准女儿的头颅而又放弃射击?为什么母亲下肢残疾?为什么蛇在第一次出场时绕过的脖颈是衰老松弛的皮肤?

随着情节推进,因同样的超自然力使丈夫消失而后接受“特别照料”意识模糊的奶奶、早亡的弟弟等人物出场,令人存疑的细节逐一得到解释,少女内心的“恶”逐渐显现。到影片的高潮,当深爱的女孩失踪,Thelma立即意识到过错在于自己。可她在清醒意识层面又是那么善良的人,这一点连父亲也确信。于是在讲述真相前他对女儿说:这可能会伤到你。 此后,我们得以从更加完整的真相出发,重新审视符号的冗杂。它们恰是少女内心恐惧恰如其分的表征。她的恐惧从来不是对外的,却在外界得来的思想教育中得到了具体意象的寄托。这些意象借由家教灌输,来自父母的说服与威慑,侧面昭示着传统的宗教符号在意识灌输上的易得和实际效力上的式微。我们也渐渐明白,一开始令人不适的威权其实只是父母面对女儿身上未知力量的束手无策,是佯装的镇定,是让一切留在过去的自欺欺人。

【关于非理性:释放才能带来最终的消弭】 从童年起,Thelma潜意识中的不安与焦虑成为不受理性控制的武器,意念落实便造成破坏性的后果。(她的名字在希腊语中也恰好有着“意愿”的含义。) Thelma的父亲作为医生,只能以过强的药物和严苛的基督教律管束女儿,并企图通过抑制独立思想避免其意念的生长,认为使之皈依上帝是最后也最有效的出路;奥斯陆的医院光鲜冷漠,在检查室诱导少女发作,任病人遭受痛苦而冷漠遵循程序,记录现象而又无力从根源解决问题,排除癫痫可能后,仓促建议其投医精神科。

在最后一次忏悔和祷告后,蜡烛倏地熄灭,那是少女内在的力无法驯服的明证。宗教和医学以规避和消除为原则的应对之策,似乎都无济于事,Thelma(或者说她自身的独立意识)才是自身非理性的系铃人。内在的“恶魔”出于与外界压力对抗的目的存在,因此唯有消解长久以来堪比痼疾的外力所困,非理性的恶才能涣然冰释。电影设置了若干对照,比如父亲用以警戒女儿的方式是命她将手悬置在烛火之上,要她记住这是地狱之火;而女儿内心的“恶魔”对父亲最终的惩罚便是自手掌燃起烈火,以及水火两端的走投无路。这里让人不由得想起《大师与玛格丽特》的沃兰德,不遗余力保护善,而以世人自身之恶惩治他们的贪婪、虚伪与胆怯。 当仪式完成,恶魔隐去,与罪责诱惑牵连的各种宗教符号也彻底失去意义。甚至可以说,它们带来恐惧和压抑,但对于消解“恶”从未有过任何意义。Thelma自溺后口中吐出一只黑鸟,这个向来作为隐喻成群出现、漫天盘旋带来死亡与凶险的生命竟也呈现出纯洁无辜的一面,红爪子呼哧呼哧伴随小胸脯微微起伏,片刻后起飞,瞬间无踪。片尾天空久违清朗,暗涌的树林也归于安宁。 当所有象征与隐喻都落空,你如释重负。

P. S. 整部电影最揪心的时刻是Thelma发现Anja失踪后与父亲的对话: “我让一个女孩消失了。” “因为你生她的气了?” “不,因为我爱上她,她也爱着我。” “她没想要爱你的。”

尽管坦白说电影的感情戏实在有些扁平,其本质甚至可能是独角戏,但还是无可救药地迷上了这对细长深邃的北欧女孩子。Anja只是投射吗?她的爱情只是操控的结果吗?甚至听一个朋友看完电影说,自己离场的时候满是心疼,认为Thelma投水之后发生的一切在真实中或许是不存在的,只是她生命结束前最后的幻象。不得不说,初次观看时影片可能给人些许杂乱感,但它的卓越之处就在于为我们留下多义解读的空间,对每一个细节的主观侧重都可能导向完全不同的故事。

【补充:关于短暂的歌与无际的水】

对电影原声带中未收录的那首《Familiar》印象极深。歌的前奏在男性友人还在努力解释手机信号科学原理时就已响起,乐声渐强淹没桌前的琐碎喧闹,画面也随之切换到Anja邀请Thelma共舞的镜头。关于这首歌,起初只觉意境动人,并未留意什么,后来找到影片截取部分的歌词,才细究起其中的深意来:

Can you walk on the water with I, you and I? "Because your blood's running cold" said the familiar, true to life Can you walk on the water with I, you and I? Or keep your eyes on the road and live there familiar, without you and I

It glows with gates of gold, true to life

把这首歌安排在这里一定不是无心插柳了。不仅主题与此情此景二人之间的好感与试探相符,词中涉及到的意象也在情节中贯穿始终,在熟悉和陌生、虚幻和真实之间模糊着界限。飘忽上扬的女声反复唱着: “可以和我一起走在水面上吗,你和我?”

纵观全片,水是Thelma情绪慰藉的依托和释放非理性的出口,而如果视Anja为实体而非Thelma内心感情觉醒和依恋愿望的投射,那么水也是二人惺惺相惜的连结。我们不难注意到水作为主角生命中线索意象的反复出现: 幼年时弟弟的死亡是从浴缸到冻结的水面; 与Anja的第一次实际交谈在泳池发生; Anja的脸书背景是仰面入水的照片; 心如乱麻时只身前去游泳却在水中发作,因重力颠倒困于池底; 母亲丧子后选择从桥上跳入河中却未遂; 片尾虽是以火作用于父亲,父亲其实是躲避燃烧而溺死水中; 最终一切消解后的象征场面也是自开放水域潜至另一端的泳池,出水后与消失的爱人重遇。当然,所有这些也更加令我们迟疑,是否果真并不存在Anja其人,一切如最初的歌中所唱的那样,少女希望一起走在水面上的那个人,熟悉而逼真,却可能并不实际存在。

而我仍然愿意相信爱情、新生与重聚都是真实。镜头外的残酷已经太多。

无论如何,操纵只是诱因,真心还是真心吧。

男性拥有超能力,通常变成拯救世界的英雄;女性拥有超能力,被告诫不要使用,最后能保护自己,就算不错了。

台北院线于四月四日上映,就在基督徒庆祝复活节之后没多久……

挪威深受注目的新锐导演Joachim Trier(尤沃金·提尔)从清冷写实的《 Oslo, 31. augus 八月三十一日,我在奥斯陆》(即《》)、《Louder Than Bombs 记忆乍响》(即《》)转变成炫目瑰丽的惊悚类型《Thelma 魔女席玛》(即《西尔玛》)。不晓得过往支持他的文青观众是否能接受新的尝试?

左:Eskil Vogt,右:Joachim Trier

左:Eskil Vogt,右:Joachim Trier导演尤沃金·提尔和多年的编剧搭档Eskil Vogt(艾斯基·佛格)表示他们这次想从形式主义着手,极力发挥影像风格。虽不同于以往的拍摄路径,主题仍是一向关注失衡的家庭关系、周遭压抑与个人意志拉扯。过去作品偏好男性主人翁,这次改为女主角。这点可能要归功于编剧艾斯基·佛格。

艾斯基·佛格的独立编导作品《Blind 盲》(即《》),后天失明的女主角在内心世界恣意操纵笔下角色,有时荒谬有时可笑。其实电影的剧中剧根本是暗指电影编剧地位能左右全局。这个心理力量概念衍伸到《魔女席玛》,席玛的超能力便隐喻个人追求独立意志和情感的张力。

《Blind 盲》片中的夫妻再度携手在《魔女席玛》饰演席玛父母。

导演和编剧两人坦承一开始受到Brian De Palma(布莱恩·狄帕玛)和Stephen King (史帝芬‧金)的启发,但并不想翻拍挪威版的《Carrie魔女嘉莉》,他们甚至没有重看《魔女嘉莉》。不过台湾片商取名《魔女席玛》摆明就是呼应《魔女嘉莉》的标签。

70年代《》悲剧根源来自于母亲对性和情欲的恐惧及厌恶。

原著提到嘉莉是因为性侵而产下的小孩,母亲一度想杀害她。母亲从此性格违常,沈溺于偏激教义。母亲压抑嘉莉学习任何有关于生理发展、外表打扮、人际关系……所以嘉莉在学校格格不入,同学由鄙夷而生霸凌。最突出的例子就是嘉莉到了16岁仍不懂初经的道理,连师长都心生轻视。她的母亲不但没有安慰,照旧把经血视为不洁的罪恶。

嘉莉一路上得不到救助,内心的沮丧变成反抗。作用力会等于反作用力,一次比一次强烈,当众人羞辱到达极致就激发大屠杀,全部同归于尽。电影对人性非常绝望,毫无救赎。

2013年《》由Kimberly Peirce重新翻拍。她是《》(1999)的导演,很多人期待会注入现代酷儿的观点。因为“格格不入”是多数LGBT族群的处境,宗教与社群压力一向是closet的根源。

可惜翻拍离不开原版的框架,能好好发挥的地方不多。不过Peirce在访谈提到片中那些女同学不断聚在一起讨论找嘉莉麻烦,对她隐含莫名的迷恋。又如新版《魔女嘉莉》开场改为游泳课,青春胴体浮现性吸引力,与《魔女席玛》居然有点气味神似。

然而席玛与嘉莉的魔力连结就到此为止。席玛更往前走,找到情欲力量的平衡点,或是说“自我控制”的领悟。这一点反而和同样来自北欧《》艾莎女王有异曲同工之妙。

艾莎的冰雪魔法原本是中立的力量,因为一次意外,父母恐惧才把女儿的超能力视为负面,把艾莎关在closet。就如同嘉莉的“格格不入”,让艾莎充满自我厌恶。

幸好父母没有强迫改造艾莎的超能力,再加上早逝失去影响力,艾莎才能逃离宫殿在深山幽谷自由地做自己(Let It Go)。她如猛虎出柙不懂节制,一口气用力过度把整个小国由夏转冬。

嘉莉的超能力多半是负面情绪的反射,充满杀伤力。该学会控制的人不是她,而是周遭不知何谓同理心的旁人。

艾莎的超能力其实可以自主运作,不一定牵涉到七情六欲,只是父母误以为没有互动就没有伤害,把她关在情感的监狱里。安娜公主的真爱之举代表无条件接纳,包含她对艾莎的原谅,甚至是代替父母致歉,艾莎得以在亲情包容的大伞下学习拿捏力道。

《魔女席玛》比上述两部电影复杂多了。

电影开场没多久,图书馆内席玛偷瞄Anja(安雅),接着飞鸟击窗,她倒地癫痫。这不是超能力的表现,是自我压抑的反应。不像嘉莉受到旁人霸凌,并没有人排斥席玛。是父母灌输的宗教信仰在霸凌席玛。嘉莉可不像她那么信仰虔诚。

片中有很多虚虚实实的异象,或许真的有什么东西击到窗子。但是飞鸟群聚,恐怕是她内心剧场。就像吞噬长蛇、困入水底、病床上悬空,甚至是表演厅上方颤抖不已的巨大垂架……这些画面象征危险可怕,形容席玛的恐惧,抗拒内心的欲望。癫痫发作就像是恐惧到达临界值,突然心灵跳电。

内心欲望的恐惧

内心欲望的恐惧席玛与嘉莉和艾莎不同之处,她痛苦的主要原因指向压抑同性情欲。照道理,开放的北欧社会怎么可能存在恐同?看来只有保守教徒,不论在世界那一个角落,仍旧视同性恋为罪大恶极。

席玛的超能力会受到七情六欲的影响,有着爱之欲其生,恶之欲其死的能耐。小时候嫉妒弟弟占有母亲的关爱,懵懵懂懂伤及无辜。但她的祖母为什么让丈夫消失无踪,动机不得而知。

国外社群热烈讨论席玛的超能力,除了移位、消失、火焚、医疗之外,能不能控制别人的意志?有一派认同她父亲的理论,觉得安雅受到席玛的蛊惑。他们举例如安雅半夜突然出现在席玛宿舍外,以及结尾席玛先感到安雅亲吻她的颈背,接着安雅好像听从指令如出一辙亲吻。

我倾向浪漫派的诠释:

席玛无法控制别人的意志,就像她无法改变父母对她的意见,她只能强化安雅既有的动力。至于结尾亲吻颈背,或可视为席玛的预知能力,而不是控制。

电影对她的父亲赋予人性挣扎。他不是一维化的恶人,只是用错误的方式关爱。他对于超出科学理解的范围,朝向宗教寻求协助。既使如此敬畏上帝,他仍自以为是采用精神药物控制人性。

我最近读了很多“性倾向扭转治疗”的资料,宗教人士妄想矫正同志,一方面信誓旦旦虔信则灵,一方面又怕宗教牌失灵,跨界掺入精神医学手段。

外国常触及弑亲的禁忌,三位具有超能力的女主角,面对家庭争议的方式:《魔女嘉莉》是女儿与母亲同归于尽,《魔女席玛》是父亲承担扭曲两代的责任。童话版本的艾莎女王不必向父母追究责任,因为电影巧妙地让他们死于海难意外。

在大银幕上欣赏《魔女席玛》,除了视觉可观,声音效果相当惊人,充份烘托惊悚悬疑的气氛,常让人喘不过气。尤沃金·提尔的父亲退休前从事电影录音,所以他耳濡目染,非常注重声音表现。

若要说电影的缺憾,是剧本的逻辑不完整,快乐但令人无法满意的结尾。花了许多时间表现炫丽的摄影,却没有余力好好收尾。

不过电影同名女主角Eili Harboe,容貌、气质与演技具佳,把想爱而不敢爱的情愫,表演得丝丝入扣。对于拉子观众而言,《魔女席玛》是近年必看佳作之一。

Eili Harboe

Eili Harboe- 1、电影开头,白茫茫雪地,一个男人和一个红衣服的小女孩在冰面上行走,孩子看到冰下面的游鱼驻足,男人示意继续前行。

2、森林,大雪封山,女孩看男人熟练地把子弹装进一把AK47中。

一只麋鹿出现在不远处,左顾右盼,停驻不前。男人示意女孩不要出声,举枪对准小鹿。女孩目不转睛盯着,呼吸急促。

男人瞄准小鹿,忽然悄悄把枪口移到了女孩的头顶。小女孩浑然不觉,静静等待一颗子弹射到面前的小鹿身上。

男人突然放下枪,小鹿惊跑了。女孩回头。

3、一个细长的黑蛇穿过草地,穿过玻璃破碎的橱窗,划过平整的白色床单,缠绕过一个苍老起皱的脖颈。

4、西尔玛和安娜同床一夜,第二天,西尔玛发现了安娜的一根长发。她轻轻拿起,又轻轻放回了原处。

5、演出开始,舞台上的默剧演员投入地演出。安娜悄悄握住了西尔玛的手,西尔玛礼貌一笑。

默剧继续演着,西尔玛忽然开始呼吸急促,她不安地看向安娜。

安娜用手背轻轻触碰着西尔玛裸露的大腿外侧。西尔玛的右手突然颤抖起来,她赶紧钳住右手,试图让自己平静。

舞台的演出进入高潮,横卧在地上的男人开始挣扎苏醒,头顶的巨大吊灯前后摇晃,西尔玛的右手颤抖地越来越厉害。西尔玛感到呼吸困难,她立刻起身,冲出了大厅。

6、西尔玛小的时候,妈妈生了一个妹妹。父母不再那么关心自己了。

小西尔玛坐在地上画画,身后的婴儿大哭。西尔玛闭上眼睛,婴儿的哭声消失,母亲回来发现婴儿不见。几番寻找,发现婴儿躺在笨重的沙发底下。

7、妈妈给婴儿洗澡,出去拿了一下东西,再回来时,婴儿不见了,只有浴盆里面的水还在轻轻摇晃。

小西尔玛正在睡觉,她并不知道发生了什么。

父母多番寻找,发现小西尔玛赤脚走在厚重的雪地里。她伸手指向湖面。

父亲在冰面下发现了婴儿。

8、父亲坐在小船里,飘到湖中央,双手着火。只好浸入水中。

只要皮肤离开水就会着火。最终父亲被淹死。

9、西尔玛在游泳池中癫痫发作。拼命向上游却发现上面是游泳池的底部。游到下面才是出口。

10、西尔玛救父亲,被冲上岸。吐出一只鸟。

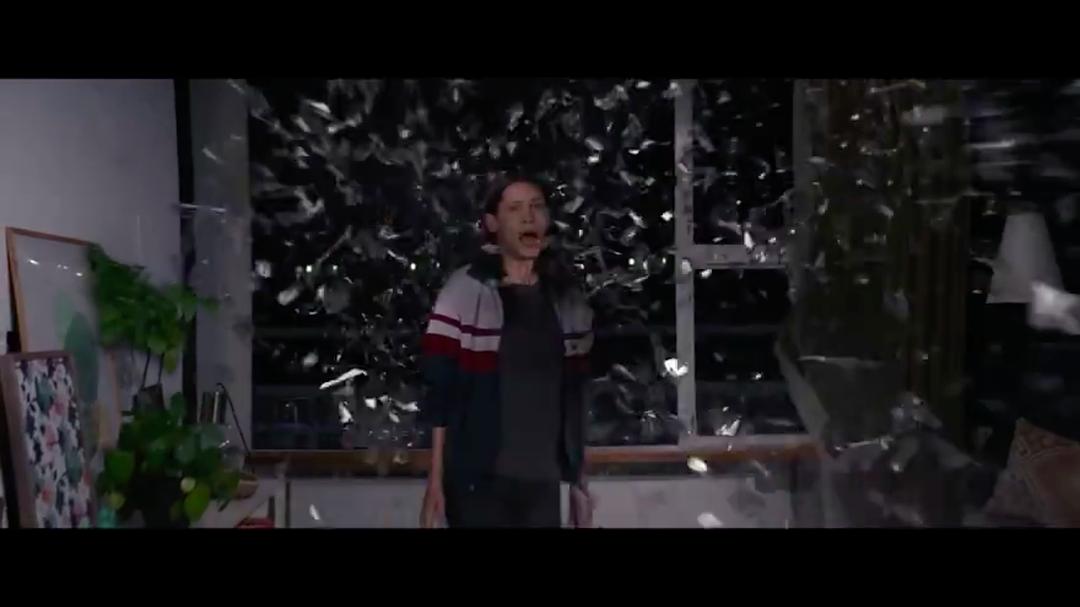

11、西尔玛在癫痫测试中,想到了安娜。安娜被吸进玻璃之中。

12、插曲《Familiar》

Can you walk on the water with I you and I

你能与我在水上行走吗 你和我一起

Because your blood's running cold said the familiar true to life

因为你流淌的冰冷的血液诉说了生命通晓的真理

Can you walk on the water with I you and I

你能与我在水上行走吗 你和我一起

Or keep your eyes on the road and live there familiar without you and I

还是让你的双眼保持在路上 而不是我们一起住在那熟悉得地方

It glows with gates of gold true to life

生命的真谛同金色的大门一起发光

And our love is a ghost that the others can't see

而我们的爱是幽灵 别人无法见证

It's a danger

它是个危险

Every shade of us you fade down to keep

每一个我们共同的影子里 你的身影都已消失

Them in the dark on who we are

黑暗里的它们就是你我

Oh what you do to me

哦 你对我做了些什么

Gonna be the death of me

那将是我的死期

It's a danger

它是个危险

Cause our love is a ghost that the others can't see

而我们的爱是幽灵 别人无法见证

We took a walk to the summit at night you and I

晚上我们散步到山顶 你和我一起

To burn a hole in the old grip of the familiar you and I

将我们过去紧握的熟悉烧了一个洞

And the dark was opening wide do or die

黑暗顺势蔓延 死期将至

Under a mask of Vermillion a million ruling eyes

面具下的弗米利恩是百万双统治者的眼睛

And our love is a ghost that the others can't see

而我们的爱是幽灵 别人无法见证

It's a danger

它是个危险

Every shade of us you fade down to keep

每一个我们共同的影子里 你的身影都已消失

Them in the dark on who we are

黑暗里它们就是你我

Oh what you do to me

哦 你对我做了些什么

Gonna be the death of me

那将是我的死期

It's danger

它是个危险

Cause our love is a ghost that the others can't see

而我们的爱是幽灵 别人无法见证