烽火赤焰万里情 Reds(1981)

演员:

影评:

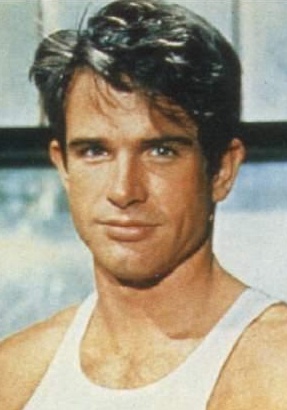

Reds(1981)是一部长达194分钟的电影,我竟一口气就看完了。 的确,Reds有着很抓人的素材:无论是关于少数派的故事(男主人公 John Reed 是美国左翼记者,《震撼世界的十天》作者;女主人公 Louise Bryant 是美国女权主义作家。其它人物还包括诺贝尔文学奖得主,美国戏剧家 Eugene O'Neill ,无政府主义者 Emma Goldman 等等)还是大时代的背景(苏俄十月革命),都是很容易出戏的。况且导演 Warren Beatty把叙事聚焦在信仰与爱情这个老少咸宜的主题之上,片子拍得是行云流水、雅俗共赏,怪不得当初既叫好又叫座。 然而细想起来,把革命与爱情连在一起,除却票房的考虑外,也的确是有可比之处的。正如John Reed向共产国际执委会主席Zinoviev所争辩的那样,他对革命的热爱并不意味着要放弃对妻子的热爱,况且真挚的爱情反而可另革命的激情更加纯粹。弗洛伊德的“泛性论”似乎是此说最好的注脚,然而我更愿意指出这是基于自我的本真性(self authenticity):革命不是装腔作势的自我异化,不是社会交换的工具手段,而乃是个体自觉自发的激进性超越——超越自我或者人类当前的某种窘迫的生存状况。在这种意义上,真正的革命者只可能是John Reed这样的边缘人,而不是大权在握的Zinoviev们。Zinoviev需要考虑的问题太多了,他的一言一行随时可能变成政治事件,于是工具性必须时刻压倒本真性,革命也就离身体越来越遥远。反之,John Reed除了对爱情和革命的信仰——那些指向他内心最深处的冲动,什么也没有,也不可能还有什么。于是革命与爱情的火焰在他的身体里愈发炽烈,直至耗尽生命的最后一点气力。 革命与爱情的第二个共性—哪怕它们果真具有自我本真性—便是其往往注定要走向幻灭。正如阿伦特在《论革命》中指出的那样, “十月革命对于本世纪的深刻意义,与法国大革命对于其同时代的意义一样,先是使人类最美好的希望转化为现实,然后又让他们彻底绝望”(p.45)。John Reed与 Louise Bryant看似传奇的爱情,他们两个人的革命,其实也莫过如此。于是当 Eugene O'Neill对独守空房的 Louise一针见血的指出:John不应当这样对你,他应当永远让你处在焦点的中心的。Louise,这个那么爱自己的女人,自然而然就崩溃得一塌糊涂。幸而在Warren Beatty的剧本里,后来的大时代救了他们:大时代让Louise隔着那么多人,在雄壮的国际歌声中,望着John的脸,又激动得泪流满面;大时代也让Louise终于能够陪John走完了他生命的最后一刻。然而,并非每个人的革命/爱情都能遭遇这样的拯救的,或者说,寄托大时代的拯救所反映的不过是深切的绝望(“解放与自由并非一回事;解放也许是自由的条件,但绝不会自动带来自由;包含在解放中的自由观念只能是消极的”。见阿伦特,《论革命》,p.18)。革命与爱情幻灭性的实质就在于: 革命/爱情不是万灵药,人们却想用它解决所有问题—不论失衡的社会结构或者人际结构、失范的社会秩序或是心理秩序—朝夕起效,一劳永逸。在这里,我们似乎又遭遇到了那个时代性的问题,亦即我们根深蒂固的线性时间观,对自我在此世实现的笃信,以及由此所带来的前所未有的存在的焦虑。 我想谈的革命与爱情的最后一点共性,便是“由人所开创和出演的一切故事......只有在行将结束的时侯才会揭示它们的真正意义”(阿伦特,《论革命》,p.52)。在我看来,John和Louise恐怕从没有意识到他们的爱情会与那样的一个大时代息息相关,并最终成为其一部分。他们只是跟着内心的冲动在走,应着未知的生活在走,就那样曲曲折折,跌跌撞撞,起起伏伏的走了下去。哪晓得一不小心,回过头去,竟成为一段历史了!然而这样的历史,这样的意义,又是不可能属于爱情中的他们的。它只能存在于Louise面对逝去的John的哭泣中,只能存在于她苍老后的回忆中(如果有的话),只能存在于若干年后人们的谈论中。无论怎样,革命/爱情中的人们不清楚自己行动的真正意义,而一旦认清了意义(如果可能的话),无论合意也罢不合意也罢,革命/爱情却已然结束了。这样看来,正如在革命/爱情中所体现的那样,人们终其一身追求意义的过程— 因存在荒谬的焦虑感而激发的去荒谬化的过程—反而往往令自身的存在愈发荒谬起来:你所欲的,总是在抓住的刹那间逝去;不断的抓住也就是不断的失去。

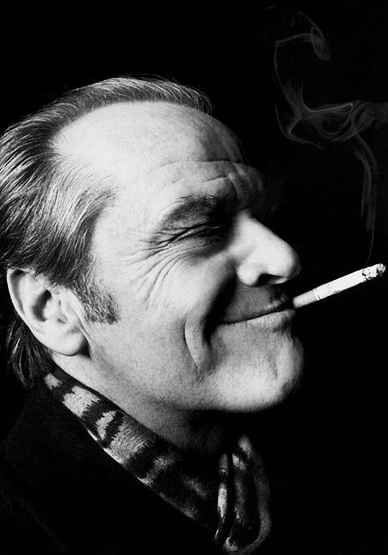

- 曾经向某食性颇杂的女生推荐本片,结果被委婉拒绝,可能这和本片的标签有关系——那是一连串让人感到压抑的名词:工人运动,社会主义,十月革命,最后才是可有可无的爱情。很显然,这是一部故事传记电影,而不是纪录片。这就要求了本片不可能都是对于‘史实’干巴巴的记录。虽然爱情成分只是这锅大杂烩的一味调料,但是Jack和Louise的爱情历程却成了贯穿全片情节的重要线索。面对这锅洋溢着奇异香味的大杂烩,选择自己爱吃的东西即可。

其实《REDS》和《阿甘正传》的故事模式很像,都是一个人的传记然后巧妙地杂糅进许多的历史事件和历史人物,他们的不同点在于前者的主人公是著名记者JACK REED,而后者更倾向于杜撰人物。对于熟悉这段历史或者对这段历史感兴趣的人来说,《REDS》简直就是盛宴。我有幸写过几篇关于美国社会主义运动,工人运动,以及工会组织的文章,对于这段历史也算略知一二。突然悔悟自己早在写那些论文之前就应该仔细观看这部影片,也许看完之后再写论文分数能高不少.......

Louise作为她那个年代美国文艺女青年是很有代表性的。20世纪初,传统意识还未完全退却,女权主义逐渐兴起。各种文艺女青年纷纷在事业和爱情这两个本来不完全矛盾的东西间做着艰难的抉择。基于社会主义解放全人类的初衷,很多女社会主义者顺理成章的成了女权主义者。在片中,当Louise流露出了对爱情的渴望时,又希望对她的事业保持独立和专注。和Jack这个革命家的爱情显然是非传统的,甜蜜爱情的缺失使她出轨。当她向情夫诉说她对于她自己事业的向往时,情夫居然指责她Louise受到了社会主义思想的毒害......也许一个革命家就应该找一个恪守妇道的驯良妇女吧.....从另一个角度说,社会主义(在没有被当政者歪曲的情况下)的确是为世界一切被压迫人所想的社会制度。

片中对于美国工会之间,以及工会内部的斗争的描写也是非常到位的。姑且是目前我看过的电影中这方面内容描写最为细致的。IWW和AFL,前者是革命的联合工会,后者是贵族工人的工会。为什么没有发生像在欧洲发生的那种产业工人运动? 看一下这部电影大概就知道所以然了——游离在阶级矛盾之外的还有种族矛盾(比如,黑-白矛盾),外来人口和本地人口矛盾(比如,新来的意大利人和本地安格鲁撒克逊后裔的矛盾)。由此,工人们自己都没有形成一个具有核心战斗力的阶级;相反,拥有较高地位工人利用现有的社会资源剥削地位低的工人。虽然REED自己也是联合工会的成员,但是片中的他依然对意裔工人的“革命性”和“代表性”表示怀疑。

再说说片中革命的片段。可以说是历史的大环境(第一次世界大战)和沙俄的小环境(阶级矛盾深化,民不聊生)催化了十月革命。这是历史的选择,俄罗斯人民的选择,这在当时是结束战争最快,提高生活质量最快的方法。对于苏联的种种此处不予评论。不过看过本片之后一直被那种人民爆发出来的力量所震撼——在阿芙乐尔号炮声的伴奏中,雄壮的《国际歌》响起,无数愤怒的市民,工人,起义士兵走上街头,冲向冬宫。(此处严禁吐槽8*8)对于各位想重温革命激情的,建议看下十月革命的片段。对于《国际歌》的热爱被再一次激发——无论你走到哪里,只要你会唱国际歌你就能找到同志。(PS:有次我在多伦多参加一个大型集会,发现一群人在唱国际歌,我也加入用中文唱,后来才知道他们是第四国际的人)

最后说说对于片中的共产国际的认识。虽然我总在揣测各种电影背后的政治动机,但是我不得不承认片中对共产国际的描写是很到位的,至少不是刻意丑化。共产国际对于各国左翼组织的帮助不言而喻,但是它的瞎指挥和官僚主义实在让人恨的咬牙切齿。(虽然在当时的条件下,我这样评价共产国际是很不公平的。拿中国做例子:除了土包子太祖,当年二十八个半布尔斯维克谁敢拍板说农民阶级才是无产阶级革命的主力军?)死板和官僚主义显然从一开始就存在于这个伟大组织的DNA里....站在事后诸葛亮的角度看,让AFL和IWW组成联合战线和发动自杀而雄壮的广州起义一样可笑。咳咳,斯大林你应该为张太雷的死负责! - 很久没有看过如此具有历史感的电影,绝非所谓的《建国大业》可以比。

历史,其实就是一根火柴,总有两个头,一个一点就着,另一个暗自潜流。任何对历史的反思,如果要在历史反思的反思中站住脚,一定是有两个头。

John Reed站在一个时代的开端,他把握住了。我们站在一个时代已经结束之后的二十年之后。任何用所谓的后见之明去作客观性思考的,这本身就错了。先果后因,这不是历史,至少不是历史发生当时的情况,因为那时谁都不知道未来如何,就像我们现在不知道未来一样。

有一句台词很深刻,为什么会有战争,因为人们需要战争。

当影片进行到中间,响起国际歌的时候,我热血沸腾,我就站在那些充满期待和希望的俄国工人中间,因为那是发自内心的呼喊,人的热情会融化世间任何貌似强大和不可战胜的东西,因为任何东西无论多恐怖,吓人,它本身还是人创造的。

电影很精彩,导演的手法很老练,但讲的道理很简单。

警惕啊,如果有人告诉你火柴只有闪光的一头,那注定是不可信的。 - 列农的Imagine里唱“我幻想有一天人们无需为什么去杀人获去死”

但人又为何而生呢?

钱?权力?爱?

何谓人生?何谓事业?我该用什么样的事情去耗尽我的一生二死而无憾?这是个太难的问题。自以为是是幸福的,但那些不幸被挤入歧途的人又如何呢?不知道,没有答案。也许答案在混乱无序中,直至癫狂。