我们四重奏(2020)

简介:

- 文艺青年“许多”想排一场工人话剧,讲诉在大城市的外地务工者自己的故事;打工仔小海想找女朋友,一个北京女孩却让他陷入了反复无常的虐爱中。情侣“珊珊”和“家亮”相爱四年准备结婚,可现实的因素,让两人和两个家庭产生了巨大的分歧和落差。四年的感情终究抵不过一张彩礼清单来的实际,十万元的现金彩礼成为两人的婚姻成败的筹码;六年级孩子“小芸”,必须回到云南老家上学。与家人的分离、陌生的环境,她只能一个人面对青春的成长。四组故事在2017年冬天产生命运的交织。

演员:

影评:

还有“我们”吗?

《我们四重奏》试图回答的是这个问题:

这个时代有“我们”吗?还是只有一个个“我”? 我们都在各唱各歌了,还能同唱一首歌,或者汇成四重奏吗?

影片开头,在皮村同心小学的课堂上,老师在黑板写下了一个字——“家”。他说:

哪里有爱,哪里就是家。

那么,这里的爱和幸福又是从哪儿来的呢?

从皮村展开的四个故事,是对这些冠冕说法的现实化和拷问,令我们惊醒,这些大词如此空洞,如此金玉其外败絮其中。

我们不是进入异性恋家庭这个标准的资本主义剥削单位,被榨出各种剩余价值,就是被资本主义单身机器猛干。

全片着墨最多的一条线,是一对情侣解起了结婚这道题:

结婚,是车子房子,和尴尬的闹洞房,和煽情的婚礼主持......

两个人,自己给自己规规矩矩地造景观,从笑笑地拍结婚照,到婚礼上一张没有人要、被风吹倒的塑料宣传板;

两家人,从对彩礼讨价还价时一分都不能少的面目可憎,到投入地商量几点接新娘这样的鸡毛蒜皮——

他们得到想要的“我们”了吗?

《我们四重奏》剧照

《我们四重奏》剧照另一条线,是业余诗人小海想要爱情的“我们”,却一次次在婚姻的“人肉市场”中受辱。

最后在嚎啕大哭中,他或许明白,在这个市场,他所做的一切只是为了增加自己的可租性。按社会学家洛尔东(Lordon)的说法:

所有东西都成为所有东西的目的和手段了。

第 3 条线,小芸在异乡的、私办的皮村小学,有个“我们”——有快乐的同学,有可亲的老师;

可回到老家,公立学校却不认她的学籍,不收她。

就算认了,长大了还是和父辈一样去皮村打工?

这就是为什么在片头,小学老师说到“你们是打工者的孩子,已经落后别人很多”(大意)时欲言又止。

“我们”的时代,是怎样一个时代?

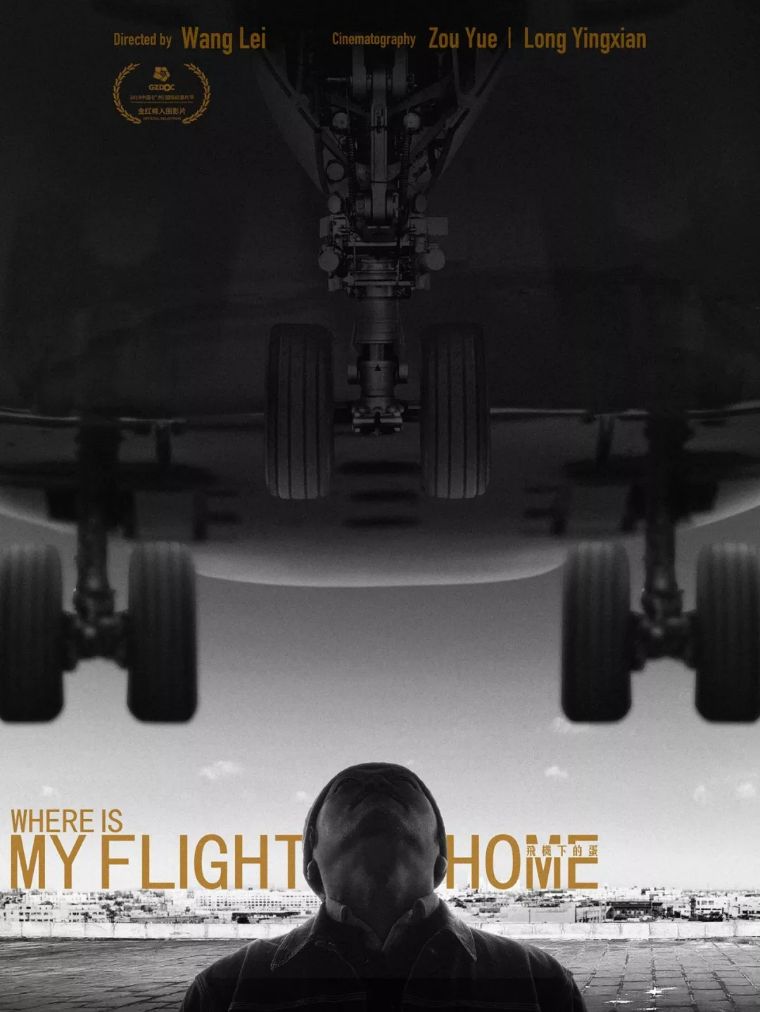

《我们四重奏》海报

《我们四重奏》海报这部片,原来叫“飞机下的蛋”。

中国旅客吞吐量最大的机场——北京首都国际机场,上空每天飞过 1500 多架飞机。

这还不够。新的北京大兴机场又落成了,而机场的吞吐还在不断加快。

可光鲜的机场这个现代化的表象,它的背后是什么?

是毗邻机场的皮村。

在北京五环外、朝阳区最东边的这个地方,曾经有 3 万人被房租挤压过来,打工谋生。如学者范仄所说,“中国改革开放成功的真正秘密”是:

数亿农民工每天工作 16~18 小时持续 30 年,这是无法想象的事情,也是被人们忽视的事情。

......绝大部分价值和剩余价值是农民工生产出来的。

(《【范仄讲座】全球技术金融寡头之争:中美贸易战与全球帝国主义(上)》)

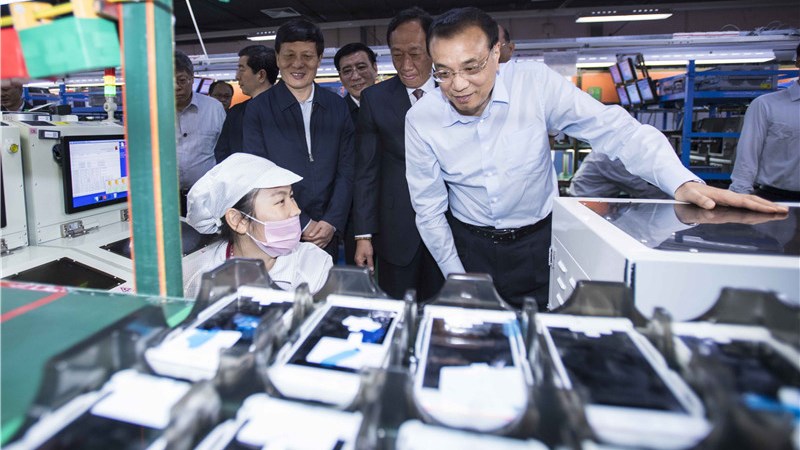

李克强视察富士康

李克强视察富士康是怎样一种资本主义精神,维持着如此庞大的机器、如此飞快的运转呢?

皮村人的各种忙——忙结婚,忙相亲,忙读书、忙清理“低端人口”,都是给这个机器加的一铲子煤。

片子里头,小海学他爸不断抽打陀螺,却把陀螺抽歪了。

不抽陀螺行不行?让陀螺歇一会?

可惜,没人会放过小海-陀螺的,甚至小海自己抽起来都毫不手软:

别人结得婚,我结不得?

人类学家项飙说,这是因为高度一体化的市场竞争造成的同侪压力:

今天的内卷(involute)是陀螺式的死循环,我们不断抽打自己,动员自己空转,所以是高度动态的陷阱,非常耗能。

(《人类学家项飙谈内卷:一种不允许失败和退出的竞争(详细版)》)

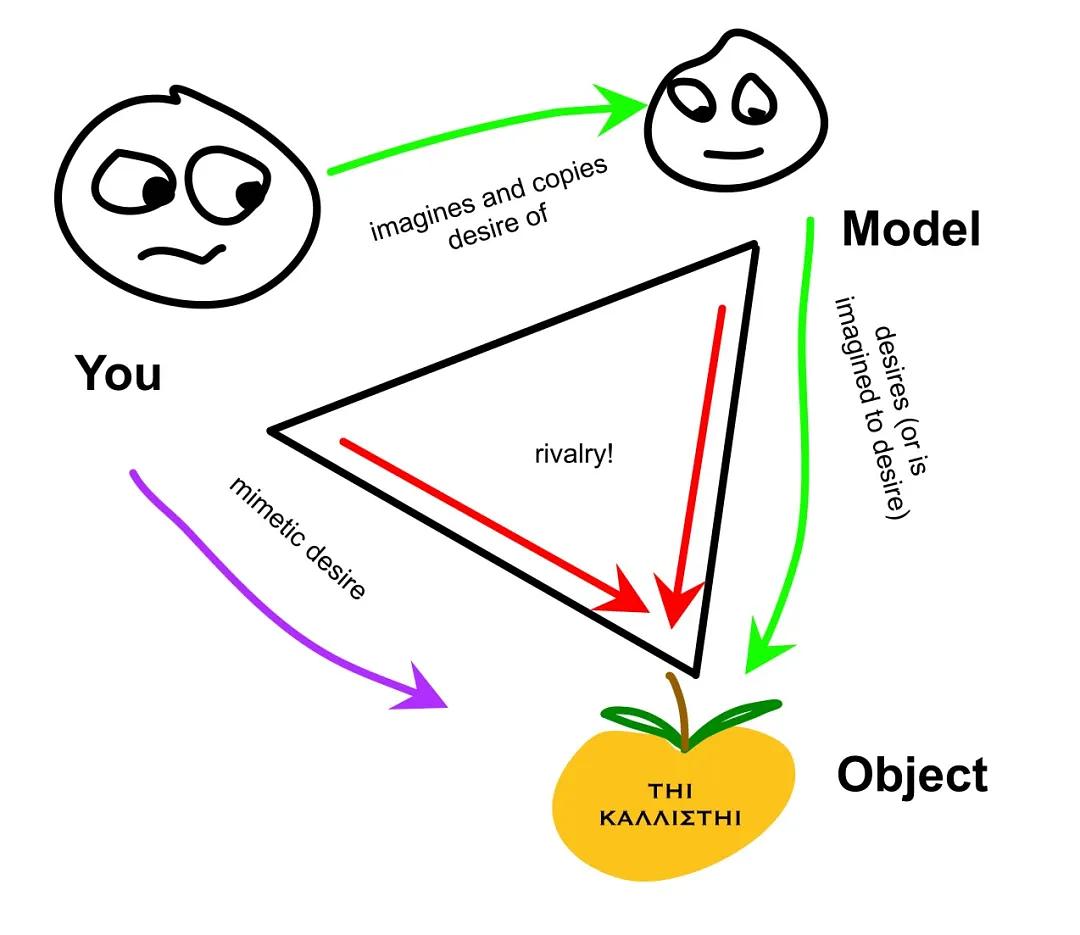

用吉哈尔(Girard)的模仿式欲望理论说,就是:

欲望根本上是模仿式的,总是欲望榜样的欲望;

而榜样又被模仿者当对手,最终走向暴力和互灭。

( The subject desires the object because the rival desires it.

见 Violence and the Sacred[暴力和神圣], 1972, pp.145-148)

模仿式欲望图式

模仿式欲望图式飞机这样一堆无机材料的自我组织,使人这种有机物偏离了原来的历史,形成了德里达在《哲学的边缘》中说的人在世界历史之外“增补(supplément)的历史”。

飞机、高铁这样的技术器官(technical organs)的壮观规模,是从大量活的劳动、火热的身体提炼而出的;

而正是有了这样高效的交通工具,几百万打工者才可能被当作低端人口,“一夜之间”扫地出门!

这就是现代性的速度!

只有在这时,他们才舍得花钱体验这种速度的飞机、高铁!

这真可谓是离奇的“增补的历史”,带着无比夸张的剥削的尺度、力度。

“家”或者原点,在哪里?

这部片子分三章,第三章叫“原点”,英文标题则叫 Samsara,轮回的意思。

导演可能是想说,鸟生蛋、蛋生鸟,墙推了又建,一代代人恋爱、结婚、打工、生子,总要回到原点,又是一个轮回。

然而,生命看似的周而复始,其实并非轮回——

因为时间之箭不可逆转,一切都注定被熵所吞没;

而“家乡”,总是“回”不去的;

勉强回了,也会像脏了新鞋的泥,或者不认账的学籍,互相嫌弃。

没有那个“家乡”了!也回不到什么原点!

反而是这个头上飞机乱飞的技术圈(technosphere),我们出生时两眼一睁,就困于其中了。

我们只能在皮村乃至北京乃至整个体外圈(exosphere,斯蒂格勒语)的一团糟里,重新找到本地,用自己的双手创造一个井然的“家”——

推门而入,就扑面而来一股肃穆之感。

因为按照哲学家贝尔纳尔 斯蒂格勒(Bernard Stiegler),世界,是人和其他体内化生命(endosomatic life)的集体体外化(collective exosomatisation)的排泄物的总体堆积,

也就是此在(这里指个人)的世界历史性,即“事实性”和地基。(《存在与时间》第 73、75 节)

片中第一次出现“我们”,或者一个集体,就是在排练工人戏剧时,演员们集体念白:

我们要排一个戏。

我们要写下工人的历史。因为没有我们的文化就没有我们的历史,没有我们的历史就没有我们的未来。(大意)

《我们四重奏》海报

《我们四重奏》海报戏里头,有同为工人的“我们”,也有爱情的“我们”。

这是因为,用海德格尔的黑话说:

此在要在这一堆 ta 未加经历的过去中,找到未来(l'avenir du non-vecu passe.

见 Stiegler, La Technique et le Temps, II, Galilée, 1996. p.12. 中译见《技术与时间卷二:迷失方向》,译林,第 4 页),

而在斯蒂格勒看来,必须在当前吸纳已有的这些假肢,个人意识才能接通过去,跃向、制作一个未来。

他在《象征的贫困》(中译即将出版)中解释说:

“我”,作为精神(心理)个体,如果没有意识到它属于一个“我们”——也就是一个集体性的个体(collective individual),就无法将它纳入思考:

“我”之所以成为“我”,是通过接纳(adoption)一个集体的历史——“我”继承了这个历史,而且许多个“我”从中指认了自己。

......这个接纳的过程,其结构是人为的。

一个“我”在根本上是过程,而非状态,而这个过程是一种个体-化(in-dividuation。也就是精神/心理个体化的过程。注:in 前缀表示向内)——

这个过程的趋势是成为一体(becoming-one),也就是变得不可-分割(in-divisible。注:in 前缀表示否定)。

......

一个“我们”也是这种过程(也就是集体个体化的过程),“我”的个体化总是铭刻于“我们”的个体化之中,

同时反过来地,“我们”的个体化只有通过构成“我们”的一个个“我”的互相冲突的个体化,才得以形成。

(The I, as psychic individual, cannot be thought except to the extent that it belongs to a we, which is a collective individual: the I constitutes itself through the adoption of a collective history, which it inherits and with which a plurality of Is identify.

...this process of adoption is thus structurally artificial.

An I is essentially a process and not a state, and this process is an in-dividuation (this is the process of psychic individuation) in that it is a tendency to becoming-one, which is to say in-divisible.

... A we is also this kind of process (this is the process of collective individuation), the individuation of the I being always inscribed in that of the we, while, inversely, the individuation of the we only takes place through the conflicting individuations of the Is that compose it.

下的蛋,总会孵的。

在全片也许是最富诗意的那个镜头中,倒着下的雪和蛛网般电线之间,一个个“我”禹禹独行。

然而,我们不是来束手就擒的,而是可以逆流前行。

片中的许多这第 4 条线,就是深冬枝头的第一抹绿。

在片头和片尾,一段黑白影像重复出现:“我们”推倒了旧建筑的墙,在废墟之上,一起动手,为建造同心小学添砖加瓦。

而许多则带领工人,用音乐和戏剧雕塑了一个“我们”的未来。

这样的劳动和艺术,就是一种艺术家博伊思提出的社会雕塑,不但塑造了我们的手和脑,也塑造了一个社会。

在这片断壁残垣上,孩子找到了一窝鸟蛋,欣喜地盼望它们“变成可爱的小鸟”——

这就是斯蒂格勒说的生命的功能——面对这个行星的熵化,生命是与其对冲的逆熵(negentropy)的过程啊。

也许,我们欲望的陀螺再也停不下来,

但我们不会只是原地转动,而是可以学着怎么抽自己,变着法儿抽,让我们-陀螺多快好省地转起来,越抽越优美;

我们更是那窝弱不经风的蛋,有朝一日孵化成可爱的小鸟、唱起四重奏,让自己快乐,也让人快乐,就像那出没上演的戏和那首片尾曲,也像里尔克《献给俄耳甫斯的十四行诗》写的那样:

任凭世界转变

迅如云影变幻

一切完成之物

归根回到太古

...

唯有大地上的歌声,在欢庆,在颂扬。

斯蒂格勒说:

(“我”和“我们”)这一个体化要生效,其积极条件就来自于我所说的各种滞留的装置(retentional apparatuses)。

支持这些装置的,是技术场景(technical milieu),而这又是“我”和“我们”相遇的条件:

正是在这个意义上,“我”和“我们”和个体化,就是一个技术系统的个体化。

(The I and the we are bound in individuation by the pre-individual milieu, with its positive conditions of effectiveness coming from what I have called retentional apparatuses. These apparatuses are supported by the technical milieu which is the condition for the encounter of the I and the we: the individuation of the I and the we is, in this sense, also the individuation of a technical system.

出处同上)

那出戏和那首曲,就是这个滞留的装置;

而支持这些装置、让“我”和“我们”相遇的技术场景,就是把工人从全国各地运来皮村的飞机、高铁。

甚至影片本身,也是这个滞留的装置——

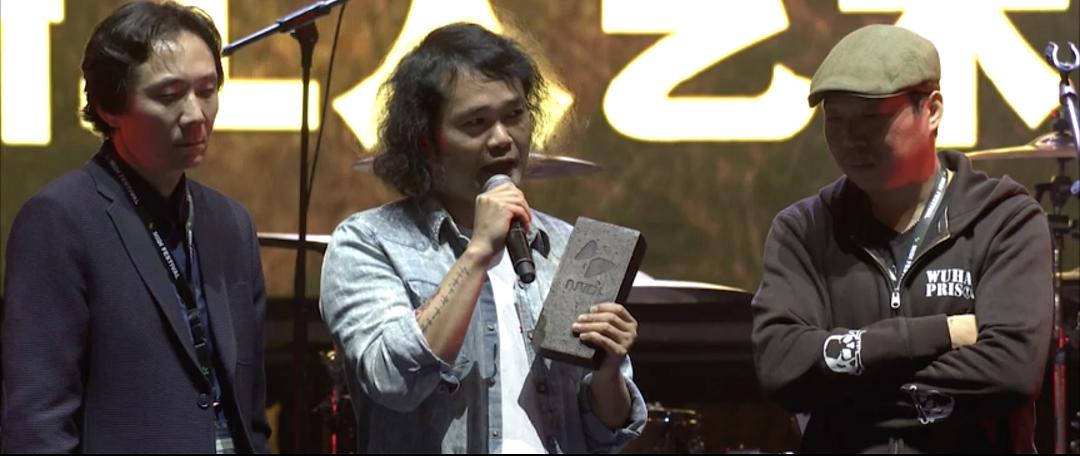

在平遥电影展上,影片收到了热烈反响;

而就在这个观看之中,凝聚成了一个“我们”。

2017年,王磊的项目《飞机下的蛋》荣获GZDOC 2017“中国故事”提案大会最佳方案。两年后,王磊再次回到中国(广州)国际纪录片节,《飞机下的蛋》入围GZDOC 2019金红棉终评。2020年,《飞机下的蛋》更名为《我们四重奏》,入围第四届平遥国际电影展主竞赛藏龙单元。

他曾是记者、摄影师,但自幼对影视的爱好让他毅然转型,走上了纪录片导演的创作之路。GZDOC 2017“中国故事”提案大会最佳方案的荣誉,成了王磊事业的转折点,历时三年的创作也让他收获了不一样的自己。

今天,王磊作为GZDOC 2020金红棉初评选片人,和我们分享了他的近况和对纪录片的想法,并畅谈了对初评纪录片中他喜爱的作品。

「影像是没有边界的」

GZDOC:从纪实摄影、记者到纪录片导演,是什么样的契机或者想法让您进行这样的身份转换?之前的职业经历在您的纪录片创作中会产生影响吗?

王磊:我在很小的时候就喜欢电影,我的家乡有一条街专门卖VCD,上初中以后我就会经常去逛。但因为我是工人家庭出身,总觉得离影视这个行业很遥远,所以后来算是“曲线救国”学了摄影。同时本身自己也有一定的新闻理想,就成为了记者。因此我觉得这可能不算是一种身份的转换,可以说是一种身份的回归,或者说自己内心最初的梦想的回归。

另外,要从职业联系的角度来讲,我觉得不管是做摄影记者也好,拍纪录片也好,这之间没有过多的区别。我觉得影像是没有边界的,只是大家讲述故事的方式不同。

要说职业经历的影响,以前我当记者的时候拍照片居多,我会觉得照片在某些特定的情况下,它是有局限的。而动态影像中,可能声音的介入都会改变讲故事的方式,所以纪录片会有更丰富的一些表达方式。我觉得从平面到动态可能是讲述者必经的一个过程。这个过程对我的影响蛮大的。

《飞机下的蛋》海报

《飞机下的蛋》海报GZDOC:《飞机下的蛋》的拍摄历时三年,支撑您持续创作的信念和原因是什么?

王磊:一开始只是因为兴趣,包括刚开始创作的一两年的过程里,还是兴趣在促使自己持续地跟踪拍摄记录。后来在接触过程中,会慢慢和拍摄人物成为朋友,因此也更愿意去探求他们的生活,了解更多,这是之后的一个驱动力。

到后期的时候,也开始希望自己的作品能有机会被更多人看到。

这是一个逐渐复杂的过程,但最初的想法确实是比较简单的。

「生活的真谛往往比预想的深刻得多」

GZDOC:在创作过程中,您印象最深刻的是什么?这些故事中的人物对您产生了什么样的影响和改变吗?

王磊:我印象最深刻的其实是悟出了一个道理:生活的真谛往往要比预想的要深刻的多。当你真正走入一个人物的生活,他的生命旅程中总会有那么一点让自己特别有感触。因为虽然没有这些人的一生,但是可能是在跟他们接触的两三年中,陪他们走过了人生的一个阶段。

那么从个人来讲,就好似自己拥有了更多的人生,我觉得这也是一个自我成长的过程,在这个过程中能看到很多别人的生活,同时也能看到很多自己。时间越来越长,看到自己的东西会越来越多。

《飞机下的蛋》的故事是关于4个层面:因为梦想来到北京-在北京结识爱情-结婚生子-关于孩子的教育问题。刚开始我觉得展现的是别人的生活,后来慢慢发现,可能是我潜意识中的选择,因为这也是我比较有感触的人生4个阶段。这些影像,其实是自己内心想诉说的一个表象的反映。

GZDOC:《飞机下的蛋》是2017年中国(广州)国际纪录片节“中国故事”国际提案大会的最具市场销售潜力方案、十佳方案和CNEX/CCDF 邀请方案,两年后成片再次入围GZDOC 2019金红棉终评,您能和我们分享一下提案之后的经历和收获吗?

王磊:其实2017年的获奖是出乎我意料的,因为这部片子是我的第一个纪录长片,在这样一个对于我来讲还是全新的未知的领域,我在尝试新的作品方向和自我转型的时候,能被肯定就是惊喜了,所以最大的收获应该是信心。这样的信心也支撑着我继续走下去,并且可以有更多更大的一些想法,这是至关重要的。

另外,广州节有很多同样热爱纪录片的导演们能齐聚一堂,大家可以互相分享经验,我也和很多人成为了朋友,还可以了解业界的一些动态进展。我觉得这像是一个大家庭的聚会,可能算是中国乃至世界纪录片人的一个大的聚会。我在这里收获到了很多。

GZDOC:在《飞机下的蛋》之后,您现在的工作计划是怎样的?

王磊:以前做记者时,我一直关注的是社会层面的内容,这三四年不同的经历让我有了一些全新的思考。目前我有两个项目在筹备,都不再偏重于观察社会,或者说立足社会层面去讲述一个故事,而是开始探讨人性,最终回归到对人性的思考上。这对于我个人来讲是一种进步。

现在有在进行全新的尝试,将真实影像和演绎的影像糅合在一起,也会有不同的人生交织在一起。因为我自己比较喜欢交叉叙事和多线叙事,亚利桑德罗·冈萨雷斯是我最喜欢的导演,他是墨西哥三杰之一,他擅长的风格就是多段叙事。这次的作品可能会涉及到亲情、友情、爱情、欺骗等等,目前还在准备阶段。

亚利桑德罗·冈萨雷斯

亚利桑德罗·冈萨雷斯GZDOC:线上节展或者混合式节展形式,国内外都在摸索和尝试,是困境,是挑战,也是机遇。中国(广州)国际纪录片节也在不断作出新尝试,以期用更好的面貌和观众在年底见面。可以说一下您去年对于我们节展的感受以及今年的期待吗?

王磊:每年定期在广州举办纪录片节,我觉得这是非常好的一件事。它能推动很多像我一样喜欢纪录片的影像创作者们更好地创作,给了我们一个很好的平台。

我觉得疫情对节展影响最大的可能是齐聚一堂的场面很难出现,或者受到很多限制。这可能对于从业者或者对于关注节展的人来讲是一个很大的缺失,因为我觉得面对面沟通的效果最好。

但是反过来说,面对这种全球性危机出现的时候,这种状态的改变是我们不能左右的,那么我们就要适应新形势。我们应该要更多去考虑在这种客观因素下,我们怎样更好地实现自己的事业,实现自己的梦想和所坚持的这些东西。我觉得应对的方法一定会有,而且我相信也会越来越好。

GZDOC:有什么经验和感受可以和新人导演分享一下吗?

王磊:首先我觉得,关注的题材和做这个题材的起点一定要先思考清楚,量力而行,不能一味求大。

另外,这也是我现在努力的方向,就是更多地关注到人或者人性本身。因为一个人性格的形成和他人性本身的这些善与恶的各种层面的表现,和他的生长环境乃至社会大背景都是有关的,会有很多因素影响到他。那么当你讲述好这方面的时候,其他的东西自然而然就流露出来了,所以这个也是我现在一直在思考的层面。

在创作方面,有很多事情可能并不是我们应该去思考的,或者说我们能去思考的。你没有否定一个事情的权利,这个不可怕,可怕的是你连夸赞的权利都没有。所以不管是创作还是人生,先思考有没有权利否定,如果没有权利否定,再来思考有没有权利夸赞。如果两点都没有,那就不要碰。

「影片的大众属性与艺术属性」

GZDOC:作为选片人,您更看中纪录片的哪些品质?

王磊:我觉得一部作品分为两种属性,这两个属性要分开来看。

首先是大众属性,大部分观众评价一部片子的好与坏,只要看他能否自发地坐在那把这个作品看完,就足以。普世的价值,我觉得是至关重要的。

还有另外一类是艺术属性,它是在艺术领域里有探索的精神,这样的作品可能也是更小众一些,我们不能用一个普世的价值体系去评价这样的作品,它有自己独到的价值,所以思考的层面就会不一样。

我对自己作品的要求也是如此。

GZDOC:回到导演的身份,您觉得一部的优秀纪录片应该具备哪些素质?

王磊:我只能谈一些自己的想法,因为评价标准不一样,”优秀“是见仁见智的,这里没有高与低的分别。如果让我自己来说,让大部分人愿意看完的就是好东西,大部分人不愿意看完就不好,反正我要做的片子希望大部分观众愿意看,就这么通俗。

GZDOC:您负责初评的纪录片风格差异较大,您个人比较喜欢哪些影片?是哪些地方触动到了您?

王磊:我想说三部印象比较深刻的片子,恰恰代表了三个不同方向,风格差异性也非常大。第一部是《棒!少年》,第二部是《南方的夏天》,第三部就是《口罩猎人》。

「《棒!少年》:故事很立体,人物有张力」

王磊:从一个浅层次来讲,《棒!少年》很难得的一点是让大家可以了解一项在中国相对冷门的运动,细节与精神层面都有上佳的表现。

他还有一定的教育意义和人文价值,通过一个很好的故事把这些串联起来。

具体来说,故事涉及到不同命运的三代棒球人,却同样都在为了一个梦想去追求,这个就很好看了。单一视角来看一个事情,总是片面得像盲人摸象一样,但是不同维度去围绕着一个事件或者说一个层面来讲述,就会让故事很立体,这点我觉得导演做得很好。

有一段故事是我个人比较喜欢的:大家在广东参加集训,而马虎一个人回到家乡,两段戏的隔空的交叉剪辑和对比很触动人。

导演对人物的选择也非常好,这也是可以分享给新人导演的经验:一定要精心选择张力强,同时表达能力好的人物。我觉得马虎这个小孩特别好,他身上承载了很多层面的东西,再揉到故事里,就会觉得这个人物很厚重,而在他转变的那一刻,那就会有很大的力量。同时他能让很多观众产生共情,可以说导演展示了一个淘气的小男孩在那个年纪可能出现的一些性格,慢慢你会从这个孩子身上看到很多自己小时候的样子。

当你找到一个讲述好的故事方式的时候,也得找一个好故事。其实一部片子能让观众产生共情,观众就能走进到你的故事,就很好了。

我觉得这部作品应该会有很多观众会喜欢,他比较当代的影像表达方式也是我比较喜欢的,我觉得是在纪录片领域的进步。传统当然不是不好,但随着当代观众的观影习惯、教育程度以及全球化等一些变化,我们在影片的风格和讲述方式也要随之发生变化,不能太传统了,我觉得有更多的尝试是好事。

「《南方的夏天》:这样的尝试难能可贵」

《南方的夏天》海报

《南方的夏天》海报王磊:我觉得《南方的夏天》是个很有趣的片子。学生作品的优势就是他可以很放得开,他不会体现那么多”应该不应该“,他只是按照自己的意愿实现自己的想法。我会感觉很欣喜,而且很期待,我想看到一些不一样的东西。

说到片子本身,在平静的叙述中,不断穿插一真一假、主观客观,反倒让观众有了一种不同的参与感。我研究过视觉心理学,他会让你在这种过程中产生一种莫名其妙的期待,其实这也是某种程度上的成功,很有意思。

还有一点是我反复提过的,导演找到了一种自己独特的表达方式,不管它适不适合大众,但是这种方式可能只是属于他的,至少在这一个阶段,这是难能可贵的。当然在这种独特的表达方式以后,可以再做一些更有故事性的内容可能就会更好了。

最后,它让我产生了思考。我觉得导演他一直在试图去探寻纪录影像一个新的意义,他值得大家跟随他一起思考。在他客观和主观的影像交替之下记录了身边的人和事,我觉得也会让很多人去思考自己的生活,思考人与人关系的一些真谛。

这部作品比较触动我的是结尾,我觉得很深刻。结尾是一个长镜头,有一段对话,讲述了那列火车要经过多少省市,最终到达北京。通过一段看似很普通的对话,反映了很多有相似经历的人们内心的一个状态,这是对未来生活的一种憧憬,包括对自己梦想的一种阐述。我觉得北京此刻的意义不是政治性的,而是一座更大的城市,一种更好的生活,一个更美好的未来。

GZDOC:您刚才的表述让我想到您在以前的采访中,对《飞机下的蛋》中飞机这个意象的阐释。

王磊:对,但是我映射的可能还会有不同。区别在于飞机看似很近,但它有不可触摸的距离;北京看似遥远,但是大家可以预知每一站的地点以及最终到达的地方。

GZDOC:在纪录片《南方的夏天》中,导演提到了侯孝贤说过的一句话:一切很美的东西都是比较真实的东西。作为纪录片导演,您对于纪录片美学和真实性问题有什么样的想法?

王磊:真实性是一个很古老,甚至是带有一定历史性的一个问题了。

首先我觉得没有绝对的真实,你亲眼所见亲耳所听都不一定是真实的,更别说通过很多人之手拍摄下来的内容。你拍到的永远只是一面,你背面是什么样子大家都看不到。

所以我觉得有一份职业操守和一份信念,去讲述一个你认为是真实的故事就可以了,很多事情不一定都是黑与白、真与假,它其实还有很多中间档的。人生也是如此。

GZDOC:在《南方的夏天》中,导演一直在探讨真实性这个问题。您对此怎么看?

王磊:我认为努力探讨是很好的,但不用刻意去追求答案。 就像人生的意义在于越过山丘的过程,而不是越过以后看到的下一个山丘。我觉得追求真实性这个过程很重要,过程的意义远远大于答案。

GZDOC:《南方的夏天》是一部非常有导演个人特色的纪录片,因此可能受众面相对较窄。作为纪录片行业的工作人员,您觉得是应该鼓励新锐创作,尝试不同风格;还是倡导制作更多容易被大众接受的纪录片呢?

王磊:这要分两方面来说。从年轻导演的角度来讲,他有很多时间和精力,还有很多的资本,这个时候不要考虑过多去迎合,而应该去进行更多的尝试。

但随着年纪和人的自身负担的变化,追求的东西也要产生变化。其实还是看自身的处境和境遇。

这里也包括了我对广州节的期待,我希望可以让更多有这方面才华和感知的年轻人们,没有后顾之忧,去做更多的尝试。

GZDOC:《南方的夏天》是一部非常有导演个人特色的纪录片,因此可能受众面相对较窄。作为纪录片行业的工作人员,您觉得是应该鼓励新锐创作,尝试不同风格;还是倡导制作更多容易被大众接受的纪录片呢?

王磊:我觉得这个东西是没有好坏之分的,还要从整个作品来看。你看电影发展100多年,任何形式都有好片子。

《南方的夏天》的导演有让人羡慕的状态,放松而无拘无束。其实各个领域都需要更多的人去做这样的事情,我们才应该会去进步;我们不能进步,就是因为太多人说你不能这么做。

「《口罩猎人》:Vlog是必然的趋势」

《口罩猎人》海报

《口罩猎人》海报GZDOC:在您初评的影片中,您最喜欢的作品是哪一部?为什么呢?

王磊:最喜欢的还是《口罩猎人》吧。

分三方面来说。首先,他用了一个全新的形式,这个形式我个人觉得是一个必然的趋势。因为在碎片化的阅读习惯之下,大家对于移动端的依赖,使他们没有那么长时间沉浸在一处。那么可能口罩猎人这种形式在当下和未来很长一段时间都适合,我觉得是好的。

其次,在思想层面上,我觉得它恰恰很好地探讨了关于一位中国人的价值观,这是全片我所关注到也是觉得最重要的意义所在。有能力做慈善的毕竟只有少数人,如果没有林栋们,结果可能会更差,将会是一个恶性循环。他们在大灾大难面前驱动社会转动,保障这些物资的流通,其实要给他们动力的。

最后就是个人情感层面。我个人还是挺喜欢林栋这个人物的,我觉得蛮酷的。林栋有很完整的一套自我认知体系,这个也应该是更多人具备的个人素质,就是自我意识。更重要的是,在他身上我看到了一些共鸣点。他有句话很打动我,有一集他问花总你孤独吗?这句话恰恰能反映出林栋自我内心的一个状态。当你去坚持做自己的事情,可能身边人很难去理解,这样的一个人处境必然是孤独的。我也会有类似的状态,所以我很理解。这可能是很多像我们这样的人,内心中隐藏得很深的一个共鸣,就是孤独感。

GZDOC:在纪录片《口罩猎人》第六集:赌局·关于“国难财”的讨论中,导演花总曾采访过林栋一个问题,关于他怕不怕片子播放后会被大家人身攻击。这不禁引发我们对于纪录片伦理的思考,导演虽是真实全面地在记录拍摄对象,但对象同时也会承担一定的风险。作为新闻记者和纪录片导演,您的感悟肯定更深。请问您对此是怎么看的呢?

王磊:很早之前我就思考过这个问题,可能十年前就已经想到了。我觉得我们在尽量展示新闻真实性的基础上,应该要保有一份人文关怀,关怀和尊重每一个人的灵魂,并给予对方一定的保护。我认为这是从业者必备的品质。

我觉得花总对林栋的保护其实是有的,而且他也力求真实地展示出林栋自身所承载的一个相对于他个人而言的正确价值观。花总或者说制作团队也在努力,去承载他的这种价值观,这已经是一种保护了。

GZDOC:《口罩猎人》的导演花总是知名自媒体人,很清楚地了解新媒体时代的受众想要什么,他选择以自己拿手的vlog形式来呈现这个故事。在大家被情节吸引大呼精彩的同时,这种形式的呈现也受到了一些专业上的质疑,如大家会认为创作不够严肃,情节的精准起伏也会影响影片的真实性。

但随着人们的阅读、观影习惯越来越碎片化,这样的作品也会越来越多。您是怎样看待这种现象的呢?可以谈谈您对这部作品的看法吗?

王磊:其实我是在十几年前就做过vlog了,那时做短视频的人还很少。我是做了很多短视频以后才开始做长片,所以我反而觉得vlog这个形式很好。

另外可能跟我做过新闻有关,我一直认为这个东西只要是可以很好地传播出去,它就是一个好东西。至少它能传播出去,能让别人知道发生了这样的故事。

比如说刚才谈到的几部片子,我觉得某种意义上来讲最成功的就是《口罩猎人》。从大众属性来看它就是成功的,多少人看过这个片子,多少人了解到口罩进出口一些内幕,还有那么多人愿意去讨论,在疫情之下,它已经具备了一定的社会价值了,这个意义是巨大的。

GZDOC:可以给我们推荐一两部您喜爱的纪录片吗?

王磊:《走钢索的人》和《寻找小糖人》是我个人最喜欢的两部纪录片。国内我最喜欢的一部纪录片就是《归途列车》。都不是最近的片子,但是对我生活和创作上的影响比较大, 也推荐给大家。

GZDOC:有什么祝福想送给中国(广州)国际纪录片节吗?

王磊:我在这次初评的片子里,看到很多年轻人在做着不同的影像的尝试,这是很好的事,我也希望出现更多多元化的东西,并且能通过广州节这个平台让更多人看到。

中国(广州)国际纪录片节一定会越办越好,这是毋庸置疑的。我希望疫情早点过去,大家庭的那种大聚会的感觉能再早点回来。

中国(广州)国际纪录片节 2020年12月14-17日,与你不见不散!

中国(广州)国际纪录片节 2020年12月14-17日,与你不见不散!采访:童思寒

编辑:童思寒

梦想,婚姻,爱情,孩子教育。这四个在影视作品里日复一日重复讨论的世俗话题,却始终没有一个确定的结论。它们俗,是因为它们无处不在。它们酷,是因为谁也搞不明白。

这一次的平遥国际电影展上有这样一部片子。

它的名字不起眼,导演不知名, 拍摄地没人认识, 演员也不过就是生活在当地的平凡居民,唯一特别一些的可能就是纯手绘风格的彩色海报了。

可就是这样一部低调朴素的影片,却成了此次电影展在媒体中引爆口碑,也让观众欢呼鼓掌的作品——在平遥国际电影展的最后一日,影片实至名归地捧得了藏龙·最受欢迎影片的美誉。且在众多知名影评人的打分加持下,这部作品的豆瓣评分已经跃升到了8.2分。

它就是青年导演王磊用一部微单和两个镜头拍摄出来的《我们四重奏》。导演王磊在发表获奖感言时感慨道:“电影永远和观众在一起,平遥国际电影展也永远和贾樟柯导演在一起。”

图 | 《我们四重奏》电影海报

图 | 《我们四重奏》电影海报导演王磊毕业于大连医科大学新闻摄影专业。 2017年,他带着《飞机下的蛋》,荣获GZDOC 2017“中国故事”提案大会最佳方案。

2020年,《飞机下的蛋》改名《我们四重奏》,入围第四届平遥国际电影展主竞赛藏龙单元。

那么,这样一部小成本纪录片为何会给大家带来如此多的惊喜呢?

图 | 王磊导演在平遥首映现场发言

图 | 王磊导演在平遥首映现场发言 图 |《我们四重奏》主创团队在第四届平遥国际电影展

图 |《我们四重奏》主创团队在第四届平遥国际电影展村子 人 与 生命

影片中的皮村是一个位于北京郊区,临近机场的小村庄。每一天都会有很多飞机从村子上空飞过,用一声声发动机的轰鸣之声来掩盖这里所有的笑声,呐喊,与不安。

因为地处房租便宜的偏僻郊区,在皮村生活的大部分都是外来务工的工人和他们的子女。

而年轻吉他手许多是个例外,他主动留在皮村,想要用音乐陪伴和鼓励这里的工人群体与他们的孩子。许多一直以来最想要做的事情就是联合村子里的工人朋友一起排演一出能表达他们务工生活与思想的话剧。

图 | 吉他手许多一直都很想排一出工人话剧

图 | 吉他手许多一直都很想排一出工人话剧小海是个很喜欢写诗,有着些许浪漫情怀的河南打工仔。在许多的感召下加入了工人话剧的排练之中,并成为了男主演。

他很喜欢很喜欢的女朋友却总是和他发脾气,并说一些伤害他自尊的话。在一次电话分手之后,小海一边苦恼于自己获得的不平等的爱,一边把自己在爱情里受到的伤害像写诗一样自说自话地骂了出来。

图 | 回到河南老家后的小海和朋友喝酒诉苦水

图 | 回到河南老家后的小海和朋友喝酒诉苦水和小海同样出演话剧的还有一个女孩,姗姗。她性格开朗大方,和未婚夫家亮相爱幸福。两人商量着日子,准备携手进入婚姻的殿堂。

可筹备婚礼的巨大经济压力和分歧让两人开始对婚姻产生了迷茫和怀疑。房子、车子、高额的彩礼不是婚姻的全部,但似乎也足以让陷入爱情的年轻人们瞬间在被抽打中清醒过来。

图 | 珊珊和家亮的结婚证照片

图 | 珊珊和家亮的结婚证照片 图 | 婚礼筹备的过程中两人产生了困惑与迷茫

图 | 婚礼筹备的过程中两人产生了困惑与迷茫何忠芸是皮村小学的一名学生,她随打工的父母从老家云南来到北京。

没有学籍的她很快就要面临着无学可上的问题,于是父母决定将何忠芸转回云南的学校。不舍离开北京和父母的小芸,即将在老家回归留守儿童的生活。

图 | 在北京没有学籍的小芸不得不转学回云南老家

图 | 在北京没有学籍的小芸不得不转学回云南老家影片用最粗糙真实的镜头,让我们认识了皮村里这四个命运各异的人物生活最真实的样子。没有布景,没有昂贵的摄影机。一台单反,两个镜头,四个人物故事,影片的自然朴实接地气,是它用来制造惊喜的第一个法宝。

大笑 哭 与 沉默

三年的时间,数百个小时的素材,400:1的得片率,导演王磊如抽丝剥茧般提取出了影片的本质-生活。

而生活本身是平淡的,那么如何让纪录片变得有张力便也成了一大难题。更何况中国乃至世界上关于工人生活的纪录片不在少数,又如何突出这部作品的特别呢?

导演做出了简单且直白的选择——情绪。影像作品中最有力量的往往就是在叙事中逐渐铺垫起来的情绪,当情绪积累到一定程度时就会产生爆发性效果。

图 | 影片中的构图和灯光都在辅助情绪的传达

图 | 影片中的构图和灯光都在辅助情绪的传达但生活不是故事长片,没有可以挑选的叙事结构,一切的发生都无法预知和提前安排。所以王磊导演记录了生活中最简单熟悉的事件,用真实鲜活的人物温度和波动起伏的情绪张力留下了最真实动人的影像。

他们在快乐时放声大笑,在难过时嚎啕大哭,也在感到无力时沉默不语。人们在电影里看到熟悉又陌生的笑与泪的时候,很难不想到自己生活在喜悦期待和痛苦中挣扎时的感受。

图 | 《我们四重奏》预告片中将影片分为人生四个篇章

图 | 《我们四重奏》预告片中将影片分为人生四个篇章生活的拮据不安和梦想带来的喜悦可以同在,爱而不得的清醒和间歇性的甜蜜混沌可以同在(小海和女朋友不停分手复合),被现实琐碎困扰的爱情也依旧可以让人在婚礼上流下真情热泪。

人是拧巴, 是矛盾的 ,快乐和痛苦是可以并存的。只是当真的在银幕中看到他们因为生活的残酷和现实而沉默不语的时候,我们仿佛也会因为感受到他们所经历的无奈而产生一种深深的无力感。

这是体现导演讲故事功力和个人生活积累的一项有力证明。那些沉默无声,也是生活最响亮有力的四重奏。

喜剧 悲 与 人生

前面说了那么多,很容易让人对这部电影产生一种“沉重”的印象。其实并非如此,整部电影的基调非常轻快,甚至还很好笑。有很多情况下自然而然发生的小细节,却产生了相当精彩独特的喜剧效果。

影片最具有代表性,也是最精彩的就是小海的部分。如果用戏剧里最常使用的词来形容他的话,那他一定是一个可爱的丑角。

因为,他的梗实在是太多了。

当深入分析每一个梗背后的原因时,却总会得出来同一个结论:喜剧的内核是悲剧。

图 | 笑容可掬的小海

图 | 笑容可掬的小海这个小海,是个打工仔,向往爱情,回老家一家一户上门拜访只想找个姑娘谈恋爱。他整个人都呈现出一种急吼吼的状态,就连悲伤的失恋情诗被他用超快的语速念出来都会让人忍俊不禁。

而观众对他却也是心疼的。一个人从河南去北京打工,遇到了让他全身心投入的北京女孩儿,却对他精神pua。“你像个跳梁小丑似的。”“你真是个傻子吧,别找我了。”“我说你有意思吗?”。这样的感情让小海得出一个结论,“我的爱不值钱”。

图 | 情绪爆发 在床上嚎啕大哭的小海

图 | 情绪爆发 在床上嚎啕大哭的小海王磊在一次采访中说,“生活的真谛往往要比预想的要深刻的多。当你真正走入一个人物的生活,他的生命旅程中总会有那么一点让自己特别有感触。”

影片里的每一个人,其实都像片尾那个陀螺一样,在不停地被生活的残酷所用力抽打着,旋转着。但导演从未刻意去展现苦难与悲伤,而是选择把那些难过撕碎,捏成了一个个充满喜剧色彩的人物形象。

图 | 影片结尾被不断抽打的陀螺

图 | 影片结尾被不断抽打的陀螺也是在大家逐渐接受了这一个个人物“朋友”之后,才会在小海躺在河南老家的床上号啕大哭,旁边站着的爷爷不知所措只能说了句“你喝点热水”的时候而感到又好笑又心疼。

这莫名让我想到一句话,“我们不怜悯悲伤,我们带悲伤一快玩。”(跨领域引用一下大张伟老师哈)。的确,《我们四重奏》是回荡在悲伤和残酷身边最快乐的音乐。

图 | 影片末尾在黑暗洞穴里舞动火把的场景

图 | 影片末尾在黑暗洞穴里舞动火把的场景梦想,婚姻,爱情,孩子教育。这四个在影视作品里日复一日重复讨论的世俗话题,却始终没有一个确定的结论。它们俗,是因为无处不在。它们酷,是因为谁也搞不明白。

在这部电影里,你也依旧找不到任何结论。你只会认识几个生活在这个边缘小村庄里个性鲜明可爱的小人物,并和他们成为朋友,会因为他们笑而快乐,也会因为他们痛苦而感到悲伤。

图 | 《我们四重奏》预告片截图

图 | 《我们四重奏》预告片截图中国有超过三亿在外务工人员和他们家里无数因此孤独留守老家的孩子,他们不是边缘人群,他们是这个社会的少数的大多数。很感动,这个真诚的导演用这样特别的方式讲述了一个属于大多数人的故事。

最后,还是想要好奇一下。

那个为爱情要死要活哭闹喊叫的小海,找到了属于他的爱情了吗?

*本文由cinewoo独家发布,内容仅代表作者观点,不代表本公众号立场。未经授权,不得转载。

当故事变成镜子,望过去都是真实的苦涩

看一部影片,总会不自觉的去评价这部影片的摄影,美术,结构。

而《我们四重奏》却让我忘记去关注那些形式。荧幕突然变成了一面镜子,使得躲在黑暗中的我们失去了偷窥奇观的窃喜,转而变成了一次全程对影片中人物的故事与现实中自我的割裂的绞力,却又不停的伤及到内心深处,因为无法质疑镜子反射的真实。

“小海”

就好像他的二手的服装店里面的旧衣服,他的生活也是一团糟,等着人来挑选。

小海这样的人物是荧幕上喜闻乐见的,看他的故事,觉得很开心:可能是同情心,可能是他生活的奇观感。甚至看到他,心里又会有一丝丝的优越感作怪。可是看到最后,心里泛起那份苦涩,已经让我忘了刚才的喜悦。苦,不是可怜他的苦,这是一份转化为同情自己的苦。

人生不易,难免我们会受到与小海一样的委屈,失落,被排挤,被忽视。可无数次的,鼓舞自己,擦把脸,还得努力活好,活的开心。

导演善用喜剧的方式来呈现真实的小海,要比大面积呈现悲情来展现说教式悲剧高明很多。

毕竟,品尝最苦的黄莲一定是在吃完蜂蜜之后。

小海就在我们身边,也在我们的心里,是那一丝卑微,也是不羁的骄傲。

“珊珊”和“家亮”

可能是当下“中国式办婚礼”最好的展现。

这一段故事也是我最喜欢的故事。辐射面积之大,让很多人找到了震耳欲聋的共鸣。

年轻情侣在外打拼,构建了两人独立的世界,这个世界只有单纯的憧憬,希望。

然而一股外力将这个薄如纸“小帐篷”撕开一道大口子,小情侣无法忽视它,也无处可藏。

这是最佳土味版“现实生活”与“浪漫主义”的对抗,发生在每一天,每一秒。

结婚,永远结的是两个家庭,是“我家”嫁给了“你家”。现实的冲击,也让往日的单纯混入了杂质。这是女方家庭的倔强,也是男方家庭的“D-day”。男方做的这一切,让家亮找不到意义,因为家亮不知道,原来要这样证明“我爱你”,珊珊也忘记了结婚的初衷,可能婚礼不重要,“家亮”家庭通过本次考验更重要。

在一系列闹剧似的婚礼结束之后,家亮和珊珊才回到北京,两个人从新支起曾经那个遮风挡雨的“帐篷”,将那个被撕开的裂口,一点一点重新缝好。

一切都假装从来没有发生过。

“许多”

追梦者成为别人的造梦者,让生活多一些疯狂和混沌是我们脱离现实寻求慰藉的唯一方法。

许多带领大家排练话剧,让外人看是滑稽的,不可理喻的。看到他们再舞台上努力的表演,大部分人会觉得好笑,莫名其妙:这搞得是什么东西?

他们很认真,很坚定,很开心,笑容比午后的阳光还要真实。

刺痛人的,是一种似曾相识,无数个追梦的我们,在别人眼里,是不是也有过这样的滑稽,不可理喻,甚至不被人看好,无人信任。

在多重秩序下,你打破逻辑,追求创新,往往招来的就是嘲讽,你回头望了望他们,是啊,他们过的都很好,是选择加入他们?并且与他们共同忘记?还是走自己都不太坚定的虚无缥缈的梦想之路?

“只要爱和生活还算公平,

伴琴跳舞定会身心轻盈;

伴着芦笛或伴着洞箫,

美妙的人生难得一遭;

可在空中抽动灵巧的双腿,

那滋味怎么也不会美妙!”

——王尔德·《雷丁监狱的歌》