蝴蝶的舌头 La lengua de las mariposas(1999)

又名: 蝶之舌 / 蝶恋花 / 没有最后一课 / 蝴蝶 / Butterfly's Tongue

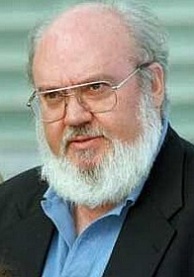

导演: 何塞·路易斯·奎尔达

编剧: 拉斐尔·阿斯科纳 何塞·路易斯·奎尔达

主演: 费尔南多·费尔南·戈麦斯 Manuel Lozano Uxía Blanco 吉列尔莫·托莱多

制片国家/地区: 西班牙

上映日期: 1999-09-24

片长: 92分钟 IMDb: tt0188030 豆瓣评分:8.7 下载地址:迅雷下载

简介:

- 1936年的西班牙夏天,8岁的莫曹第一天上课便拉尿,弄得全班哄堂大笑,唯有老师安慰解难,小莫曹才可释怀。友情亦从这天开始。二人走到效外扑蝶捕虫,在日光下讲文学说自然,不亦乐乎。日光再强也挡不住政治的阴霾——西班牙内战,老师的政见政绩,顷刻成为众矢之的……

演员:

影评:

【琐细的象征】 上学前夜,Moncho几乎彻夜不眠,瞪着眼睛在想,叫起哥哥来问,老师打不打人。 哥哥挨过老师打,爸爸挨过。 但高老师从不打人。 可是还有个家长,冲进教室来,叮嘱老师管教他家的孩子,说:“不打不成器。” ——对暴力的记忆、恐惧,拒绝与执迷。 法国和西班牙边境上,有只公鸡下了蛋,算谁的啊?——高老师问孩子们。一个起来说:西班牙。——为什么?——因为我们更凶嘛。 孩子们大笑。 然而我们不确定孩子们笑得这么开心的时候,有几个像小Moncho一样想到,公鸡其实是不下蛋的。 ——左派和右派,其实都在争这么一个公鸡蛋。争的是什么还不清楚,先得要凶起来。 第一天上课回来,Moncho兴奋的向妈妈哥哥广播高老师讲的各种新知——马铃薯从哪来? 他说:我喜欢高老师。 然后妈妈就问他:你在学校也祈祷吗? ——高老师吸引Moncho的,是儿童的好奇心、也有对探究、追究生活之本源的成分。 (西班牙人最先开发美洲,应该熟知马铃薯是后来引进的作物,但民间竟忘了,竟问“那之前我们吃什么?”——当时西班牙人对历史、对自我的认识与塑造,可知。四两拨千斤的细节。) ——Muncho的妈妈是个虔诚的天主教徒,不像爸爸是个共和支持者。 但妈妈在此间也有两个表现,殊堪玩味。 一是,Moncho问:“上帝为什么不杀死魔鬼?” 妈妈说:“上帝不杀人,Moncho!” 二是,妇女们弥撒前聊天,一个年轻点的妇女说“他们在巴塞罗那焚烧教堂”, 另个年老的妇女说:“共和党人是那样的。” 妈妈说:“他们不会焚烧教堂。多亏他们,我们女人才能投票。” 年轻妇女:“是吗?我只会投基督我王一票。” 妈妈:“上帝不是投票选出来的。”(说着还挺妩媚的一笑。) ——妈妈象征着西班牙没被信仰烧掉的那部分智商,没有被智商取消的那部分信仰。 不禁想起崔健的《红旗下的蛋》里那句:“爸爸是个旗杆子/ 妈妈依然活着。” (可同是这个妈妈,最后却变得歇斯底里,虽然她只咒骂“渎神者”,别无它词。) 狂欢节,熙熙攘攘,小镇融融。突来大雨,一切被搅停。 高老师带Moncho和Roque捕到了蝴蝶,他们多么想看蝴蝶的舌头啊!那大象的鼻子一样蜷曲、探入花心吸取花蜜的舌头。 可是高老师说,得要显微镜,而显微镜从马德里邮购,“你知道,马德里一切都很慢”; 而且,蝴蝶只有在飞着的时候,才能伸出舌头,你抓着它,它伸不出的。 ——现代化的、可靠的体制,要从马德里来。可是马德里一切都很慢。 ——只有自由的时候,蝴蝶才能伸出舌头,吸取到花蜜。 显微镜终于来了,他们再去捉昆虫。除了蝴蝶,还有“飞鹿”。 头上巨大的犄角。“全欧洲最大的甲虫”。 ——倘若蝴蝶象征自由,那么甲虫呢?而它,又是“欧洲最大的”…… 【绵密的细节】 妈妈领着Moncho去学校。地面上孩子们狼奔彘突。 孩子们嘈杂的身影的后面,时隐时现是两个推单车绕圈跑的孩子。后面的是正牌的单车,而前一个,是个木轮子的木单车。孩子们都追逐后面那个。 ——后一个是Jose,前一个是Roque。Roque的父亲是最后带头保卫市长的酒馆老板,被Jose的有钱有势的爸爸告密,被搜捕、关押、处决。 ——这时走过来的高老师,边走边在看报纸。报纸的刊头闪了一下。最后也闪了一下。Moncho的妈妈惊慌中,夺过Moncho的爸爸的报纸烧掉的时候。同一家报纸。 教堂弥撒前聊天时,也有Jose的爸爸一个镜头。 他抽着烟,说:“事情在变糟糕。可是我知道解决的办法。” ——跟他一起的,就是神父。 就是接着叫住高老师,叫来Moncho,用拉丁文跟他几问几答以后,又忠告似的跟高老师指出Moncho对祭坛圣仪没了兴趣了的神父。“他本来是要做祭坛助手的。” Moncho就跟Roque的妹妹Aurora去玩了。 神父觑见,说:“我明白了。”又拽拉丁文。 高老师也用拉丁文回话:“自由激励人的心灵。” ——他们想牢牢控制住下一代。 “你知道世界上有种族吗?”Moncho抱着课本问哥哥Andrés。 接着Moncho说:“老师说我们全都是一样的。” ——联想当时是哪一年,德国是谁上台,在搞什么。 蜗居小镇、教着小学生们的年届退休的高老师,其实是多么有眼界而又用心思的一个老师。 关于乐队。 乐队邀Andrés和弟弟加入,兄弟俩兴奋的在饭桌上跟爸妈形容。 哥哥说,他们给巧克力商做广告,唱歌的空当里,就喊:“艾士巴朱古力最好!” 妈妈:“可够轻浮的。” 爸爸:“跳舞的乐队,为什么要严肃?” 狂欢节上,乐队演出,Andrés吹着萨克斯。 妈妈:“你看到了吗?” 爸爸:“你还不想让他吹来着。” 妈妈:“我不知道他会吹啊!” 乐队唱的是,“如果你想寻找一点乐趣,给自己买包花生吧……长夜寂寞……” ——花生最初传入,带着神秘感,其实人们当它有春药的功效的。 所以乐队在小镇里,相当于哪个色彩,连带着妈妈说的“那真轻浮”,就点到了。 而妈妈从不支持,到兴奋地说“我不知道他会吹啊!”似乎也在暗喻某点变化。 中国女孩。 乐队受邀出国演出,其实也就是穿越边境,到对面的法国演出。 住在镇长家,马棚里一位哑巴姑娘,给他们沏咖啡。 那就是Andrés从Moncho课本里看到的、一见倾心的中国女孩。一模一样。 诉说着她四岁时的被狼咬过的遭遇,从此不会说话,Moncho问:“为什么她是中国人?” 镇长:“谁?“ Moncho:“你女儿。” 镇长:“那是我老婆”。 这里,也夭折了Andrés的爱情。 开花的原野上,女孩跑过,跑过花,跑过草,跑到崖下路边,默默的向车上的Andrés挥别。 ——一直跑着的女孩,忽然让我想起了《西伯利亚的理发师》的最后,那个一直跑着的前士官生、现猎人。他跳越沼泽,翻过灌木,只为遥望见他的爱,马车驱驰在天边。巧的是,他也叫安德烈。 ——中国女孩约莫也就20岁,推算来,应该是一战中,赴法的华工,遗留下的孩子。 【鲜明的对比】 Jose爸爸拎着鸡来找高老师,撂下,说“你不会拒绝我吧?”“你得把数学塞进他脑袋!” 高老师还是没要。 但他却接受了Moncho爸爸的西装。因为Moncho爸爸说:“我们是朋友,不是吗?” Roque和Moncho跟踪了年轻人两次。 第一次:他来Roque爸爸酒馆买酒配春药,讲他挂上了嘉美娜。“她是一团火啊!” Roque拉着Moncho跟踪年轻人,目睹了“一团火”。 只是嘉美娜的狗老跟着嘉美娜,快要入港时又闯进来,年轻人失败。 第二次:年轻人又从酒馆喝得烂醉,握一只梭镖去嘉美娜处。他们又跟过去。 可这次,他是诱狗出来,一下扎死了它。扬长而去。嘉美娜出来,抚尸痛哭。 ——嘉美娜是“一团火”,可是Roque爸爸就从没见过她。 年轻人说:“她要陪着妈妈。妈妈卧病在床。” 后来妈妈死了,嘉美娜来找的是Moncho的爸爸。原来她是Moncho的异母姐姐。 ——妈妈避居镇外,因为她是犯了淫罪的女人。可是她的女儿又重蹈覆辙。 妈妈下葬时,送葬的只有嘉美娜、Moncho爸爸,和那条狗。 嘉美娜震骇于妈妈的命运,决定拒绝苟合,只和狗一起过。 年轻人失恋了,所以烂醉。就泄愤,去杀了狗。而嘉美娜,从此失去了她唯一的亲人。 同一片池塘,Moncho的两次入水。 第一次是还在春游认识大自然时,哮喘突发,喘不过气来,高老师抱他浸水里,呛过气来。 第二次是小女孩们在池里洗水,高老师叫他做一个“迪拉云哥”,去把花儿送给喜欢的女孩。 两次都是高老师。 Moncho的爸爸的两次爱情。 ——史前史,只能靠想象来追溯。 两个爱情的结晶,——三个孩子:嘉美娜、Andrés和Moncho的爱情。 ——有意识的递进、对比,虽然不是主题,但点到且有力。 【未解的悬疑】 Muncho去高老师家送西装,注意到高老师桌上有一个相框,里面是一个年轻女子。 高老师说:那是我的妻子,她离开我时,才22岁。 ——可是前两天,狂欢节,高老师还扶着个老太太一起来的。 Roque的爸爸带着一伙人背着枪,来找Moncho的爸爸,喊说:“市长需要我们!” 这个裁缝躲在里屋,让老婆答门:“他不在。” 当夜,他们被开着汽车来的长枪党人堵在窝里,一伙都拖出来。 第二天,他们都被押上了去处决的囚车。他们是市长、Roque的爸爸、乐队的成员、高老师。 而Moncho的爸爸前几天还在Roque爸爸的酒馆里,和他们一起喝酒。 Moncho的哥哥也是乐队的一员。 而这一天,这俩男子汉都在群众中间。 ——单单放过了他们,是因为他们没有加入保卫市长、保卫共和的“暴徒”; 可是又是谁告的密、透露的窝点呢? ——是Jose的爸爸,以及处决现场中喊着“上帝宽恕我们!”的神父。可是他们怎么告的密呢。这点,不再有正面的交代,似乎留给观众去补齐了。 【其它】 好的象征和坏的象征。 好的象征,是从事件,从人的眼里看象征。它溶刻在故事本身,叫人日后回想,觉得这事件,于我,可还有特殊的一点预示,是我人生的一个节点,或者顿悟? 令我们不舍的自己的故事,都是有象征的。 《悲情城市》里,开头一边是女人在痛苦的分娩,一边是男人起来抹黑喝水。灯,这时亮了。 当家男人说:“干你娘!现在才来电!” 一旁打出一行字:“一九四五年八月十五日,日本天皇无条件投降。台湾脱离日本统治五十一年。” 本省人和大陆人相争,死伤枕藉里,只取了客车上一个景:本省人带着镰刀大棒,一个个盘问旅客,你是哪里人?听口音,动家伙。文清是聋子,听不到问什么,好容易才说出一句:“台湾人。” 本省人又问:“哪里人?”——这次用的是日语。 好的象征,都是如此。故事本身是真真实实的,压得人喘不过气。你说这里用日语,有象征,是的;但这象征,一点不显突兀。它不是额外来的,不是intended的,可以各种读解的,加深的是各人的理解,不是官方扣上的那个最强音。是从人眼看故事。不是拿人当棋子。 同样,《甜蜜蜜》有没有象征大陆与香港,再而与美国的关系呢?是有,但一点不觉“外”。从大陆到香港,再到美国,遭逢过那样沧桑变故的人,对各地的感触,是不可能没有的。 ——如果多说一句的话,这种一语多重意义的细节,使我想到评论建筑时,一个词“multivalence”(Charles Jenks)。 西班牙和爱尔兰。 看这部电影时,同时也在重读乔伊斯的《青年艺术家的肖像》。 乔伊斯生当其时,而这部电影的小说原著的作者,是生于1957年,内战爆发二十年后。 Stephen的家庭和Moncho那么像。都是爸爸倾心于共和,而妈妈虔心于宗教。 但爱尔兰的这一幕,是发生在平安夜的餐桌上。剧烈的争吵,撕裂的国家。 在Moncho的家里,爸爸和妈妈是没有争吵的。爸爸会在妈妈说完“圣水”走开后,悄悄给老师眨眼睛说:“她好神秘的!” 而囚车押走老师和乐队以后,人群里,还看得到爸爸妈妈悲不能抑,相拥而泣。 随后内战开始。爱尔兰也参与干涉,派军支援叛军。 童年变故。 这部电影之所以另外感触尤深,是它首先,是一场童年变故。 直到故事结束,才是一行字:“西班牙内战刚刚开始”。 在内战开始之前,一个童年眼里的世界,就已经戛然而止,再不敢认了。一切颠倒破碎。 而内战开始之后,等待他的,又将是什么? 悲剧不是内战本身。而在内战之前。 内战的爆发,只是悲剧走上前台、心里的地狱,走上现实罢了。所有欠下的债,此刻该血来索、来还罢了。 而Moncho最后追着囚车,喊出的“迪拉云哥!长鼻子!”也只是无意识的,虽然日后他会想起。 下面是想写这篇影评时,最初的一段字: 小Moncho从懵懂上学起,到目睹已经荣休的亲爱的老师,连同昨天还一同欢乐的邻居、乐队,一个个在咒骂声中,被押上囚车,开走处决,也才短短几年的时间。而这时,“西班牙内战刚刚开始”。而电影也就戛然而止。就像另一部回溯西班牙内战的电影,《海》里那几个男孩说的:“We stopped being children on the day.”这是一部本乎童年变故的电影。在加入咒骂的人流、追逐着囚车掷过石头之后,小Moncho的脸庞永远的定格。那是一张忧郁的小脸,大眼睛本是清澈,然而越清澈越是禁不住那风,那虽是几十年前、其实隔代在生前的微波而至于巨浪,在西班牙人心底的烙刻(电影根据Rivas小说改编,而Rivas生于1957年,内战爆发20年后)。那双眼睛告别的是当时的过去,告别他的老师、他的童年、他的“迪拉云哥”、“长鼻子”,然而更是在看向当时的未来,那从此惊变、不可知的自己的、西班牙的未来,——观众们的已知,——留给观众去想象,去想象这“已知”,其实是怎样的未知。

(这是当初看完电影时立马写下的一点文字,纯粹的感官感受,根本无法穷尽我的震撼。后面的讨论都说得比我好。) 很久没遇到过这样的片了,竟然让我在最后几分钟内泣不成声,眼泪几乎是止也止不住地往下流。那一刻,意识已经不在控制情绪上,而是眼盯着面前发生的一切,快得来不及反应。 电影里没有正面出现过海报上这个镜头,在没看过片子之前,我一直以为孩子愤怒的表情下是将石块掷向带走老师的法西斯。Don Gregorio,他教会了小Moncho那么多啊!从对孩子最起码的尊重开始到野外的昆虫课,从“一张床、一面镜子、一颗心,都是空的,那意味着你是唯一”,到鼓励他向喜欢的小女孩献花……我注意到这样一个老人在与这样一个那么小的孩子对话时,用的竟是“您”……小Moncho的同桌Roque同样影响着他,一段从儿童到初涉世的少年的过渡。以至于小Moncho比他那个大很多的哥哥更能领悟某些东西,譬如要像抱着情人一样抱着手中的乐器。而他的哥哥Andrés直到遇到那个中国女孩时才第一次奏出了最动人心弦的音乐,不能说话的女孩,脸颊上淌下两道清泪。 Don Gregorio在退休时的发言同样感动了我,这样一代在自由的西班牙成长的孩子,他们的未来将没有任何人能偷走!(原话记不得了,大意如此)但是政局很快发生了变化,Moncho的爸爸只能无力地看着那些平日的信仰落在地上,烧成灰。小Moncho静静地打开老师送的书,翻到了最后一页。这时我想起,或许他也想起了Don Gregorio的话,只有在书中,梦想才不会死去。 当法西斯将昔日的共和党人一个个带出来时,人群中或许是象征性或许不是,或许更多的只是为了保全自己,发出Rojo(片中的翻译是“红鬼子”),叛徒等等的喊声。Roque的父亲在其中,Andrés乐团的伙伴在其中,他们都一度哽咽或者放低了声音。最后出来的是Don Gregorio,之前一直不作声的小Moncho却在妈妈的鼓动下喊出了第一句。而Moncho的爸爸则几乎是哭丧着脸喊的,就是在那一刻,我完全决堤了……Don Gregorio望着小Moncho,脸上有一种隐隐的惊愕。我多么希望他能像最初那样原谅他啊,他会吗?或者来不及了……小Moncho和其他孩子一起追着开走的卡车,向车上的“犯人”们投掷石块。在音乐极至的烘托下,慢慢停下来,Moncho没有表情的脸上预示着怎样的未来呢? 字幕打出:西班牙内战开始。剧终。而我的耳边突然响起了那个在牢狱里被关押了7年的乐手唱起的美丽歌谣…… -------------------------- 经blanca同学提醒,我又看了一遍结尾,的确,他最后喊的两个单词是:"Tilonorrinco!" "Proboscis!"(前者是老师教他的一种园丁鸟的名字,后者是蝴蝶舌头的名字)有别于之前跟着别人喊的“无政府主义者”和"Rojo"。那么,正如blanca所说,Moncho是“用老师教他的知识来完成他对老师最后的送别”。我觉得这个故事完美了。 历史就摆在那里。并没有谁真正教导Moncho怎么做,而是极端时代下外力的侵蚀,尤其是对还在塑造中的孩子而言。与此相比,个人的力量微渺到了只剩两个曾经温暖的单词。

只要看到电影涉及1930年代的西班牙,那么它的悲剧意味就昭然若揭了。

1930年代西班牙推翻帝制,经历了短暂的共和国时期即被法西斯推翻。三十年代的共和国成为西班牙人的昙花,它之后西班牙再无有力的左翼运动。直到1975年独裁者佛朗哥死后,无后,继任者胡安卡洛斯一世国王上台后才逐渐在西班牙恢复民主。

在这种意味下审视该片,就不难理解前部分田园诗的共和国乡村生活以及后半部杀狗片段的政治寓意。

对于何以西班牙会在全世界左翼狂飙的四十年中沉默,维持法西斯统治的问题,不同的人有不同的解释,冷战、国内保守势力、经济压力等等。

导演对该问题的思考,通过影片中老师的退休演讲表达出来:

“如果我们让一代的孩子,只是一代,在西班牙自由的成长,那没有人可以再夺走他们的自由。没有人可以偷走他们拿这份财富!”

而影片结尾男孩们的表现即悲剧性地预示,三十年代西班牙失去的不只是国家,还有更宝贵的东西。

人都有抹不开面子的时候,生活在俗世的我们,言而不尽的虚伪,往往令自己感到委屈,有时候话到嘴边,很可能是振聋发聩的一番道理,出于媚俗的顾忌,却生生咽回肚里,我不知道别人怎么样,碰到这样向我说话的,我会很愤恨于他的后半截,如果是碰到这样的电影,就简直要骂娘了,因为往往是不那么痛快的结尾,让本来好好的观赏变得及其不爽。

这部拍摄于1999年的电影是一部成长片,历来如此的是,通过儿童来讲述大人的故事,并且非常多地带有自传性质,1936年的西班牙,不过无论是时间还是空间,,对于我们都显得太过遥远了,不知道可以套在谁的头上,只是可以明显感觉到,这是一部赎罪的电影,一部忏悔的电影,如果懦弱也需要忏悔的话。

在西班牙共和国建立伊始,人民享有着说得过去的自由,在邻近法国的小镇上,人们也有着相对的纯朴和善良,一个人的童年回忆,多少都带有田园牧歌的成分,我们往往美化自己童年的故乡,认为那是永不可再的失乐园,我暂且不管西班牙的话,可以先到东北亚,嫩江平原上,我童年的居所至今仍令我回忆,离开始终炊烟渺渺红砖瓦房,向东不远就是一望无际的麦田,可以捕捉斑鸠、鹌鹑、田鸡和蝈蝈的巨大乐园;向南不远是引水渠和可以游泳的蓄水池,捉鱼虾并避免接近淹死鬼;再远一点,是可以和看瓜人捉迷藏的瓜田,高墙的果园里一年四季都有蜂蜜,秋季更是让人馋涎欲滴;我们有成群的玩伴和吃不尽的四季零食,我们作恶多端,包括野生动物、家里的牲畜(浑不知宠物为何物)、邻居家的菜园、以及乞丐、醉鬼、侏儒、瞎子,都是我们作恶的对象,估计在他们眼里,半大孩子都是撒旦的徒弟,而且总是被原谅和讨好。

之所以扯出自己的童年,因为有一些相似的人性故事,连我自己也不曾触动过,可以拿出来比照着看看。

1936年的西班牙内战之前,马卓大概8岁,瘦弱的他上学第一天就被起了绰号叫“麻雀”,还尿了裤子,不过班主任老师是个特别好的老头,镇上的人都尊敬他,是可以用全身心这样的词来形容他的教学工作的,老师,我们人类还对传道授业的师承关系保有父子般的敬意,不独中国人如此,西班牙小镇上的人都很尊师重道,有钱人就会送两只大公鸡到课堂上,马卓的父亲是个比较低调的裁缝,就为老师做了一套合体的西装,当然老师是倾囊相授,他带孩子们去体验自然,讲述蝴蝶的秘密,直到他光荣的退休,仍然是受人尊敬的自由主义者,暗地里的无神论者,情况变糟是在内战爆发以后,有很多史料和艺术作品涉及到这场战争,我看过另一部电影《牛的见证》也讲述过他们残杀持不同政见者,灭绝程度可媲美斯大林,而在马卓玩耍的小镇上,老师、乐队里的欢快风琴手成了被整肃的对象,电影浓墨重彩地描写政治犯被押上刑车的结尾部分,镇上原来的邻居和学生家长违心地朝犯人吐口水,裁缝泪眼迷蒙地骂着“叛徒”之类的字眼,那一幕对于故事讲述者而言,显然是鲜血淋漓的伤口,而最后一个镜头,小马卓们追逐汽车,老师最喜欢的麻雀,向汽车投掷石块,并且咬牙切齿地咒骂恶毒的字眼,那样的回忆,无疑是撒向旧伤口的一把盐。

以我三十几年的人生阅历,很少见到有人说违心的话,做违心的事,其实人们在做这些事情之前,都是找了一千个理由来为自己辩解的,辩解的理由如此好找,以至于我们在做这些事情的时候,总是振振有词,绝大多数情况下,我们完全不需要自我原谅,简直就是非得要那样做才对得起自己的良心,鉴于这一点,所以我不太相信马卓的父母是那样泪光盈盈的,我恶狠狠地猜测,他们在咒骂和吐口水的时候,不是幸灾乐祸并自我解嘲,就是一本正经地仇恨和诅咒,我看了这样不爽的结尾,远在西班牙的导演就莫怪我对他进行了诅咒,不,即使是心地善良的小镇居民也不至于那样滥情。

相反孩子们的反应才是我认为正常的人性,他们毫无顾忌地投掷石块,对着那位曾经令他们如此尊敬的人,对着所谓的恩师和引路人,他们像砸碎一面镜子一样地砸碎自己的过去,他们的骄傲现在成了屈辱,于是他们把它撕碎并扬手丢在风里,这是遗传自我们先祖的一种族群清理本性,我们一直在清除异己,比我们称之为动物的其他族群,未见得有多么仁慈,人性,另一种动物性而已,我儿时故事,可从侧面佐证。

在70年代的东北亚嫩江平原,生活着一群被称作右派的人,他们每天由专人看守出工,每周都要交代思想问题,不得随便走动,即使在自己家的周围也不可以,是名符其实的监外执行犯人。在这群犯人中,有一位是曾经的农场场长,面目慈祥而且善于讲古,在我们未知其身份的情况下,他用一些糖果勾引我们听他讲故事,直到被农场职工揭发,在揭批其罪行的大小批斗会上,这些曾经笑眯眯吃着人家糖果的劣童,成了一支支刺向反动右派的红缨枪,他的头发完全光秃了,挂着沉重的牌子,用游街来为灰暗的生活增添趣味,我们肆无忌惮地向他投掷石块,以至于大人们不得不出面驱赶,我们如此快乐,像是得到了另一把糖果。

动物学家早有研究表明,当一群动物中有一个被当作异类,比如稍有腿疾的羚羊,或者受伤的豺狗,都会被它的族群抛弃,甚至被曾经的兄弟姐妹分噬,袁崇焕的故事经常被用来指责北京人,冤枉,那样的残忍其实深埋在每个人的骨子里,当有一个人被抛出来,人们蜂拥而上乱石砸死,从古至今,无论中外,所在多有,那显然不是偶然的,我们距离茹毛饮血的祖先,区区不过万年,而清除异己的悲剧,上演了何止百万年。