边境杀手 Sicario(2015)

又名: 毒裁者(港) / 怒火边界(台) / 西卡里奥

导演: 丹尼斯·维伦纽瓦

编剧: 泰勒·谢里丹

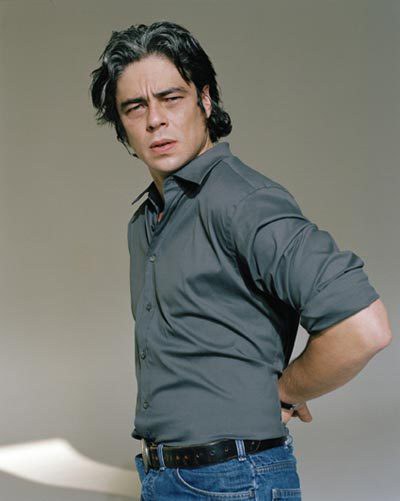

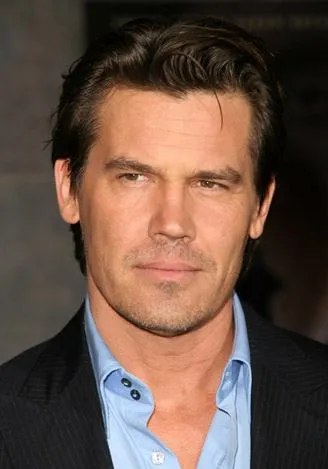

主演: 艾米莉·布朗特 本尼西奥·德尔·托罗 乔什·布洛林 维克多·加博 乔·博恩瑟 丹尼尔·卡卢亚 杰弗里·多诺万 劳尔·特鲁希洛 胡里奥·凯撒·赛迪罗 汉克·罗杰森 马克斯米利亚诺·赫尔南德斯 艾伦·D·柏温 迪兰·科宁 马修·佩奇 约翰·彼得·贝尔纳多

上映日期: 2015-05-19(戛纳电影节) 2015-10-02(美国)

片长: 121分钟 IMDb: tt3397884 豆瓣评分:7.7 下载地址:迅雷下载

简介:

- 在美国与墨西哥的边界有一块灰色地带,那里是毒贩和杀手们的天堂,他们在此交易火并,完全视法律为无物。凯特(艾米莉·布朗特 Emily Blunt 饰)是联邦调查局的探员,心里怀揣着惩奸除恶的正义理想,她来到此地,加入了联邦政府特种部队,成为了马特(乔什·布洛林 Josh Brolin 饰)的部下。

演员:

影评:

黑暗境地,恶狼扑虎 影片开篇,黑屏字幕给出“Sicario”一词的意思,最后一句写着:在墨西哥“Sicario”的意思就是“Hitman”——职业杀手。而影片给这位有着特殊称号的杀手,设定了极其沉重的故事背景:墨西哥腹地与毒品走私交易。 加拿大导演:丹尼斯.维伦纽瓦 曾说,别人给他这部电影的剧本时告诉他,这个就是你一直在寻找的故事,而事实证明那个人说的是对的。丹尼斯说,这部电影,相比墨西哥与毒品,其实更与战争有关。在越发嚣张的暴力压制下,导致人民越来越沉默,这让他觉得更有必要去好好面对这份恐惧。而在他以往备受人们喜爱的作品中,无论是《囚徒》、《宿敌》、还是《焦土之城》,他常常说,“恐惧”是他的灵感来源。 而这一次的故事历程,就像电影海报中那句:在黑暗中越走越深,得到的真相也就越来越黑暗。这一次的极端与挑战,绝不止是行走在美国与墨西哥的边境上那么简单,伴随而来的不只是国家的边界被打破,更涉及了法律的边界被挑战,甚至还有内心的原则被践踏。从另外一张北美宣传海报上,可以清晰的拿到本片的基调。由艾米莉.布朗特饰演的FBI特警Kate,在故事的发展中虽然是个开端,但是之后她却反被人利用自己的正义气节,身陷无力反击的谜团当中。她的一切:言行方式、做事原则、人做底线,都被一个一个的无视甚至推翻。 但是,她却是这个在美国与墨西哥边境上,悄然上演的战争中,关键的背景元素。有了她的加入,由本尼西奥·德尔·托罗饰演的职业杀手:Alejandro,才有了充分的发挥余地。而由乔什·布洛林饰演的任务指挥:Matt,则像极了老奸巨猾的狐狸,见惯了这样的亡命之徒和单纯探员,他只是从容的在两边拿到好处,再给出别人难以拒绝的理由,任由别人帮他达成最终的目的,当然也是大家共同的目的——端掉墨西哥腹地中的毒枭首脑。 这样的缉毒故事,在导演:丹尼斯.维伦纽瓦,摄影:罗杰·狄金斯 ,原创音乐:约翰·约翰森,三位大师级人物的杰出奉献下,影片堪称艺术杰作也不为过。导演丹尼斯最擅长的内心戏表达:压抑、沉重、阴郁。而这一次没有《宿敌》中那么多室内灯光的辅助,没有《囚徒》中那么多紧迫感的追逐。在《边境杀手》中,丹尼斯更多的,是把握影片的深沉基调,张弛有度的刺痛观者的内心,从开篇的虐心与惊吓,到终场的冲突不断,最后到血雨腥风前的静默。整体传达一种按耐着内心的波澜,稳扎稳打,一步一步逼近无底深渊的内心状态。 影片中几次大场景里低沉的配乐,像是来控制观众呼吸和心跳的镇魂曲。重音鼓,低音号,大提琴等等不同种类的配乐,依次出现在影片不同的重量级场景中,而配乐的音调和节奏却是一致的单调、重复。令观者的心跳速度减慢,呼吸减缓,不禁感到瞳孔的扩张,一颗心就要悬到嗓子眼,气氛环境的营造,可谓是到位至极。 而影片从一上来的白色沙地,就传来一股没有生气的战场气息。而随后展开的对墨西哥的不毛之地的航拍画面,沙漠上稀疏的荆棘绿植,令人刺痛感十足,连续航拍的剪辑,不但不枯燥,而是从沙地,到富人区城市,跨越交界,再到贫民山区,灰压压一片贫民窟的住宅区,更是令人透不过气。 而这样的场景铺垫下,承接车队戒备提取人质的桥段,真真是令人拍案叫绝。在墨西哥贫瘠的地貌全景下,五辆军用黑色雪弗莱,火力戒备,列队出发。一路紧贴,每一处转弯,每一次超车,都像铁链一般,完整通过,间距从未改变,直至进入边检站。而驶入后,可以看到更多当地警备的声援,越野警车上站着数名荷枪实弹的武警,前面三辆开路,后面三辆断后,中间夹裹着五辆黑色雪弗莱,车队瞬间加长一倍,但是整肃有序,依然密而不断。 这时坐在车上的Alejandro说了一句,欢迎来到这里。镜头里开始出现吊挂在桥头上的残缺死尸,满墙的失踪女性的告示。而接下来,车队全速通过铁门,进入了一座基地,车队停下,接手了罩着黑布的人质,全体人马迅速开拔回程。没有一丝懈怠,风驰电掣,重新上演刚才发生的警车前后护送过程。不过回程路上,前后都变成了四辆警车,左右平行的巷道里,依然有并行的护送车队(当然也有可能是潜在的危险)。 这一连串的镜头剪辑,剧情估计只是一句话:谨慎地提取并押送人质。而影片中第一天来到墨西哥的Kate,就跟着大队,茫然的加入了这一次行动中。也是从这里开始Kate认识到,这里的危险,这里的非法和这里不一样的准则。之后如Alejandro预料,当地巡警里出了奸细,而队员也与当地的毒贩在边检站外短暂火拼,好在有惊无险。如果说影片伊始,观众对背景中的墨西哥腹地,缉毒警办案,都只是概念上的认知,这一连串的剧情发展下来,每个观众心里,相信都被重重的捶了一击。 这段剪辑和镜头链接之精彩,令你在看过无数飙车、飞车、撞车的情节后,发现还可以有别样的过瘾与带劲,这样的收队工作,干净的处理,令人感叹完美。而影片在大师罗杰·狄金斯的掌镜下,又怎会没有更多惊喜。如果说一个能拍出漂亮风景的摄影,可以算一名好摄影,那么能让漂亮风景在画面里流动起来,还能与剧情主题联系起来,传递更深刻寓意的,就是摄影大师的级别了。 影片在最后高潮来临前,从夕阳到入夜,队伍潜入边境山洞的桥段。从突击队一行人马下车,在边境一马平川的背景下,夕阳的景色的就美得令人窒息。接下来这里即将上演的是血腥战斗,这份平和,令人更加的沉稳笃定。斜阳下一抹嫣红,整装待发的一行人逐渐变成了剪影,在定格的画面中,从高地慢慢走下山坡。而画面一半彩云,一半山丘剪影的构图,正好让身在其中的列兵,可以完成从在夕阳下行走,到逐渐埋没在山丘的剪影,与黑暗融为一体,消失在下面漆黑的沟壑里。也预示着影片的剧情,将走入更黑暗的深渊里。 而接下来,夜视镜的模式就自然的衔接上了。没有任何突兀,黑白的热感画面,粗糙的绿色夜视画面,小队在山间移动,最后进入洞口,队长下达了武器解禁,祝大家好运的口令。从此入洞,凶险无比,队员可自行判断处理。镜头中,洞口透着幽蓝色的天际,打头镇的应该是Alejandro,他右手持冲锋枪,左手从腿上拔出一把军刀,人却从未停止前进,当身体从镜头中心移动到左侧时,逆光只看到一柄短刀的剪影在画面中心。气氛几近凝结,这样的一把小刀模式,堪比第一人称视角的生化危机要震慑数倍。这部影片正是靠着每一个这样扎实的镜头,带给了观众无法言表的冲击力。全程都令人目不转睛的盯着大荧幕,等着下一个画面的出现。即便这部影片被人说是“拍摄技术上炫技”那也是实力使然。 如果说这样的拍摄手法,是为了掩盖剧情的薄弱,那要看是从哪个角度来讲。本片的剧情设定,几个主题观点,其实都在几句主角们的对话中,简单明了。Alejandro说,你们美国不会理解我们做的事。但是最终你们会明白,我们做的是对的。Alejandro是那个从不多说话的人,对他来说,这不只是执行任务,还有私人仇怨,不达目的,誓不罢休。 而故事开篇,这位女性FBI小队长Kate,容易令人感受到如同《猎杀本.拉登》中的杰西卡饰演的角色一样,是一位女性主持正义的好手。而很快你就会发现,她们本质的不同。Kate是被加入队伍那个一个,而不是控制任务和场面的那一位。而采访中艾米莉曾提到,Kate多次想挣回自己面子,也就是存在感,但是都徒劳无功,她一切正义依法的行为,都变成了愚蠢的暴露行为,反而令自己身陷窘境。而她从第一天押送人质收队归来,就开始四处讨烟抽,之后不时就拿出一盒新烟拆封,直至最后一天,她依然站在阳台上抽烟,时而颤抖,时而惊愕。 而Matt其实更像一个坐收渔人之利的幕后黑手,他看得清如何控制一头愤恨的恶狼,如何利用一只单纯的羔羊,从而达到最终歼灭毒贩首脑的目的。他不会轻易评判对错,他的目标明确,见多不怪。他不必像《战略特勤组》中的主角一样亲自审问人质,而是有人恨不得拔下人质一层皮,帮他审问线索,而他倒是轻灾乐祸的看得开心。 饰演Matt的乔什·布洛林曾说:“这部电影有关人们内心的秘密。而你要做的是,抓住每个人的秘密,然后为自己所用。它是令人焦虑的,又令人容易迷失其中。” 这三位主角构成一个稳定三角,顶端便是统筹的Matt,左下有恶狼Alejandro坐镇,帮他撕咬猎物。右下有纯良的Kate,用FBI的身份令行动没有权限阻碍。这样的行事方式,难怪他的设定就是全片的轻松帝,穿着人字拖与高层开会,看见人质被整,大嚼口香糖,最后行动前,确认消息不假,立即准备行动,没一点担心成败的隐忧。对他来说,这三天内不成也得成,因为有人比他更着急,更希望在这三天内达到他想达到的目的。 而影片中,从一开始就穿插演绎的一条墨西哥家庭支线剧情,一名普通的墨西哥警察,每天妻子做好早餐,他吃完送儿子去足球场,自己常常值夜班,坚决不让孩子碰触放在自己床边的长抢。三天之后,这位母亲没有等待丈夫的归来,早晨自己带着孩子来到了球场,在孩子临门一脚之前,耳边又响起爆炸与枪声不断,众人停下,看向远方,停顿几秒,孩子们继续踢球,只有母亲还望着远方,缓慢收回视线。 这里刻画的,也许就是导演先前的采访中提到的,沉默的大多数。他们为了生活,没有更多的选择,只能是为了家庭,没有对错,只有求生。而这里的剧情和导演的处理,相信也道出了全片的主题。这不仅仅一次缉毒战场的故事,不仅仅是一次私人恩怨的复仇,不仅仅是一次不择手段的剿匪。更多的是,令我们思考,我们是在为了谁而战斗,为了谁而跨越边界,为了谁而放弃原则。贩毒的警察是为了妻儿,职业杀手复仇也是为了妻儿,而整个行动本身,也是为了更多的妻子不必被割掉头颅,女儿不会被送去轮奸。 在这样的目的下,不是正义在妥协,而是人性在妥协。那个违反法规的人,被制度质疑,但是他做到了常规制度下,做不到的事情,杀掉了那个每天与自己家人共进晚餐,却天天斩杀别人妻儿的毒枭。即便Kate在愤恨,举起枪却难以扣下扳机射杀他,因为就像他早前说的那样:最后,你们终将明白。 也许,失去了家人的那一刻,Alejandro已经蜕变为一头野狼,在这虎狼之地,他眼中只有猎物,已无其他。就像导演丹尼斯说的,这部影片关于选择。 有些人选择了孤注一掷 有些人选择了面对现实 有些人选择了最终结果 2015年10月5日 小玄儿记 ------------------------------ 如果你喜欢我的文章,

欢迎在 B 站或 Youtube 关注

每周五更新,目前可以观看

未来还有更多CC必收蓝光套装系列

感谢小伙伴们的支持!你们的每一个关注对我来说都弥足珍贵!

- 这是一个由始至终都需要屏住呼吸的2小时。

Sicario讲述的是FBI探员Kate(Emily Blunt饰,上一年Edge of Tomorrow的女主角,把阿汤哥的风头都抢过去了)参加缉毒特别行动组追查墨西哥毒枭的故事。其中有招揽她加入行动组却并不知道从什么组织而来的Matt(Josh Brolin饰),以及曾经是检察官但身份极其神秘的Alejandro(Benicio del Toro饰)。乍一看剧情可以说是典型的缉毒片,但是真的只是这么简单吗?

这个世界上有很多导演拍了很多暴力的电影,但是却很少人像导演Denis Villenueve一样去拍关于暴力的电影。这两者是完全不一样的。后者关注的更多是暴力发生前后的故事,那些暴力事件爆发前让人神经紧绷的瞬间,以及发生后让人无奈与迷茫的时刻。他2009年拍的Polytechnique一丝不苟地为大家重现了蒙特利尔大学枪击事件,而2012年拍的Prinsoner则以极其悬疑的方式讲述了一个绑架事件。

对于这次的Sicario来说,Denis Villenueve带来的不仅是悬疑,让人高度紧张,这些他以往影片中常有的元素。虽然可以说这依然是一部关于暴力的电影,但他这次的聚焦点,更多的在于真正正正的暴力,或者说这场关于毒品的战争上。

我本来打算大段评论这部悬疑感达到极致的影片中高水准的摄影以及配乐,毕竟这些都是使得观众能全情投入的重要元素。其中比较有趣的是摄影师Roger Deakins(曾经拍摄过The Shawshank Redemption/No Country for Old Men/Skyfall/A Beautiful Mind…12次提名奥斯卡无一获奖的大师)不断使用无人机在高空拍摄的画面,既有跟踪缉毒组的行动,也有仅仅为了显示边境干旱而又咄咄逼人的恶劣环境。配乐则由Johann Johannsson操刀,导演上一部作品Prisoner正是出自他手…你问我感觉如何?试想一下你家里那个平时都不敢靠近半步的地下室突然传来了恐怖的钉钉子声音,大概就是这样吧。

但这些都不是重点,因为在缉毒片的外表下,这实际上是一部战争片。这是一部关于毒品的战争的片子。并不是像Narcos(电视剧我就不评论了,但是强烈推荐:)那样关于毒品交易的战争,而是实实在在真枪实弹的战争。可能对于观众来说,这并不是从头开始就能明显感觉到的事情。没有关系,因为电影中有些角色也不是一开始就明白这一点的。

Sicario与同类影片的不同之处就在于,观众们以及Kate发现自己正处在战争中央这个事实的过程,正是推动电影情节发展的主要因素。这是一部关于揭露事实的影片,这是一部通往地狱深渊的影片,然而当Kate以及观众回过神来的时候却发现,尽管很恐怖,这些情节却离我们很接近。

Kate作为影片“正义”一方的主角,实际上代表了大部分天真的群众。她在自己的部门里出类拔萃,她奉公守法,她希望用法律手段逮捕毒枭。她希望把日趋北移的犯罪团伙摧毁,因此“自愿”参加特别行动组。一开始觉得整个过程莫名其妙,甚至觉得行动有太多越界行为了,却依然希望能按程序把案子办好。随着故事的发展,事实慢慢展示在她的面前,而观众同时也开始了解到真正的情况。但即使残酷的现实就在眼前,她依然拒绝用不公正的方式来执法。正如其中一幕,她坚持要到银行里拿交易记录来立案,但Matt却给了她当头一棒。钱你可以通过立案来没收,甚至整个行动下来缉获的毒品你也可以拿去充公。但行动组有且仅有一个目标,就是把这场战争赢下来,把秩序重新调平,虽然这是贩毒的秩序。随着剧情的推移,关于与Kate终于都慢慢了解到,好与不好的界限,法与无法的界限,已经越来越模糊了。

不得不说Emily Blunt贯穿整部电影的演出是无可挑剔的(可惜今年女演员竞争太激烈…)。对Kate这个角色而言,她受到的打击不仅仅在身体上,也在心灵上。从蒙在鼓里到深谙整个行动的实质,她不仅多次被利用,与死亡擦身而过,更从一开始天真无知地反抗发展到了最后只能无奈接受残酷的事实。当她最后把枪重新装起来指向Alejandro的时候,正正表明了她希望彻底毁灭这种毫无原则可言的无序治理的愿望。然而她还是没有扣动扳机,似乎她终于明白了要维持社会的秩序和安稳,这种无序治理是必须的。而她的存在,以及她所代表的“正义”的存在,在这场战争中是毫无用处的。

枪的另外一头是由始至终保持神秘的Alejandro。相对于Kate,Alejandro被设定成不给任何情节去发展的角色,所以他从头到尾都只是一个冰冷精确的杀手。我们只知道他也有让人怜悯的过去,妻女被杀,为了报仇而成为最后这个毫不留情的杀手。但除此之外我们一无所知。影片很好地从细节中让观众更多的了解不同的角色,比如说Matt一出场的时候穿着的是拖鞋,比如Kate每天几乎都是穿同一套衣服。但是Alejandro并没有太多这样的细节。回想起来,似乎只有他细心叠好外套那一幕。而Alejandro代表的,正正是虽然无情,却能直接解决问题的办法。当他丝毫无损闯入毒枭家中的时候,当他让毒枭一家人继续吃饭的时候,影片的紧张气氛终于到了极点。相信多多少少有些观众会希望Alejandro最后放过无辜的妻儿,但画面无情得甚至不给瞬间被杀的他们一个交代的画面。当他说出“是时间去见上帝了”的时候,我们终于明白到这场毒品的战争使得他的人性早已不存在了。

剧本实际上是整部影片质量最低的地方,很多不太合理的情节,我就不一一评论了。最让我觉得遗憾的地方,可以说是穿插在影片之间的墨西哥警察的故事。很明显,编导的意图是想把他以及他家人的故事来代表影片的主题传达给观众,也就是“纵然经过了这么一场残酷激烈的战争,但对于希望控制毒品以及毒品带来的牺牲这个美好愿望,依然是徒劳无功的”。我很容易明白编导希望传达的这个主题,但是要我对这家人产生更多的感情以升华这个主题,恕我无法做到,因为影片根本没有放太多的心思去为观众构造这个感情基础。

但是拿着这样一个质量不太好的剧本,Denis Villenueve依然能拍出这么一部悬疑感十足的电影,可谓十分难得,我也十分期待他后面的作品(Blade Runner续集!)。在这个影片总体质量偏低的9月(我的Black Mass影评: ;Everest影评:) Sicario可以说是一枝独秀。至少我走出电影院的时候,感觉差点要喘不过气来了。

对于悬疑片来说,让观众喘不过气来大概就是最好的感觉吧。 近日,关于推进拉丁美洲特种药品产业结构优化升级,带动相关行业良性发展的会议在亚利桑那州召开。联邦调查局、中央情报局的有关负责同志和相关从业人员代表出席了会议。

与会各方一致认为,最近一段时期以来,拉丁美洲地区的特种药品产业总体发展势头良好,产品质量逐步提升,用户规模不断扩大,相关从业人员的专业素养有口皆碑。但同时,一些高速扩张行业的普遍性问题也开始显现,部分从业人员不顾政治纪律,不守行业规范,盲目追求短期利益,恶性竞争的问题突出。对美墨边境地区的安定和谐以及特种药品行业的持续健康发展造成了一定的影响。有关各方应该各尽所能,积极推进拉丁美洲特种药品产业转型升级,走可持续发展道路。

中央情报局代表指出,特种药品产业的发展事关美墨关系的大局,纵观历史,毒品产业一向是美国社会的稳定器,美墨关系的压舱石,维护好,发展好种药品产业,意义重大,因此,我们要坚决贯彻落实联邦政府对于特种药品产业“总体可控,结构优化”的总方针,有关部门要切实规划好,落实好相关产业政策,在行业内坚决淘汰一批影响边境和谐,恶性竞争和野蛮发展的落后产能;同时大力扶植一批绿色发展,有利于边境和谐和产业长远发展的优秀企业,做到奖惩有别,引导有序。最终达到政府放心,群众安心,边境安宁,和气生财的目标。

与会行业代表亚利桑德罗表示,特殊药品产业的转型升级,对于行业秩序的规范和竞争力的提升具有重要意义,长期以来,拉丁美洲特种药品企业背靠美国这一全球最大的毒品市场,不断发展壮大,这与联邦政府的政策关怀是分不开的,值此产业转型升级的关键时期,拉丁美洲的所有从业人员,都有理由,有义务,更有责任积极配合联邦政府的供给侧改革的各项要求,实现边境的和谐稳定和产业的可持续发展。我本人也将竭尽所能,努力达成此次改革的所有目标,为维护一个清朗,健康,向上的拉丁美洲而不懈奋斗。以实际行动践行毒品报国,发展强国的理念。为美国社会的稳定和美墨关系的大局添砖加瓦。

会议还讨论研究了其他事项。

原载于《 看电影·午夜场》2016年第3期,限于杂志社规定的篇幅,总觉得没有说透,颇为意犹未尽:

2015年5月—9月,加拿大法裔导演德尼•维尔纳夫指导的美国电影《边境杀手》,先后在法国戛纳电影节和美国公映。这部成本3000万美元的电影赢得满堂喝彩,获得了第68届戛纳电影节金棕榈奖提名,第88届奥斯卡金像奖最佳摄影提名,并在全球席卷了8000万美元的票房。英国最畅销的电影杂志《帝国》甚至将其列入年度十佳电影。从题材与情节看,其似乎是犯罪片或动作片,实际上却有着更为宏大的叙事背景——美国的禁毒战争。

我为利刃 你为棋子

在历史上,美国与墨西哥不乏龃龉,亦有过战争。墨西哥政府不再“妄想”后,毒品却再次使美墨边境成为敏感地区。1971年,美国总统尼克松开启“禁毒战争”,重点打击拉丁美洲国家的毒枭。之所以称为“战争”,而不是简单的打击犯罪行动,不仅因为有美国情报部门和美军的直接干涉与援助,还因为其地域范围横跨国际、洲际,时间范围更是持续至今仍没有结束。

《边境杀手》虚构了美国禁毒战争中的片段:在亚利桑那州钱德勒的突袭行动后,美国联邦调查局(FBI)特种武器与战术部队(SWAT,亦称“霹雳”小组)的女特工“凯特•梅瑟”被上司调往美国国防部与中央情报局(CIA)特别行动组构建的特遣队,协同打击美墨边境的贩毒组织。期间,她结识了身份不明的“顾问”,实为执行暗杀任务的前墨西哥检察官“亚历杭德罗”。最终,在美军“三角洲”特种部队的参与下,特遣队捣毁了美墨边境的运毒地道。“亚历杭德罗”以刺杀行动完成了复仇,美国政府也实现了整肃边境秩序的目的。“梅瑟”却惊恐而悲哀地发现,在禁毒行动中,自己不过是政府利用的“棋子”。

CIA与FBI都是美国的情报系统。总体来说,CIA主要对外,FBI则隶属于与CIA平级的司法部,主要对内,但亦有权调查境外事务。CIA局长也是美国情报委员会主席,负责协调全国13个情报机构的工作,其中包括FBI,但只能协调而无权指挥。CIA没有在美国国内的执法权,除非行动中有其他具备国内执法权机构的人员参加。在电影中,CIA不得不拉上FBI的“梅瑟”,以获得在美墨边境突袭运毒地道行动的执法权。“梅瑟”也就在不知不觉中变成了“棋子”。

对集权国家的观众来说,政府强制权力大的氛围,会让他们觉得电影中CIA的行为是一种多余。而在美国这样的法治国家,当政府需要行使强制权力时,“程序正义”却是必须遵守的原则,哪怕经过了变相利用,而沦为形式。

在钱德勒的突袭行动中,美国联邦调查局女特工“梅瑟”,手持M4A1式5.56毫米卡宾枪潜入匪徒的巢穴。

在钱德勒的突袭行动中,美国联邦调查局女特工“梅瑟”,手持M4A1式5.56毫米卡宾枪潜入匪徒的巢穴。 美国车队前往墨西哥提取毒枭,墨西哥联邦警察为其护航,“福特”式警用卡车上架设有M249“米尼米”式5.56毫米通用机枪。

美国车队前往墨西哥提取毒枭,墨西哥联邦警察为其护航,“福特”式警用卡车上架设有M249“米尼米”式5.56毫米通用机枪。精锐武器 内藏杀机

缉毒作战是低烈度武装冲突,因此《边境杀手》中装备的看点也就成了各种轻武器与民用车辆。各种重型武器与车辆,例如美军M1025“悍马”式突击车、M923式军用卡车,以及加拿大制造的“灰熊”轮式通用装甲运兵车,都只以“惊鸿一瞥”的方式出现。

在电影中,男女主角似乎都更青睐奥地利格洛克公司的产品。“梅瑟”的个人自卫武器是“格洛克”19式9毫米手枪,“亚历杭德罗”配备“格洛克”17式9毫米手枪。或许是为了保证一枪毙命,在杀死毒枭“福斯托•阿拉尔孔”与其一家妻小时,他改用了德国“黑克勒—科赫”Mk 23式11.43毫米手枪,并装有消音器。在片中,墨西哥贩毒武装还装备了比利时FN 57N式5.7毫米手枪、瑞士“西格绍尔”P226 DAK式9毫米手枪与意大利“贝雷塔”92FS式9毫米手枪。

在钱德勒突袭行动中,美国FBI狙击手使用“雷明顿”700 PSS式7.62狙击步枪,装备“利奥波德”Mk 4式瞄准镜。警匪冲突中常见的霰弹枪,在片中却很稀罕,只有匪徒使用过一支银色的“莫斯贝格”590式“水手”型12号泵动霰弹枪。美国执法人员、“三角洲”特种部队与墨西哥联邦警察都广泛装备美国M4A1式5.56毫米卡宾枪,美军使用的型号多装备EOTech式全息瞄准具或战术握把。“梅瑟”的上司“马特•格雷弗”使用的M4A1是丹尼尔防御公司生产的特殊型号,装有Mk 18式战术导轨护手。

美国车队提取毒枭“吉列尔莫”的片段极为精彩,节奏紧张而流畅,快捷而精确。五辆黑色“雪佛兰”运动型多用途汽车如行云流水一般,车距几乎不变,仿佛绑在一起,高速往返美墨两国。负责接应与掩护的墨西哥联邦警察,装备美国M4A1与“柯尔特”Model 933式5.56毫米卡宾枪,“福特”式警用卡车上架设有M249“米尼米”式5.56毫米通用机枪。

在返程的交通堵塞中,墨西哥贩毒武装愚蠢地试图抢夺人质,却迅速遭到歼灭。“亚历杭德罗”最初使用MP5A3式9毫米冲锋枪,后来又穿帮地换成了MP5SD3。美军“三角洲”特种兵使用了德国G36C式5.56毫米突击步枪与M4 MOE CQBR(室内近战机匣)式突击步枪,后者是气枪,因而是纯粹的道具。墨西哥毒贩使用的枪械包括德国MP5A3式9毫米冲锋枪、美国M76式9毫米冲锋枪与俄制AKMSU式7.62毫米短突击步枪。其均为短小的自动枪械,适于隐藏在狭窄空间,片中在车内使用,符合战术规范。墨西哥联邦警察中的毒贩内应,使用俄制AK-103式7.62毫米突击步枪。

突袭运毒地道的战斗片段伊始,在无限的夕阳下,美军武装人员戴着装有夜视仪的头盔,手持突击步枪,以剪影的轮廓没入黑暗的地平线,一派临阵的绝美与静谧的肃杀。没有雄壮的音乐,没有激战中的大呼小叫,镜头进入夜视仪视角后,战斗只剩密集的枪声与无线电中冷静的信息传递,似乎每个人都成了精确的杀戮机器,尽显特种作战的冷峻气质。

在押送毒枭返程的交通堵塞中,美国车队遭到墨西哥贩毒集团袭击,“亚历杭德罗”手持MP5SD3式9毫米冲锋枪。实际上,这是个穿帮的镜头,因为之前他手中的武器是MP5A3。

在押送毒枭返程的交通堵塞中,美国车队遭到墨西哥贩毒集团袭击,“亚历杭德罗”手持MP5SD3式9毫米冲锋枪。实际上,这是个穿帮的镜头,因为之前他手中的武器是MP5A3。 美国中央情报局武装人员与“三角洲”特种部队准备突袭美墨边境的运毒地道,残阳似血,兵如幽灵。

美国中央情报局武装人员与“三角洲”特种部队准备突袭美墨边境的运毒地道,残阳似血,兵如幽灵。 “亚历杭德罗”手持装有消音器的“黑克勒—科赫”Mk 23式11.43毫米手枪,逐一射杀毒枭“阿拉尔孔”及其全家。

“亚历杭德罗”手持装有消音器的“黑克勒—科赫”Mk 23式11.43毫米手枪,逐一射杀毒枭“阿拉尔孔”及其全家。法有所短 杀有所长

片尾,“亚历杭德罗”打死手持俄制AKMS式7.62毫米短突击步枪的保镖,潜入了毒枭“阿拉尔孔”的庄园。他曾是墨西哥的检察官,“阿拉尔孔”曾砍掉了他妻子的头,将他女儿扔进硫酸桶。复仇之际,他毫不客气地射杀了毒枭的全家。或许有观众期待男主角“人性爆发”,放弃复仇或放过毒枭的妻小,但导演显然选择“冷酷到底”。“原谅”是权利而非义务,怀着灭门之恨,坚持复仇或放弃复仇都是人性,但要求必须放弃复仇则是没人性。

最终,男主角达成了复仇目的,美国政府除掉了无法无天的墨西哥毒枭,整肃了边境治安。同时,美国政府也扶植了新的毒枭,统一了美墨边境毒品贸易的乱象。只有怀揣着法治理想的“梅瑟”无法接受这个事实,却不得不在男主角的逼迫下签署了免责声明。她从钱德勒突袭行动归来时,观众或许还以为她已经是老练的干将,却没想到在边境的惨烈杀戮与政府的阴谋中,她只不过还是个未经污染的“白莲花”。实际上,有秩序的环境中才可能存在“法治”。美墨边境的隔离墙内才有法治,隔离墙外的法外之地,只有弱肉强食的丛林法则。作为女主角,“梅瑟”的形象逐渐变得天真、幼稚、脆弱与无助。因而观众中的部分女权主义者就将这部电影打上了“直男癌”的标签。这种“女权癌”式的上纲上线,完全无视现实。有人讲道理才能谈女权,在无政府状态的混乱下,能解决实际问题的是雄性的理性、冷酷、残忍、杀戮与嗜血,而不是白日梦般的批判与空喊。

从尼克松开启“禁毒战争”以来,美国已经投入1万亿美元,将4500万涉案人员关进监狱。然而,胜利却依旧茫然,似乎比“反恐战争”更遥遥无期。归根到底,是因为美国是世界上最大的毒品消费国。毒品从墨西哥流入美国,枪械从美国流入墨西哥,非法进入墨西哥的枪械有90%来自美国。19世纪的墨西哥总统迪亚斯曾这样哀叹墨西哥的不幸:“离上帝太远,离美国太近。”贩毒集团横行,枪杀法官、检察官、警察局局长、市长,甚至警察也参与毒品与枪械的走私,墨西哥政府束手无策。电影中,裸尸被吊在桥上的镜头绝非虚构,而是墨西哥的日常。有人天真地以为美军越境进入墨西哥消灭毒贩就能解决问题,殊不知这样唯一能造成的结果就是美军撤离后,再产生一批新的毒贩。与其陷入无边的泥潭,还不如扶植能统一局面的毒枭,再对其进行控制,反而能整肃边境的乱象。能解决这种问题的,并不是评判正邪的法治理想,而是强制力与杀戮。一如电影的片名《Sicario》,在西班牙语中,其意思为“职业杀手”。