少许灰烬 Little Ashes(2008)

又名: 达利和他的情人 / 微烬 / 达利 / 小灰烬

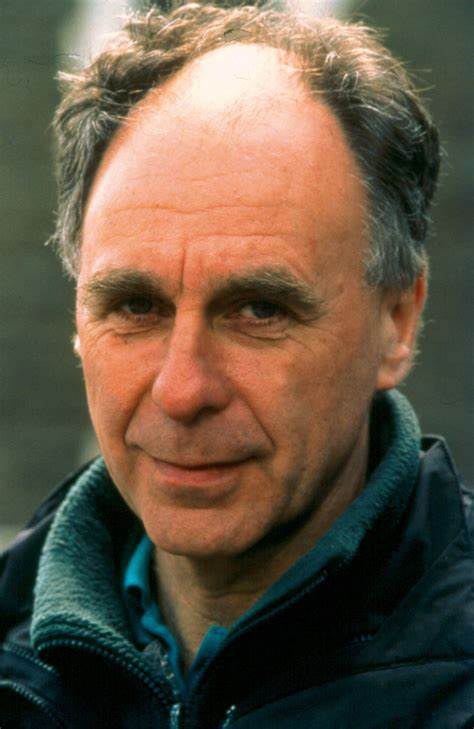

导演: Paul Morrison

编剧: Philippa Goslett

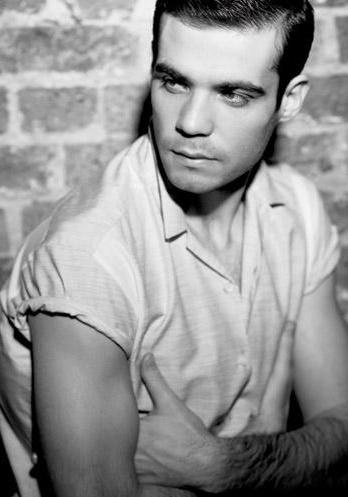

主演: 哈维尔·贝尔特兰 罗伯特·帕丁森 马修·麦克诺提 玛丽娜·伽特尔

上映日期: 2008-10-07

片长: 112分钟 IMDb: tt1104083 豆瓣评分:7.3 下载地址:迅雷下载

演员:

影评:

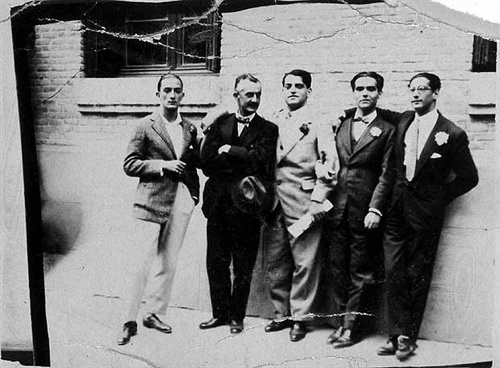

《小尘埃》果然继续着此系列文章“烂俗”标题由来的光辉足迹,被冠之以《达利和他的情人》。 其实,以电影更侧重的视角,也许叫《洛尔迦和他的情人》更确切些。可惜翘着两撇胡子、画下软哒哒钟面的达利闻名天下,而知道洛尔迦的人则要少得多了。 ****** 1898年,洛尔迦(Federiceo Garcia Lorca)出生于西班牙南部格拉纳达的优渥之家,自幼过着田园牧歌式的无忧生活,全身心投入艺术爱好。虽然成绩欠佳,却弹得一手好钢琴,大学时更对文学情有独钟,开始创作出版诗歌和散文。 1919年,他离开家乡,来到首都马德里,住进了有称“西班牙牛津剑桥”之称的Residencia de Estudiantes寄宿学院。此地是当时西班牙艺术精英的集聚地,洛尔迦由此结交了大量同好。其中有个酷爱体育和爵士乐、又愤世嫉俗的家伙和洛尔迦特别合得来,两人遂成好友。此人就是日后的大导演路易斯•布努埃尔(Luis Bunuel)。 洛尔迦在Residencia住到1921年时,终于等来了另一位主角——萨尔瓦多•达利(Salvador Dali)。达利自幼性格古怪,行为出挑,当17岁的达利长发奇装,咬着没点燃的烟斗搬进寄宿学院时,依旧不改博人眼球的本色。 一个沉静诗意,一个张扬放诞,个性相悖却无阻两个天才的相互钦许和彼此投射。两人渐渐形影不离,一同寻欢作乐,流连酒吧夜店。一次,达利卖出了一副画作,于是两人回学院时叫了两辆出租车,一辆两人并坐,另一辆空车跟随。据说此举被马德里富家子弟纷纷效仿,盛行一时。那是怎样的轻狂岁月啊! 1925年,两人结伴回到达利位于地中海边的家,洛尔迦的个人魅力和诗歌才华同样征服了达利的父亲和妹妹。电影中二人浪漫关系的铺陈即是集中于此段落。即便两人不在一起时,也是书信频繁,深情蜜意。洛尔迦写过《致萨尔瓦多•达利的颂歌》,当众咏叹“啊,橄榄色声音的萨尔瓦多•达利”。达利同样对洛尔迦不吝赞美,为他画像,写文赞颂洛尔迦为圣•塞巴斯蒂安,称他“全部的存在都体现出惊人的诗的现象”。 然而剧烈燃烧过后,两人关系似乎真的化作尘埃。洛尔迦为西班牙国事所苦,积极参与政治活动,用诗歌和戏剧反抗独裁政权;达利则远走巴黎,一心热衷名利,认定政治如同吞噬诗歌的癌症,称超现实主义是逃避的另一层意思。达利曾给洛尔迦写去长信,批评他的《吉普赛谣曲集》——“你比那类安分守法者的图解式陈词滥调强不了多少”。两人理想与艺术的分歧日益分明。 二人关系中,还有布努埃尔穿插其间。布努埃尔似乎一直热衷于拆散二人,1929年,布努埃尔与达利合作了超现实主义电影开山之作《一条安达鲁狗》。何为安达鲁?反正洛尔迦正是安达卢西亚人,因此电影中洛尔迦对“他们拍这电影是什么意思”的质问,可不完全是编导的空穴来风。据说在巴黎时,布努埃尔常常在达利面前大骂洛尔迦。不过达利与布努埃尔的新联盟也不长命,合作到第二部《黄金时代》时,两人就分道扬镳了。 1935年,两人时隔七年后再次见面。此时的洛尔迦已是西班牙声明显赫的诗人和戏剧家,达利则是成功的超现实派先锋,两人似有计划合作,未果,关系重又跌落谷底。 1936年西班牙内战濒临爆发之际,洛尔迦执意回到家乡,不久即被支持佛朗哥的军队逮捕。8月18日,洛尔迦被枪杀,终年38岁。坟茔犹在,尸骨无存。

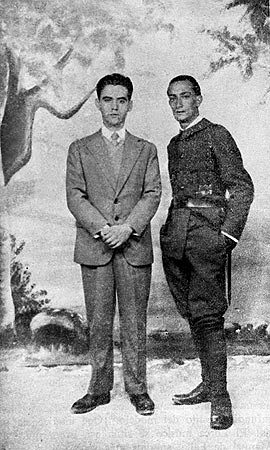

1924年,在Residencia de Estudiantes寄宿学院的合影,左一为达利,中间为布努埃尔,右二为洛尔迦

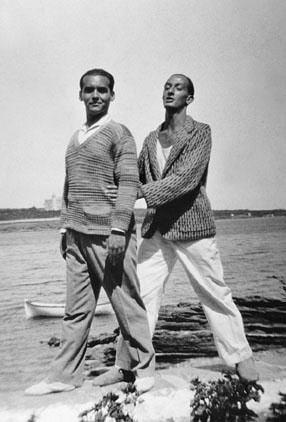

1925年,洛尔迦与达利在地中海小镇Cadaques

1925年,洛尔迦与达利在地中海小镇Cadaques 1927年的两人合影

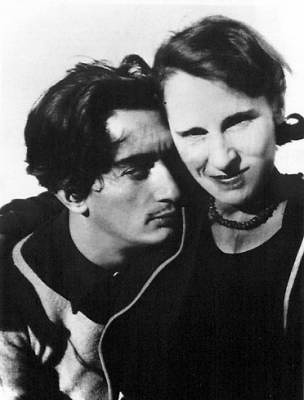

1927年的两人合影****** 二人渐行渐远之后,各有情事。 身处在天主教占统治地位的西班牙,洛尔迦的同性恋身份让他饱受困厄。1928年,洛尔迦爱上了雕塑家Emilio Aladren Perojo,这段搞得满城风言风语的感情以失败告终。有一说,这也是达利疏远洛尔迦的原因之一。

Lorca 与Emilio Aladren(左),1928

Lorca 与Emilio Aladren(左),19281933年,洛尔迦认识了工程系学生Rafael Rodríguez Rapún,后者进而成为他的情人和私人秘书,两人的恋情伴随洛尔迦直到生命尽头。Rapún在洛尔迦死后加入了共和国军队,在洛尔迦逝世的第四个周年纪念日,战死沙场。

Lorca 与Rapún(右),1935

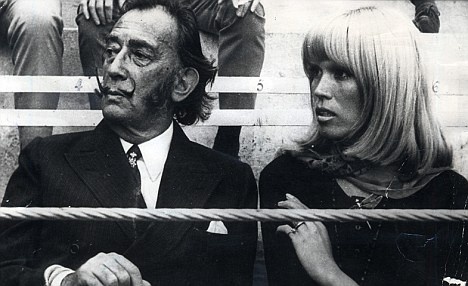

Lorca 与Rapún(右),1935达利自己乖张不羁,他爱上的情人也一样是惊世骇俗的反骨。1929年达利认识了年长他10岁、有丈夫有情人的加拉(Gala)。没多久两人就热恋上,最终加拉成了达利的妻子、缪斯、经理人,两人恩恩爱爱又打打闹闹地携手度过了半个世纪。

Dali与Gala

Dali与Gala60年代中期,达利又结识了另一位红颜知己Amenda Lear。这是个可以挂上模特、歌手、演员、画家、作家等等诸多名头的女人,说不清血缘、说不清生年,甚至性别也是说不清的——盛传其为变性人,虽然她自己竭力否认。

Dali与Amenda Lear

Dali与Amenda Lear****** 洛尔迦与达利曾是推心置腹的密友,似乎毫无争议;但究竟是友谊还是爱情,为何日渐疏远,则众说纷纭。 成日里与他们混在一起的布努埃尔说:洛尔迦对达利热情有加,达利对洛尔迦则无动于衷。 达利自己在60年代接受访问时,称洛尔迦对他有好感,他深感荣幸,但没有接受。然而在达利更早年的文字中却有这样的蛛丝马迹:“当我深感费德里科(即洛尔迦)诗歌的煽动性和富激情的焰火变成不可控制的冲天烈焰时,我、我拼命抑制它”。到晚年,倒是他自己翻出这段旧事,没有他回忆录的自解尘封,何来今日电影的孜孜以求。 而在洛尔迦写给达利的信中,则充满了诗样的表白:“一种思绪在黑夜和白天连着你我的心,我要为之歌唱。那缕令我俩眼花的光线不是艺术,而是爱、友谊和交错的刀剑。” 电影中这一段悱恻诱人的故事,放到现实里,除了两位当事人,谁说得清个中曲折?即便是两位当事人,就一定说得清吗?这一段情事当真扑朔迷离,又死无对证。 不过,这不正是暧昧的至高境界? ****** 可能出于一种思维惯性,最初听说此片时自然连着那位人气小生的名字,于是或多或少觉得,这也许是一部追同性流行风潮的应景之作。 但看完全片,我不得不收回这样的成见。电影制作的诚恳和精致俯拾皆是,构图与配乐美仑美奂。电影画面不是达利的超现实主义风格,反倒有洛尔迦诗歌的梦幻气息。最记得两人初相视,楼上的达利作垂头丧气状,楼下的洛尔迦在窗间一偏头,一片粉墙中一张淡然笑脸,青春诗意盈满其间。至于广为赞美的月光下二人水中舞蹈与拥吻的桥段,美则美矣,但多少有点臆想过头的矫揉造作。我反而更喜欢他们白衣白衫,骑着偷来的单车,在乡间山路上嬉笑前进的模样。 影片进入后半段,倒是开始有了点超现实主义的味道,连《一条安达鲁狗》中的镜头细节都拿来映照。那场颇为耸动的伪3P床戏雷得我过目难忘,这种借女人替身的意欲征服,目光胶着间变向的同赴高潮,就戏剧效果而言的确震动,可惜于我还是无福消受。 电影拍得甚是有据可考,许多细节都是真实存在过的。不过若将本片视作回忆录改编,未免太过认真;当本片是编导一厢情愿的臆想,则又有失公平。只能说这样的天才的相遇故事本身就足以促发灵感和遐想,本片就是编导所提供的他们的拼图,观众倒是可以由此按图索骥,寻找自己的答案。 扮演洛尔迦的西班牙演员Javier Beltran与诗人颇为神似,戏份也更为讨好。这就是选对演员的好处,那种骨子里的热烈与柔软,无论如何是演不出来的。 据说罗伯特•帕丁森本是要演洛尔迦的,准备了一年,却临阵换成了演达利。形象、气质都有差距,总算有青春来补,不至差得太远。总觉得他演达利羞涩退忍的一面更为传神,张狂怪异的一面则显生硬。 两位演员都有年龄问题,扮青春年少果然楚楚动人,但是经年之后,他们的样貌、身形、演技用以支撑中年角色都显捉襟见肘。达利与加拉虽有十岁年龄之差,但看罗伯特•帕丁森和演加拉的女演员同镜,却有母子相逢之感。 ****** 我本也一直称本片为《少许灰烬》,不过看了电影明白片名出处后,发觉此译名大大不妥。试想,你会称自己的情人为——我的“少许灰烬”吗?

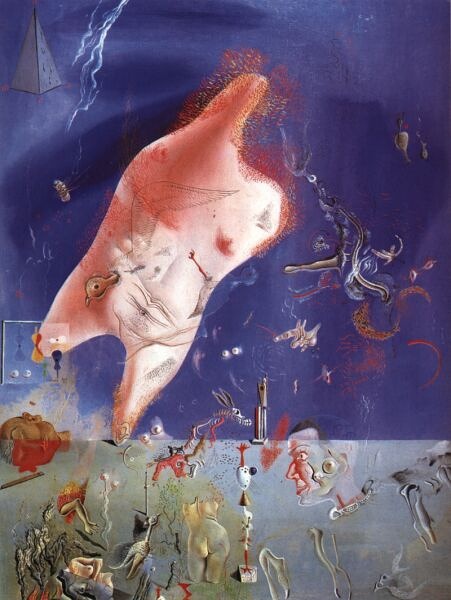

小尘埃Cenicitas(Little Ashes),作于1927-1928,现藏于西班牙马德里索菲亚王妃艺术中心 “当你在海边时,尤其当你描绘吱嘎的声响 和小尘埃时,请记得我。 噢,我的小尘埃!请将我的名字 注在画上,让其永世留传。” ——Federico García Lorca致Salvador Dalí

附:

“大师和他的情人们”这一系列文章中谈到的电影,皆涉及一些作家的同性爱情故事。之所以取这么个俗不可耐兼狗血淋漓的名字,其实也是拜各种译名所赐。就好像Wilde译成《心太羁》本很绝妙,而有人非要译作《王尔德的情人》;又或者如同Maurice不译作《莫瑞斯》而要译作《墨利斯的情人》一样,生怕观众不想入非非,硬是要把“情人”安在上头。

- Little ashes是Dali的一幅画,一幅以Federico为灵感的画,画名来自Federico的一首诗,一首写给Dali的诗,可见电影取名Little Ashes意图再明显不过,几位大师的八卦情史,一段Dali晚年自曝的年少往事。

如果没有Dali的自曝,我们只知道他和Buñuel的交集,一起在巴黎拍了《一条安达鲁狗》,一部17分钟的超现实主义作品,这部先锋作品怪诞离奇却也充满诗意,很Dali,很Buñuel,但没有人会说很Federico。还好晚年的Dali还原了那个年代,我们终于可以三“位”立体的看Buñuel的电影、Dali的画,还有Federico的诗,当然还可以细细梳理三人之间丝丝缕缕的牵连。

影片中的Federico英俊挺拔、才华横溢,在马德里大学是个风云人物,在他最要好的朋友Buñuel眼中是最伟大杰出的诗人,他迷恋爵士乐,反法西斯,善于演讲、剧作,追求自由,对故乡安达卢西亚深深眷念,在他36岁时被法西斯秘密杀害。这是真实的Federico。

影片的主线是他和Dali的感情线,从相遇到相知而后相恋,间或几次分离到最后天人两隔,片中Federico的作家女友、Buñuel还有Dali三人无时不刻在争夺他的感情和注意力,争夺过程中这三人轮流败场离去,在舔舐伤口后回来再战,反反复复……其实Federico的感情很明确,Dali在这场争夺中有绝对的优势,而他对性关系的排斥和深度的恐惧将Federico一次次推给了别人,这也是我最不能理解的(还有Buñuel,他有节欲的习惯,多少年来他对性行为怀有一种奇异的犯罪感。。),一位超现实主义绘画大师,宣扬否认传统,反对因循守旧,摒弃资产阶级道德准则,要求精神解放的先锋派人士为何如此厌恶与深爱的人发生 关系。。。anyway,Federico受不了爱情的折磨,放下小爱,将他的一腔热情投入到了反法西斯斗争当中,并死而后已。

在Federico倒下那一刻无疑升华成了圣人,平行蒙太奇中的Dali悲痛欲绝,临界又一次崩溃(第一次崩溃是全程观摩Federico和女人m l),Dali的眼前全是那晚两人在海水里嬉戏的画面,一切都被月光镀了银,Federico美得撩人,很不真实。到Dali把脸涂黑,掩盖好眼泪,出去面对惨淡世界,情绪定格,才明白这篇的主角就一个,Federico。编剧和导演剔除了历史人物所有缺陷和诟病,把他塑造成一个真诚、浪漫、深情、纯洁、无私……伟大的诗人和自由主义者,就如影片中那个月色下朦胧的影像,近乎完美,化成象征符号,爱情差点沦为陪衬和包装。

饰演Dali的新晋小生Robert到底还是英国人,西班牙人的张扬和直来直往是骨子里的,这种天性由内而外自然流露,让一向含蓄深沉的英国人表达多少有些为难,更何况,他演的是达利,一个胡子翘到天上的家伙。其他演员倒都是西语国家的,但大家都得说英语,Robert在模仿西班牙式大舌头英语,听着都很别扭,大概导演也觉得别扭,把音乐做的很好,景色也拍得很好,从西班牙北部的加泰罗尼亚到南部的安达卢西亚,截取下来就是旅游风光片。

Dali的画在片中只三幅,连他最有名的“软绵绵的钟”都没来得及出现,还有几幅完全可以安插到故事情节中的也都没有亮相,很可惜。不过看完这部电影都会不自觉的去找他的画来看吧,也许导演也是这么想的。 - 很多人以为,这部电影的中译没有切中要点,或是认为主角是洛尔卡,这其实都大错特错。

这部电影大部份牵涉到的时间,达利连”内战的预感”都还没画出来,而记忆的永恒连一幕都没有得到,这部片子呈现了怎样的达利?

更别说离青楼怨妇一片还很远的布纽尔了。

电影一开始就引了洛尔卡的信件先大大说服大家罗卡确实是对达利相当迷恋,然后马上接了洛尔卡的诗,和他临死的所在,让我们以为洛尔卡至死都还爱着达利。

然而事实是如此吗?

电影的最后告诉我们,达利一生都没有把这个故事告诉任何人,临死前三年才告诉了”洛尔卡的传记作者",爱尔兰的伊恩吉布森,也就是说,这部电影很大的成份是根据达利晚年的自曝而成,所以才有那场怪异的性爱。

观影到这里才恍然大悟,原来这部电影没有试图去塑造任何一人的一生,这是一个话语不清,眼睛也看不清楚的年老作家对年轻时代情人的追忆,所以电影里才会满满都是洛尔卡的美好形象,达利本人鲜少有声音,要是有,也全都是跟洛尔卡有关!所以我们看不见达利和加拉究竟是怎样的关系,甚至电影中播放了安达鲁西亚之犬的片段,我们也没有任何关于达利和布纽尔关系如何的线索!

不仅如此,我们也不知道洛尔卡也曾离开的深爱的家乡到纽约,或是在智利遇见了诺贝尔文学奖得主聂鲁达,引为至交。

因为洛尔卡在纽约展现的那一面达利是一无所知的,更别说他和聂鲁达之间绽放的火花了。

所以,本片都没有完整的呈现任何一人,即使是一切场景都可以追到线索的洛尔卡--因为本片的所有场景存在都是为了达利本人构筑在他心中,当年是他情人的洛尔卡。

因此当你看完这部电影,你有多喜欢洛尔卡的风采,或是多为他年纪轻轻就枉死感到可惜......那么就代表晚年临死的达利有多爱洛尔卡,对他的记忆有多清析,多么对这段爱情感到可惜。 - 说实话,看之前对这片子并没抱太大希望。只是下到硬盘里时间已久,今天又刚好找到中文字幕,所以打算随便看看。

刚开始看的时候,觉得这电影并不是我的菜,题材里政治的东西太多,画面又很灰蒙暗沉,耐着性子坚持了十几分钟,才发现好片像好酒,是会越陈越香的,且后劲十足,回味无穷。

主角一个画家,一个诗人,对于艺术方面,我基本上没啥发言权,看片之前也完全不了解这两位伟人,所以只能从情节和人物情感揣摩一二。

达利的人物性格既有外放的一面,也有压抑的部分。他的才华使他骄傲自负、狂妄不羁,包括后来留的八字胡都显示出他性格中乖张浮夸的一面。与此同时,在面对自己的感情时,他的压抑很明显地表现在两场眼泪戏,一场是在费德里克家中看着自己的爱人与别的女人ML,终于摔门而出;另一场是片尾正在作画的达利从收音机中得知费德里克已经被枪决,眼看痛苦即将决堤,这时刚好妻子又叫他出去,他不得不拼命压抑住眼泪和情绪。非常非常喜欢这两场戏罗伯特的处理,揣摩很细致,演得很到位。

相对而言,费德里克性格则沉稳内敛,勇敢坚定。他对自由的追求、对祖国的热爱、对权贵的藐视、对自己性取向的不讳,成为贯穿影片始终的明线。而他的种种信念,却在影片后半段被自己的爱人一个一个一一击破:政府分崩离析,他要成为对抗暴风雨的海燕,达利却选择做一直奢华别墅中的金丝雀;他毫不掩饰对新政府的不满,达利却反而依附法西斯,助纣为虐;他一生未娶,达利却在到达巴黎的次年就娶娇妻。

所以,如果说达利和费德里克,最初是因为志同道合走到了一起,那么最终也是因信念追求背道而驰而分开。在这一点上,我实在很佩服过去的艺术家,可以为理想和信念作出如斯的牺牲。影片末费德里克被枪决的时候,我也情不自禁洒了几颗眼泪。

这部片子很低调,没有大规模宣传,题目起得比较耸动,你说借东风炒作,也未尝不可。不过在看的过程里,的的确确有很多地方让我联想到了断背山。他们骑着脚踏车在海边...他们在黑夜的海水中拥吻...他们在小木屋里一个作画一个吟诗...演员虽不如断背山的Jake养眼,但画面配乐也加分不少。

音乐:影片的原声非常赞,两位主人公在海边的那几场戏,以及最后枪决那段的配乐,个人认为丝毫不亚于断背山的水准。

画面:海边的脚踏车、小木屋、石礁,中间不时穿插的黑白画面,片末死讯传来时的黑色画布,画面都让人印象深刻。

本来只想写几句感想,没想到还是啰嗦了这么多,实在是觉得五星的比例低了点。每次写这类东西都头疼不知道该怎么结尾,那么,姑且就这样吧。

10.05编辑:千辛万苦收集到的配乐,自己打了个包po上来和TX们分享。详见