阿玛柯德 Amarcord(1973)

又名: 我记得 / 想当年(港) / 阿玛珂德(台) / 当年事 / 童年事,我记得 / 我记得,想当年 / 我的回忆 / I Remember

导演: 费德里科·费里尼

主演: 普佩拉·玛奇奥 阿尔曼多·布兰恰 玛加莉·诺埃尔 奇乔·因格拉西亚 南多·奥尔费伊 Luigi Rossi 布鲁诺·扎宁 吉安菲利波·卡尔卡诺 约瑟琳·坦齐利 玛利亚·安东涅塔·贝卢齐 Giuseppe Ianigro Ferruccio Brembilla Antonino Faa Di Bruno Mauro Misul Nando Villella Antonio Spaccatini 阿里斯蒂德·卡波拉莱 Gennaro Ombra Domenico Pertica Marcello Di Falco

上映日期: 1973-12-18(意大利)

片长: 123分钟 IMDb: tt0071129 豆瓣评分:8.7 下载地址:迅雷下载

演员:

影评:

《阿玛柯德》是意大利导演费德里科·费里尼最负盛名的作品之一,曾获得包括奥斯卡最佳外语片在内的多项大奖。本文拟浅析费里尼作品序列的影像风格及核心意象,并尝试对《阿玛柯德》作出针对性评述。 一.费里尼的世界图景 费里尼曾在采访中表示,他向来只拍相同的电影,也无法区分自己拍过的电影。事实上,费里尼的所有电影都是半自传性的,均植根于自己的生活经历、个人幻想与早期影像实践。一如彼得·沃伦所说的,一位导演一生只拍摄“一部电影”,意即在他们的作品序列中,存在某种近乎稳定不变的深层结构,而影评的作用正是尽力将其揭示出来。我们可以从贯穿费里尼世界图景的五对核心矛盾中窥见这一结构。

《卡萨诺瓦》中的银色机械鸟

《卡萨诺瓦》中的银色机械鸟首先是粗俗与诗意的矛盾。这在《阿玛柯德》(1973)中体现得最为明显,将在后文展开论述。费里尼的影片中,接地气的方言、粗俗淫靡的玩笑时常可见,而对妓院的描摹更是遍布于影片中,情色幻想时而打断正常的叙事时空。但在对性爱、欲望、性幻想不加掩饰的同时,导演也置入许多满溢浪漫色彩的诗意景致,一定程度上中和了那些下里巴人式的情节。这份诗意,闪烁于《朱丽叶与魔鬼》(1965)中的艳丽布景之中,呈现在《卡萨诺瓦》(1976)交欢场景中舞动的银色机械鸟中,升腾于《浪荡儿》(1953)结尾以火车挥别切为抽离四人卧室的运动镜头之中,融合在《女人城》(1980)的美妙诗句(“阴道就像蚌,它是来自海洋的声音,唱出美人鱼最美的歌谣”)之中。 喧闹狂欢与孤寞悲凉的对立统一,亦是费里尼永恒不变的母题。费里尼的几乎每部电影都脱离不了游行/集体仪式、马戏团与小丑的参与。这与导演童年时偷偷溜出去观看小镇马戏团表演的震撼经历息息相关,杂耍艺人与小丑自此驻扎进了他的内心深处,并在影像中不断复现,甚至成为《小丑》(1970)一片的绝对主人公。

《大路》结尾镜头

《大路》结尾镜头然而,在热闹狂欢的底子里,蕴藏着冷峻深切的思考,于幕前纷艳繁复的花花假面之下,掩荫着洞悉人世冷暖的眼睛。一如卓别林所言:“世界就像是一个巨大的马戏团,它让你兴奋,却是让我惶恐,因为我知道散场后永远是——有限温存,无限心酸。”(1) 《甜蜜的生活》(1960)揭示了罗马上流社会纸醉金迷生活背后精神上孤寂虚空的无根状态;《大路》(1954)中粗莽的流浪艺人赞巴诺与痴傻女小丑杰索米娜的爱情终因赞巴诺的愚钝而归于幻灭,清醒过来的浪子不得不独自承受无尽孤寂的侵蚀;遍尝欢爱滋味的卡萨诺瓦,在垂垂老矣之时选择了与永远不会变心的机械女人偶相拥起舞;《小丑》的尾声里,小丑吹着无限悲凉的小号,却永远难以唤回逝去的搭档,曲终人散后的伤怀,大抵莫过于此。狂欢终会落幕,空寂感将蓦然袭上心头,喧闹过后,悲凉遂无处遁形。

《甜蜜的生活》结尾的海滩怪鱼

《甜蜜的生活》结尾的海滩怪鱼表征狂欢的意象是马戏团、流浪艺人与小丑,而昭示孤独的意象则是“黎明时分的冷寂空地”,它在费里尼的影片中屡屡现身:《罗马风情画》(1972)的一个镜头展现了凌晨的空荡街头,宴席散尽,徒留纸屑飘飞,唯有缓慢摇镜中的电焊蓝光提醒我们仍处在人间;《卡萨诺瓦》结尾聚焦于深夜威尼斯的空寂广场,昔日情种正与人偶共舞;《浪荡儿》里,摄影机多次在小镇清晨萧索寂寥的广场上逡巡。费里尼也钟情于大海,《大路》以赞巴诺在夜晚海滩边的孤绝撕心之泣展露出他的寂寞与痛悔。《甜蜜的生活》结尾依旧趋向大海,并以搁浅死亡的怪鲸喻指中产阶级的内心异化、宛如行尸走肉般的生存状态。 横亘于费里尼作品中的第三组二项对立式是忠贞与放荡。尽管是两性间共有的属性,但我们只能看到三个典型人物形象:花心男、痴情女与妓女,而忠贞不渝的男性却大都缺席,不在导演的世界之内。也正是基于此,不少观众将费里尼视为男权主义的践行者。我却以为,费里尼确实无法完全脱离男权主义的视域,但却对女性怀有敬畏与爱戴之情。无法脱离男权视域,主要由其影像中常常充斥着处于被看者地位的女性特写镜头体现出来(依据劳拉·穆尔维的理论,男性处于观看主体、女性处于被看的客体地位正是男权主义本位的运作模式),这在有妖魔化女权主义嫌疑的《女人城》中最为明显,在其他作品中,也都不乏将女性当作欲望对象的男性主观视角镜头。

《卡比利亚之夜》

《卡比利亚之夜》然而,在费里尼的人类杂耍场中,男性主角似乎总是处于体味着匮乏与伤痛、沉陷于内心冲突的状态(以所谓女性视角著称的《朱丽叶与魔鬼》除外)。经典电影叙事中一贯占据女性拯救者地位的男主角往往不复存在,取而代之的是负责拯救男性的女人。但由于男性自身的力量缺失与道德纠葛,以及基督教权威的衰微(或微妙或明示的宗教嘲讽无处不在,尤其是《甜蜜的生活》与《罗马风情画》),费里尼电影中对男性的赎救力量不会来自宗教。放荡的女人拯救男人堕落的肉身,圣洁的女人拯救男人脆弱的灵魂才是费里尼从始至终的表达。《大路》中,杰索米娜的死终于唤醒了赞巴诺,使其原本毫无情感觉知能力的内心体悟到了爱情的美妙与失却伴侣的孤独。《浪荡儿》里,桑德拉负气出走的行动让浮士德意识到家庭的弥足珍贵,终于改过自新。此外,接近于圣母化身的女性形象,也在费里尼的世界中占有一席之地,如《卡比利亚之夜》里天真善良、即使屡次受骗依旧坚韧乐观、甘愿为真爱献出一切的妓女卡比利亚,以及《船续前行》(1983)里帮助塞尔维亚难民的女子。 整体来看,在费里尼的世界中,放荡的女性(尤以妓女为主)也并未一律被打上道德败坏的标签,而放浪花心的男主角则不仅处于令观众难以完全认同的、非道德的位置上,还在影片中遭遇着难以摆脱的精神危机——在中后期作品中,男性获得拯救的可能甚至趋于空无,开篇与结尾的处境保持不变。在这里,女性之于男性,并非仅仅是渴望获救或遭始乱终弃的欲望客体,她们还是性启蒙的老师、是包容一切的母亲,是唯一可能使男人得到救赎的主体。

《女人城》中的幻境一隅

《女人城》中的幻境一隅第四对核心矛盾是现实与幻梦。一如费里尼最有名的一句自白:梦是唯一的现实,这位早先跟随意大利新写实主义领军人罗西里尼的导演,在20世纪50年代逐渐与新写实主义脱轨,并在1960年《甜蜜的生活》中彻底与其分道扬镳。此后,他的作品中总少不了直接呈现想象、记忆、梦境或幻觉的段落。这一趋势逐渐愈演愈烈,在《八部半》(1963)中,内心图像的比重较低,虚幻与现实尚有可供辨识的界线,但到了《朱丽叶与魔鬼》,幻境与现实平分秋色,数度难以区分,及至《女人城》,整部影片仅有首尾是发生于现实之中,其余皆为虚幻,遗作《月吟》(1990)中,精神分裂症患者眼中的世界图景构成了全片,虚实彻底合一。这种“费里尼式”风格也被称为“心理现实主义”,恰是在这一定义中,幻梦/内心与现实/外物的矛盾双方被并置在一起。

《罗马风情画》中的超现实车站

《罗马风情画》中的超现实车站在影片表现方式上,这一对矛盾也可等价于纪录与搬演的对立统一。在《小丑》中,费里尼先将儿时偷偷溜到马戏团观看表演的段落进行了重新搬演,之后又插入对部分曾以马戏为生的小丑的采访历程。如此一来,导演不仅得以将真实与虚构并置于一部影片中,还间或唤起观众对纪录部分真实程度的质疑。而两年后的《罗马风情画》进一步消弭了纪录与虚构的分界。罗马作为城市取代了传统剧情片中的人物作为主角,但在对永恒之城风土人情的拍摄中,一些超现实的元素逐渐在画面中浮现。如公路车流中的平板车、马与坦克,及火车站里装束各异的分属于不同时代的士兵,甚至还包括令人难以置信的、浮华奢靡的教会时装秀。此外,费里尼在片中设置了各式各样极具表演意味的场景(影厅、剧院、游行、观光、露天晚宴、妓院拉客表演),也让观众怀疑:影片中那些看似纪录片的段落,是否尽皆为人工搬演?

《八部半》开篇梦境

《八部半》开篇梦境几乎遍及费里尼全部作品的另一个视觉形象是:悬在天与地间的人(或生物)。在我看来,现实与幻梦的矛盾便在这一意象中隐隐透现出来。这一意象暗示着人被卡在天堂(理想/幻梦)与大地(现实)中,但最终仍不得不回归现实(坠落或降落),直面不理想的生活。正如《八部半》开篇梦境所示,圭多在拥挤的车流中爬出窗外,飞向天空,但旋即被缚在脚上的一条绳索拉下来,坠入现实。此意象的多种变式包括:走钢丝的马戏团演员——《大路》,被地震挫败上吊企图的男人——《爱情神话》(1969),浮空花朵与通往树屋的柳条篮“电梯”——《朱丽叶与魔鬼》,攀上梯子、绳网及美女造型热气球却终被冲锋枪击落的男主角(预示着大梦将醒)——《女人城》,悬吊在半空中的犀牛——《船续前行》,等等。

《小丑》

《小丑》传统与叛逆,则是另一组对立统一。它蕴含在费里尼的作品精神与视听语言之中。费里尼的作品中,时常流淌着一股不羁的血脉:孩子们总是叛逆乖戾的,狂想总是肆无忌惮天马行空的。与此同时,费里尼对小丑与马戏团的深情却又扎根于意大利传统文化。对于电视这一逐步统治人类娱乐生活的新兴媒介,费里尼持否定与嘲讽的态度,一如《月吟》中混淆真假、无处不在的电视直播及密集丛生的“天线森林”。

《船续前行》收尾镜头,致敬《蔑视》

《船续前行》收尾镜头,致敬《蔑视》费里尼的《八部半》及其后的作品被影评界公认为“现代主义”电影。其常用的、区别于古典主义的视听语言除了如前所述的虚实无缝衔接或曰意识流手法外,还包括对电影媒介的自我指涉:在《罗马风情画》的公路塞车段落中,摄影机的摇臂进入镜头,自我暴露了影片拍摄机制;在《卡萨诺瓦》《船续前行》等片中,海面由鼓风机吹动的塑料布构成,并被清晰直观地展示给观众,故意展露出布景的虚假与夸张性,让观影者难以完全入戏;在《船续前行》中,黑白默片开篇,渐次转为有声,直至彩色影像,一定程度上重现了电影史的技术演进,片末以展露摄影棚的画面收尾,甚至出现了一架摄影机缓慢前推、直至完全与银幕(另一架摄影机)对接的镜头——与戈达尔《蔑视》(1963)的开篇镜头异曲同工。此外,费里尼在拍片过程中,总是习惯在片场播放音乐,有时还请交响乐团现场伴奏。因为当时意大利电影的传统是对白与音效全部后期添加,故此方法不仅不会干扰电影摄制,反而使演员能够按照音乐的节拍来走位与行动,这就是费里尼影片中人物的走动如同跳舞一般的原因。 关于传统电影语言惯例在费里尼电影中的具体呈现,将在下文中以《阿玛柯德》为例进行分析。在此只想指出,在所谓艺术电影或曰作者电影的范畴中,费里尼的作品大都不以颠覆或解构传统电影语言为主要特征(例如《阿玛柯德》对比塔可夫斯基的《镜子》(1975),还可以对比费里尼与阿伦·雷乃、戈达尔的作品等),而是更倾向于借用传统电影成规来书写独属于其本人的世界图景。 二.费里尼的世界故乡 影片《阿玛柯德》呈现了费里尼的故乡小镇里米尼的日常图景与自己的童年生活。与传统自传性题材不同,本片并非纯粹客观、以再现历史与现实为准则的自传片,而是费里尼将(经过记忆扭曲的)亲身经历与脑海中的小镇理想样貌共冶一炉,从而创作出的一幅高于真实并能激起观众内心真切情感的“世界故乡”画卷。 对于《阿玛柯德》这样人物繁多、内容驳杂的影片,一个颇为有效的分析方法是列出分段表。影片共可分为43个段落或场景,为方便读者理解与自行参照分析,兹列如下: 开场 1.春天,蒲公英飞扬的小镇速写(家,街道,大饭店,海边;说书人在码头出现)-3:44(该标数字为该段落/场景结束时间,以美国Criterion Collection公司于2011年2月发行的蓝光版为准,下同) 2.理发店,老板兼小镇“女神”葛拉迪丝卡(Gradisca)登场-4:40 3.焚烧女巫仪式,放鞭炮(瞎子风琴手、父母——奥雷里奥Aurelio与米兰达Miranda、孩子们、妓女弗碧娜Volpina、提塔Titta——“我”、比辛Biscein、摩托车手斯库雷扎·迪·科波罗依次登场)-11:44 4.说书人(律师先生)推自行车登场,对镜解说城市起源与历史传统-13:22 5.中学,照集体照(众老师、胖子西奇奥Ciccio、小子登场)-14:41 6.欢乐的课堂(片段蒙太奇)-20:43 7.三人(提塔、西奇奥、小子)在厕所外谈论西奇奥写给阿尔蒂娜的诗-21:17 8.码头,海边,摩托车手兜一圈往返(银幕方向相反),建筑工地,弗碧娜前来,爸爸劝她回家,工人作诗-23:31 9.家中,全家吃午餐(一家七口:爸爸,妈妈,提塔,弟弟,舅舅,舅妈,祖父),父亲因提塔昨晚电影院惹祸而发火,吵架,父母争相“自杀”-30:43 10.夜,喧闹的街头,孩子们跟踪与挑逗葛拉迪丝卡,说书人第二次出现讲解,孩子们脸贴橱窗,群众围观马车上的重要人物-34:30 11.深夜的街头,摩托车来回,商店橱窗熄灯,街头露宿者面向镜头说晚安-35:04 12.昼,大雨,孩子们观赏胜利纪念碑雕像-35:15 13.家中,提塔的画外音,对母亲说要去教堂忏悔-35:37 14.教堂告解,提塔关于自慰的闪回序列,插入镜头1-烟店女老板,切回教堂,插入镜头2-“像狮子的”女数学老师,插入段落3-圣安东尼节-孩子们凝视着骑上自行车的女性的屁股,切回教堂,插入段落4-帮弗碧娜修理脚踏车胎,切回教堂,插入段落5-远景-葛拉迪丝卡进电影院-我骑车至门前(快动作)-切入影院-我不断换座位以接近葛拉迪丝卡(叠化)-摸腿被发现,切回教堂,提塔告解完毕,另一人前来告解,插入段落6-四人集体车内自慰-40:53 15.列队迎接法西斯官员,说书人第三次讲解-44:33 16.家门口,父母对话,父亲不高兴留在家中-45:19 17.团体操与阅兵式,墨索里尼头像,胖子意淫婚礼的插入想象段落-46:39 18.夜,意军与法西斯官员,街头杂耍艺人,切入酒吧中,停电,钟楼上放《国际歌》的留声机被击落-50:16 19.爸爸被法西斯逼问,被迫喝蓖麻油-54:13 20.凌晨2点,家门口,母亲终于等来父亲,家中洗澡-56:00 21.大饭店,说书人第四次讲解,插入段落1-葛拉迪丝卡的夜晚冒险经历,黑暗大堂-切入(渐亮)明亮内室-1:00:28,切回说书人总结,插入段落2-穆斯林贵族与30个妻妾-比辛的幻想;插入段落3-晚宴,孩子们在偷窥-1:07:47 22.精神病院,一家人接到提奥叔叔,回程车中,叔叔撒尿忘了解开裤子-1:12:57 23.乡下,提奥叔叔爬树,众人一筹莫展-1:21:02,医院汽车到达,小修女诱导,叔叔被带回-1:22:53 24.全镇人蜂拥出发寻找大船,四位老师望船,弗碧娜坐在海边岩石上远眺船队-1:25:01 25.插入镜头-一只狗坐在小镇上-1:25:06 26.海上,几艘船上的场景,切入夕阳映照的傍晚,叠化至晚上,终见巨轮(淡出),切入呈现波涛起伏之景的短镜头-1:29:55 27.大雾(老人的迷思,小孩看见雾中白牛;青年群舞)-1:36:02 28.夜,围观飙车,孩子们,插入段落1-提塔的想象(驾驶赛车,夹道欢迎,美女簇拥,葛拉迪丝卡上车),插入段落2-西奇奥的想象(驾驶赛车,向阿尔蒂娜做鬼脸),切为凌晨段落-1:38:04 29.深夜,与香烟店女老板的欢愉-1:41:31 30.提塔生病躺在床上,向母亲询问当年她与父亲的恋爱经历,爱情梦呓-1:44:00 31.电影院观影-1:44:21 32.出门看雪,各处雪景(蒙太奇,麻雀与小橘树)-1:46:03 33.家中,弟弟叫提塔起床看雪,孩子兴高采烈,父亲咒骂-1:46:33 34.积雪的胜利纪念碑雕像(特写)-1:46:37 35.雪迷宫中,说书人第六次讲解,被雪球狂砸,“我”见到葛拉迪丝卡,遇到摩托飙车,与人寒暄,终与她擦肩而过-1:48:47 36.医院病房内,提塔接受教育-1:50:35 37.孩子们与葛拉迪丝卡打雪仗,孔雀飞临-1:52:24 38.爸爸将叔叔接上车,去扎拉姑妈农场-1:52:54 39.家中,提塔得知姑妈去世,悲伤地关紧房门-1:53:50 40.教堂,葬礼,舅舅昏倒后复醒,灵车,镇民送别-1:57:09 41.家中,提塔与弟弟、爸爸默然无语-1:57:42 42.海边,“我”在栈桥码头把玩飘飞的蒲公英,春天来了-1:58:11 43.尾声,葛拉迪丝卡与骑兵结婚,露天宴会,骤雨,比辛及其他人对镜告别,盲人风琴手继续弹奏,道路送别(淡出)-2:03:45 结束

对镜解说的说书人

对镜解说的说书人与传统叙事电影相比,《阿玛柯德》的叙事是零散琐碎的,影片缺少一个能够将所有情节紧密联系在一起的矛盾冲突。但最具颠覆性的电影语言,当属说书人角色的设定。类似设置可以追溯至马克斯·奥菲尔斯导演的《轮舞》(1950),一位“游戏操控者”身为全知叙事人,如同上帝一般,可以随时进入故事中,甚至改变情节发展的轨迹。在费里尼作品序列中,这个角色没有显露出随意操纵故事的能力,更像是一位串场解说员,从《小丑》《阿玛柯德》到《船续前行》,都可瞅见他的身影。本片中的说书人,即律师,一共六次中断常规叙事,直视镜头解说,打破银幕幻觉世界的自足和封闭,从而一定程度上解构了电影的造梦机制。但说书人自己的解说,亦多次被来自画面外的人物行为所打断,如画外传来的“嘴屁”声、砸向说书人的雪球等(很容易想及《小丑》的场景:一个垃圾桶飞出罩在正回答问题的费里尼头上)。影片便是通过这种双重的中断来打破传统电影的连贯性叙事,同时产生反讽与幽默的效果。

男孩们凝视着女性......

男孩们凝视着女性...... ......的屁股(摄影机变焦推进)

......的屁股(摄影机变焦推进)由说书人引出的段落21——大饭店回忆场景在放映时间(恰为中点)与情节结构(一段独立于主线的情节)上将故事分为前后两个部分,第一部分的场景与情节基本都符合历史或现实生活,实际发生的可能性较大。这一部分中,主人公幻想或回忆的场景均有明确的标识,遵守常规的电影惯例。例如,教堂告解中的闪回以提塔的内心独白贯穿始终,并用快速变焦推镜的方式表现孩子们对女性的凝视。在阅兵式场景,摄影机渐次前推,西奇奥闭上眼睛,面露笑容,显出沉醉的神情,重新睁眼后,才反打为他的臆想——墨索里尼大头像开口说话,主持西奇奥与意中人的婚礼。影片中大多数充满诗意、亦真亦幻的场景集中出现在第二部分。诸如雾中白牛、无伴奏群舞、雪中孔雀等场景,几乎不具备在现实中发生的可能性,但在电影语言上,并未有明晰的、揭示其为幻想或梦境的标志。

葛拉迪丝卡......

葛拉迪丝卡...... ......与王子分立于对切镜头中

......与王子分立于对切镜头中正是在大饭店回忆场景,虚幻与现实开始逐渐交叠,过渡至影片第二部分难以明确分辨真假的情形。此场景对虚幻与真实的表现手段,亦是费里尼将传统电影语言惯例与反传统的手法相互结合的典例。插入段落1聚焦的是葛拉迪丝卡的夜晚冒险经历,镜头缓缓摇过空无一人的黑暗大堂,葛拉迪丝卡开始上楼梯,镜头切换为明亮的内室,葛拉迪丝卡见到了王子,心绪荡漾。她开始脱去衣裳,展露风姿,最终躺卧于床榻上,向王子表白“葛拉迪丝卡(无论你想要什么)”。费里尼在此运用了传统视听语言中镜头分立的手法,暗示这个段落纯属葛拉迪丝卡的幻想。自始至终,葛拉迪丝卡和“王子殿下”都没有同时出现在一个镜头之中,取而代之的是相互对切的镜头,这指称着两人间完全无法交流的对立状态,王子出现的画面与葛拉迪丝卡的主观视角相符,也隐隐流露出一份臆想的意味。与此相对的,插入段落2(比辛叙述自己进入穆斯林贵族的后宫,欲望得到全然满足)中的最后几个镜头,则让比辛与穆斯林妻妾们在同一画面内亮相,颠覆了先前段落采用的视听惯例,使真实与虚幻的分界变得面目模糊,无从确认。 “《阿玛柯德》采用了某些古已有之的经典手法,如季节轮换更替、轮流采用多种表现形式取得最佳效果、由喜剧转入忧郁。”(2) 影片由开春始,又以新一年春天的到来而收尾。在影片的最后20分钟时间内,疾病、医院、死亡、葬礼依次出现,使影片的基调由欢快愉悦转入沉郁悲凉。结尾的婚礼使低落的情绪转为上扬,但这一场景实而依旧五味杂陈:姑且不谈葛拉迪丝卡新婚丈夫的身份(法西斯骑兵)隐隐预示的阴郁未来,送别小镇上的“女神”,对于主人公来讲,不啻是一场挥别童年的告别式,将成为一份镌刻于心却又不无酸涩的回忆。四季轮转与丧葬婚嫁、背井离乡,虽是历史悠久的母题,在此却犹然打上了独属于费里尼的个人烙印。

胜利纪念碑雕像的屁股特写......

胜利纪念碑雕像的屁股特写...... ......与孩子们的远景相并置

......与孩子们的远景相并置费里尼对传统电影修辞策略的借重,还体现在影片的剪辑中。除了部分硬切转场外,许多段落的转场都运用了淡入、淡出的方式。在电影常规语法中,淡入淡出是一个时间的省略号。细细想来,这一手法亦与怀旧跟乡愁的情感暗暗贴合——故乡的画面随记忆的流淌,在脑海中渐渐清晰,当我们不得不中止回忆回到现实琐事中,往昔的情景缓缓褪去,余音袅袅,韵味绵长。景别上,费里尼在本片中多选用中景或远景,这种适当的距离感也与回忆的特质相契合,一如我们回首往事之时,穿透岁月的暮霭,一切都蒙着一层轻纱,隔阂感难以全消。影片中的特写则多被用来强调和凸显主人公性启蒙的欲望对象,例如段落14中孩子们的自慰闪回,以及胜利纪念碑雕像的屁股特写——这一雕像在段落12和段落34中被呈现为孩子们的欲望客体,神圣与色情之味交相辉映,段落12的屁股特写后,切入的是凝望雕像的孩子双手作出抽插动作的远景镜头。

暴跳如雷的父亲

暴跳如雷的父亲 树上的提奥叔叔

树上的提奥叔叔费里尼的御用配乐师尼诺·罗塔为影片创作的主题曲悠扬婉转,浸透着萦回不去的乡愁,为影片增色不少。在费里尼塑造的众多小镇人物中,提塔的父亲是最为生动鲜明的形象之一。在段落9中,父亲先是因提塔的恶作剧气得暴跳如雷,手臂颤抖,紧接着又听到母亲因生气与腻烦而威胁要“在汤里放砒霜,之前先自杀”,父亲迅即把双手放进口中,将嘴巴撑到最大,仿佛要将上下颚生生掰裂;在提奥叔叔尿湿裤子返回车上后,他朝奔跑的弟弟怒吼道:“到这里来,否则我把自己扔到车轮下面!”;眼见树上的叔叔不肯下来,他把自己的帽子往地上一丢,再次跳脚:“我是一个混蛋,一个愚蠢的混蛋!” 如小孩子般兀自不愿下树的叔叔亦是一位值得同情的角色,他掏出口袋中的石头,母亲不解:“不重吗?” “这些石头很漂亮” 叔叔答道。而坐在茂密树杈上的提奥叔叔也自此成为费里尼影像序列中又一个“悬在天与地间的人”的意象呈现。此外,费里尼对两个女性角色的服饰颜色作了强化视觉印象的处理。葛拉迪丝卡除结尾身着纯白婚纱外,始终穿着红色大衣,而妓女弗碧娜每次出场都是一袭绿色,这其中是否隐含着价值判断的色彩?

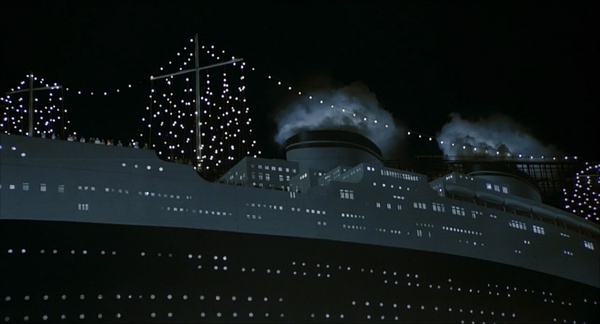

雷克斯巨轮的仰角近景镜头......

雷克斯巨轮的仰角近景镜头...... ......与随后的塑料布海景构成反讽与对比

......与随后的塑料布海景构成反讽与对比影片针对法西斯政权的讽刺言说并不仅仅体现在段落15~段落20。段落24~26,全镇人蜂拥乘坐小船出发,只为一睹巨轮的真面目。轮船的名字“雷克斯”(Rex)在拉丁文中意为“国王”,而随着群众的欢呼“这是政权所造的最伟大的东西”,对墨索里尼政权的指涉已昭然若揭。寻找雷克斯号的旅程横跨昼夜,而其真身在茫茫夜雾之中缓缓浮现,并以令人不自觉产生敬畏之情的仰视角度镜头呈现。巨轮的全景未曾清晰出现于观众视野中,而是由对横跨在画面中占据大半位置的船身中上部的近景镜头代替,搭配上激人心绪起伏的主题配乐。种种技巧的运用都使夜观大船场景成为一场隐含着法西斯指涉的朝圣仪式。在巨轮淡出后,陡然切入一个镜头,呈现出浪潮汹涌、波涛起伏的海景,至此,观众一眼即可辨识出塑料布布景的质感(同质于《卡萨诺瓦》与《船续前行》)。费里尼兴许在暗示:人们心中所谓的神话般的意大利国家形象,仅仅只是一个建筑在摄影棚中的虚假幻象,如泡沫般经不起碰触。值得一提的是,类似的巨轮在《船续前行》中再次登场,但却在结尾如泰坦尼克号般沉没了。

雾中白牛

雾中白牛 模拟舞蹈

模拟舞蹈段落27的大雾是影片最具诗意的部分,如梦似幻。费里尼将不同年龄人群潜意识中的恐惧与渴望外化。老人面对氤氲的夜雾,浮事翻涌,一边暗自祈愿:“如果死亡也像这样......我不会考虑太多”,一边又暴露出了最深刻的忧惧:“我甚至不能找到我的房子,我在哪里?” 对于家园的眷恋(抵挡住孤独的啃噬)与对死亡的暧昧心理,注定是许多年长者心中无法解开的郁结。小男孩看到了森森迷雾中若隐若现的白牛,一如我们童年时所深深惧怕的暗夜怪兽。当叙境外(画面内与故事环境中都没有音源)的主题配乐响起后,广场上的年轻人渐次跳起舞来,尽管手中空空,却仍旧作出握着小提琴、吉他或笛子的姿势,兀自弹奏着想象中的乐器。这一段凭空虚拟的舞蹈,不仅彰显出青年人无忧无虑、浪漫随性的心态,还与费里尼的惯用片场拍法相得益彰——如前所述,费里尼在片场播放的乐曲使得不少演员的动作也如踩着节拍的舞步般优雅,恍若听到了戏中不存在的舞曲。

雪景一瞥

雪景一瞥 《雾中风景》的看雪图景

《雾中风景》的看雪图景《阿玛柯德》的部分场景总能唤起影迷对其他影片的回想。段落32每每令我想及安哲罗普洛斯《雾中风景》(1988)中的看雪场景——乌拉与亚历山大听闻下雪,奔出房门,外面的世界白茫茫一片静穆,每个人都放下手中的事务,驻足仰望着从天而降的雪花,彷如雪中凝立的群像雕塑。多次复现的摩托车飞车党之前已在费里尼的《罗马风情画》中做过预演。段落28的最后两个镜头中,凌晨的街头,拉罗在飞驰赛车扬起的尘埃中,拾起一只耳朵,恍若大卫·林奇《蓝丝绒》(1986)穿越时空的一缕回响。

《时空恋旅人》的雨中婚礼

《时空恋旅人》的雨中婚礼结尾婚礼中猝然而至的大雨,又使我重温起以前看过的《时空恋旅人》(2013)中的相似场面。一直以为,一场终生难忘的婚礼,并不一定要齐备周全,事事顺心,突如其来的风霜雪雨,更能映衬出情比金坚的美好。

《天堂电影院》

《天堂电影院》 《西西里的美丽传说》

《西西里的美丽传说》本片中的电影院图景也能令人忆及托纳多雷《天堂电影院》(1988)。兴许,托纳多雷或多或少亦是受了费里尼的影响罢,否则,为何《西西里的美丽传说》(2000)中雷纳多对玛莲娜的情愫,如此接近于提塔对小镇女神的念想呢?《阿玛柯德》结尾的集体宴席,某种意义上也可视作《八部半》马戏表演式尾声的变奏,这类集会/狂欢式的结尾,很有可能影响了库斯图里卡《地下》的结局——超现实的团圆不可避免地点染上了悲怆的色彩,却也多了几分悦纳与和解之味。

收尾的婚礼......

收尾的婚礼...... ......与依旧独自弹唱的盲人风琴手

......与依旧独自弹唱的盲人风琴手费里尼便如是地为我们呈现了他对青春、往昔故乡的深情回忆,他为我们描绘了一幅极富生命力的、融合了漫画式想象的小镇群像,一张由破碎片段组成的镶嵌图画。它还是一部将粗俗与诗性、传统与叛逆、现实与虚幻共冶一炉的自传影片,一段溯回童年的涅槃之旅,一篇纯粹而崇高的朦胧诗章。 参考文献: 1.《致乌娜》,查理·卓别林 2.《有生之年非看不可的1001部电影:第8版》,史蒂文·杰伊·施奈德主编,江唐、赵剑琳、王甜甜译,中央编译出版社,2012年1月:(2)574 【版权所有,禁止转载】

更多电影推介、精彩评论与相关分享,请关注公众号:冰红深蓝电影

- 往昔是雾气里的一头牛

文/caesarphoenix

往昔是雾里的

一头长角白牛

是大雪中开屏的孔雀

是蒲公英飘过后

告别冬天的一把火

是豪华宾馆

驶过小镇的巨轮

母亲的葬礼

格兰蒂斯的婚礼

是行走于海滩街角的妓女

作诗的建筑工人

拉手风琴的盲人乐手

严厉的老师

热衷于问人是否自慰的神甫

大呼小叫的父亲

渴望女人的傻叔叔

是幻想和心仪的女孩结婚

和丰满女人做爱

法西斯主义盛行时留声机里的国际歌

是所有人摇头晃脑

一些人自言自语 - 新看过《我记得,想当年》,又把我带回了那段看费里尼的日子。又进入了哪肉欲的,华丽的,而又俗气无比的费里尼世界。这部电影讲述了费里尼青年时在故乡的生活片断,从春天的到来,到春天的再度到来,也伴随着意大利法西斯的出生和灭亡。在我看来这部电影和《罗马》有些类似,用布景搭起来的故乡和罗马都成了费里尼的展现自己童年和青年的一个基础。暴躁的父亲,坚强的母亲,神经病的叔叔和公子哥的二叔,费里尼用漫画般的笔触刻画了他生命中的各个角色。不仅是对往事的追忆,更深层则对意大利人的生存的无聊状态给予了讽刺。

电影中有几个重要的段落,其中一个描绘了年轻的费里尼到教堂告解,然而神父不仅没有告解室,而且对于告解内容毫不关心,只关心教堂中花朵的布局美观,然而谈到自慰时,神父却听得津津有味,还不停的追问。费里尼对于宗教的讽刺在多部影片中都有所体现,像《甜蜜的生活》中所谓神迹的出现对于人们的愚弄,像《罗马》中教会服装秀的则讽刺了教会浮夸而不切实际的本质,还有《卡利比亚之夜》中人们对于圣母实现自己愿望的一厢情愿。在《甜蜜的生活》的开头,耶稣被直升飞机吊走,象征了现代社会中神学已经被科学代替,信仰已经消失,而理性主义则加速了人们的道德沦丧和精神困惑。

有一个段落,城镇的居民都做小船到海上去看墨索里尼的大船,回去之后则起了大雾,费里尼的爷爷找不到了回家的路。这一段象征了人们对于偶像(法西斯)的盲目崇拜,使得自己在自己生活的世界中迷失。费里尼对于法西斯时代的意大利政治事件描写并不多,印象中还有《罗马》中大家从剧院出来却遇到轰炸躲到防空洞这一段。然而,费里尼却在《扬帆远航》中对政治进行了彻底的解构和嘲讽。把政治历史事件的发生取决于一个年轻人的莽撞行为,历史是由偶然事件触发的,这基本符合福柯的结构主义思想。

电影的最后,以一场喧闹的婚礼结束。费里尼暗恋的女人和一个军官结婚。城镇的所有人都来庆祝,这场婚礼象征了费里尼青年的结束。就像《浪荡子》中一样,费里尼会离开故乡,进入新的生活阶段。这场婚礼尽管看上去热闹喜庆,但是内部有一种深深的伤感,这种伤感来自于那种时光流失的感怀和一种告别的忧郁。这种伤感在费里尼后期作品中非常突出,老年的费里尼对于时光和年龄有了很多的感触,就像《舞国》最后金吉与弗雷格的告别