蜂鸟 벌새(2018)

简介:

- 圣水大桥坍塌的1994年,中学生恩熙和父母、姐姐、哥哥一起生活。全家在各自的问题上争吵,此时的恩熙寻觅未至的爱情,像岛一样漂浮。恩熙的生活里,唯一能给予理解的她出现了。

演员:

影评:

译:lis

***请勿转载***

MUBI:《蜂鸟》让我觉得创作、执导一部关于14岁女孩的电影 ,所需经验恰恰必须截然相反,你在创作中掌控一切,与真正成为一个14岁女孩之间是矛盾的,在影片中,这让我一度感到力量的极端丧失,因为恩熙很容易受到周围人的心血来潮的影响,那些人又比她强势。在拍这部片子的最初,你是否想要探索某种特定的核心情感和经验?

金宝拉:我在纽约的时候,重新回溯了自己的青春期。我出生在韩国,来纽约读硕士,在这一期间,我在情绪上很难感到快乐和满足,所以我那时常常做关于青春期的噩梦。那是我电影的起点。我开始做很多关于重返初中的噩梦。在我的梦里,我不得不再去读三年初中,这真是灾难。你知道的,韩国年轻人即便结束了服兵役也还是会做必须再回军队的噩梦,所以我觉得自己也是这样的状态。于是,我问自己:“我为什么会做这样的噩梦?回溯一下那个阶段吧,因为其中隐藏了一些什么。”所以,我开始写我当时经历的一些事件、场景和对话,一开始并不像剧本,更像我散乱笔记的集合,2013年,我开始写故事大纲。这花了我很长时间。我开始接受心理治疗和冥想,然后开始写剧本。

MUBI:当你开始写完整的剧本以及选角时,你的情感发生了怎样的变化?你的情绪有具体的呈现吗?会指引你执导影片吗?

金宝拉:创作、执导一部关于14岁女孩的电影与真正成为一个14岁女孩之间是矛盾的,这方面你说到点子上了,不过,我意识到即便身体成熟了,我们依然背负着来自那一时期(需要我们重访)的情绪重担。一度,我以为自己是英智这个角色,是成熟的。我以为自己成熟了,但是在创作和选角的过程中,我意识到我心里依然有一部分是恩熙。这对我的创作很有帮助。我也对初中女孩做了调查,我和我的女主演跟很多女孩聊天,聊她们正经历的情绪。我和我的主演工作关系融洽,我们谈天说地,聊了好几天,不仅仅是为了排练。我们试着不要排练太多遍,因我我不想扼杀新鲜感。那些日子,我们聊成长、聊她关心的事。

MUBI:影片的第一场戏建立了摄影机和恩熙之间亲密的关系,在那里,只有摄影机和恩熙,再无他者,这似乎建构了摄影机在这个影像世界里的存在方式。恩熙经常以各种各样的方式被遗弃、误解和无视,但是摄影机从不会忽视她。我很好奇,将摄影机和恩熙置于角落而世界在另一边,就此而言,你在摄影上是否有特定意图。

金宝拉:当然,我的摄影师(Kang Guk-hyun)和我讨论过如何聚焦在恩熙的情绪上。就摄影机运动和景别而言,我们跟拍她的脸、情绪和身体运动。恩熙看待生活的方式是我们的意图,因为这是一部写实的电影,所以我们在镜头语言上尽己所能地诚实,我们不想为了时髦而拉近或推进摄影机。我们想聚焦在情绪上。我们必须就摄影机移动与否做好决定,每个决定都是慎重的,我们的直觉告诉我们何时该移动。我很高兴我和我的摄影指导都有很好的直觉。

MUBI:这似乎也适用于声音设计。这部片子不依赖配乐去达到特定的情绪。成长电影(尤其是美国的)常常很依赖配乐去达到情绪高点,有可能是这部影片不用煽情配乐就不太自信。这部电影的音乐感觉很独特,似乎回应着电影的情绪,而不只是烘托情绪。

金宝拉:我的作曲师(Matija Strniša)跟我讨论过如何进行音乐表达,他真的非常厉害,我有意要他做电子类音乐,也就是有当下气息的氛围类电子乐,因为这是部反映另一时代的作品,所以我希望音乐现代一点——不要赶时髦,而要有点古典。我要他制作古典、灵气的电子乐。

MUBI:说到你为恩熙这个角色选的女演员,我在一篇访谈中读到,恩熙的选角花了你三年时间。这很需要耐心。你有担心过自己可能找不到合适的演员吗?

金宝拉:这是我最大的恐惧,真的。我很感谢恩熙的扮演者智厚。她把这部电影当作自己的初恋。最终能找到她,真的很幸运。这三年,我也不是每天都在选角,但是只要有机会我就会不时地安排试镜。开拍那年,我遇到了这个女孩,她甚至没有经纪人。她是从大邱来首尔的,那里不是乡下,但也不是时髦的大城市。从最开始,她就表现很好。念台词和台词间的潜台词的时候,少年演员常常读不出潜台词,但是她可以,她悟性很高。这是一次极其幸福的相遇。

MUBI:我留意到有两处恩熙拿起小说的细节,先是黑塞《漂泊的灵魂》,后来是司汤达《红与黑》。这部影片关注恩熙内心生活的方式非常小说。你在写剧本的时候有没有参考小说?

金宝拉:有的。

MUBI:哪些小说启发你了?

金宝拉:我很爱读小说,创作这部电影也的确受到小说启发。尤其是黑塞的书,他其他作品要比《漂泊的灵魂》更流行,但是《漂泊的灵魂》的主角跟英智很像,因为克努尔普(《漂泊的灵魂》主角)是一个不遵循社会标准或规则的人物。他没结婚,没有孩子。我喜欢他的一点就是他不遵循社会规则,但是又不会批评那些遵循的人。有时人们会批评过正常生活的人,但我不认同,因为这些人只是不同而已。英智是积极分子、女权主义者,但她不会给跟她不同的人贴上愚蠢或平庸的标签,他们只是不同而已。

至于司汤达,《红与黑》主角于连很像我作品里的初中生。他思考很深,对自己感到羞耻。对我来说,追随他的旅程是很有趣的。回到电影的小说气质这个问题,我在写剧本的时候更有兴致读小说,几乎不看电影。我想从绘画、摄影等其他媒介获取灵感。我写作的时候读了大量小说,我觉得这在我的电影里有所呈现。我更习惯以小说的方式看待这个世界。

MUBI:我想问问关于男人哭泣的情节。这有点让我想起洪尚秀的电影,他以不可思议的方式——告诉我怎么看——捕捉到了男人如何哭泣。丑陋的哭泣,因为他电影里的男人不常哭,他们不知道该怎么哭,所以哭哭停停,非常不雅。你电影中也有两处男人哭泣的细节。

金宝拉:(笑)是的。

MUBI:你电影中的情感既因强烈的即刻危险性而不去表达,又因太过琐碎而难以提及。这很矛盾,尤其表现在男性身上。

金宝拉:我从来没想过自己的电影跟洪尚秀电影之间的联系,但也很有道理,因为总的来说,洪尚秀也在他的作品里嘲笑男人,不过我在这方面比他温暖。他更冷。他是位男性,所以我的方式有不同的语境。你是韩裔美国人,所以你知道韩国男性的行事方式。

MUBI:是的。

金宝拉:我的确看到过一些韩国男人突然哭泣,蛮荒诞的。每次看到,我都很惊讶。这很有意思,因为他们不知道如何表达自己的情绪,哭的时候就很不明所以,没来由。他们哭的时候会很沉浸,有时很遗憾,他们因为太过关注自己的情绪,甚至不清楚发生了什么。但是我不想在影片中把这些表现得太滑稽或太消极。我想展现的是这些人也是人类,他们是三维立体的。我想表现男人不同的一面,或许是大多数男人的,而不仅是韩国男人。我当时在思考,圣水大桥倒塌之后的晚餐,谁会哭得最厉害?有可能是哥哥,因为他对一切都心怀愧疚。大家可能会觉得他得到了一切,也得到了所有的关注,但其实他没有。他也是受害者,他没有好好地被爱,他被爱的方式是有毒性的。

MUBI:有条件的爱。

金宝拉:有条件的爱,他承受着很大的压力。我对这个家里的男性角色很有感情,因为这个家庭反映出我自己的家(我深爱着的),所以我尽己所能,仁慈地描绘他们。

MUBI:你刚刚谈到圣水大桥倒塌后的晚餐。韩国人极其重视食物,这也占据了电影很大一部分。食物成了情绪能安全改道的方式,在那里,情绪安全着陆。韩国人和食物之间的关系是什么?

金宝拉:你说到点子上了,总的来说,食物对亚洲家庭很重要。我小时候对我妈做的饭很满意。她不知该如何表达情绪,但她能做出很美味的饭。我现在是她养育家庭时的年纪,现在我觉得:哇,她那时太伟大了!她那时很会做饭,我现在就不会做。我想表现这个家很温暖的那一面,即便他们各自混乱,每个家庭成员都在处理自己的问题,这不意味着他们总是不开心。

MUBI:你刚刚提到一个场景:恩熙吃韩式土豆饼,母亲在旁静静看着。作为一个韩裔,我也有那样关于妈妈的回忆。

金宝拉:没人会再那样为你做饭。

MUBI:我猜想,你会被问到或许已经被问到,这部电影是否是你的个人故事抑或个人传记。我对这个问题没兴趣。相反,我好奇的是,你现在与自己的电影之间是否有了不同的关系?这部影片先是在韩国釜山国际电影节首映(被视作“本土电影”),接着去了柏林电影节,现在到了翠贝卡电影节(被视作“外语电影”)。

金宝拉:没人问过我这个问题,所以我得想一想。最开始,我觉得这部电影就是我。完全就是我。但是,在写剧本的这五年,我必须保持一个健康的距离。现在,翠贝卡电影节首映之后,我真的不觉得这部电影是关于我的,而是关于集体情绪的,关于每个人的情绪和过去。超出了我的经验。鉴于观众的反应真的很情绪化。在釜山,每个人都哭了。在柏林,就很不同,他们很平静。他们的表达反馈的方式是不同的。但是在釜山首映式上,我真的觉得这是关于九十年代集体创伤的,作为欠发达国家,作为一个曾生活在那一时代的人,作为一个曾生活在男权社会的女人。就男权而言,韩国依然如此。很多观众在电影里发现了自己。所以我不再觉得这部电影是关于我的,它变得更广阔。它的确有关我的过去,但现在不止于此。

MUBI:韩国影评人对电影中同性或双性恋身份呈现的讨论,和柏林或美国有何不同?

金宝拉:稍微有点不一样。韩国观众不太问恩熙的双性倾向。在韩国初高中,女孩常常对彼此心动。这蛮普遍。对于双性恋,她们是流动而开放的,因为她们不会去定义。但是进了大学,就变了。在西方,我经常被问到为什么描写双性恋。我总是会回答:没有原因。双性恋存在,于是我写下。一些人觉得恩熙的双性倾向只是暂时的或者就是尝试。我不觉得是尝试。最终,有新意的原因就是,恩熙既喜欢男孩也喜欢女孩是为了表现她不爱评判的品质。她自由而反叛,就像少年英智。在这个语境中,恩熙的双性倾向非常自然,也符合她的角色设定。

MUBI:如果恩熙真实存在,那她现在应该37还是38岁了?

金宝拉:(笑)37岁。

MUBI:在韩国电影史上,女性电影人没有男性多。但是最近有一些出色的电影出自韩国女性电影人之手,比如全高云《小公女》、李贤珠《恋爱谈》,这些片子似乎能反映韩国年轻女性的现状,三十几岁,在资本主义社会中生存。这似乎是大家共同关注的焦点。

金宝拉:女性电影人处理过很多此类话题,因为我们自己就财务很不稳定,所以我们会在作品中反映自己。很多影片都是男性主导,女导演的电影很难筹钱。对于女性来说,即便是觉得自己能拍电影,都很困难。但是,韩国电影人(不管男性还是女性)的确通过制作好的电影,掀起了新浪潮。说回资本主义这个话题——韩国女性正处于艰难期。男性也艰难,但是女性尤甚,因为我们依然遭受着IMF金融危机带来的影响。不过,由于性别不平等,女性总是处于双重压力之下。

MUBI:这让我想起李沧东《燃烧》的一个片段,一个角色说“没有一个国家是为女人而建立的”。你在另一个采访里也说道,并没有太多女性电影人可以仰望。哪些电影人给你带来灵感?

金宝拉:我喜欢李沧东。尽管他对女性人物的看法很保守,但我还是很欣赏他的艺术作品。韩国女性导演并不多,但我真的很爱韩国小说家吴贞姬(Oh Jung-hee)。韩国女性的成长是艰难的,但同时也是礼物。如果我是韩国男性或是美国白人男性,那我就拍不出这部电影。需要去体会复杂的人类情感,因为你正经历着。

一种可能

第一次看恩熙和老师相遇的一幕,以为是恩熙上楼时先看到抽烟的老师,而老师是在进教室后才认识恩熙的。后来却发现,或许是老师首先注意到了恩熙才对。

那天恩熙在饭桌上说哥哥又打她了,爸妈却只是习以为常地给出象征性的答复。接着镜头一转,恩熙已经独自一人在汉语课楼道门前的水泥阶梯上徘徊了(实为蹦上跑下)。她以如此沉默温和的方式排解了一会儿内心苦闷,就上楼去,紧接着便经过了那位站在窗边连头也没有回一下的陌生抽烟女子,并受到某种不可知力量的牵引,转头看她。

初遇

初遇如果拿我们活泼可爱初中二年级女生上楼梯的时间和老师从容不迫点烟放空的时间相比,后者大概会久一点。而站在窗边,手中除了香烟茶杯别无他物的老师,除了看看窗外上下左右的风景,大概也并没有更多消遣方式了。

所以,如果楼前的树木没有遮挡得太彻底,老师是有蛮大可能注意到有个小姑娘在那里蹦上跑下的。若是,那么她也一定看到小姑娘走进了自己所在的楼道,因此才在知觉到背后有人经过时毫无警惕,不曾回头,接着在走进教室看到陌生同学笔下的画作后,又目光一转,面露悦色地认出了刚才那位小姑娘的身影。

这种可能性于我而言,成了对老师随后和恩熙相处中种种表现的附加注解。即使它其实并不成立,老师所说所做也足够动人:她总是关切,总是沉吟,总是在温和话语中传递着某种不必多言的理解。

或许最初在内心产生好奇的人是老师,首先发觉彼此之间存在某种相似或契合的人也是老师。她的善意并非任人索取,只是源于自身对二人之间亲近感的体认。因此当恩熙问生命何时才能发光,她似乎从未意识到,自己在相知者眼中,本就是一个发着光的人。

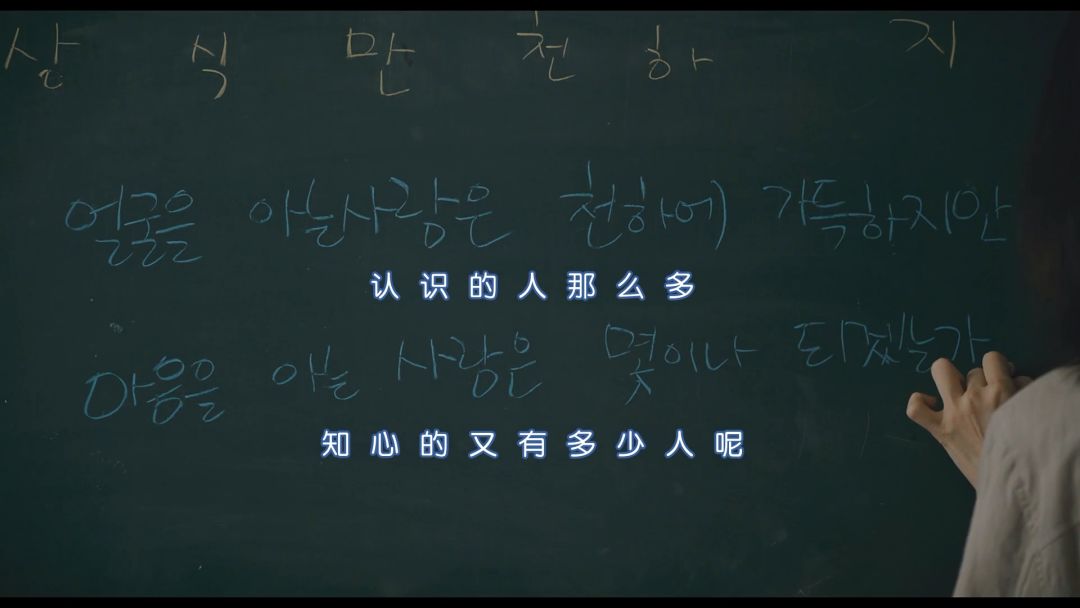

知心能几人

知心能几人 乌龙茶

乌龙茶 傻问题

傻问题 “我喜欢来医院”

“我喜欢来医院” 反抗的约定

反抗的约定 终于有人说出了这样的话

终于有人说出了这样的话喜欢极了,没有过多解释的缓慢的片子。大量戛然而止的留白足够实现拍摄者和观看者的共同创作,而呈现出来的部分又节制饱满,不至因叙事中断造成感受的隔阂。目光暗淡了但它还在追索。情绪截止了但它还在延续。美中不足是老师的中文写得不太好看。但是,抄着板书突然回头说“打糕很好吃”,好像有点可爱犯规。

啊!

啊!还有啊,如果有了想说的话,就不要再等来日方长。种种不可理喻的事情不是还在接二连三地发生吗。

2024年9月补:

五年过去,意外在韩国文化院看到《蜂鸟》放映和导演对谈。不同场次的朋友说,她那场的观众Q&A环节,有人问到老师是否先注意到恩熙,导演给出了肯定的答案,甚至提到,当金玺碧本人来确认这个细节时,她给出的说明也是:你可以这么理解,你一直在楼上看着恩熙。

其实也只是微不足道的事,但好开心。谢谢导演,也谢谢朋友。

第40届韩国电影青龙奖,在近期落下帷幕。 今年最受关注和争议的《寄生虫》横扫青龙奖,收获最佳导演、最佳影片、最佳女主角等五项大奖。 而打败《寄生虫》拿下“最佳剧本”的,却是一部名不见经传的青春电影。 但我敢说,它一定是本年度「最佳青春片」,没有之一——

蜂鸟

벌새 导演:金宝拉 编剧:金宝拉 主演:朴智厚/ 金玺碧/郑仁基/李胜妍 / 朴秀妍 上映日期:2018-10-06(釜山电影节) 片长:139 分钟

影片出自年仅28岁的新人女导演金宝拉之手。 作为她的长片处女作,《蜂鸟》可谓一鸣惊人。 先是在釜山电影节被授予KNN观众选择奖,又荣获了柏林电影节新生代青年单元的评审团大奖。

片场照:导演金宝拉和主演朴智厚

片场照:导演金宝拉和主演朴智厚跟其他同类型的青春题材影片相比,这部《蜂鸟》究竟有何过人之处呢? 一切还得从故事的主人公说起。 恩熙是一个再平凡不过的初二女生,来自一个再平凡不过的韩国家庭。 家里有爸爸、妈妈、哥哥、姐姐和恩熙五口人。

和大多数青春片的主角没什么两样,恩熙的生活也充斥着没完没了的烦恼和困惑。 在学校,同学嘲笑她脑袋不灵光,老师嫌弃她只顾谈恋爱。

在家里,重男轻女的父母不把她看在眼里。 就算被成绩好的哥哥揍了,也只能忍气吞声,没处儿讲理。

对于恩熙来说,只有好朋友全智淑和男朋友金志源是她无尽苦闷中的那一点甜。 所以,她平时不是和志源腻在一起,就是跟智淑去歌厅蹦迪。

虽然在哪都不招人待见,但有智淑和志源陪伴,恩熙倒也自得其乐,过得还不至于那么差劲。 可生活的不如意总会不期而至,而且十之八九从最亲近的人开始。 当志源和智淑也背叛了恩熙,她才明白,原来友情和爱情都并非坚不可摧的东西。

火上浇油的是,恩熙的耳后还长了个肿块。 一次没治好,这下非动手术不可了。

总而言之,眼下的处境让恩熙的身体和心灵都饱受煎熬。 突如其来的种种遭遇非但令她一时间身陷囹圄,也为这本就灰暗的少年时代勾画上了更为沉重的几笔。 在最无助的时候,新来的补习班语文老师金英智带给了恩熙一线光明。 初见英智,恩熙就觉得,她跟别的老师不一样。 当时她站在楼梯拐角的窗边,抽着一根烟,身形瘦削,神色惆怅。

稍加接触后,恩熙果然喜欢上了这个神秘、洒脱又温柔的老师。 从此,每当恩熙受了委屈,英智总会陪在身边。 任她哭泣,听她倾述,还教给了她许多道理。

是英智告诉恩熙,不能屈服于哥哥的暴力,得学着反抗。 也是英智让恩熙相信,即便对人生再无能为力,只要手指还能动弹,就有回转的余地。

可年少的恩熙或许没能想到,有一天,就连她最信赖的英智居然也会不辞而别,从她的生命里消失…… 就这样,影片围绕着恩熙周遭走走停停的人们,和降临在恩熙身上的大事小情,描摹出青春的迷惘和心碎,反叛与挣扎。

剧情没有大起大落,但胜在真实、细腻。 年轻的金宝拉展现出强大的节奏把控能力,也让人看到了她对这个世界的深刻洞察。 通过事无巨细地将恩熙的生活琐屑和人际关系一一奉上,影片塑造了一个立体且可信的少女形象。 在校园和家里,她是压抑、隐忍的受气包。 到了夜店,她就摇身一变成为潇洒、自信的大姐头。

和志莞、智淑玩耍时,她无忧无虑,逍遥自在。 但每当独处,她又时常茫然失色,流露出脆弱的一面。 她眼神清澈,心思单纯,不谙世事,却也会抽烟,会撒谎,会犯错。

说到底,她只是一个孩子。 而《蜂鸟》的最出色之处正在于,凭借异常精准、极度写实的人物刻画,它唤醒了蕴藏在孩子小小身躯之下的,那深不可测的复杂性。 恩熙的14岁,没经历过《过春天》里佩佩那样的惊险、刺激,也不曾像《少年的你》,遇见对自己不离不弃的小北。 她所经受的全部,不过是一场风险不大的手术。 她所拥有的一切,也仅仅是一个不懂担当的男孩。

可恰恰是这看似不值得刻骨铭心的一个个人和一件件事,让她和她的生活看起来离我们很近。 无论是朋友间幼稚而热烈的分分合合,还是甜吻与眼泪共同浇筑的青涩爱恋, 虽然谈不上轰轰烈烈,却每分每秒都叫人觉得似曾相似。 从心动到心伤再到彻底放手后心如止水的“其实我没有喜欢过你”,

从靠近到亲密再到分道扬镳时云淡风轻的“那都是上学期的事了”,

这些平淡日常里貌不惊人却隐隐作痛的疤痕,才编织起大多数人青春的本来模样。 当然,如果导演的野心仅止于呈现残酷青春的母题,本片也必然不会得到如此多的褒奖。 除了恩熙,影片对恩熙的家人、朋友,以及恩熙所处社会环境的描绘同样细致、逼真,别有深意。 恩熙矛盾而纯粹、清透而混沌的少女形象是在特定的家庭背景和社会语境下构建起来的。 造成恩熙叛逆性格和忧郁气质的首要原因,无疑是她的家庭。

为了强调这一点,导演不惜花费大量的篇幅展示恩熙和各个家庭成员间的互动,也成功地营造出了全家人共处时那种紧张而尴尬的氛围。 在成长的过程中,对恩熙伤害最大也最直接的显然是哥哥泰勋。 他学习好,又是学生干部。 在父母看来,三个孩子里唯一指望得上的就是他。

这给了他欺负妹妹的底气。 正是因为有底气,他才敢一而再、再而三地打骂恩熙,变着法儿地惩罚妹妹。

甚至是在明知道妹妹面部刚动完手术的情况下,毫不留情地给上一耳光。

那么,对于泰勋的暴行,这对父母又是怎么做的呢? 他们什么也没做,只是偶尔敷衍地数落两句,不温不火,无足轻重。 在他们的默许下,泰勋日益变本加厉,恩熙也渐渐放弃了抵抗。 每每鼓起勇气告状,却被三言两语糊弄过去,恩熙暗淡的目光中弥漫着的,总是深深的无力。

问题的根源还是在父母身上,尤其是父亲。 事实上,这是一个典型的为父权阴影所笼罩的家庭。 表面看来没有一丝裂隙,内里实则布满数不尽的淤青。 片中,泰勋虽然动不动就对妹妹耀武扬威,但在爸爸面前却始终低眉顺眼,一言不发。

妈妈也一样。 至于不受偏爱的恩熙和姐姐,就更没话语权了。 某种程度上,姐姐比恩熙还要可怜。 没考上重点高中,爸爸嫌她丢脸;隔三差五逃学,回家又得罚跪。

她是这个家里最屈辱的人。 所以不论是在餐桌上面对父母,还是当与妹妹对视,亦或是窝在床边独自失神,她的疲惫和空虚都表露无遗。 你会发现她的眼里已经不剩什么神采了,可她明明还很年轻。

因为长期遭受父权压制的关系,这家人只要聚在一起,看上去就永远死气沉沉的。 尽管当恩熙被告知手术可能导致面瘫,爸爸哭了。 对于泰勋的会长竞选和升学考试,家人也表示支持。

可相比平常人家,他们之间的气氛总有些许的微妙,给人的感觉怪怪的。 就好像这五口子只是被动地接受着名为“亲情”的纽带的捆绑,很疏离,很勉强。 在这样畸形的家庭里,每一个个体、每一段关系都深受其害,无一幸免。 恩熙的妈妈自然也不幸福。 对于丈夫有外遇对象的事实,她心知肚明却视若无睹。

为了三个尚未成年的孩子,也是为了夫妻共同经营的店铺,她所能做的就只是睁一只眼、闭一只眼,下不了狠心戳穿。 “床头吵架床尾和”这句俗语也被这对夫妇表现得淋漓尽致。 头天晚上还破口大骂、大打出手的两人,第二天就能乐呵呵地靠在一起看电视。 既然胳膊上还缠着纱布,之前的争吵,心里也一定没忘。

这种堪称荒谬的相处模式,到底该怎样定性呢? 是貌合神离、勉为其难地搭伴儿过日子,还是不计前嫌,心甘情愿和彼此相依为命? 我想,应该是两者兼有。 成人世界不就是这样吗?暧昧不定,模糊不清。 人们从不断然诀别,但也很少袒露真心。

小孩子眼里的荒谬,对大人来讲,根本不算回事儿。 可以说,恩熙一家就是许许多多韩国普通家庭的缩影。 父权倾轧的不只是一个女人和三个孩子,更是整整一代人。

智淑在家里也经常挨揍

智淑在家里也经常挨揍就连掌权的父亲自身,也是被父权社会操纵、摆弄的牺牲品。 从这个角度来讲,韩国和中国的社会现状多少有些相似。 所以,除了父权制度,想必影片对升学压力的生动叙述也能极大地引发中国观众的共鸣。

《蜂鸟》虽然是一部韩国青春片,但它所囊括的层层表述,在我们生存的这片土地上同样具有高度的普适性。 开篇已经说过,恩熙是一个再平凡不过的女孩了。 所以,她的这段青春岁月里,也几乎不存在超乎常人经验范围之外的东西。 令人窒息的亲情,变动不居的友情,摇摇欲坠的爱情,全都截取自生活本身。

在这部电影里,你没机会经历一场荷尔蒙驱动下的冒险,也不可能完成那些现实世界里兑现不了的梦。 因为它只是带你探进生活的里层。 在欲望、本能、欢愉、痛楚中逡巡,体味青春的迷茫,感受成长的阵痛。 这份返璞归真的质朴和不加矫饰的坦率,才是本片区别于当今市面上大多青春片的关键。

在平凡之中挖掘非凡,制造奇观,固然好看。 但有关「真实」的复述和再现向来不可或缺。 哪怕「真实」再丑恶、再残败、再不堪,至少,这重讲述不会轻易被时间推翻。 而且,它终将构成我们时代的重要一面。

关于这部写实的影片,唯一抽象的就是片名——《蜂鸟》。 蜂鸟体型极小,而且为了采蜜,只能通过高速地振动翅膀悬停在空中。 这倒很像片中恩熙的处境:进退两难,腹背受敌。

但命运是不可趋避的。 所以对于必须拼命挣扎,一刻都不得喘息的恩熙而言, 最好的祝福大概是,多采一些蜜。 如果可以,别错过沿途的每一丝爱与甜蜜。

*本文作者:kiwi

两个月前买的杂志,当时读了这一篇采访很喜欢,就开始翻译。但是因为课业繁重,今天才翻完。之前浏览过豆瓣现有的关于这部作品的采访,觉得这一篇有很多新的内容,所以想和大家分享。侵删。

——《蜂鸟》是一部融入了导演您自身经历的作品。被问及它的拍摄契机,您在接受韩国媒体的采访时,曾说:“我二十多岁的后半段在美国读硕士时,总是反复梦见初中那三年的情形。我想,这是当时没有解出来的作业(留给了现在的我),于是开始自我反思。”您说的“作业”是指?

金:我们长大成人后,总是理想化地认为“小时候真好”。我想不仅是韩国,这是一个全世界的普遍现象。我遇到的很多人都说,“长大了就不会有朋友了”“小时候的朋友才是真朋友”。但我反而认为,现在是我最幸福的时候。我小时候有很多不好的回忆。比如说,在学校也好家里也好,小孩子都有很多不得不忍耐的事,这些都是我的压力。在韩国,特别是90年代,其实现在也是如此,对女性有很多歧视。我想作为生活在这样的时代的韩国女性回顾一下90年代。

其他很多国家都和韩国一样,总是嘲讽初中生这个年龄层。韩国和日本有“中二病”这样的词,美国也有“初二综合症”这种词。我们一边理想化,一边讽刺。我觉得这个年龄段很有意思。所以我想试着用电影描述一下真正的初中时代,描述一下那时真实的情感。我时常遇到一些成年人,他们没有把小时候做过的事再好好做一次,通过追忆来疗愈自己所受的伤,所以即使长大了,他们心中也残留着中学时的自己。当然也许我就是一个那样的人。承受压力,心理状况不稳定的时候,回溯到孩童时代未曾得到解决的问题上,然后再返回现在。所以我想再一次体验一下、消化一下当时的情形。我在制作《蜂鸟》的过程中才知道,原来有很多人和我一样,心中遗留学多尚未解决的问题。我想,可能也有很多观众在等待一个讲述那个时期的故事。如何看待私人的东西和普遍的东西?如何把握那个时代的韩国社会?我画了很大一张饼,想做一部把社会和个人结合起来的作品。

——为什么把主人公设定为初二的学生?

金:比如很多国家都有“中二病”“初二综合症”这种说法,所以我觉得可能在哪里这个年纪都是有些朦胧,有些微妙的。初一的时候刚入学,还什么都不懂。但到了初二可能就会树立起一些防范,或有些许改变了。初三因为以中考为目标,所以和前两个年级又是很不一样的。韩国不知道从什么时候开始,也用“中二病”这个词来揶揄他人,我觉得这是一种压力。明明大家在初二的时候正应该是感到悲伤、孤独、迷惘的年纪,却在长大成人后假装没有过那些感觉。所以我想好好捕捉一下当时的感情。我想通过初中生,或者说被无视的那些孩子和他们周围人的视角,真挚地凝视那个年纪的孩子的感情。然后,再一次和当时的自己的情绪相遇,和它们和解。我做完这部电影后,心中的积郁荡然无存,豁然开朗。当然,电影的制作过程是很辛苦的。但对于人生来说,是一份很有意义的工作。

——《蜂鸟》的故事背景设定为1994年。当时韩国是军事独裁时代,1988年举办了奥运会,1997年又经历经济危机,我在日本也知道,这个时期韩国发生了很多事,1994年就是夹在这些大事之间的一年。这一年对导演您、对韩国的人来说是怎样的一年呢?

金:我比主人公恩熙小一岁,当时在上初一。我把故事设定在1994年,最大的原因是圣水大桥在这一年垮了。这给尚且年幼的我以及我周围的朋友们都带来了很大的影响。地理位置上我家就离圣水大桥很近。这起事故对住在韩国其他地方,比如釜山、济州岛等地的朋友们来说,就只是一个新闻,但是我却受到了很大的冲击。后来三丰百货倒塌,我朋友的姨妈因此去世。我始终无法忘记朋友哭泣的背影。88年举办奥运会后,韩国一直处在发展的中心。这些事件却象征着韩国社会的轰然崩塌。

我想把《蜂鸟》拍成少女恩熙的成长故事,同时也是韩国社会的成长故事。恩熙经历了内在的,或是家庭、学校的各种各样的“崩坏”。电影如何把这种个人的“崩坏”和桥的物理“崩坏”,也可以说韩国社会本身的“崩坏”结合起来呢?探究这个结构,把个人的和社会的交织起来的过程是很困难的。我研究了很多,读了很多相关的书,做了很多准备。

——从您开始有了想法到电影制作完成花了七年的时间呢。构思、研究等很花时间吗?

金:准确地说,花了五年左右。2011年冒出这么一个想法,2013年写完剧本的初稿。其实这期间我也在做别的工作。为了维持生计在大学里讲课。《蜂鸟》没有得到企业的投资,是靠政府的补助金拍完的。但是从一个单位能拿到的补助金很有限,所以就从很多地方一点一点地筹钱。结果等筹集到八所单位的补助金花了很长的时间。我也曾给投资公司寄过剧本,但是因为这是一部没有商业元素的作品,所以都被投资公司拒绝了。

——您在自上而下观察、描绘中学时的社会情况,搜集资料作为参考的过程中有遇到什么困难吗?或者在调查过程中,有什么新的发现吗?

金:我虽然亲身经历了1994年,但也记得不是特别清楚了。为了考证那个时代,我认真学习了包括小道具、美术等在内的东西。在此期间我看到了圣水大桥垮塌的照片,很受震惊。明明是几十年前的事,但在网上搜出那些照片时,我还是感到迷惑不解。我很吃惊,“明明过了这么久,但身体还是会记住心里的伤。在日本的话,也许也会有听到地震海啸,身体出现应激反应的情况。很多疑问渐次涌上我的心头,“如果不是当事人的我都会有这样的心情,那那些因为这次事故失去家人、朋友的人又会是怎样的感受呢?对于韩国的每一个人来说,这一天一定都是在心里留下伤痕的。最终我们可以消除这份伤吗?”

——您在描述经济发展的后遗症给韩国人带来的共通的伤痛时,也涉及到一些对以父亲为中心的家庭关系的反抗,可以看出一些女权主义的思想。您是特意把女性特有的问题当作主题的吗?

金:我不认为电影是政治宣传的工具。带着某些思想或目的去拍电影,电影就会变得俗气,变得像教科书一样。事实上,我从未想过要把《蜂鸟》拍成女权主义电影。但是,也许因为我自己从二十多岁开始成为了女权主义者,读了很多相关书籍,加入了一些小组,也借此认识了很多朋友,所以可能作品中自然而然地就反应出这些思想。女权主义者如我,也不可能拍出歌颂父权制、赞美大男子主义的电影嘛。(笑)

让我比较意外的是,观众们震惊于“这部电影里女性好多”。我很吃惊大家有这样的反应。因为在我的人生里,激发我的总是女性,她们对我来说充满了魅力。我的周围有很多复杂敏感的女性,她们教给我很多很多东西。所以我觉得我只是自然地把自己周围的女性的形象,或者我自己的价值观投射到了这部电影里。观众们“有很多女性真好”“惊了”等等感想,让我重新意识到电影里女性主人公很少。

回顾过去十年的韩国电影,女性大多以辅助性的角色、性感的角色登场,且都是美女。在四个男性中,可能只有一个女性。女性只是次要角色。所以我发现,没有电影在描绘女性。

——我觉得在恩熙身上可以看出您中学时的样子。而且,在恩熙信赖的汉语老师英智身上也可以看出您现在,以及那些您憧憬的女性前辈们的影子。您是如何描绘英智的呢?

金:观众们看了电影有各种想象,我觉得每个都是正确答案。电影有各种各样的答案,这与制作者的意图无关。不过《蜂鸟》承载了我各种各样的样子。比如,恩熙的爸爸和哥哥是父权制的,我自己的一部分也是如此。有时很利己。我想每个人都是如此的。恩熙的男朋友性格优柔寡断,我自己也有类似的地方(笑)。而且我也像喜欢恩熙的学妹友莉一样,曾有过被同性吸引的瞬间。在这些多姿多彩的角色中,我最喜欢恩熙和英智,所以把她们当作故事的主线来描绘。电影的创作者常把自己的视点投射到电影的角色身上,我把我的心情托付给英智,想通过她的台词表现出来。比如,英智最后的旁白说“世界真是神奇又美丽”,我想通过这句话说的是我通过年龄增长越来越深刻地感受到,“生活中既有悲剧发生,也会有那些让我们感受到生命的价值所在的美好事情”。

观众们也很喜欢英智这个角色。其实在写剧本的时候,我还挺担心英智这个人看上去会不会太理想了。但是大家看了电影都说“英智看上去很强势,内心却没那么坚硬,这点很好”,听到大家这么说我很开心。扮演英智的金玺碧演员经常出演洪常秀导演的作品,演技细腻娴熟,正是有了她英智这个角色才活了起来。

——导演您是1981年出生的吧。您读过《82年生的金智英》吗?

金:我还没读呢(笑)。拍《蜂鸟》太忙了,电影也还没来得及看。但总是听说这部作品,所以一直很想读。我想有时间好好读一读。

——《ユリイカ》的同事想拜托我问问您,“恩熙的妈妈的痛苦来自哪里呢?” 恩熙的妈妈和恩熙的爸爸一起经营小店,总是看上去很疲惫。这是令堂平日的样子吗?

金:也有一些我妈妈的影子。但我觉得普通的母亲可能都是这样。放眼世界,女性现在仍是二等公民,并没有获得平等。无论是养孩子,还是和男人一样在外工作,育儿和家务劳动主要还是由女性承担。

承担的工作太多,太忙,注意力就会减弱,精神变得游移。很多女性,尤其是一边带孩子一边工作的女性,都觉得很难把精力集中在某一件事上,因为不得不考虑的事、不得不做的事太多了。这是我小时候发现的一边工作一边带孩子的妈妈们的共通点。和她说话,她要不就是没听到,要不就是答非所问。我当时觉得太奇怪了。但是长大后我就明白了,这和女性遭受的不公有关,女性要做的事实在太多了。而且,劳动如此繁重,收入却那么少。尤其是做家务并不能得到任何报酬。在电影里也有无论恩熙怎么呼喊妈妈,妈妈也没有听到的场景。很多女性看了这个场景都说“我妈妈也是这样的”。为了让电影展现大家共同的经历,我确实下了些功夫。可能运气好的孩子也会得到父母的很多关注,但是普遍来说,孩子和家人之间是有很多问题的。所以目前为止也有很多作品以此为主题。

我通过初中生的视角描绘了孩子在家庭关系中敏感地察觉到的孤独、虚无等感受。比如,恩熙在外面呼叫“妈妈”的场景,我是把此时设定为妈妈的休息时间的。因为妈妈在家里必须一刻不停地做家务,一点休息时间都没有。家,对于父亲来说是休息的场所,但对于母亲来说却是劳动的空间。对于母亲来说,“家”之外的场所更闲适。所以这是恩熙的妈妈从自己家里走出来,脱下母亲这个面具,自己和真正的自己对话的场景。也可以说这是妈妈最健康的样子。但是恩熙不明白那样的妈妈的心情,所以感到很不安。我想给大家看看这两种情景并存时的样子。恩熙可能现在还无法理解,但十多年后自己当了妈妈可能就懂了。

——恩熙脸上长了脓疮,爸爸陪她去医院时突然哽咽,哥哥也在饭桌上突然哭起来。我对此印象很深。您为什么要拍摄男性流泪的场景?

金:虽然这部电影把男性描述为父权般的存在,但我希望大家不要把他们看作恶魔或是加害者。这种父权特质,其实来自脆弱。我觉得最弱的人才会变得暴力,想要去压制对方。觉得自己很幸福、自信的人,没必要欺负别人,他们会很自然地表达感情。我尊重女性的理由就是,女性会很自然地通过流泪表达感情,不会觉得向对方表达爱是什么羞耻的事。

与此相反,父权制下的男性们则被禁止流泪。如果两个男生一起去电影院,就会被大家笑“哪有两个男的一起去电影院的啊”。因为我们的文化告诉我们“男人之间表达感情的话,就像小孩子一样”。男性无法表达自己的感情。虚张声势般用不那么亲切的称呼喊自己的家人,或是突然哭出来,我觉得这些都是父权 制下男性的特征。

但是,我并不是想表达“男的都是傻逼”这个意思。我想用人的视线来描绘他们不堪一击的脆弱。我对我的每个角色都充满了感情。让大家看到爸爸和哥哥哭泣的场景,而不是让他们成为恶魔,我觉得这样角色才更立体。韩国女性们看了这个场景都开玩笑说“人间真实”。好多人都以批判的口吻说“恩熙脸上长了脓疮,明明该担心自己女儿啊,安慰女儿说‘没关系’,她爸爸竟然哭出来”“我身边也有不会看眼色的男的”。我对这些批评也有同感。但是我想描绘的其实是脆弱,我认为这才是人类的样子。我并不认为男性在父权制下真的握有权力。实际上正是因为他们什么都没有,所以要去压制别人。我想表达的是这个。

——电影里有恩熙被学妹有莉表白的场景,这对于初中生作为主人公的电影来说是崭新的设定,但其实青春期常常会有这样的事。请说说您设定这个剧情的理由。

金:我并不想把恩熙设定成什么社会楷模。韩国社会对女性是有特定的期待的,如果说90年代的中学女生的话,就是可爱啦,纯情啦这种。其实现在的媒体中的形象也是这样。我不怎么看韩剧,就是因为韩剧描绘的女性形象并不是真的人类。我想看不那么可爱不那么漂亮的人物形象。现在社会在变,电视剧里登场的女性也多少有些变化。但是,现在媒体给我们看的依然还是理想化的女性形象,特别是男性向往的女性形象,那种可爱的、什么都不懂的女性。我想通过这部电影展现不是那样的、真实的女性。看了《蜂鸟》的韩国女性们发现,恩熙的表情和自己初中时一样。特别是恩熙落寞、茫然时的表情,和很多女性初高中时常有的情绪重合。

还有一点是女校的同性恋风潮。女性的性取向其实是流动的。初中、高中的时候会憧憬帅气的学姐。虽然大家都不会公开承认,但私下问的话,就会发现大家都会这样。有关这点的小说也很多。我想通过这个电影表达初中女生们的真实经历。让我觉得不可思议的是,有很多人看了电影竟然觉得有莉只是恩熙的学妹。但是她们明明就是在谈恋爱。我把恩熙写成双性恋,是为了展现她的自由、她的流动性。

——请说说您喜欢的导演。

金:我喜欢台湾的杨德昌,喜欢他的《一一》。韩国导演里我特别喜欢李沧东。我还非常喜欢郑在恩导演的《猫样少女》,这部作品对我影响很大。

——和《蜂鸟》设定的1994年相比,现在的韩国经济更发达,也可以看到女性的生存方式发生了变化。导演您觉得这26年间,韩国哪些地方变了,哪些地方没变呢?

金:当然我肯定韩国社会在朝着好的方向变化。但女性的人权(困境)没有变。这不仅是韩国,全世界的女性都没有得到公平的对待。我觉得作为拍电影的人,应该直面这个问题,让它明了。除此之外,很多成果正在通过努力实现,尤其是文化方面,我也受到很多启发。