老幸运 Lucky(2017)

简介:

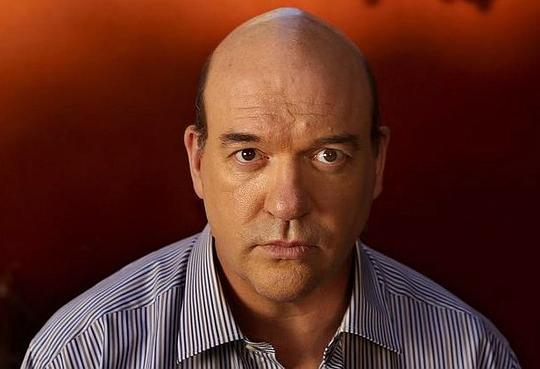

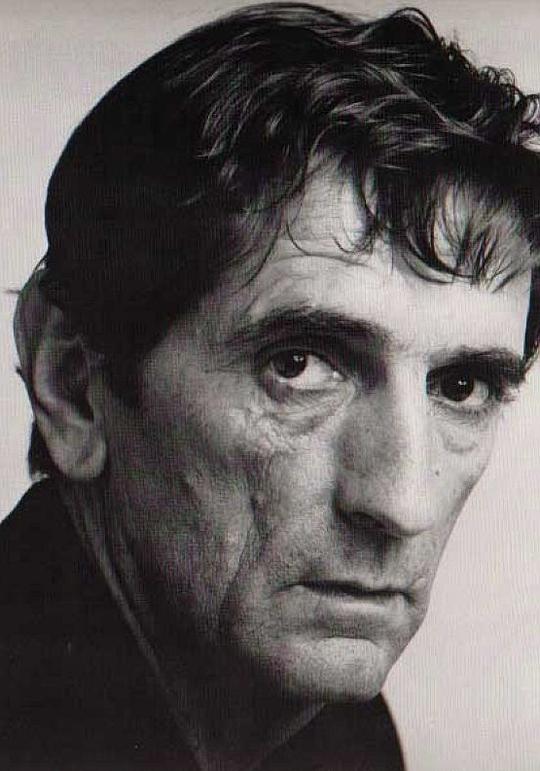

- 故事将围绕哈利·戴恩·斯坦通饰演的90岁高龄的无神论者的一次精神之旅展开。大卫·林奇、朗·里维斯顿加盟出演。影片将于今年西南偏南电影节期间亮相。

演员:

影评:

- 今年暑期在洛迦诺电影节备受关注的影片《老幸运》看点有很多,这是演员约翰卡洛林奇的首部导演作品, 哈利戴恩斯坦通老先生的遗作,加上有大卫林奇的客串等等。可真正让我决定落笔的原因说起来奇怪,是其超越了电影内容,将形式意义与自由精神揉搓到一起并放在人物人生终点来审视的角度 。

影片的文本来自于真实人物的改编。斯坦通是参加过二战海军坦克登陆舰的老兵,重度烟瘾者,填字游戏爱好者,以及婚姻感情中的独行者。这些故事都被反射到了影片中lucky的角色上,剧本是好友(Logan Sparks, Drago Sumonja)依照对斯坦通的了解所临摹完成的,让这位生活中将自己排斥于任何机构之外,演了一辈子配角的性格演员,(临终前)主演了一回自己。

其实,《老幸运》的架构不单单是斯坦通生命时刻再现的场地,它在跳出了经典好莱坞电影对角色动机,因果关系,封闭式结局的套用的同时, 又划清了与艺术电影的界限。导演并没有在他的处女座中树立导演创造风格(Auteurism), 而是将注意力放在“幸运”的感念上,使故事被交待的规规矩矩,同时又余味十足。故事表达出了一个美式交往中即封闭又开放的空间格式,各个社区群体相处融洽又互不干扰的微妙平衡。在这些空间当中穿梭游走的lucky试图将它们粘合起来拼成一个自身可以接受的自由乌托邦。而当lucky与死神擦肩而过之后,开始相信死后没有灵魂,只有黑暗。这种思想一方面来自于对死亡真正意义的恐惧;另一方面,来自于无神论者对本我的坚持。如果世上有灵魂,那自己的灵魂也就被剥夺了唯一性,这也许是这位无神论者对于超体最后的执拗。由此看来,影片试图摆脱先在形式的干扰,努力将重心放在人物上。

《老幸运》对这位现实人物的捕捉脱离了传统叙事模式对角色的刻意捏造,转而在一种极度静态的仿真实的片段中,通过对影片形式的把握来达到人物描写的目的。影片像很多纪录片为了追求启人的故事而向那些无法捕捉的,随机的真实事件妥协一样,重新摆设了现实,以同样的原料使现实再次发酵。也因此,这是一部“虚构电影形式”受到挑战的影片,它在逼近纪录片定义的终点前踩了一脚刹车,以一个非传记片,非记录片的形式去描绘一个真实人物。在学院派的角度上,虚构电影是一门通过机器来让观众将意识投射到被观察客体的艺术。可是片中极度缺少角色背景的交代,lucky可谓是一张无法被阅读的白纸,加上大体故事情节被lucky重复的例行活动所支撑,叙事结构上内外在冲突的缺失限制了故事的起伏,不具有激发观众的刺点,这些静态元素使得这个被研究的客体逐渐脱离允许意识投射形成的模版。当没有了对角色捏造的外力, 观众更难对客体投射意识,只得作为银幕背后的观察者,思考者,而非幻想者。某种意义上讲,这是电影描写人物的最佳方式。观众不再去融入角色的处境,仅是在现实的顿悟中身怀感激的面对一场人与人的巧遇。

这种类纪录片的形式早已忽视了摄影机暗箱的存在,从而追求了早期戏剧思想上史诗剧场(Epic Theatre)的艺术形式。“斯坦通对摄像机根本就不感兴趣,他知道它在那,但他做这行太久了早就把它遗忘了。”导演在华盛顿时报的采访中如是说。暗箱的存在不仅被斯坦通无视,也被影片的表达内容所屏蔽了。罗兰巴特在《明室》中打过一个比喻,摄影师在为自己拍照的时候,自己从镜头前的主体变为了照片中的客体,这种自身的转变如同经历死亡,成像的瞬间自己仿佛变身为了幽灵,而无论摄影师如何用手势指导“我”的身姿,那装腔作势的样子就像在自己的身上涂防腐剂一样滑稽。当然,像斯坦通这样的末年职业演员早已习惯被成像到胶片上的过程了,也更习惯自己的“幽灵”被公众拿来观赏批判。我只在想,在影片的制作中,暗箱的作用就如同为“幽灵”涂防腐剂一样讽刺。哪有人会去指导九十岁的斯坦通如何在镜头前表演斯坦通自己? 在与戏剧的平行对比中,暗箱作用的消失把这部影片推向一种无虚构现实的空间中,把怀疑的悬念扼杀在了现实主义与舞台的无缝隙之中,使影片的艺术形式走近了与史诗剧场的距离。加上之前提到的,影片将观众放在纯观察而非代入的角度,其产生的疏离感也正是其思想的本质内容。

影片毫不晦涩的用美国历史为故事镀了一层老派的韧性,内在探讨的实质却是自由等量齐观的价值。片中客串的大卫林奇延续了自己荒诞的风格,在独白中讲述了一个对自己人生产生影响的宠物乌龟罗斯福总统的“越狱”故事 。在这种看似荒谬好笑的命名及事件下,隐藏着一幅40年代初寻求自由的美国风情画。作为一个仍在经济恢复中的多元化民族,美国人民在德意日对内外种族,太平洋军事的压力下,一反一战时期对于民主安全的中立言论,打出了为了人性自由而参战的口号。影片以二战元素为时空跳板,从一个追求自由的国家到曾经为之而战的老兵,最终抵达的是人心。这股在生命的重量下跳动的精神才是真正支撑影片的龙骨。个体自由观念承载着具有历史性的集体经验, 在电影的放大镜下被解剖分解。 而让一个在电视采访都叼着烟的老爷子来通过吸烟打破酒吧传统,诠释自由与灵魂可能再合适不过了。纽约时报对其关于无灵魂的演讲也是赞不绝口,考虑到这是一个出自一辈子都在演着拥有鲜活灵魂人物的演员之口。

自由是一个大多数电影都尝试过探讨的主题,因为它意旨许多感情产生的前提。此处的自由并不指肉体的自由,也非人性的自由,而是一种被给予的诠释自我的自由,一种后出现的选择性自由。 将这两种自由的冲突拍的最好的当属小林正树的《人间的条件》系列,在传统意义上的自由被军队压榨的极端框架下,对人道主义的坚持赋予了角色选择自己的机会。不同于传统自由广泛的指代,个体生命意义的自由具有自我的唯一性。在尼采看来,后者自由的结构是在人性道德的价值理想维度内实现自我超越的境界。的确,这种自由藏匿在人性的内容里,而当电影作为一种艺术形式集中的去钻研人性维度中一面切片的时候,自由那种点燃了灵魂似的香气终井喷出来,溅在银幕的机构上,穿浸于集体意识形态的熔炉里,使闻者窃取生机,兴奋的发抖。

如同一开始所说的,是斯坦通演员的特性给了以上讨论所有的可能,而导演的电影美学只能遗憾的作为容器为其装饰保养。这种分析方式的确一定程度站在了电影内容之外。可是在这样一段极具记录性的影像面前,导演对电影语言的谨慎选择就是对电影人文记录形式的完善。其大胆的撕裂了时空,匿名的勾画了一片安静真实的沙漠。在上面,结尾斯坦通与罗斯福怀着对自由的信仰,迈着随性的步伐,姿态恐怕只能用优雅来形容。

原作者 刘正一

本文首发于深焦DeepFocus公众微信号 - Lucky ,funny。

很喜欢这部电影。

节奏是只有带着岁月痕迹的老人才能hold住的那种舒缓,稳稳的,缓慢却不让人乏味。

看片时候很多个瞬间不由自主思索起生命的意义,但并不愿用“生命归于虚无,我们要微笑面对”来总结陈词。总觉得有些过于矫情,不像那个耿直到底怼得人无话可接的老Lucky,也不像那个明了“lonely”和“alone”并非等同的老Lucky。

喜欢跟海军陆战队老兵畅谈的他,喜欢跟来访女子一起看电视瞎聊的他,最喜欢生日party上一本正经开口歌唱的他。想想一个人的一生是否就是这样,日复一日和某些人相遇,偶尔遇见一些新伙伴、新事物,纵情一下,又回归自己的日复一日。

跌了一跤之后的老Lucky说他怕死,但结尾处微笑的他给人的感觉却毫无恐惧。就像医生描述“变老”时无所谓的口气一样,整部片结束,“变老”似乎也不过意味着简简单单生活下去——still alive,still funny.

- It's all going to go away, you, you, you, you, me, the cigarettes, everything, into blackness, the void. You're left with un-guts.

What do you do with that?

What do you do with that?

You smile.

看过那本《相约星期二》,我觉得这两部作品都是讨论生命意义的终极答案。面对生命不能长久,所有都将消失于尘埃的本质,我们能做的最好的事情就是接受。

而生命的有意思之处,或者叫做“生命的意义”在哪里呢?就是快乐地接受。因为当你没有绕弯子地有种正面面对生命的态度,那将是最美好最快乐的事情。

不是吗?生命中从来没有来不及这一说。因为直到生命无可挽回地将要失去时,人还可以改变着自己。——《相约星期二》 全片给个3.5吧。 一只(位)活成精(神)的老乌龟在走出家门遁入山林(或根本就直接化身成一株仙人掌)前,参出的几个生活小话头。 印象最深的一个:面对早晚归于【虚无】的现实规范(比如在人家的地盘里不许抽烟),最好的也是最后的接受是什么?老乌龟答:一笑。 总之一不小心,导演就会弄出点禅意来冒一下(是不是受了林奇大仙儿的点拨?),身为观众,每每看到,怎好意思不提前会心莞尔下呢?酸了。。。