爱子 애자(2009)

简介:

- 一次意外让年幼的爱子(崔江姬 饰)不仅失去了爸爸,还失去了妈妈(金英爱 饰)对她的疼爱。妈妈对稍有残疾的哥哥的偏爱使得中学时代的爱子性格叛逆古怪,不过这位天才少女以她出众的文笔还是赢得了很多人的喜爱。成年后的爱子只身在首尔打拼,虽然已经29岁了,但她的性格却丝毫没有改变。没日没夜的笔耕只能维系基本的生活,与妈妈的关系则更让爱子头痛。此时正处于她事业发展的关键时期,可是妈妈的旧疾偏偏这时复发,无能的哥哥完全不能指望,爱子只能自己来照顾妈妈。这对冤家母女如今被迫形影不离,自然冲突不断,可是母女俩居然习惯了这种对于彼此依赖。

演员:

影评:

- 少年爱子身上有一种硬鼓鼓的二劲儿:男孩子性格、青春期叛逆、一副好拳脚,外加绝佳的文笔和才思,所有的菜几乎都全了。差点漏了,爱子还有一位全才型老妈,老妈对爱子下的结论很精辟——把这丫头扔到沙漠中她自己也能挖井找水吃。但是,老妈做事就不是太公道,头脑明显不灵光的爱子老哥被送到国外留学,爱子却只能被拖回家干瞪眼。于是,搞怪、叛逆、被老师揭穿,被老妈修理,未能留学的后遗症像死循环一样,周而复始,喜感十足。当爱子额角贴了膏药,无力得歪在课桌上侧过脸,我心中略微动了一动,真是眼熟。

没办法不熟。好像都被抱怨过怎么总也长不大,怎么就没个大人样,然后,突然有一天,你发现自己不但长大,几乎开始飞速变老。好像爱子,和街头挑衅的小太妹短兵交接,虽然年纪长了拳脚依然了得,但是在拘留所里却更加丢人。她已然是大人,没有人再担待她的自尊和体面,更惨的是,年纪一把了,真的犯了事,能捞她出去的人,依然是她的老妈。老妈老矣,却眼明手快,心思细腻,在和解协议中,面对对方的敲诈,四两拨千斤地诈了回去。爱子不服气都不行。

爱子没有工作,没有婚姻,有的只是写成堆却无法出版的小说稿。也算有一个帅帅的男友,但人家逮着机会就偷腥,露馅后还擅长作深情无辜状为自己打圆场。闹心的不只男友,还有家庭。因为老哥要结婚,爱子被勒令回家,老妈和老哥都给脾气生猛的爱子打了预防针,一定要和新嫂子看对眼。看了,果然对眼,新嫂子原来在中学时也是太妹一名,不但和爱子是死对头,还货真价实地对掐过。为了让婚礼和谐地进行下去,爱子收了老哥无数的封口费,新娘子则受了无微不至的安慰:根本不用理会小姑子,她就是这个家族里一异类。然而,婚礼还是因为爱子的精心准备,有了异常热烈和特别的高潮,梁子结结实实地结下了。

爱子几乎有了一夜成名的机会。为了巨额奖金,她把新鲜出炉的书稿投给了颇有名堂的文学大赏,而且评委基本全票赞赏,离当选只有一步之遥。注意,是赞赏,而不是通过。最有决定权的编辑,寻了爱子来,生生揪住她的小辫子——爱子的新稿和她多年前参加写作大赛的作品有相似之处,换句话来说,爱子剽窃了爱子自己。很难说清这是吹毛求疵,还是刻意刁难,编辑的前一手是威胁,后一手是利诱,爱子可以获得大赏,却要把自己的名字署在无名写手发表不了的垃圾文上,用虚名做一个最廉价的广告。这,当然是一个交易。

爱子很愤怒,也很沮丧。她有的是才华,定不肯吃这嗟来之食;然而,这个世界的现实之处是,才华未必有用。编辑说得很直白,开罪了她,爱子可以不必在这个圈子混了。功成名就的希望突然破碎,现实的残酷冷硬让爱子有些寒心。

所有的不顺接踵而来,老妈旧疾爆发,老哥事业惨淡,新嫂子奉子成婚也快瓜熟蒂落,一切都需要爱子来打点,她尚不知道,人生中最艰难的日子来了。

在医院陪护的日子拥挤烦乱,爱子要利用每个间隙写字,老妈的病似乎不好不坏,没有实质的治疗,有的只是等待。真是可怕,当人衰老,需要依靠等待消耗珍贵无比的时光,来等到一个接受治疗的机会。然而爱子受不了,她太忙,太烦,太忍不住,既然无法立即手术,不如陪老妈回家待着。耐不住她的软硬兼施,医生同意了。但一切都没有好转,她担负的不仅仅是照顾老妈的责任,更是在守护一个风烛残年的生命。

母女二人摩擦不断。倔强通过遗传基因强烈的发挥效应,但老妈更胜一筹。爱子见识了老妈在工作上的执着、严格、一丝不苟,这些优点在俗世中体现出来,则成为严苛、不会变通、不给任何人留情面,人们敬畏老妈,却丝毫不尊重她,爱子觉得丢脸透了。老妈更是抓紧时间给爱子安排出路,没有工作,就来家里经营的宠物医院接班;没有婚姻,就立即安排相亲,管他三七二十一,抓到一个算一个。

母女二人的斗智斗勇,笑料百出又辛酸无比。她们当真都深爱着对方,却在无法控制的疾病和困顿中,以自己的方式,给予自己的爱然后又被对方拒绝。当相亲失败引发老妈爆怒,爱子几乎被撵出家门。于是,花心前男友以未婚夫的身份被爱子领进门,老妈和邻居通过一系列的望闻问切,作足‘丈母娘看女婿,越看越有趣’的全套手续。一切似乎和谐了。

不知为什么,痛苦好像从不曾是偶然,更像是一种必然。在某个紧急的情况下,老妈病危,生死悬于一线之间。爱子惊惧到极点,因为她的疏忽,没有随身带急救设备,她的粗心几乎害死母亲。她不顾一切,用一把小手术刀为母亲切开喉头做插管。鲜血溅到爱子的脸上,她仿佛经历重生一般,看见母亲获救。原来生命是有重量的,当它真正消失的瞬间,人一定会被那种巨大的空虚击溃。爱子在后怕和庆幸中,感到了失而复得的幸福,整个人的性情都柔软下来。老妈的身体状况终于可以接受手术,在国外生活的发小回国来渡婚前狂欢假,希望和欢乐慢慢回来了。

有的时候,最为困惑的是,不知道要如何跟随命运的节奏,前一秒也许还在随之起舞,后一秒也许狂追不及。老哥的生意濒临失败,独自跪在母亲面前,请求最后一次帮助。少年时听说书,到“一文钱难倒英雄汉”那一段,不胜唏嘘,年纪尚小,只懂了钱在某些关头是人的尊严。 而总有一天,长大成人,知道钱在某些关头可以救命。母亲的选择,从来就没有很多。舍弃和保全,天平的两端根本就不是一回事,但是,把母亲的爱放在天平之上就是亵渎吧。

生活再次像一团乱麻,需要理出头绪。爱子黯然关闭了老妈的宠物医院,几只老弱病残的动物却无处安置。几乎是一闪念,爱子取出药剂,想要帮它们安乐死。看着小狗亮晶晶的眼睛,爱子终于崩溃,放声痛哭。在爱子的生活中,大大咧咧是她的态度,也是她的盔甲,她觉得自己足够强势,可以应对一切,但是,亲手扼杀一条生命,她真的做不到。这把她隐藏在深处的柔软和单薄,全部释放出来,让她知晓自己没有办法面对丧失母亲的苦痛。人也好,动物也罢,生命最终的归宿,从某种程度来说是平等的。而我们引以为傲的坚强,也会在死亡的考验之中,陡然脆弱。

爱子去找男友,原来她真的爱他、在乎他,把他作为最可依靠的人。然而,她亲眼看清恋人和发小对于她的共同背叛。爱情、友情,这些生命中最为重要、最为美好的分量,瞬间消逝。她没有吵闹,没有停留,在阴冷的街道,独自感受重重打击下的失重人生。但,仅是口袋中一个老妈预先塞进的便条,就让她心中恢复暖意。因为亲人爱我们,因为亲人需要我们,这个世界的任何一条道路都适合让我们向着他们飞奔而去。

爱子终于在母亲面前袒露自己最直白的感情,她希望母亲选择手术,她甘愿忍受漫长的贫困,失败无为、清苦生活、避不开的屈辱、得不到的爱情,这一切的一切,在母亲的生命面前,统统不值一提,她所求的只是和母亲共度的未来时光,也许只有几年,也许更加短暂,但这是值得的,尊重生命而作出的一切努力都是值得的。爱子的整张脸,因为痛哭扭曲了,母亲终于同意了,她们依偎在一起,背靠着所有痛苦的岁月,内心终于融合在一起。

时间是这样一回事:无忧无虑,时光飞逝;苦苦追索,求而不得。总有一些事,来不及,追不回,再无机会。正如手术台前医生的无奈感叹,老妈脆弱的脏器和血管,已经无法接受治疗,命运的最后一站,只余等待。而爱子所能做的,是陪伴老妈一起等待。不再有未知的忐忑不安,而是等待最终结果的颤栗,好象等待夕阳西下却再无日出,好象等待江河东流不再复返。爱子看着老妈一点一滴地准备着死亡,像筹备一场仪式,平静、安详、自然;然后,在忍受病痛和自我解脱中做出抉择。

她终于失去了她。

在母亲的葬礼上,爱子和母亲的灵魂两两相对,作最后的告别。这绝对是整部电影的神来之笔,我之所以愿意絮絮叨叨地记下这个漫长起伏、繁杂琐碎的故事是因为我折服于此;而多年后,若这电影留给我的印象趋于平淡,我唯一的记忆片段也必然只限于此。我终于明白,和亲人告别的时候,我们有的不止可以有泪水,也可以有调侃、淡笑、释然。死亡,是人生的必修课,我们需要学习绝望、痛苦、压抑,但所有学习的目的,在于接纳、包涵、消融。就如爱子,独自打扫母亲的故居,开始新的生活,母亲的那封‘遗书’,让她会心一笑,抬头仰望,蓝天白云、绿树连荫。

爱子有了个可爱的侄子,生命之环从终点再次跳到起点,让她露出童稚笑容。更为有趣的是爱子和嫂子终于联手恶搞,沧海横流仍不失太妹本色,让人爆笑之后无限安慰:她又有了新的亲人,而母亲的生命与灵魂,在她的身上延续下来——母亲,不曾离开她。

爱子出版了自己的新书,那些曾经爱过她的人、那些持续爱着她的人,捧着她的书,微笑地在字里行间之中,看着她如何在自己的心中开出花来。

是金子总会发光。这句话因为掺了过多的口水味,仿佛成为这个时代最为自欺欺人的乡愿。也许会人云亦云,但人们不再相信,不相信自己是金子,也不相信果真有发光这回事。然而你总会长大,从那个曾经的问题儿童,经历太多惨淡和疲乏、太多抉择和放弃,一步一步用自己的脚迈过关卡,一把一把用自己的掌拭去汗泪,最后成为你现在的样子。你不必向这个世界大声宣告自己是金子,也不必日夜祈祷光亮出现,你会找到自己的道路,发掘自己的内心,更爱你的亲人,以及成为你想要成为的自己。

PS:谨以此文送给考上博士的某人。 整理过去买的DVD时,

翻出来一部没听过名字的电影

在网上搜的资源都不太理想

要么没字幕,要么有字幕画质渣

看来真的是比较冷门

只好时隔多年再次用起了DVD光驱

感觉可能是最后一次用了吧

影片唯一的优点是表演

母女的性格塑造十分鲜明

女儿顽劣,急性子,对写作天赋异禀

然而一物降一物

母亲更加强势,不管是对工作还是女儿生活

想要掌控一切

从母女俩最初相互刀子嘴豆腐心的状态

到让人动容的生死离别

剧情和情绪大部分是靠生动地表演诠释出感染力

但除去韩国电影所擅长的苦情煽情

这对母女的内在情感逻辑实在拧巴

作为一部2009年的电影

可以想象,如果当时看,会不经察觉地为片中的亲情所感动

而以现在,2020年的主流思潮来看则感到不适

我们先来看看片中

母亲分别是怎么对待自己的儿子和女儿的

在学生时代,母亲把唯一出国留学机会给了儿子

归国后母亲卖地为儿子开公司

公司经营不善,母亲放弃自己救命的手术钱,想为儿子还债

而母亲得病后,儿子表示无暇照顾母亲

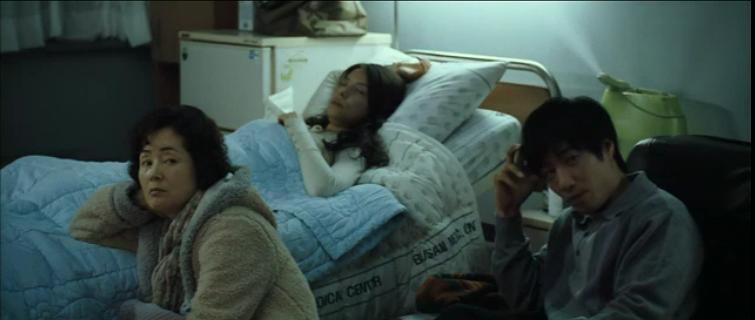

有个镜头把母子间的地位呈现的十分准确

母亲生病在医院

怀孕的儿媳妇和儿子一起来看母亲

随后女儿进屋探望时,镜头给到的是

儿媳妇躺在病床上,儿子坐在旁边的沙发上,

母应该是坐在小凳子上

而对于女儿

母亲几乎没有任何物质上的给予

母亲最大的心愿就是让女儿

要么找个正经的工作,不要梦想当作家

要么找个好男人嫁了

母亲为女儿付出的最大行动是

亲自为女儿挑选相亲对象

探查女儿男朋友是否可靠

为了和女儿增加交流,

母亲买了个笔记本电脑学打字

母亲生病后,最后是由没有稳定工作的女儿来照顾

如上所述

女儿和母亲最大的矛盾核心是儿女待遇不公平问题

这一点女儿在影片中几次三番提及

这个矛盾点的解决

竟然是靠在母亲一次次的病危下

女儿出于对失去母亲的恐惧感来自身消化

好像女儿只要知道妈妈心理是关心她的

其他的一切都不重要

在此还要提到一个隐情

影片通过插叙,讲述母亲曾经驾车载着一家四口不幸发生交通事故

导致父亲去世,儿子残疾(跛足)

由此情节可推断母亲觉得亏欠儿子一个未来

所以才会把自己的一切奉献给儿子

往深一些理解

母亲应该是最爱女儿的

但却是那种“视如己出”般的爱

所以要搭上女儿的未来一起赎罪

可剧情里没有在这一点上达到母女和解

总而言之,影片所呈现出来的情感逻辑是

母亲对儿女态度没有改变的前提下

女儿因为逐渐感受到母亲病情加重和心理上对自己的关心

化解了所有母女矛盾

最让我受不了的是结尾

母亲在生命的最后阶段对那起事故释怀了

女儿充分的感受到了母爱后放手了

母亲离世不久

女儿因为自己侄子的出生

和弟弟一家变得逐渐融洽

儿子得到了家里的物质

女儿得到了母亲的爱

真是相当的圆满

另外还有两条支线

个人觉得如果处理的更细致会让影片显得更饱满

女儿的职业是作家,有一条支线是其事业的发展

如果能在这条线中,尤其是女儿写的书中

多加一些女儿的心路历程,

或者和现实剧情相呼应的章节

会让女儿这个人物更细腻

母亲的人物背景是被僧人收养长大的孩子

时不时会去寺庙看望收养自己的尼姑

如果这条线可以加入一些母亲受到佛家的影响

也许会让大家更理解角色

其实换一种角度来想

不从母女情的角度考虑

这是一部特别具有讽刺意味的电影

母亲为了儿子决定去死

却被女儿感动的想活下去

女儿外在如此强势

最后还是要和弟弟和睦相处

仿佛继承了妈妈的意志

典型的东方家庭里那种无法逃离的亲情

可惜在讽刺这一点上

影片展现的不明晰

前半部夸张,纯喜剧感强,

后半部母女情明显是要主打感动牌

没有在家庭伦理上表现出更多的思考和展示意图

无法成为一部超越当时意识形态的电影

- 看完《爱子》后虽然没有热泪迎眶却鼻头酸酸的,更多想到我的母亲大人。爱子的妈妈为人强悍言辞刻薄开着一间宠物医院,而我的母亲大人快人快言开了一间私人诊所,这一类的女性有一个强大坚硬的外表,总是命运多舛。

爱子的妈妈总是担心女儿的学业、工作、感情生活,总希望爱子有一份稳定的工作,能与一位好男人结婚。似乎天下的母亲大人都为儿女们有操完不心,似乎天下的儿女们都不那么省心。爱子的妈妈从桌餐边滑落的那一刻起,爱子才深切的感受到妈妈可能很快就要离开自己了,那时起爱子希望陪着妈妈走完不多的日子。女儿的以前不知道,妈妈会这么快的离开。

记得去年母亲大人被邻居送进医院时,等我第二天赶到医院时,亲爱的母亲大人脸色惨白的躺在病床上,身上插着种着输液管。我轻轻摸着她的脸,发现她还是清醒我就安心了很多,但我觉得欠她太多了,她几次急于送医院就诊的第一时间我却都不在她边。母亲大人当你推进手术室时,我只能偷偷拿个小红包给医生,希望他能尽心尽力的为你治疗。

母亲大人躺在病床上出现大小便失控,我尽力给她周全的照顾,而母亲大人总觉得让一位男生来做这些事情。可能多少是因我不是女生,给母亲大人带来了不便和难堪。母亲大人请你不要在意这些,记得我上小学尿床,你不是一样原谅了我,没有一句责备,在你的宠爱中我无惊无险的长大,而母亲大人你的人生总在与各种癌症斗争。

爱子的叛逆桀骜不驯让爱子的妈妈头疼,而我的某些坚持也令母亲大人伤心,可能用一辈子都很难还清欠母亲大人你的。 - “我什么都没为你做过,怎么能让你走了?”

这部电影让我的头闷痛了好久,鼻子也不通气了。爱子,一个感觉没人疼爱的孩子,在她野蛮,怪异行为下是一颗纯净的找爱的心。爱子的妈妈,因为当年的车祸,一直自责,把更多的关爱给了伤残的儿子。纵使受到多大的创伤,还是一直幽默说笑,坚强乐观。

爱子妈妈是疼爱子的,即使把物质都给了哥哥,在心底还是最喜爱爱子。因为自责,因为善良的心,忘记自己把关爱留给了别人。

爱子,她抽烟,喝酒,打架,但她是一个纯净的孩子。她比那些所谓循规蹈矩的女子更纯洁。她用野蛮、坚强伪装的脆弱更让人心疼。

她们之间的爱,不多言说的爱,争吵的爱,让我的泪一再流下来。爱子对妈妈说:“我还什么都没为你做过,怎么能让你走了”,感同身受。又想起了我的婆婆,不让我看电视,不准我夜不归宿,吵我,打我,可是她走了,谁再真心的吵我,打我?我还没有长大,我想跟你在一起,我想挽着你的胳膊,我想跟你说说话,我想让你过得舒服······

做过一个梦,在梦里我变成5岁的样子,站在婆婆身边,看着她躺在那里,我哭啊哭啊,希望把她哭醒·······