宽恕 Miséricorde(2024)

又名: Misericordia

导演: 阿兰·吉罗迪

编剧: 阿兰·吉罗迪

主演: 费利克斯·基赛勒 凯瑟琳·弗洛 Jacques Develay 让-巴普蒂斯特·杜朗 达维德·阿亚拉 Sébastien Faglain 塔蒂亚娜·斯皮瓦科娃 Salomé Lopes Serge Richard Elio Lunetta

上映日期: 2024-05-20(戛纳电影节)

片长: 102分钟 IMDb: tt32085997 豆瓣评分:7.8 下载地址:迅雷下载

演员:

影评:

文 /

排版 /

全文约2100字 阅读需要5分钟

《宽恕》有着一个经典的吉罗迪式开头:通过车内视角,我们发现人物正驱车辗转于公路上。很快地,我们发现车内视点的存在恰恰是对这一男主角的观察者身份的揭示:在葬礼后的饭桌上,他难以克制自己的目光朝向他所渴求的单身伙伴进行打量,而且,多次踏入山林中却总是两手空空的他,似乎也不是和其他人一样是为了采菇,而更像是为了展开自己的观测。当然,这种观察与其说是呈现为某种POV镜头,不如说它总是表征为一种水平的视线,不管这种视线处在主观镜头还是客观镜头,也不管其处于特写还是远景之中。

然而,这一关于观察的母题在电影的后半段似乎被改变了——从与自己的儿时玩伴所发生的那场最终搏斗开始,男主角似乎就不再是一个观察者了。这种观察者的失位隐晦地体现在山林中那些类似的大远景序列镜头的细微变化中——与电影的前半部分不同,他开始缺席于那些景深镜头中。更直接地说,他的视线不再望向周遭,相反,从举起石头砸向昏倒在地面的玩伴时,他开始真正深陷于所处的这个闭塞的村庄中。这让我们想到,男主角和其所爱慕的对象第一次在后者家中喝酒时,后者表示,要找到牛肝菌(porcini)并不难,“只需要看看地面”(“just look at the ground”)。这句话简直就是一个“咒语”,毕竟,男主自从有了杀人动念开始,他的目光便总是被锁定在地面上,也正因此,对于如今的他来说,发现在其埋藏的尸体上所意外长出的菌菇,并不仅仅是凶手回访作案现场的结果。当然,这种转变所带来的不仅仅是罪恶果实与习得采集之间令人哭笑不得的荒诞组合,它同时也意味着“观察者-被观察者”的倒置所带来的生存危机——抛开片中神父这一近乎于上帝的无所不在的存在不说,男主角此时已经迟钝于周围环境的变化,无法像之前那样敏锐地发现尾随者的存在,相反,此时的他已经彻底被那些在暗处跟踪他的警察所对象化,因此随时可能因为罪行败露而受到法律的裁决。

与观察者身份的流转所相似的,还有告解室中所发生的关系反置:凶手成为了神父,而神父却成为忏悔者。这种反置并没有让那些本该有的思维与情感消失,而是让它们凭借着更强烈的复杂性而宣明了自身的存在。又或许,流转/反置本身就意味着双重属性,它将我们引向了它的近似物——男主角的身份:他有着孩童般天真的面孔,但又时常不像孩童那样坦诚,甚至充满了狂野与邪恶;他在某种意义上是一个归乡者,但很多时候又更像是村庄的闯入者。这种对立性有时候以“日与夜”的争斗形式出现:在男主角的脸上,摄影机不仅刻下了告解室中某种表现主义式的阴影,也捕捉到了悬崖上那束如同神迹的太阳光。在这部电影中,争斗总是赤裸而有力的,就像男主角与儿时伙伴的肉搏那样。因此,《宽恕》不仅让我们想到茂瑙,想到约翰·福特,更近地,它也许会让人联想到于伊耶-斯特劳布,因为在后者的一些电影里,充满物质性的对抗在某种意义上成为了日常与神话之间的桥梁,而这种桥梁恰恰也是吉罗迪试图在这部电影中找到的。[1]

《宽恕》本身也和它的人物一样具备着双重性,它更像是对吉罗迪不同前作的某种混合:它像《湖畔的陌生人》(L'Inconnu du lac, 2013)一样将性欲望和凶杀进行元素并置,又与《跟我走吧》(Viens je t’emmène, 2022)一样牵涉到社会政治(尽管它没有以一种特别激进的方式呈现这些);它将《湖畔的陌生人》的自然性或者说原始野性(暴力与绝对黑夜的共通)与《跟我走吧》的荒诞性(巧妙情节下暗藏的)相叠合,最终成为了黑色电影与闹剧的混合变体。在这部新作中,我们似乎并不知道这座村庄是否足够现实,而只知道它像是一个永远无法逃离的地方;我们也时常不知道真正的时间,数字时钟的亮光如梦魇一般,总是把我们带回到凌晨的可怕循环中;我们也不知道人物在童年与此刻之间所发生的个人史,那些关于它们的描述不仅是碎片式的,而且总是存在这样或那样的矛盾。这种架空也许是为了让电影本身双重性的展开拥有足够的空间,又或者是为了让我们注意到真正明晰的东西:不同于主要人物的身份属性以及电影表面的扑朔迷离,欲望不仅是男主角的动机——对那位多年未见的伙伴的身体渴望驱使着他留在村庄中,甚至驱使他依赖于激情去清除其实现欲望所面临的障碍,而且也成为了电影本身的动力机制——不仅男主角与那位激愤者的欲望斗争必然演化为恶战甚至导致死亡,其他人对男主角的欲望又庇护着男主角免于世俗法律的惩治,将其继续圈置于村庄中。

回过头看,这部新作以一种似是而非的方式与宗教产生了呼应。从最显而易见的层面上说,这个片名带有某种宗教意味。的确,在电影里,我们能从神父的言行中把握到天主教正统与当代世界共处的方式:他在正义的问题上似乎有着极其当下的思辨,但最终依然隐晦地体现出上帝之名;他坦诚地面对自己的欲望,但又不因此超越教条的规范。与此同时,神父的严肃性似乎总是被一些奇怪的幽默所消解,宗教在电影里并不像片名所提示的那样,得到了确切的肯定。而且,怜悯似乎也超出了宗教的范畴——除了神父之外,死者的母亲同样在保护着男主角,这一事实似乎又将我们拉回到了电影的中心,也就是欲望。而从电影的末尾来看,欲望触发的这种怜悯所带来的结果,很难说究竟是好还是坏。也许到最后,我们看到的只是一个不断崩坏的世界,欲望在其中流转并维持着一些东西,它成为了信仰这一机制的替代,却又保留了同样强烈的神秘性。

引用: [1] Jendrysiak, P. Alain Guiraudie (2024) (2/2). Débordements. 22 Mai, 2024. 作者注:感谢 CRICdC中国手研所 讨论中所提及的访谈资料

全文完

评分表

往期推荐

自译,原文刊于「电影手册」2024年10月刊

原文标题:Devenir Horizontal

原文作者:Élodie Tamayo

Les Cahiers du Cinéma,Octobre 2024, n°813

Les Cahiers du Cinéma,Octobre 2024, n°813在「保持站立」(Rester Vertical)的导演这里,有一种对地平线的激情。人们能在其作品中找到一种时而温柔、时而痉挛性的美——已经落下或正在落下的太阳、已经睡下或正在睡下的身体(在做爱、睡眠、死亡),还有层叠的风景和蠢蠢欲动的大地。水平性也让欲望和言语的流转成为可能,它使人发现存在与事物中的平等秩序。在哲学中,我们把内在性(immanence)叫作水平的,而把超越性(transcendance)看作是垂直的。然而,这种水平性也会是一种宽恕(miséricorde),正是在阿兰·吉罗迪最近这部杰作对此所赋予的意义上。这样一种创作,它联合大地而非天空、黑夜而非白昼、意义的孔洞而非断言的锋芒。借此,它在同一平面上包容和接纳世界所有的欢愉与苦痛。

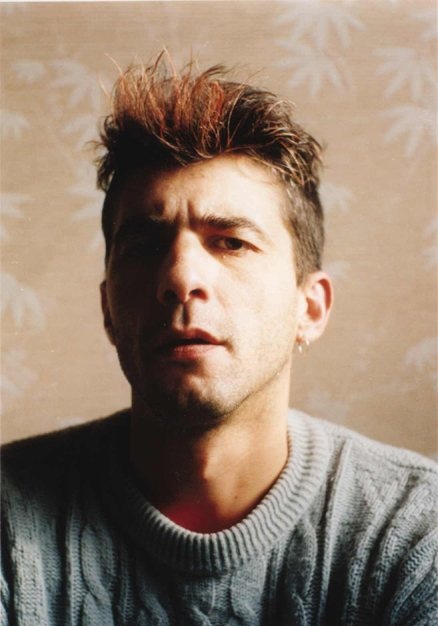

水平的,「宽恕」的开篇就已是如此,比如与其叙事起点相呼应的宽银幕格式(2.39:1):第一具尸体,接着是第二具,横陈在加尔省高原的风景中。出现在葬礼上的人们,连同其中一位特地回到圣马夏尔村的年轻人,共同组成了这样一个由死亡联结的死灵与肉身的小团体。可这并不意味人们共享着同一波长,相反他们彼此间既不同质,亦不可穿透。影片所属的类型是“黑色”:沉默、冲突、深渊像吞噬镜头的阴影一样结构着它。但在这部帕索里尼「定理」的乡村变奏曲中,陌客——由充满磁性的Felix Kysyl扮演(如同新时代的Terence Stamp),生动描绘了一个不那么绝对的他者形象,因为他同时有能力被吸收进这个被他所扰乱的微观宇宙。尽管如此,他的在场对其他角色的影响仍然不可忽视,就像那些被错置的角色位置以及权力等级中的跳跃:神父被忏悔,警察失去权威,不被渴望的身体被渴望,不被喜爱的人被喜爱,而后一个陌生人可以在一夜之间取代丈夫或儿子的位置。

影片的调度使得这些身份和情境的离散组合重在同一水平平面相遇,并通过两个特别的物件具像化:客厅的桌子(围绕其流动的是目光、饮品、说了和没说的话)和床(被分享、被交换)。在平静的光线下,剪辑也赋予诸个体及其饰演者们一种同样幻觉般的在场。我们在影片中探查脸庞,就像面相学中有一种庸常之谜,我们似乎能从这儿找到通往内在性的入口:通过Felix Kysyl催眠般的双眼、David Ayala惊愕的肥胖身型、Jean-Baptiste Durand(「荒村阿狗」的导演)粗糙的敏感性、Catherine Frot压抑的快感,或Jacques Develay固执的退隐。特写镜头使人惊愕,尤其当它们毫无预兆地,从被如此拉伸的画幅中突现,恰如有待人们丈量的风景。

另一个与帕索里尼以及与吉罗迪之前电影或文字作品的区别在于:欲望四处蔓延,却不被消耗。然而,这种对欲望的持留,比起迟滞它的力量,反而在层层累积中壮大了它。它形成了一种包裹性的、弥散的“泛色情主义”(panérotisme),正像影片的季节基调——秋天。层层雨声叠合风声,覆盖在由树桩、落叶、松软的泥土和菌类网络铺就的湿润的森林地层上,形成一种令人迷醉的厚度。在地质学中,“地平”(horizon)正是指那被腐殖质侵蚀着的土壤表面。依循这种渗透式扩散的逻辑,驱动这部黑色电影的那些暴力事件,并不像铡刀,而是像肥料一样被浸透入情节的层次和人物关系中。

这是因为宽恕——接纳着的宽恕——拒绝了事件中的切割式垂直性。叙事在日常场景的重复中推进,创造出一条宁静的线条,一个随着对地平线的模糊,自己也不知不觉谵妄起来的基底,起初是日与夜临界的模糊(影像在寻求雾气、幽暗、狼狗时分的光线),接着便是梦与醒的难解难分。时间的脉络也通过言语重叠起来:悬而未决的谜团既召唤了“信”(foi)又召唤了“错信”(mauvaise foi),既召唤了过去又召唤了它作为平行逃逸线的条件式形式。假设变成了一种欲望的形式,一个呼唤。于是,在这样一个没有垂直性的世界里,也就没有了从高处降下的判罚,也就没有了堕落可言。正是这一点给了Jérémie和神父站在悬崖边那场戏以震撼性。为了抵御深渊的诱惑,这位神职人员并未求助于往深处而去的神义,而是仰赖高原和低云的横向线条。我们甚至见证了一种字面意义上的“水平主义”的诞生,在神学中,它指的是将基督教的本质定位于为世人、为现世行动的倾向。我们也因此不会为影片中最具喜剧性又最动人的镜头感到惊讶:神父的勃起;它也正是平行于大地的。这一图像动机应该追溯到拉斯科洞穴内壁上那副“受伤之人”中的倾斜线,它诠释着一种脆弱的坚定。

「受伤之人」,拉斯科洞穴壁画

「受伤之人」,拉斯科洞穴壁画在吉罗迪最新的小说作品「为千秋万代」(Pour lessiècles des siècles)中,那些滔滔不绝的话语之线与这部省略性的电影形成了丰富的对应,在小说,也像在电影中,吉罗迪都在让这一不断堆叠的水平性一再增生:“然后我们重回大地,任由自己被此刻的感官侵袭,我也未曾想,坟墓竟有这样的情色力量,这是Jean-Maire教给我的,在我们脚下,是死者的在场,土地要仰仗它们能量的给养,人们脱下教袍还有其他所有衣物,我们赤身裸体,在坟前站得笔直。”地平线,即便受着(精神的、恶的、死亡的)夜的焦扰,也不再划出一个圈,一个陷阱;而是一扇门,一场生成。