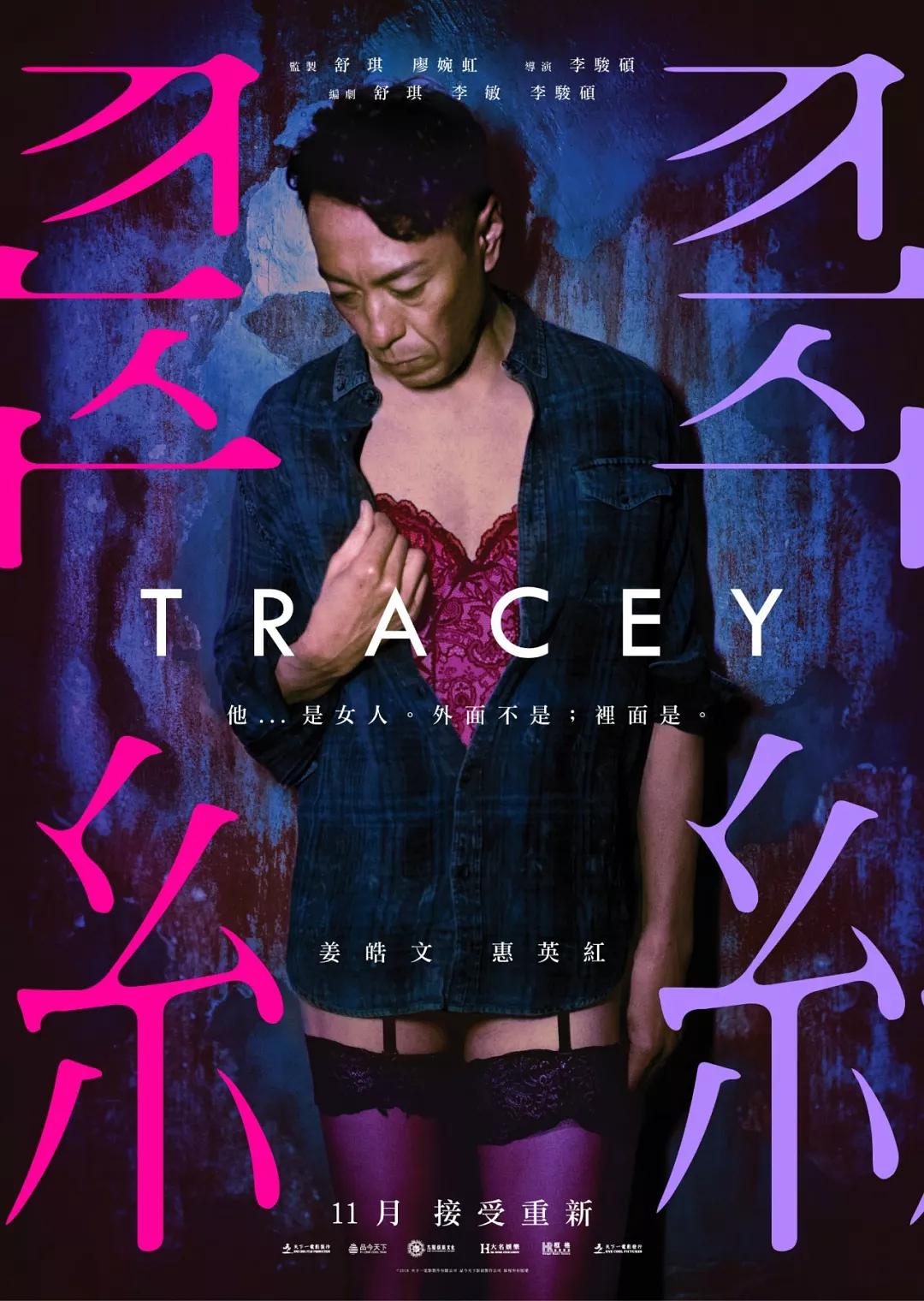

翠丝 翠絲(2018)

简介:

- 安宜(惠英红 饰)与结缡多年的老公大雄(姜皓文饰)在同个屋檐下,一同育有儿子(吴肇轩 饰)与女儿(余香凝 饰),出嫁的女儿也已有孕在身,一切看似和乐无忧,但她竟却从未发现与枕边人原来是同床异梦。某日深夜老公接到越洋来电,得知儿时老友已在伦敦逝世,致电告知的是他的合法同婚伴侣阿邦(黄河 饰),并预计携带老友骨灰返港安置。与此同时,老公又安宜客串票戏的场合,重遇他儿时认识的昔日粤剧花旦打铃哥(袁富华 饰)。故友骤逝又加上巧遇故知,翻起老公许多往事,他决定坦承揭示深藏已久的秘密:他想要变性。安逸过着师奶生活多年的安宜,自认平静的婚姻生活顿时发生剧烈家变,她与家人将如何面对曾是一家之主的人,如今改名唤做“翠丝”?

演员:

影评:

佟大雄跟店里的伙计道了声歉,说“今天有点迟到了”,又嘱咐说,他老婆的外甥等下过来配眼镜,到时候打个折。之后才攀着梯子走进办公室。

说是办公室,其实不过一间阁楼。他每天都会在这里为自己换上一条女士内裤,回家前再换回来。

有时也会穿女人的胸罩。

玫红色,蕾丝边,罩着一层薄纱,连着吊带袜子一套,都是下班时候路过买的,小票也顺手掖进了西装口袋。哪知被老婆翻出来,一张张码得整整齐齐递给他,问,“你不喜欢女人的,对吧?”

“放心,”佟大雄端正了坐姿,深吸一口气,“我不是gay,我没问题。”

他当然不是gay。

中学时,他喜欢一个叫阿正的男生,但在他所有关于阿正的性幻想里,自己始终是个女生。

©️[翠丝],佟大雄中学时发现自己骨子里是个女生,便开始偷穿女人的胸罩和内裤,长大后也如此

©️[翠丝],佟大雄中学时发现自己骨子里是个女生,便开始偷穿女人的胸罩和内裤,长大后也如此电影叫[翠丝],片名来自佟大雄变性以后的名字。除他之外,里面还有一名同性恋、一名双性恋和一名跨性别者,是香港影史极其少见的LGBT题材。

尤其袁富华扮演的打铃哥在茶楼跑堂儿,因为进了女厕而被客人大骂“非礼”,遭其拳打脚踢。

少时的佟大雄和阿正都很疑惑,为什么不用尿兜?打铃哥气急,“我怎可以站着小便呢?你们还年轻,怎么说都不明白,其实我是女人来的!”

说完一阵沉默,而这种沉默不像金,像箭。

紧接着,打铃哥唱起粤曲,“我本是女娇娥,恨天生作男儿汉”,没两句,就哽咽得说不出话来。

©️[翠丝],袁富华饰演的打铃哥,早前是一名唱粤曲的花旦,艺名花艶红

©️[翠丝],袁富华饰演的打铃哥,早前是一名唱粤曲的花旦,艺名花艶红 ©️2018年11月,第55届金马奖,嘉宾念出最佳男配角的名字,袁富华险些泪崩。这是金马奖第二次(第一次是[阿莉芙]里的陈竹昇)把最佳男配颁给LGBT角色

©️2018年11月,第55届金马奖,嘉宾念出最佳男配角的名字,袁富华险些泪崩。这是金马奖第二次(第一次是[阿莉芙]里的陈竹昇)把最佳男配颁给LGBT角色凭借此角,袁富华摘了第55届金马奖最佳男配角奖,又拿了第38届香港电影金像奖的提名。

尤其后者,实在难能可贵。因为在香港,LGBT一直是个冷僻且保守的议题,连喊出来都没有机会。

所谓LGBT,取自女同性恋者(Lesbians)、男同性恋者(Gays)、双性恋者(Bisexuals)和跨性别者(Transgender)的首字母,是性少数群体的统称。

80年代没有这个统称,香港影评人林迈克与友人聊天,灵机一动,创出以“同志”来称呼这一群体。

剧作家林奕华率先响应,在1989年创办电影节时,以“同志”命名,指代非异性恋者,取其“共同志向”与“革命尚未成功,同志仍需努力”之含义。

“同志”一词因此兴起,在香港迅速传播开来,安身立命。到90年代初,又在台湾地区通用流行。

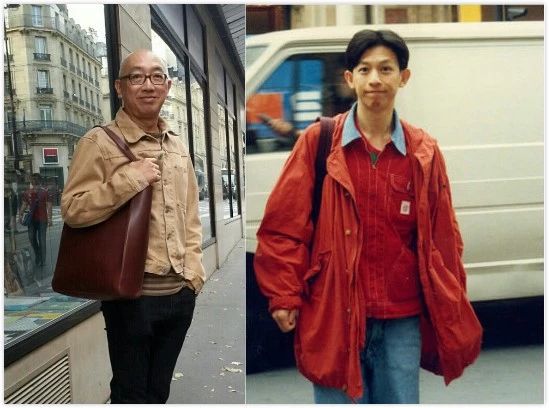

©️左图是香港影评人林迈克,他曾称一位姓朱的女同性恋友人为“同志”,之后在写给《号外》和《电影双周刊》的影评里频频用这一称呼指代LGBT群体。右图是香港剧作家林奕华,念男校时有个外号叫“林妹妹”,后来他筹办香港首届影展,将之定名为“同志电影节”,认为这个词汇中性而温和

©️左图是香港影评人林迈克,他曾称一位姓朱的女同性恋友人为“同志”,之后在写给《号外》和《电影双周刊》的影评里频频用这一称呼指代LGBT群体。右图是香港剧作家林奕华,念男校时有个外号叫“林妹妹”,后来他筹办香港首届影展,将之定名为“同志电影节”,认为这个词汇中性而温和可惜发展历程远不如取个称呼这般容易。

1978年,香港外籍督察麦乐伦结识了一个叫刘伟堂的华裔青年,几次侵犯他未遂。刘伟堂忍无可忍,向友人提及此事,刚巧友人的父亲是退役警长,便征得他同意,向警署举报。

1980年,警方检控麦乐伦8项粗犷性行为罪。2周后,麦乐伦被发现死于警察宿舍,身中5枪。

因涉及外籍人士,此案在当时社会掀起极大风浪,英媒更是大篇幅追踪报道,舆论压力锐不可挡。港府别无他法,成立调查委员会,前后共110名证人出庭,最终裁定麦乐伦死于自杀。

一种能让自己身中5弹的自杀。

©️有传言称,麦乐伦接触过一份有同性恋倾向的公务员名单,高层为掩盖丑闻,维护警誉,决定向麦乐伦施压,迫其饮弹自尽,抑或是杀人灭口

©️有传言称,麦乐伦接触过一份有同性恋倾向的公务员名单,高层为掩盖丑闻,维护警誉,决定向麦乐伦施压,迫其饮弹自尽,抑或是杀人灭口在此之前,香港的同志大多只顾吃喝玩乐,“不问世事,政治冷感”,今朝有酒今朝醉。

他们通常会冒着被抓的风险,小心翼翼地流连于公厕或者尖沙咀海运商场,“于抬首敛目之际交换心领神会的眼神,愿者上钩”,谓之“渔塘文化”。

那时我们哪有这么多理想,哪里会想到尊严、身份认同、平权啊婚姻啊,过得一日得一日。

直到麦乐伦五枪案发生,才如梦中惊醒。

他们决定采取行动, 推动“同性性行为非刑事化”,要求修订同性恋法例,“了解同志生活面貌”。

©️80年代的香港街头,陈文慧拿着彩虹旗,顶着被骂“死基婆”的压力争取平权。她说,香港地区的历史并没有记载80至90年代的同志运动,希望下一代能更有魄力去争取

©️80年代的香港街头,陈文慧拿着彩虹旗,顶着被骂“死基婆”的压力争取平权。她说,香港地区的历史并没有记载80至90年代的同志运动,希望下一代能更有魄力去争取1983年6月,法律改革委员会公布“有关同性性行为之法律研究报告书”,建议对于年逾21岁之男性双方同意私下进行之性行为活动,法律不予追究。

谁知一石激起千层浪,以蔡元云医生为首的教会势力提出强烈反对,认为同性恋是一种精神疾病,需要治疗。更呈交了一份“反对同性恋合法化”意见书,批评香港法律漠视民意和公共卫生。

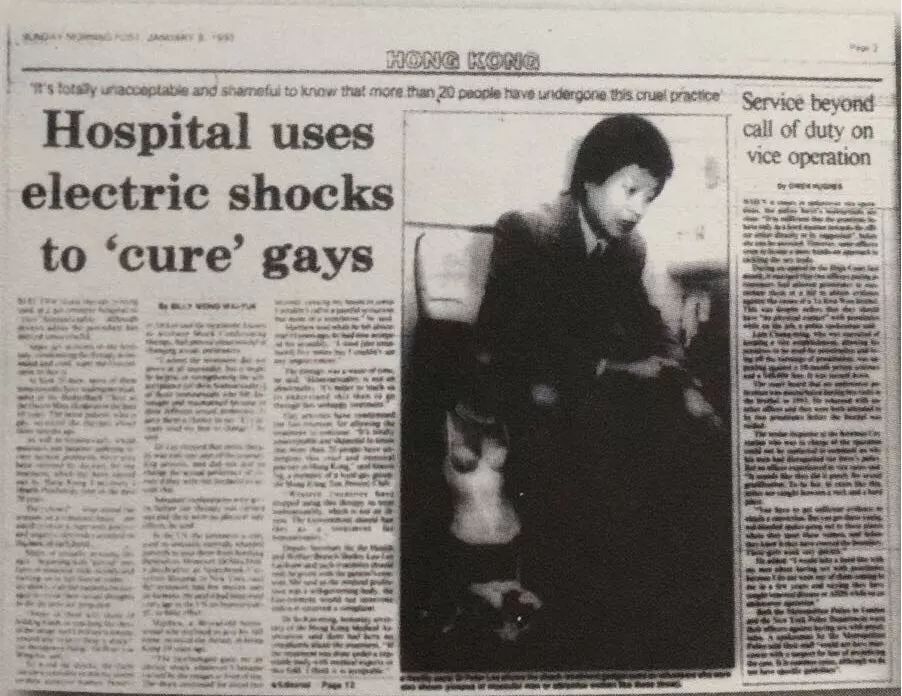

玛丽医院也开始以电击手法治疗同性恋者,比如给他们(男)看肌肉男的照片,使之产生性幻想,然后电击之。若看性感女士的照片,则可避过电击。

©️1985年到1995年,玛丽医院曾为至少20名男同进行电击治疗,但并不成功。图为外媒报道香港医院用电击手法治疗同性恋者

©️1985年到1995年,玛丽医院曾为至少20名男同进行电击治疗,但并不成功。图为外媒报道香港医院用电击手法治疗同性恋者就这样,多年来一直活在地下的香港同志,面对家庭选择“Don’t ask, don’t tell”的香港同志,一夜间被推上风口浪尖,开始迎接世人正式的斥责。

才发觉香港原来人人恐同,包括电影里的角色。

特别是1990年,港府以31票对13票通过同性性行为非刑事化,之后,电影的恐同症状愈加明显。

如[亚飞与亚基],张学友举手投足阴柔异常,偎在梁朝伟怀里打毛衣。袁咏仪则是个穿男装、拥女友的蕾丝边,遇上梁朝伟,竟奇迹般由弯变直。

©️[亚飞与亚基]

©️[亚飞与亚基]再如[姊妹情深],梁家辉扮演的同性恋者在和袁咏仪一夜缠绵后,发现自己原来是直的。

©️[姊妹情深]海报

©️[姊妹情深]海报同样的套路也出现在[神探磨辘]和[风尘三侠]中,前者是一对女同为一个男人变直,后者是女里女气的大男人讨不到老婆,后来结识一男性友人,才发觉自己是同性恋者。当然最终又变了直。

©️上图[神探磨辘],下图[风尘三侠]

©️上图[神探磨辘],下图[风尘三侠]可但凡有点常识的都知道,男同不等于娘娘腔,女同也并非男人婆。

港片这种通过性别调换将同性关系处理成异性关系的模式,或可说男女角色扮演的同志关系,甚至掰直的情节设定,都是对同志的误读与消费。

直接导致香港同志电影节已经举办了几十届,依然有人在说,“哪有什么同志电影!”

周华山也在1995年于《同志论》中写道,“港片展现的同志景观,绝大部分以异性爱独尊的态度处理,用异性爱的标准诠释非异性爱的行为。”

说白了,就是异性恋霸权。

不仅如此,对同志群体的妖魔化也根深蒂固,比如[唐伯虎点秋香]中不男不女的如花,[倩女幽魂]里雌雄同体的树精姥姥。

©️上图是[唐伯虎点秋香]中的如花,下图是[倩女幽魂]中的树精姥姥

©️上图是[唐伯虎点秋香]中的如花,下图是[倩女幽魂]中的树精姥姥很快就有人质疑其中的同志成分,甚至在2008年举办了一场“香港假同志电影节”,将同志电影分三个单元放映:瞬间变直、变态杀手、不得好死。

主办人还说,“我觉得那些标榜是同志电影,但却呈现出差劲典型化的片子,其实是恐同的。”

©️香港假同志电影节

©️香港假同志电影节直到1997年以后,港府设立“平等机会资助计划”,促进不同性倾向或跨性别人士享有平等机会,又编制了《消除性倾向歧视雇佣实务守则》,同志电影的境况才有所好转。

先是[自梳],刘嘉玲和杨采妮在战乱之中彼此相守,感情渐渐超越了友谊。后来二人失散,得知下落后又一路寻去,“到底什么时候我才能见到她?”

©️[自梳]

©️[自梳]后是[美少年之恋],冯德伦整日流连于公厕,是与老男人做肉体交易的Money Boy,却爱上天然干净的吴彦祖,“你是Gay吗?如果你是,我就是。”

©️[美少年之恋]

©️[美少年之恋]大大改善了同志形象,女性角色不再是千篇一律的男人婆,男同性恋也从变态佬变得温文尔雅。

但这种改变就像当年港府投票通过了同性性行为非刑事化一样,只会挑起民众更多不满。

若是暗地里,不会有人说什么。摆到台面上,岂非给了民众一个光明正大歧视的理由?就像法律给了黑人平权,等于让他们被“正式合法”地排挤。

果然,2000年,加拿大同志电影[比巧克力还甜]在香港地区上映,却因为海报上两少女裸背相拥而被评为三级淫亵。

©️[比巧克力还甜]海报

©️[比巧克力还甜]海报2006年,香港电台在合家欢时段播放了一档叫《同志·恋人》的节目,是男同曹文杰的访问,却收到观众投诉,认为其不适合在合家欢时段播放。

©️曹文杰,人称“小曹”,中三那年向母亲出柜,此后坦然活在同志身份下20年,从未觉得是丑事

©️曹文杰,人称“小曹”,中三那年向母亲出柜,此后坦然活在同志身份下20年,从未觉得是丑事2017年,艾玛·沃森主演的[美女与野兽]真人版在港上映,因是童话故事,被评为第一级。

谁知迪士尼加入了男仆爱上男主人的断背情,引得家长团体十分不满,认为会教坏孩子,遂发起签名活动抗议。短短24小时便有超25000人支持。

©️基督教学校出通告呼吁家长勿带孩子看[美女与野兽],因为“神不喜悦同性恋”

©️基督教学校出通告呼吁家长勿带孩子看[美女与野兽],因为“神不喜悦同性恋”当然,在此期间也有不少“基友好”的港片漏网之鱼般上映,如[蝴蝶]、[游园惊梦]、[春光乍泄]。

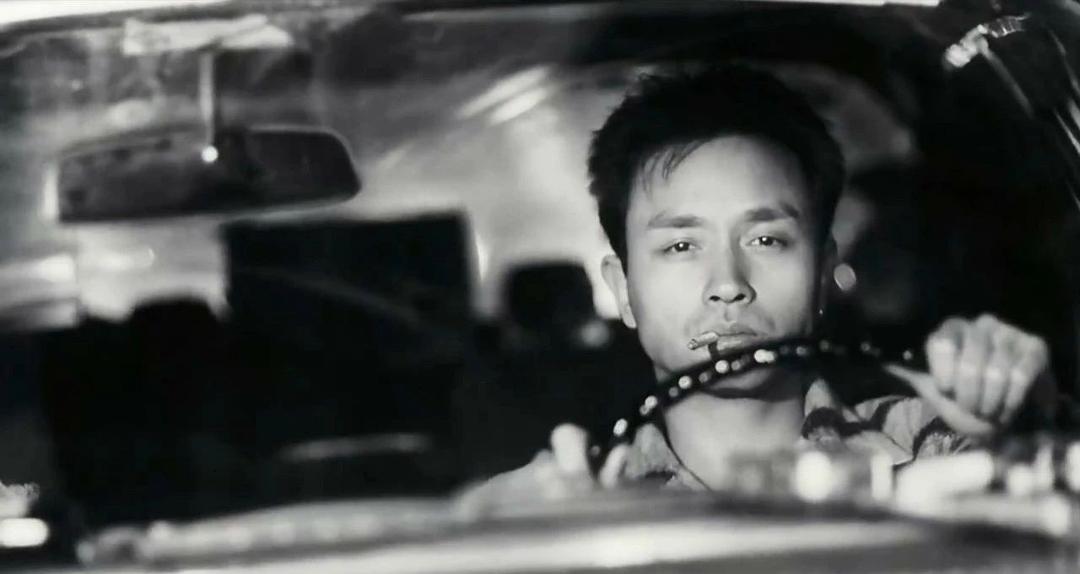

何宝荣后来总是想,他和黎耀辉之间的裂痕究竟从什么时候开始的呢?他想来想去,只能想到那盏灯,那盏坐在床头柜印有伊瓜苏瀑布的廉价台灯。

后来他们开车去旅行,摊着一张地图,想找到灯罩上那块瀑布,结果迷路、争吵,最终分手。

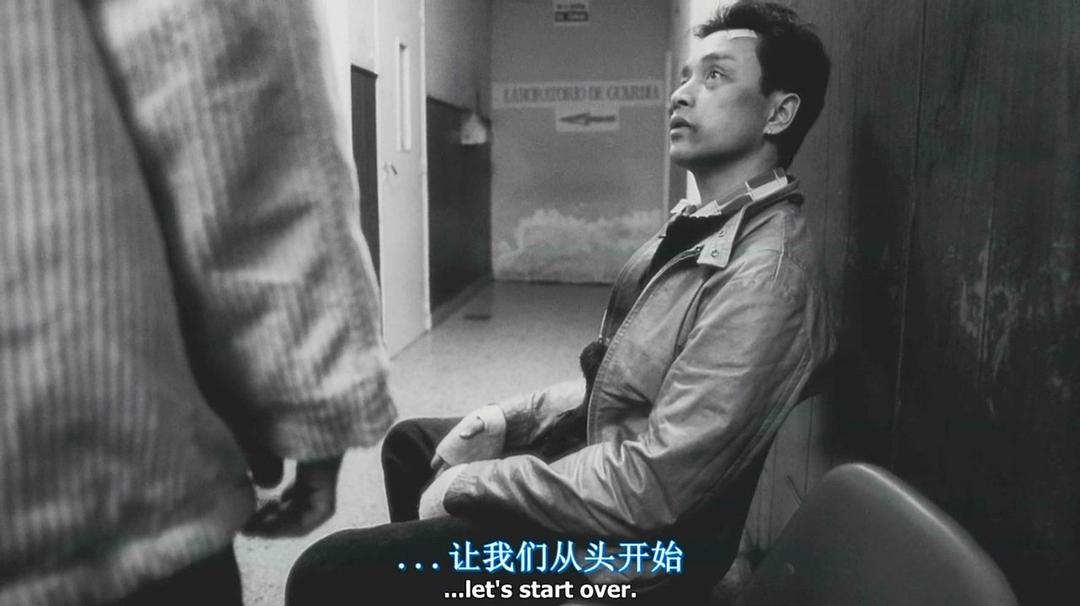

再见面时,黎在酒吧做服务生,穿黑白西装,看见何被人打,嘴角泛肿。遂带他去医院,听他沉默,听他再一次说“黎耀辉,不如我哋由头嚟过”。

©️[春光乍泄]

©️[春光乍泄]可是,香港真的比从前更接纳同志群体了吗?

若当真如此,为什么那年金像奖,[春光乍泄]得双男主提名,评委一致认为梁朝伟该得影帝,理由可笑至极:梁不是同志,却把同志演得惟妙惟肖。

照这种逻辑,张国荣身为同志,演了这么多异性恋角色,岂非年年都要得影帝?

又或许真如黄霑所言,张国荣有“体育精神”,不计得失。每次“劲歌金曲”颁奖晚会,他即便知道自己没有获奖,也还是会出席、签名、鼓掌。

没有人知道他是否真的不计较这些认可,只知他生前严重抑郁,病发时“浑身的肉都要撕开”。

©️[春光乍泄]

©️[春光乍泄]所以你看,[翠丝]能获金像奖提名,多难得。何况被提名者在片中扮演的是一个跨性别角色。

谁能料得到呢?仅仅在8年前,一个化名“W小姐”的香港居民,因出生证明上写的是男性,到婚姻登记处与另一男子注册结婚遭拒,不服上诉,却得到“在物种上不算女士,没有生育能力”的侮辱。

几经辗转,屡战屡败,屡败屡战,才在终审法院以4比1多数,裁定变性人有结婚权利。

因此,无论[翠丝]最终获奖与否,有提名都比没提名好得多。因提名给予了观众一个可以讨论的空间,哪怕是负面。如果连提都未提,何谈讨论?

片中还有一条关于同性恋的故事线,阿邦带着老公的骨灰赴港,却被机场拦下,坚持要扣留骨灰,因香港不承认同性婚姻。还有个人看热闹一样,说没见过基佬的骨灰,要阿邦打开给他们看一看。

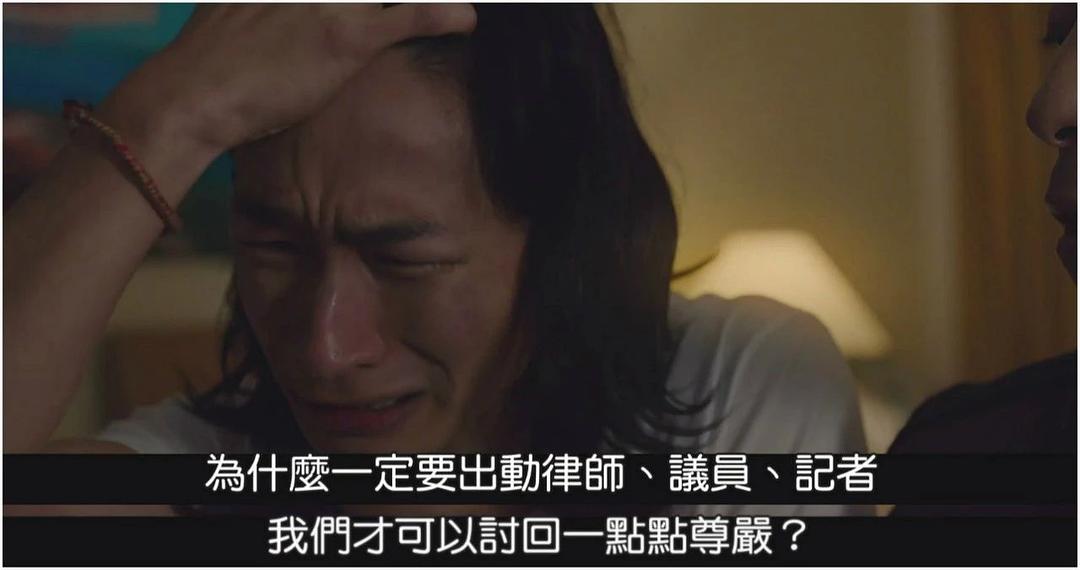

后来,阿邦在酒店痛哭失声,“为什么一定要出动律师、议员、记者,我们才能讨回一点点尊严?”

©️[翠丝]

©️[翠丝]为什么呢?我答不上来。

当年林夕写给黄耀明一首《爱色》,说“遮遮掩掩不算爱吗/光光采采先算爱吗/灰灰黑黑不太好吗/缤缤纷纷先刺激吗/一深一浅不会衬得壮丽吗”。

一连串反问,都是为回应开头那句独白,“无理由搅到要遮遮掩掩。”

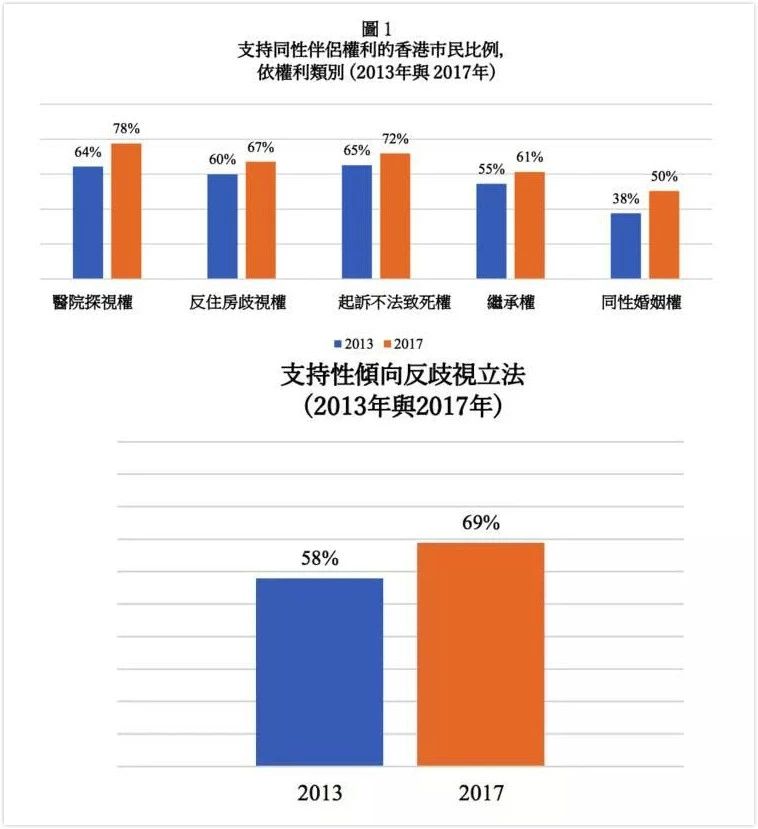

可是尽管社会民意对同志议题的讨论度增加,尽管到2017年支持同性婚姻的香港市民比例已达到50.4%,港府在立法上仍然没有丝毫进展。

©️香港大学比较法及公法研究中心(CCPL)调查报告显示,2013年,香港市民对同性伴侣结婚的支持率仅38%,但2017年涨至50.4%

©️香港大学比较法及公法研究中心(CCPL)调查报告显示,2013年,香港市民对同性伴侣结婚的支持率仅38%,但2017年涨至50.4%像这些年的努力统统白费,像又回到未成年最无助的时候。而所谓的同志电影,不过是为维持表面的和平。这种和平,也不过是一种短暂的幻觉。

©️[翠丝],佟大雄说,“我是一个女人,我外面不是,我里面是。”

©️[翠丝],佟大雄说,“我是一个女人,我外面不是,我里面是。”2013年,皮尤研究中心就“社会应该接受同性恋吗”一题对39个国家展开问卷,中国的接受度为21%,排名仅高于撒哈拉以南地区和穆斯林国家。

2018年,中远集团主席施永青在《am730》专栏中写道,“平权运动分子应该适可而止。”

2019年,两对男同向法院提出上诉,要求香港地区推行同性婚姻合法化,之后无疾而终。

这是一个非常庞大的弱势群体。

而我定下这篇文章的标题时就应该想到,正如女权的终极意义是男女平等,真正的同志平权,是在性别上去掉特殊化,是不再有文章标题特别圈出“同志”二字,不再有电影节标注“同志电影”。

看不出来没有关系,这本身就是再平常不过的事情,当然看不出来。

-

作者/六姨太

本文首发于微信公众号【破词儿】

本文图片均来自网络

本文图片均来自网络 姜皓文饰演「翠丝」

姜皓文饰演「翠丝」今年金马影展的入围影片中,有两部有关LGBT题材格外受到关注,一部是台湾的「」,另一部则是香港的「翠丝」。不过和前者入围八项大奖,2018年11月初全台公映后一直占据排片和票房第一名,最终将三项大奖揽入怀中的浩大声势相比,「翠丝」的关注度似乎就小了很多,但这并不妨碍它在华语电影,尤其是香港电影史中的拓荒者地位。

55届金马两部LGBT影片

55届金马两部LGBT影片其实相比于台湾这几年的持续产出,几十年前就拍出过「」「」「」的香港,最近几年在LGBT题材上反而有些式微,所以这一次算是往前迈了一大步,因为是从同志题材直接走到了跨性别题材。

「蓝宇」之后香港很久没有LGBT代表作了

「蓝宇」之后香港很久没有LGBT代表作了而「翠丝」的编剧之一,正是香港金牌编剧舒琪。这部电影在金马展映期间,舒琪谈到剧本创作时曾透露,他们原本是打算写一个三位50岁左右老男人的故事,而其中一个设定为同志身份,然而在创作的过程中,大家渐渐觉得这样并没有太多新意,才决定将这个同志的角色改为跨性别者。

题材看起来越走越“偏”,他们也曾担心过不了投资人这一关,还好出资方古天乐先生(没错,就是金像奖影帝古天乐)给了大家一颗定心丸,说可以放开了拍而不去考虑内地市场。这个消息对于电影创作者来说,无疑像是拿掉了戴在头上的紧箍咒,最终才有了「翠丝」能够完全按照编导的意图呈现在观众的眼前。

左到右依次:舒琪(编剧) 李骏硕(导演) 黄河(主演)在金马影展

左到右依次:舒琪(编剧) 李骏硕(导演) 黄河(主演)在金马影展其实放眼整个华语影坛,跨性别题材并非第一次出现。2017年在金马奖大放异彩的「」,就是以这一群体为主角,还曾帮助陈竹晟拿到了金马奖最佳男配角。无独有偶,香港老牌影星袁富华同样凭借在「翠丝」中“打铃哥”这一跨性别角色的精彩诠释,而斩获了2018年第55届金马奖最佳男配角大奖,这也是金马奖连续两年将这一奖项颁发给跨性别角色。

陈竹晟(左)凭借「阿莉芙」拿到金马男配

陈竹晟(左)凭借「阿莉芙」拿到金马男配 香港老牌影星袁富华凭借此片拿到金马男配

香港老牌影星袁富华凭借此片拿到金马男配另外,由于同样是跨性别题材,很多人会把「翠丝」比作香港版的「」。但实际上,无论从整体的剧情走向,还是主角的人物塑造方面,「翠丝」和这部以及上面提到的「阿莉芙」并无太多相似之处,倒是有另外三部作品可以拿来做比较。

小雀斑凭借「丹麦女孩」再度提名奥斯卡影帝

小雀斑凭借「丹麦女孩」再度提名奥斯卡影帝第一部便是美剧「」,男主角Jeffrey Tambor曾凭借此剧拿到了艾美奖和金球奖双料视帝。而两部作品的相似之处在于,主人公都是人到中老年,在外界看来家庭和事业都非常圆满的情况下,才逐渐开始有了“做自己”的念头,压抑了几十年的本性,也才终于开始一点一点释放,并最终勇敢走出了最后的一步。

Jeffrey Tambor在「透明家庭」

Jeffrey Tambor在「透明家庭」另一部则是比利时影片「」,这部电影在今年戛纳电影节获得了“金摄像机”奖。而值得一提的是,「翠丝」同样是导演李骏硕的个人首部长片,而且两位导演同为91年出生。能将自己的处女作聚焦于这样的边缘题材,也能看出他们对于性别平权议题的关注。

比利时影片「女孩」

比利时影片「女孩」而李骏硕导演本人硕士攻读的方向正是性别研究,之前也跟这一群体有过深入交流,所以拍摄起来也是驾轻就熟。说回两部影片,它们的相似之处就在于结尾,两位不堪重负的主人公,不约而同采取了一种极端的方式来完成最后的改变,也和过去的自己狠心地说再见。幸运的是,这种破釜沉舟式的决绝,最终为他们迎来了想要的新生。

「女孩」导演和男主在戛纳电影节

「女孩」导演和男主在戛纳电影节最后一部要提到的,是BBC在2012年制作的一部英剧「」。其中有一集,Sean Bean饰演的男主角就是一位跨性别者,和姜皓文饰演的翠丝一样,他也是在人前以“正常”装扮出现,人后则以女装来面对自己。无论是深夜街头拖着落寞身影独自打车的Sean Bean还是灯红酒绿中第一次女装出行就被儿子撞见的姜皓文,除了本身都在性别认同的边缘挣扎之外,身上还有那种只有人到中年才会有的困惑与迷茫。

Sean Bean在「殊途同归」

Sean Bean在「殊途同归」但是,不同于「透明家庭」里有儿女的支持,「阿莉芙」中有朋友的力挺,「女孩」里有父亲的帮助,「丹麦女孩」中有妻子的理解,「翠丝」的主人公在这个自我认同,并最终迈出最后一步的过程中,还面对着一个无形的压力,那就是家庭尤其是惠英红所饰演的妻子。这就提出了其它几部作品所没有涉及过的一个话题:在勇敢追求自我,与尽好现有责任之间,究竟该如何做选择?

这在非常注重家庭伦理观的东方,尤其是中国可能更具有现实意义,最终编剧和导演也给出了自己的答案。在这里有一场高潮戏可谓全片的点睛之笔,就是姜皓文饰演的「翠丝」向惠英红饰演的妻子“出柜”,两人在这里都贡献了高光演技。尤其是惠英红,她不光将一个痛不欲生的“同妻”表现得淋漓尽致,还把一个视美满家庭为面子的传统中国女性形象刻画得入木三分。

「翠丝」中惠英红再度奉献精彩演出

「翠丝」中惠英红再度奉献精彩演出“就不能假装一下凑合过完余生吗” “早就知道了,但为了家庭的面子选择视而不见”,片中惠英红的想法恐怕也是很多“同妻”的心态,这让她们看起来可怜的同时又有点可气,到底是面子重要还是自己的幸福更重要啊?而害了她们一生的,除了那个懦弱的、刻意或者逼不得已隐瞒的丈夫之外,还有那个为了面子而作茧自缚的自己,当然罪魁祸首还是这个狭隘而不包容的社会。

所以,当“翠丝”终于下定决心撕掉面具,也撕破两人之间小心维系了几十年的谎言时,虽然场面看似残忍,但何尝不是对两人各自余生的一种拯救?是的,每一次破茧重生都是由痛开始的。而迎来新生的,却不只有翠丝自己,还有他(她)身边的每一个人。翠丝变成了另外一个人,不,翠丝终于变成了自己,而其他人呢?他们改变的,是看待自己,看待别人和看待世界的眼光。

“打铃哥”袁富华和“翠丝” 姜皓文(右)

“打铃哥”袁富华和“翠丝” 姜皓文(右)此外,还有一些和当下热点息息相关的内容,也被编导很巧妙地融合到了电影的剧情当中。今年早些时候,香港高等法院裁定,公务员在国外注册结婚的同性伴侣,可以和异性夫妇享受同等权利,让持续了四年的“公务员在国外和同志伴侣登记结婚,香港不予承认”一案终于尘埃落定,被认为是香港迈向婚姻平权的重要一步。

而在这部电影中,翠丝好友的骨灰被同性爱人送回香港时,也遭到了海关的刁难,最终在律师、议员等社会各界的帮助下,两人的关系才被承认,骨灰也才得以回到香港,这似乎也和上边的事件有要遥相呼应之妙。

另外,在影片的结尾,惠英红饰演的妻子最终拒绝在“反同提案”中签名,而「翠丝」在台湾的上映日期11月16日,在香港的上映日期11月22日,都刚好处在台湾婚姻平权公投的前夕,正如影片主演之一黄河在金马映后对观众号召的那样:记得24号去投票!这部影片本身对于性别和婚姻平权的意义,显然也已经远远超出了它的艺术价值本身。

(本文首发于「看电影看到死」公众号)

《翠丝》是中国第一部跨性别题材电影,

入围了今年东京电影节主竞赛单元,

并获金马奖最佳男、女配角提名。

这是一部中国版《丹麦女孩》,

主角是一个50岁的中年男子,有妻有子,

突然有一天跟家里人说自己要变性,

掀起轩然大波。

《翠丝》的导演李骏硕是初出茅庐的新人,

演员却都是香港电影圈的资深大拿:

姜皓文、惠英红、袁富华。

华人社会的跨性别议题,

自此走入人们的视野中。

导演说,“其实整体的社会是比想象之中开放的。”

自述 李骏硕 编辑 陈星

《翠丝》讲了一个中年人的变性故事。一个男人,50岁时,从身到心把自己变成了一个女人。

男主角大雄,是一个老式眼镜店的老板。他结婚30年,育有一儿一女,木讷老实,平时生活基本就是三点一线,也没有什么交际圈子。

他对他的妈妈很孝顺,对子女很疼爱。他和老婆之间虽然早就没有了性生活,但他仍然顾家,从来不出去鬼混。

从外表上看,是一个标准意义上的好男人。

然而,他内心深处隐藏着一个巨大的秘密。

年岁越长,越令他抑郁:他生就成男儿身,但他一直觉得自己是一个女人。

从初中开始,他一有机会就偷偷穿女式内衣裤。

成家以后,他备了一套女装内衣在眼镜店里,上班后换上,回家前再换回来,持续几十年。

他以为日子就会这样平庸地波澜不惊地过下去。

没想到有一天,他突然得知,自己儿时最好的朋友去世。

年幼时,他暗恋他的好朋友

这个男生正是他情窦初开时的暗恋对象。他回忆起当年的情愫,慢慢觉醒,最后终于决定去做变性手术,真正成为一个女人。

很多变性故事的主角都是二三十岁的年轻人。《翠丝》的主角比较特别,他变性时,已经50岁。

30岁和50岁的心态是很不一样的,所处的社会关系和环境,也是不一样的。

作为一个中年人,他有上一辈的父母,有下一辈的子女,还有同辈的妻子、朋友,他要怎么和周围的人交代?

一个家庭,三代人,他们对男主角这个决定各自有各自的反应。

《翠丝》既是一个跨性别议题的电影,也是一部关于当代华人社会的成年文化、家庭文化的电影。

“黑哥”翠丝

饰演翠丝的姜皓文,因为长得人高马大、霸气外露,有个外号叫“黑哥”。

国外的很多跨性电影里面,主角都是很唯美的。本身已经很女性化,很纤柔,大家看这个男人,甚至觉得他做女人比女人更漂亮。

开拍前与跨性别者一起开会

但是其实我自己现实生活中接触一些跨性别者,高矮胖瘦都有,不同相貌气质的也有。

既然已经有那么多女性化的男演员演过这个题材了,我们这次就想做一个市场上没有的,让一个阳刚的男演员来演女人。

其实黑哥长得很好看的,他的腿很好看,又长又直。最开始他很简单地试了一下造型,我一看,感觉好像一个女明星,好像梁咏琪哦。

为了演这个电影,他自己在家里面也会试穿女人的内衣裤,来习惯这件事。

我们第一次见面,就聊了整整一个下午。我曾经做过一个跨性别的研究项目,认识不少跨性别者的朋友,他们又带他们的朋友来,其中有一位跨性别者后来留在了我们的剧组。

《翠丝》拍摄现场

其实黑哥对跨性别还有好多疑问,拍摄过程中一有问题、或者有想不通的地方,都会问他。

我们整个剧组都是很认真地看待这件事。

拍摄现场从来不随便笑场,完全没有任何不尊重的事情出现,因为都上下一心希望这个电影对这个边缘群体有一点点贡献。

一个变性人的家庭

《翠丝》除了讲男主角自己变性的心理历程之外,还有一个很重要的角度,是他的家人的感受。

他的妻子(惠英红扮演)是一个很传统的女性。

当大雄向她提出离婚、要做变性手术的时候,她整个人都震惊到濒临崩溃。

主角的妻子(惠英红扮演)

你说,她之前知不知道自己的丈夫不对劲,是一个跨性别者呢?

一个女人不可能不知道的。就算不能准确地知道他想变性,但是她一定知道她丈夫不是一个纯正的异性恋者。

她就是对变性非常不理解,觉得为什么自己的丈夫想做一个女人?她极力维护自己的婚姻,可以说到执迷的程度。

主角的儿子

大雄的儿子,看起来好像很开明的样子,平时言行都是维护人权平等,但是到这样切身关头,他反而却步。

父亲喜欢穿女装的癖好,是他首先在夜店里发现,但是回去一想却没办法接受这个事实。

其实我见到很多同辈也是一样,我有时候也是这样,自以为很进步、很开明,其实并没有想象中那么勇敢,那么前卫。

唯一没有明确反对大雄变性的是他的女儿。她自己婚姻不幸福,老公出轨,一直忍气吞声,所以对“忍”这件事可能有不同的感受。

主角的女儿

“我是女人,不是gay”

这是片中男主角的一句台词,也是很多跨性别的人都会经历过的阶段,就是疑问自己到底是不是gay?

这确实有点难区分。因为同性恋和跨性别者,常常喜欢的都是同一个性别。

区别在于,对于同性恋来说,ta对自己的性别没有疑问,ta喜欢的是同性。而异性恋的跨性别者喜欢的是异性,然而这个异性和ta外表的性别相同,因为ta自己认为自己是另外一个性别。

片中的另一个跨性别者

片中的另一个跨性别者而且也有跨性别者是喜欢同性。在这种情况下,ta看起来反而成了一个异性恋者。

我不想把“跨性”这个词,单单框在变性手术上,因为“跨性”有很多不同种类的行为。性别其实是流动的。

主角向家庭坦白之后,曾想过自杀

主角向家庭坦白之后,曾想过自杀我们在剧中也尽力表现了这些,希望观众也能经历这样的思考。因为拍这部戏的目的,其实是针对主流的观众,想给他们打开一扇门,去理解主角的心路历程。

片场花絮

片场花絮“剧组里所有人都比我资深”

《翠丝》其实是我导演的第一部长片。

我大学的时候是读新闻的,研究生去了剑桥大学,继续读性别研究。

我很早就知道自己的性向跟别人不同,那时候关心的议题,就是性别观念、性别政治。回香港之后,做了一年的社工系研究助理。

李骏硕在剑桥

李骏硕在剑桥进入电影圈其实是缘分。2014年底,我大学刚刚毕业,以演员的身份参加了香港“鲜浪潮”,是一个鼓励年轻人创作的国际短片竞赛。

可能是我自己没有什么包袱吧,我就当作暑假作业来拍。我们拍了一个真实人物的故事,叫《浏阳河》,主角是一个在香港被称作“一楼一凤”的性工作者。

这个片子获得了竞赛首奖。其他奖项的获奖人员大部分是电影学校毕业的,只有我不是科班出身。

《浏阳河》剧照

《浏阳河》剧照当时我心里就想,下一次我要当导演,拍自己想拍的故事!

我的整个成长背景都是处于一个边缘状态,所以我对其他边缘人的故事都挺感兴趣的。

《翠丝》剧照

《翠丝》剧照做研究的时候,会发现这个世界上有很多种不同的生存方式,所以不会把主流的生存方式当成是理所当然、很自然的事情。

以我个人的经验而言,其实整体的社会是比我们想象的要更开放的。

主角的母亲坦然地接受了“她”

主角的母亲坦然地接受了“她”我只是将一个大家都知道的状况拿出来说。如果你问我,社会准不准备好去接受这样的议题,我觉得,“永远都不会有人说,我准备好了!”直接去做就是了。

拍摄花絮

拍摄花絮所以拍摄《翠丝》我很荣幸,希望能“做个大饼”,把更多的人容纳进来。

对跨性的议题,支持也好,反对也好,有机会让大家释怀,让大家和解,对于整体的文化也是有帮助的。

影音资料由天下一电影公司、李骏硕提供

本文首发于微信公众号“玩儿电影”,有删改。

跟约好了似的,在11月24日台湾数项返乡公投举行前,华语LGBT题材电影在台湾院线和金马影展上扎堆出现。

还在档期末尾的《红楼梦》,拍的就是西门红楼同志圈的“环肥燕瘦”。

一举拿下包括最佳影片在内、共8项金马提名的的《谁先爱上他的》,对准的则是因保险赔偿金而起的同志老公的纷乱身后事。

无独有偶,一部香港电影《翠丝》在金马影展期间于台湾首映,再次聚焦了一个本不该建立起来的家庭。没有像《谁先》一样有“死者为大”作为掩护,《翠丝》里面的家庭注定不够温情而迎来崩裂。

金马的影片映后现场,在片中饰演同志的台湾演员黄河疾呼“11月24记得返乡投票”,引得全场欢呼。但实际上,《翠丝》已经比“同志”往前一步,涉足的是更为复杂的跨性别议题。

一

在《翠丝》之中,“谁先爱上他的”这样的问题太好解答了,因为姜皓文扮演的男主人公大雄本身就是男儿身、女儿心,并早在学生时代便与同志死党阿正互相倾慕。

奈何时代所限,阿正远赴国外成为一名战地摄影师,并与男友阿邦在英国成婚;大雄则碍于世俗压力组建了一个正常的家庭,儿女成双、事业有成。然而经年之后,阿邦抱着在战地去世的阿正的骨灰来港,打乱了大雄所有的平静生活,并再次勾起其对自己性别身份的坦诚审视。

没错,这似乎正是一部港版的《丹麦女孩》,也是传说中第一部以"跨性别"为题材的华语电影。

纵观全片,最大的观感就是坦诚和舒服。影片以阿邦及昔日的粤剧花旦打铃哥(大雄等人在年少时遇见的跨性别者)为线索式人物,将大雄的当下生活与少年回忆精心而自然地组接起来,串联起大雄贯穿大半生的性别认同困局。

其中戏院一场戏,惠英红饰演的粤剧演员安宜唱罢,当年的花旦打铃哥登台,引得大雄相认,接着回忆姗姗而来,这一系列的编排早已把全片的核心冲突贯通,其节奏又是何等的流畅自然。

加之影片对跨性别议题及其坦诚的关照,着实令人动容。想象一下,一向以俊朗硬汉形象示人的“黑哥”姜皓文,脱下西装毫不犹豫地展示他贴身的女性内衣,你就知道《翠丝》在展现跨性别议题上是多么坦诚了。片中人物对跨性别与同志议题直截了当的讨论,以及变装秀、自慰工具等内容的呈现,似乎都告诉我们:从同志到跨性别,《翠丝》完成了华语影像的第一次科普式呈现。

黄河所饰演的阿邦携带“老公”阿正的骨灰回港,却遭遇骨灰难以入关的尴尬。在大雄的帮助之下,政府议员甚至介入此事,借此机会推进香港同性议题。这是电影与当下议题的直接对接:

据香港终审法院7月4日对著名的QT案的裁定,外国同志可以为在外国民事结合的同性伴侣申请受养人签证。同志倡议者对裁决表示欢迎,视之为香港同志运动的里程碑。戏里戏外如此对应,《翠丝》的意指着实明显,甚而让影片有了浓浓的战斗与宣教意味。

阿邦错认大雄为阿正的初恋情人,而大雄在纠结之下终于自曝秘密:他并非与阿邦、阿正一样是同志,而其实一直以来都觉得自己是女人。对此,片中的各路人马都持有不同的态度,他们几乎就代表了跨性别议题大潮下的众生相。

大雄那血气方刚的儿子立贤在平日里对母亲的迂腐极为不满,可当跨性别的故事降临到自己的家庭,他也紧张、退缩了——他正是现实中事不关己时嘴炮连篇的表面派。立贤的刺青师女友对他大声斥责,而大雄的直男死党阿俊则毫不见外地继续支持着朋友——这才是对跨性别及同志议题真正支持爱护的新一代直男直女。

而一直劝说大雄勇敢做自己、大胆做变性手术的阿邦,则将是这些潮流中的生力军。当然,那个最后与变性的大雄无奈离婚的太太安宜,则是过去所有性向压抑史背景下的受害者代表。

在这些形形色色的态度之下,编剧、导演正是躲在摄影机后的说教者。正如黄河在映后的呼吁,立场坚定的《翠丝》,无疑是在台湾公投前一周(11月16日)上映的最为锋芒的“弄潮儿”。

二

但《翠丝》足够称得上是港版《丹麦女孩》了吗?其实还差得很远。

影片的总体立场似乎足够坚定,可片中人物却往往迎来面目模糊的时刻。一个对自己跨性别身份拥有清醒认知的人,却与自己初恋情人的同志老公接吻,并在最后发生性关系。

如果年少时对阿正的爱是少不更事,可经年之后在阿邦上的沦陷却实在说不过去了。在大雄的性别身份认同如此坚定的情况下,其对男性的情感却流于摇摆的境地——他爱的就应该是直男呀!

可见,影片在处理大雄这一关键人物的情感时,还是栽了跟头。在影片制作者的潜意识中,同志与跨性别者的分野依然处于模糊地带,甚至易装与跨性别也往往混为一谈。

更直接的原因是,《翠丝》中的大雄没有《谁先》中“小王/小三”那样的角色作为明确的情感依托,终究是少了那些落到实处的对手戏。阿正已逝,阿邦则虚无缥缈……没有明确着力点的姜皓文,只能把重心放在自我的突破与对亲人们的摊牌之上。

可是这两者本身,又被影片割裂开来。亲人们缺席了大雄在影片后半段与友人们共处的漫长自我认同过程,却又在他决定成为女人后一个个突兀地跳进叙事线中做表态,这实在是剧本的硬伤。

相比之下,《丹麦女孩》才是将这两者融混一体的佳作。跨性别者在与亲人的互动之中推动着自我认同的阶段性发展,这使得一切转变都使人信服。

回过头来,《翠丝》中大雄与打铃哥、阿邦等人的相处叙事段落,其演进皆流畅自然。打铃哥、阿邦在大雄找回自我的过程中发挥了至关重要的作用,直至夜店寻欢一段,酣畅淋漓。可当剧本把这些辅助主角成长的作用一股脑给了他们,留给家人之间的则必然是极为戏剧化的冲突。

于是“黑哥”“红姐”对吼飙戏,“红姐”凭着早先戏份的情绪积累及其自身扎实的演技完全占据了上风,成功提名女配、再战金马。

可惜的是,剧本让姜皓文处于一个不利于发挥演技的位置上。家庭爆发一场戏,声嘶力竭是难以表演出大雄内心的复杂层次的;其早前独处时的自残戏份等,又见其对剧情节奏的破坏作用。

同时,姜皓文在前半段的“女气”过少,放飞自我后的“女气”又出人意料得重,前后的强烈割裂感让观众也无所适从了。相加之下,为影片做出巨大“牺牲的”的姜皓文反而没得到任何金马提名。

回到文本去看,终究是缺乏内在逻辑的剧本让影片后半段流于过强的戏剧冲突之中。姜皓文的割裂,其实正是影片本身的割裂。

三

影片的立场无罪,而过于直白的目的袒露及戏剧化的呈现,却能击毁一部影片的些许立场。同志与变性者的性爱如此,用外国人的搭讪来证明一个老年变装者的魅力也是如此。

编导们这些想当然的设置,往往让本有锋芒的跨性别群体反而再次陷入程式化和刻板印象的境地。

2018年的戛纳最佳处女作《女孩》已经在展示变性者对自己新身体的漫长认同了,2018年的《翠丝》则还在变性后的故事上囫囵吞枣,仿佛家人同意了、儿子开明了、有同男性的性爱了,就把什么问题都解决了。影片最后的温情叙事,实在是简化了变性者的实际处境,反倒失去了真实性。

平心而论,大雄在经年之后去看前期安宜的演出确实令人动容的;可他仍要从母亲那里借来一个姓名“翠丝”,以在形式上获得来自长辈/传统世界的认可,这在影片立场的传达上其实是弱之又弱的。

《翠丝》有价值、有意义,但这第一部“跨性别”题材的华语电影,远可以做得更好。