来自伦敦的男人 A Londoni férfi(2007)

又名: 一个来自伦敦的男人 / 伦敦来的男人 / 伦敦来的人 / The Man from London

导演: 贝拉·塔尔 阿尼亚斯·赫拉尼茨基

编剧: 乔治·西默农 贝拉·塔尔 克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛

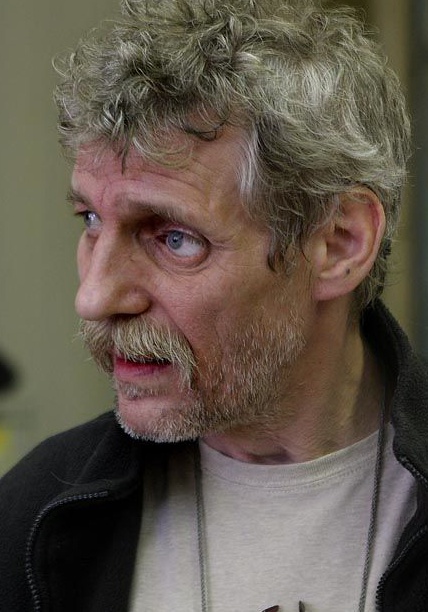

主演: 米罗斯拉夫·克罗博特 蒂尔达·斯文顿 艾丽卡·博克 亚诺什·德尔日 阿吉·西尔泰什 伊斯特万·莱纳特 久洛·保尔 米哈伊·科莫斯 考蒂·拉扎尔 埃娃·奥尔马希·奥尔贝特 Ágnes Kamondy 拉斯洛·费卢戈希 Philippe Guerrini Jacques Pilippi 奥尔弗雷德·亚劳伊

上映日期: 2007-11-01

片长: 139 分钟 IMDb: tt0415127 豆瓣评分:7.6 下载地址:迅雷下载

简介:

- 主人公Maloin(米罗斯拉夫·克罗博特 Miroslav Krobot 饰)是一个港湾铁路扳道工,某个夜里,他在高高的控制室内目睹了一桩可怕的谋杀案。一个来自伦敦的男人上岸,把一个皮箱交给另一个男人,随后二人在码头旁发生了冲突。在争吵打斗中,其中一个男人与皮箱一起跌落海中。扳道工Maloin随即打捞皮箱,打开后发现里面装有大量现金。他既没有报警也没有告诉别人,像往常一样工作生活。然而,自此之后这个扳道工的生活为之偏离了原来的轨道……

演员:

影评:

- 奇怪吧,这年头还有用“魔鬼”来形容长镜头,原因在于现实中的贝拉·塔尔算得上一货真价实的魔鬼导演。下面的事情就是个很好例证,片头有For Humbert的字样,缅怀著名艺术电影制片人亨伯特·巴尔森(Humbert Balsan)。他在2005年2月10日自杀,除了身患抑郁症,一大部分原因是《伦敦来的人》出现巨额超支,财政崩溃无以为继。贝拉·塔尔当时正在科西嘉岛的码头上忙于拍摄,他搭设了瞭望塔、拉来了火车,甚至为了拆除一些脚手架就花去20万欧元。500万欧元预算耗费了一半,电影却只拍了30分钟不到……,杀敌一千自损八百,这就是偏执狂的惊人事迹。

尽管贾木许(Jim Jarmusch)和加斯·范·桑特( Gus Van Sant)说起贝拉·塔尔作品时是赞不绝口,留下了“梦幻的、不寻常的、充满远见的”等美誉词汇。苏珊·桑塔格(Susan Sontag)更说希望在有生之年年年重看一遍《撒旦探戈》(Satan's Tango),但是登峰造极的贝拉·塔尔始终没能达到东欧前辈大师的境界,国际关注度更是不及“长镜为王”的安哲乃至侯孝贤。显然,他拍的电影属于真正面向“少数人中的少数”的那种。

《伦敦来的人》改编自侦探犯罪小说,135分钟的片子只有大约30个镜头,开场就是12分钟多的长镜头。要想险象环生确实麻烦得叫人为难,听起来反倒是打瞌睡的绝佳选择。怀疑归怀疑,贝拉·塔尔毕竟是长镜头高手,他同样有办法去讲清故事,消除一般电影里对剪辑的冲击依赖。第一个镜头里就暗藏了主观视角和客观视点的结合,交代了主人公所处的位置和事情起因。再到后来,摄像机经常在室内空间里游走,由单一人物或物体特写过渡到持续性叙事的完整表达,比如夫妻争吵一段是由桌面盘子开始,相撞的台球带出了关键人物之间的关系影响,布朗妻子出现一段始于主人公的一小杯酒,脸部特写、肢体动作、言语冲突都包含在了镜头中。

因为镜头太少和移动限制,影片会尽可能略去些东西,一个镜头里往往有很大篇幅被用以表现或传达人物的情感状态。主人公的真实处境几乎无从得知,影片先明示了扳道工的工作,再让他意外得利,回到家庭后揭示内心矛盾。贝拉·塔尔还充分运用了各种环境声,音响设计亦有精彩亮点。典型几场戏如主人公去捞箱子、小屋锁门,潮水拍岸的声音一直没有消去,持续不断的反复。手风琴等乐器也在适当场合出现,舒缓情绪之余跟人物对白的语速形成了互动匹配,台球桌边的舞蹈跟店里的雇工剁肉同样有微妙的趣味。

码头和轮船的存在,让人物的去向变得更加难以预测。从主人公所在的高处望出去,几处场景设置和灯光设计更有黑色电影的影子。这部电影基本上是在讨论一个传统议题:人的内心煎熬和选择挣扎,由不义之财扯出的罪与罚、善与恶。

几句对白,一扇紧闭的门。直到最后贝拉·塔尔也不愿轻易的给出高潮,哪怕一点点震撼也好。如此个人风格化的侦探犯罪片,还真是难得一见。【南都 】

《伦敦来的人》 The Man From London

导演:贝拉·塔尔(Bela Tarr)

主演:米罗斯拉夫·克罗博特(Miroslav Krobot)

它不是常见的侦探电影风格,只是讲述了一个跟逮捕有关的噩梦。 ——《卫报》Peter Bradshaw

这一套拍摄模式跟以往作品没什么两样,但贝拉·塔尔的长镜头美学跟世界观却没有任何的弱化。 ——《视与听》Michael Brooke -

这部电影极好地反衬出贝拉·塔尔的电影在题材上的局限性,这种局限性源自他那独特的运镜体系。他借由这一用镜体系创建了一个物理的世界,一个观众无法进入、自我密实的世界,有别于布列松以及他的学徒们通过对克制产生影像的离间效应来拒绝观众介入的影像世界,塔尔的电影超越于此,他的镜头不再有情感,人物也没有情感,他的电影里只有实在的物:除却空间里实在存有物,人也是物,甚至人说的话、做的动作,自然的状貌(雨、风)也被内化成了物。

这是一个唯物主义的物体系,一个自在运动的物理场,情感被剔除干净。这样的影像世界所适合的题材有它的局限性,它只能去描摹远离现实的情状。这也是为何贝拉·塔尔在那些杰作中反复以小镇为中心,酒馆、小镇里的畸人,还有奇闻、轶事。这些场景适合展现寓言式的故事,从《撒旦探戈》到《鲸鱼马戏团》,再到《都灵之马》这些塔尔最优秀的作品莫不如此。

但《来自伦敦的男人》是个例外,它有一个好莱坞式的浅薄故事,它要展现家庭关系、生活点滴,它还把重头戏放在了人物的道德挣扎上,这样,塔尔通过其镜头建立起的物体系就宣告破产。这很好地解释了当我们在看这部电影时感到的极度不适的原因。它有内在的矛盾,塔尔没能把这矛盾化解掉,而是照搬了他过往的用镜法则来展现一个不再适用的题材。注定失败。事实也证明,这部电影就是一个失败。它彻彻底底地成了一次塔尔式镜头的展示,仅此而已。 第13届##无人知晓单元第9个放映日为大家带来《来自伦敦的男人》,下面为大家带来前线管道工人们沉静缄默的评价了!

Sparrow:

有限的镜头空间里是无限的罪恶。

Pincent:

仪式感的各种场景与观察者的视角。

果树:

镜头过度设计了,整体不搭,过犹不及。

西北化为乌有:

长镜高明,使逼仄显得从容、空旷显得压抑,拯救了一个过分短小单调的悬疑故事。

Polaris.J:

痛苦的观影过程…不喜欢黑白电影啊啊啊!结束了耳边都是管风琴的声音。怕了怕了……以后都不看贝拉·塔尔。这些演员口型都懒得对了…

zzy花岗岩:

看的第一部贝拉·塔尔,的确如耳闻那样,长镜头叙事、节奏缓慢、不容易入戏。全程管风琴的配乐营造出一种绝望的氛围,人物对话冰冷无感情,总觉得大师的镜头语言与这样通俗的故事有些不符。另外台词与口型对不上,看的着实煎熬。

Supremacyacron:

其实故事的体量并不大,但还是给人一种在观看《撒旦探戈》的感觉。缓慢的长镜头再辅以深邃的人物凝视,仿佛时间静止了一般,依旧把思考的空间留给观众,看似不动如山,实则雷霆万钧。这种特殊的观影体验更多的情况下还是见仁见智,我个人虽然很难喜欢,但是也很难抗拒这种奇怪的魅力。

斯诺-纳什维尔:

这部电影有着令人伤心的世界观和令人沮丧的绝望,它令人难以置信地悲观地描绘了世界的绝望和道德的堕落。它的所有角色都生活在一个不清楚的地方,但都被困住了,他们无法前进;他们被困在荒凉的环境中,几乎要在其中死去。主人公在工作中感到强大,他监督和控制环境,但在家里,在个人生活中,他无法接受自己的存在,也无法面对自己的麻烦——他是自己有限世界的囚徒。对美好生活的乐观,对美好事物的希望改变了他,也改变了他的道德。影片里有关他的镜头大多是背影/侧身,摄像仿佛是位旁观者,一直默默注视着这个故事的发展。

子夜无人:

更加变本加厉的死亡长镜头与静默时刻,拿的是侦探小说的书封,翻开来全都是一个对生活了无乐趣的人写的日记。每天重复看到的风景不能让他开心,海上一到行船就飘满了迷人眼睛的烟雾不能让他开心,目睹女儿受苦却只能无动于衷的现实困境不能让他开心,家里那个长得和蒂尔达·斯文顿一样却只会每天和他吵嘴的妻子当然也不能让他开心,那这笔不义之财的到来让他开心了吗?好像也没有,但却可以让他愤怒,可以让他有勇气拍着桌子发泄,可以让他把女儿从拖地板的杂役房拽到吧台的美酒边,可以让一个像一粒被世界边缘化的灰尘一样默默无闻的老好人最后去杀人。在电影的支线里,提到一座随时都会破产的剧院,就好像贝拉·塔尔的心中也有同样一束随时都在摇摇欲坠、如风中残烛的电影之光。

##DAY9的无人知晓场刊评分将在稍后为大家释出,请大家拭目以待了。

#BFI 贝拉塔尔成熟期作品,黑白的画面呈现,大量的长镜头,存在主义下荒诞的情节,还有那探戈般回到原点的无力感。影片的故事呈现很有陀思妥耶夫斯基作品《罪与罚》中个体的道德困境的展现,而影片的悬疑感呈现也让我想起了同样为匈牙利导演哲尔吉·费赫尔的作品《黎明》,影片中的演员也有很大程度的重合。

视觉上,大量的长镜头,有多长呢…这么说把…可能是因为年纪太大了,我隔壁的阿伯在第一个镜头就应该睡了醒,醒了睡了三次,一部139分钟的电影估摸着只有30个左右的镜头,不得不佩服贝拉塔尔的镜头运用和调度能力,虽然前面已经有了两部非常成熟额作品《撒旦探戈》和《鲸鱼马戏团》,但影片长焦镜头的使用和焦段的把控还是让人感到震撼。大量运动长镜头的景别和构图也是很有表达,远景下的凝视感和悬疑感,特写的情绪推动,环绕镜头和跟镜头的不安感的营造都非常的细腻。配色整体灰蒙蒙的十分有压抑,也是非常符合导演的作品风格。

听觉上,在我听来主要使用了管风琴和手风琴,两者对于环境的营造很有帮助,手风琴大多与情绪有关,有一种忧郁、哀婉的质感,也是《撒旦探戈》这部影片中印象较深的部分,而管风琴则营造出一种深沉、庄重甚至神秘的氛围,虽然影片的演员和剧情很大程度的完成了去戏剧化的呈现,但借助配乐也是很大程度的提升了叙事性。不是很满意的肯定是后配音的问题,实在是影响观感。

大概第十个镜头的时候出现了放映事故,停了将近10分钟,之后还有音轨也很有问题,持续了2-3分钟,挺影响观感的。