爆裂点 爆裂點(2023)

简介:

- 缉毒总督察李振邦(张家辉 饰)和卧底警员江铭(陈伟霆 饰)秘密执行追捕毒贩计划,无奈遭遇险境,江铭被迫游走黑白边缘,逐渐失控。为坚守底线,昔日队友互生杀意。猜忌、愤怒、疯狂、失望……全员丧失理智,濒临崩溃边缘!

演员:

影评:

今天下午看了这个电影。 先说结论:不推荐该片。 为什么? 九个字总结原因:主线乱,支线多,亮点少。 第一,主线乱,剧情松散,东一头,西一头,观看体验非常糟糕。这个电影的主线剧情就是扫毒,警察跟毒枭之间的敌我较量。但是呢,它不是全程集中讲扫毒这个故事,中间有一段梁洛施跟她女儿的亲子救赎戏,还有一段梁洛施跟杨佑宁的家庭伦理戏,这跟主线扫毒有什么关系? 第二,支线多,多到影响剧情节奏。这个电影支线很多:张家辉跟他儿子的亲情线、梁洛施跟她女儿的亲情线、梁洛施跟杨佑宁的爱情伦理线、陈伟霆的卧底线、毒枭反派的复仇线,每条线都是可以单独出个大电影展开讲了。那么多剧情杂糅在一起,严重影响到了扫毒这个主线。 第三,亮点少,且毫无新意。打戏拳拳到肉,视觉镜头充满血腥暴力的美学,枪战戏跟林超贤之前导的戏相比逊色不少。 看完这个电影,看得出演员拍得很辛苦,但观众看得也很辛苦。

其实动作片也可以请个编剧。歹徒拿自己的女儿要挟帽子,帽子居然还真把自己手绑起来了,恐怕不光我们看到这个情节会笑,帽子们看到也会忍俊不禁吧。帽子在人民头脑中的形象从什么时候开始一落千丈呢?什么时候能拍出下一部《国产凌凌漆》?什么时候能出现下一个周星驰?导演最重要的是什么?是脑子里有东西。

熬过了两个小时之后,我一直在想,为什么我会去看这部电影。

是被铺天盖地的小视频宣传洗脑了?还是本着万一捡到宝的侥幸心理?又或者纯粹是点兵点将点豆豆,正好踩到一脚西瓜片?

其实都不是,我想藏得最深的理由应该是伴随成长记忆的港片情结,那是开始于录像厅,成长于盗版碟,已经流淌在血液里的一部分,正因为如此,爱之深,责之切。 一直以来,港片已死的喧嚣已经霸占了很长一段时间的舆论宣传,但是作为一个港片死忠,我是拒绝承认这一点,嗯,就算一次又一次被打脸,依然不愿意承认这个越来越成为事实的现实,就像那个痴痴等候女神回心转意,一脸傻乎乎的舔狗。 于是,《爆裂点》又给了自己一记响亮的耳光。

缠夹不清,画蛇添足的故事线 多线索叙事似乎成了现在大家追捧的拍摄模式,几个大腕诸如克里斯托弗·诺兰,盖·里奇,昆汀把这股潮流成功推向票房口碑双丰收之后,苦于创新乏力的业内人士便竞相开始了模仿,明线,暗线,主线,支线,线里套着线,一层又一层,殊不知多线索叙事虽然好,但却不是每个人都有本事玩得了,青出于蓝而胜于蓝不常有,东施效颦,狗尾续貂倒是常常见。

通常来说,一部动作片的时长在综合考虑情节推进,院线排片以及观众感受度等等影响因素的制约下,基本都会控制在一个半小时到两个小时之间,再长便是属于高风险操作,极大的考量导演的功力。 林超贤导演这次就准确的踩进了这个大坑,成为这部烂片的最大责任人。

按理说,曾经拍出《江湖告急》,《红海行动》,《湄公河行动》等等大卖作品,在动作片这一亩三分地里已经摸爬滚打四十几年的老法师,对于怎么拍一部爆米花电影应该是手拿把攥,驾轻就熟才对,观众来捧你的场,从来也没有想过什么艺术性和现实性,图的就是一个简单粗暴的一爽到底。 所以始终百思不得其解的是,你为什么要在一部一百三十八分钟的电影里面安排了八九条故事线?您这是有多么想不开啊?

张家辉和陈伟霆的扫毒+卧底线 vs 反派阵营的内部勾心斗角,这是影片的主线,同样也是此类型影片的主流配置,照着这个模式按部就班,顺风顺水的拍下去,不敢说优秀,及格是没有问题的。 但是,又要说但是了,离奇古怪的事情发生了。张家辉的父子亲情线,梁洛施的母女亲情线,前夫撕逼线,反派大佬的绝症狗血线,反派内部小喽啰的上蹿下跳线,嗯,中间还穿插了一段父女相杀线等等这些乱七八糟的东西和主线有没有一毛钱的关系?如果没有,那为什么要浪费那么多镜头?

如此这般一番骚操作,该说的没有说清楚,不该说的更是云山雾罩,说了个稀里糊涂,既然如此,为什么不一口气砍掉四十分钟,弄一部清清爽爽,条理分明的动作片,开开心心的赚钱不好吗? 这里需要强调一点,不是大家不接受多线索叙事,而是林超贤你没有这个本事去驾驭如此高难度的设计,既然技不如人,那就老老实实做你最擅长的,没有金刚钻,别揽瓷器活。

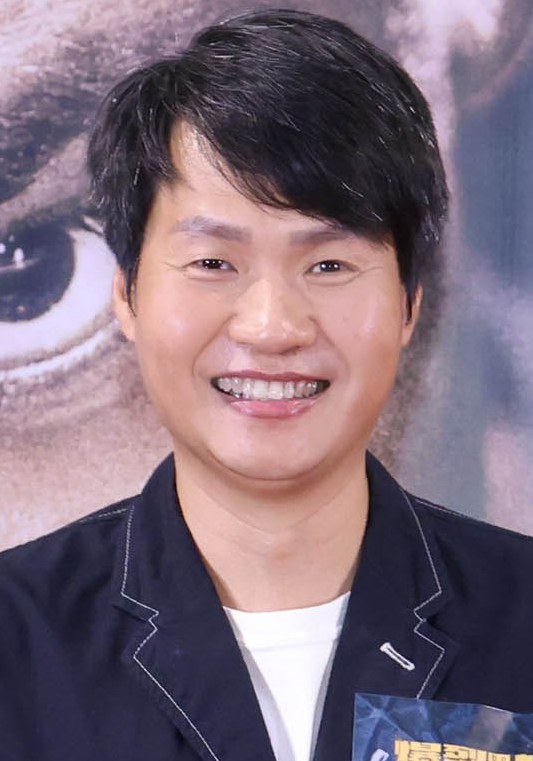

青黄不接,后继乏力的香港演员 如果按照“今天”的标准,这部电影算是卡司拉满,明星云集,可惜,一个能打的都没有。

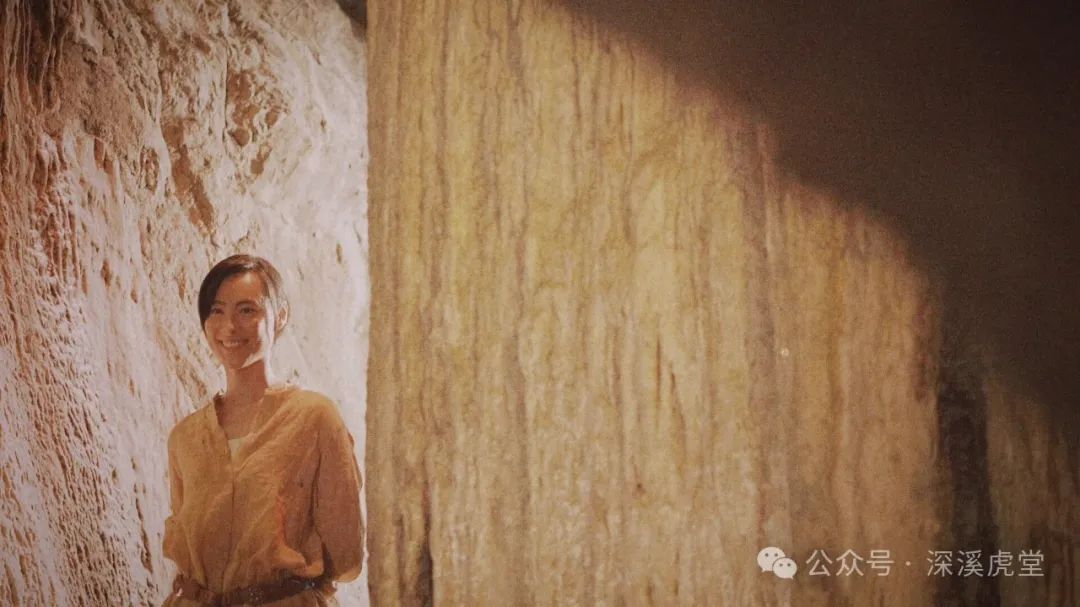

看着已经六十岁的渣渣辉在台上拳拳到肉,以命搏命,看着重出江湖,靓丽依旧的梁洛施依然演不好一个花瓶,看着努力放弃耍帅,但是还是忍不住努力耍帅的陈伟霆在台上摸爬滚打,是不是不疯魔不成活不知道,反正先把观众给看魔怔了,其实心里最深的感受真的是香港演员的没落,青黄不接,后继乏力。

和刘德华一样,张家辉一直都是那种勤能补拙的演员,这四个字放在一个演员身上,很多时候并不是一个十足意义上的褒义词,更像是一张好人卡,一个演员的演技高低,好坏与否并不是仅仅靠一句喊出来的台词就能证明,哪怕你喊的青筋暴起也没有用。

比起同期出道的刘青云,梁朝伟,有时候真的不得不慨叹,演戏这个行当,真的是老天爷赏饭吃,你有就是有,没有就是没有。但是更可悲的是,他已经是现在香港演员中最拿得出手的中流砥柱之一。不信你看看他身后,还有谁?除了独木难支的古天乐,更乐于去直播卖货的谢霆锋,放眼望去就是一片空白,而这比起隔壁的香港女演员,已经算是值得庆幸了。

暮气沉沉,不思进取的香港电影工业 编剧不行,导演不行,演员不行,技术不行,问啥啥不行,那么什么行?诈骗式宣传倒是搞得人模狗样,如果你看完以上吐槽依然不肯死心,那我真的劝你去刷刷《爆裂点》的小视频,真的,两分钟的剪辑便已经可以代表这部烂片的全部精华。

对于一个粉丝来说,不是你没有做好,而是你不肯努力,好吧,我们再退一步,不是你没有做好,也不是你不肯努力,而是你不仅没有做好,而且不肯努力,还打着各种花里胡哨的幌子来骗我。 就像那个好像回心转意,其实是找舔狗来接盘的“女神“,只是,天涯何处无芳草?

吐槽合集

“我有个案子,想找个卧底,有没有兴趣?” 戏里,张家辉对陈伟霆说。

“三年又三年那种?”陈伟霆反问。

我觉得这可能是戏外林超贤对张家辉发出的邀请函台词,毕竟从拍喜剧开始合作拍档的两人,这样不失幽默默契的对答,看着就挺像是他们的风格。

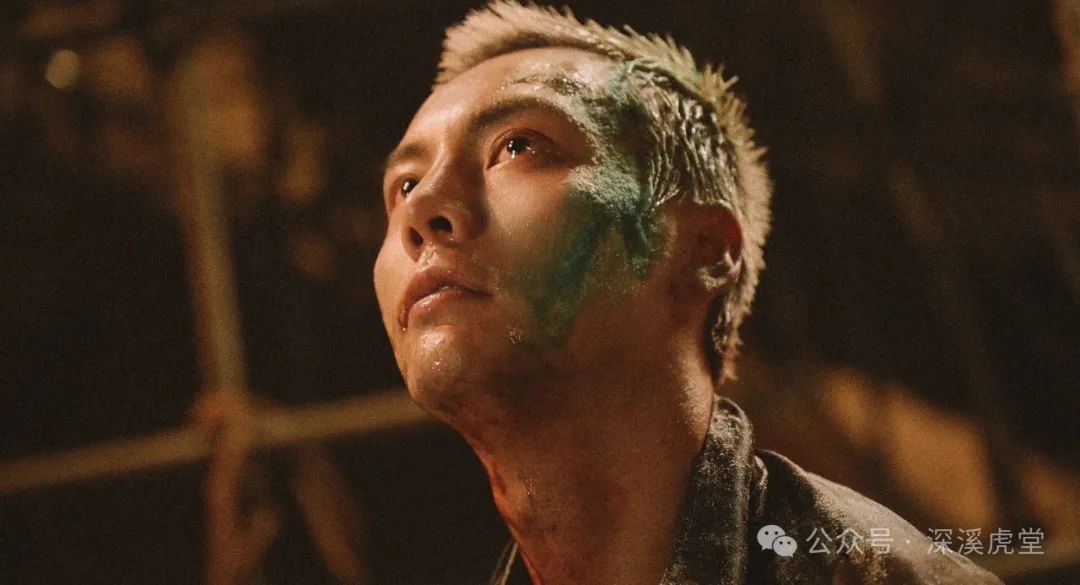

三年又三年,意有所指,知道的都知道。但同样是警察/卧底双角戏,《爆裂点》拍出了完全不同于《无间道》的感觉。《无间道》是维稳绵长,角色个个深藏不露,而《爆裂点》主张的是全员失控,尺度大开,大开大合。

戏里角色火爆,戏外演员同样拼命。“三年又三年”这个时长,同时代表着他们拍戏的认真态度,不管是一开始拍的喜剧,还是现在严肃的正剧。

“洞穴戏”密集的地上地下十天拍摄中,个个拍到精疲力尽。按张家辉的说法,他们这种火爆的拍戏法,简直就是为戏捐躯。

林超贤则直称这个洞穴是一个“地狱”。

“这十天,每天天未亮便出发,到达时完成化妆,然后你带着你疲乏的身躯,走进去这个山洞,走几百级楼梯,然后上到楼梯顶的时候,你一看就看见那个地狱。”

毕竟是拍过配合变格调调的配乐营造的整体氛围超棒的《魔警》,虽然可能在大众评价不高,但在林超贤的观众,会觉得这是他的一种邪典审美的延续。

在克苏鲁神话的《敦威治恐怖事件》中提到某个洞穴形象时,这么描述:“在这尘世没有什么东西能发出那种声音。这些声音一定来自那些只有邪术才能找到的洞窟,只有恶魔才能开启的巢穴。”

对张家辉来说,那种声音就是“嘭”的一声。

洞穴戏拍摄中途,张家辉突然冒出这样的念想,超怕枪火将洞穴中的空气耗尽,所有戏子被闷死在里面。

“在这尘世没有什么东西能发出那种声音。这些声音一定来自那些只有邪术才能找到的洞窟……”

“这个世界没人会帮你生存,他们只会榨干你的价值,然后让你自生自灭。”对应戏里对尘世的描述,仿佛尘世与地狱一道。

“我曾问,会不会嘭一声耗尽空气,我们全死在里面。”张家辉问。

林超贤说不会啦,有一条河会通往外面。意指空气能通过河流进出这个洞穴。

在我们观众,这条河就是电影院的屏幕,进出的光影,以及我们进入屏幕的目光,让我们跟戏中的演员呼吸着同一款炸裂的空气味道。

电影院同样像是一个洞穴,另一种存在的洞穴,这个洞穴很有意思,它就像是弗吉尼亚·伍尔夫在《到灯塔去》中所描述的:

“他们都意识到他们是作为一个整体在岛屿上的一个洞穴里,有着共同的事业:对抗外面那个流动的世界。”

这个洞穴中存在着这么一些人、一群人,电影人和观众。